小編按:2013台灣國際民族誌影展將於10月4─8日於臺北真善美戲院舉行,本屆主題為「跨界人生」。這是台灣最重要的人類學影展,始於2001年。接下來三週芭樂將推出數篇「唉級芭樂」,以主題連載方式向大家推薦影片,並探討相關議題。

紀錄片是一種建基於對現實有指涉力量(referential)的美學與倫理的視覺實踐。民族誌影片的觀賞往往更是再現與激發「差異意識」的經驗。以下幾部紀錄片有一個共通的警訊:所謂「人類的權利」,甚至是時常不假思索地被使用的抽象與道德的概念─「人類」─在實踐上可能被消弭無形。面對「次人」歷史之沈重,紀錄片工作者與觀影者仍堅持摸索、質問、對抗、掙扎與揭露。紀錄片於是可能作為對「次人」的民族誌干預。

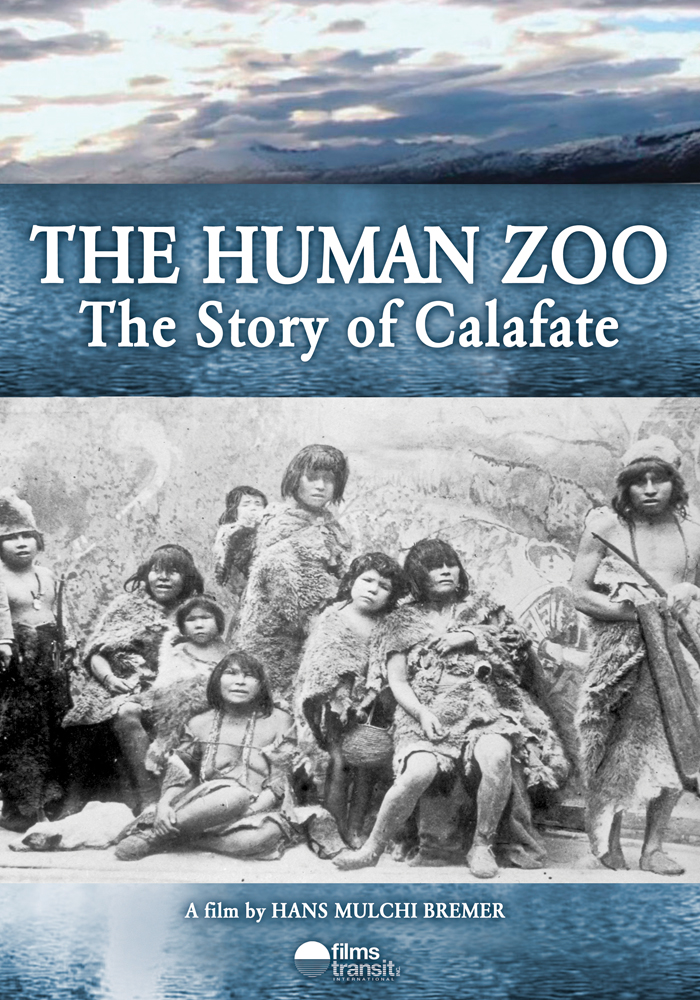

《Human Zoo: The Final Journey of Calafate 人類動物園》 (影展網頁)

十九世紀末,來自智利四個族群Kawésqar, selk’nam, Mapuche, Tehuelche的「原始人」陸續被綁架抵達歐洲,在歐洲各地巡迴展覽。而這不過是文明帝國的冰山一角。 自1870年代起,巴黎、漢堡、安特衛普、巴塞隆那、倫敦、米蘭、紐約一路到華沙,人類動物園是歐美家家戶戶津津樂道的「休閒活動」。世界博覽會是帝國主義的娛樂性實踐。「知」的權利與「看」的權利,每個世代的限度都不一樣。即使帝國消失了,延續這些知與看的活動的意識型態不僅不被動搖,甚至根深蒂固地成為霸權的一部份。世上諸多著名博物館至今仍以各種形式的「人類展覽」自豪─最經典的是死屍的展覽木乃伊。許多博物館往往被記得是值得歌頌的帝國大賊窟,而非以佔有他人物品、挖人祖墳來自居文明的知識殿堂。我們是如何自然化探索與展覽的權利的?

Kawésqar 「印地安人」在1881年從Patagonia像獵物般運送到巴黎,而經由「當地政府」同意而「捕抓」他們的歐洲人根本不知道也不在乎他們的本名。他們當中有的人被任意命名為Henry, Lise, Grethe, Piskouna and Capitán,還有Calafate。很快地來自「新大陸」的人們死於「舊大陸」的病毒攻擊,其他還活著的,則有其他種疾病與苦難等待著他們。當時的觀賞者態度是如何?當時的加害人與被害人的後代,又該怎麼彼此對待?

因為這部片的探險,才有了2008年在蘇黎世大學人類學系裡頭發現一批死在當地的族人遺骸的插曲,也才有了歸還遺骸的行動促成。我跟著攝影機看著人口已經凋零的Kawésqar族人領袖Celina Llanllán與其親友如何觀看導演Hans Mulchi在德國與蘇黎世大學教授們的對話;看著她們從原鄉到瑞士又回歸「智利」的旅程。當歸還行動也不得不由國家機制介入,千辛萬苦請來智利總統Michelle Bachelet接收時,Kawésqar族人的位置又是什麼?若智利總統該道歉,為何瑞士與法國的元首不需要為國家的過去道歉?到底誰該道歉、誰免於道歉?

過去仍然糾纏著現在,某種現代性的進化論幽靈,不斷地加強此刻總是道德、科學、理智上最進步完美的迷思,因而無意間妨礙了對過去殘忍更多的揭露,並無形中合理化當下的不公不義。其中,最大的預設則是假定人類的殘忍是一種「非常態」,而非許多人類制度本身既有的暴力性質。

今日,「人類動物園」是以什麼樣的方式存在?

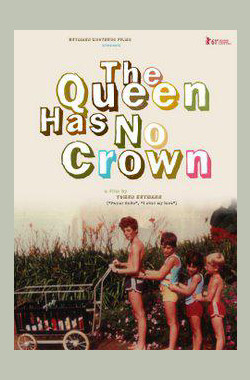

《The Queen Has No Crown 無冕皇后》 (影展網頁)

「美國比以色列還棒嗎?」

「不!」

「妳記得以色列的什麼?」

「以色列!」

「以色列的什麼?」

「以色列!」

「她不知道以色列是什麼。」

--The Queen Has No Crown

一個抱著猶太復國主義居住在以色列的母親,晚年才正式破碎的婚姻,加上兒子一個個移居到美國,剩下來陪她的,是她的「同性戀」兒子。

這部片已在世界各地影展亮相,也包括2011年的台北金馬影展,並成為2013年Official Best of Fest「最佳人權電影獎」得主。不過我卻認為, 跟導演2005年關注在以色列工作的菲律賓「人妖」的作品Paper Dolls,甚至跟許多其他參展影片相較之下,這是一部離人權最遠的電影。這不只是因為在階級、社經文化資源與國籍各方面條件下,它訴說的是一位階級相對優渥之同志經歷的故事,而更是因為故事的主角們,除了導演自己極短暫的被歧視經歷,不但少有「人權」的困擾,甚至有非常多的選擇機會、家人的陪伴與風花雪月。真要說的話,這部片更符合自傳式私小說的回憶錄,把私人的愛恨、戰亂(以色列對巴勒斯坦的長期侵占)、世代傳承與理想幻滅交織在影音操作中。

這樣的結合—自傳式電影,母親,戰亂,情傷—不論就結構或主題上,都不斷地讓我想起塔可夫斯基的半自傳電影Zerkalo 《鏡子》(1975)。永恆感的塑造在後者,是建立在母親與妻子形象重疊、巴哈的耶穌受難音樂的宏偉、二次「世界」大戰、西班牙內戰、中俄邊界衝突的報導影片,以及個人生命歷程之間。在本片,時光的雕刻則是建立在利用類似景象的聯想(四十年前後的庭院),將紀錄兒時戶外活動的毛片、以色列內部對於佔領巴勒斯坦的抗爭與同志遊行活動、母親與孩子們相隔幾十年時光之身影的交錯,來構成以母親與同志為中心的框架。

這是一部自省能力強大的影片。導演與參與者的對話,從手足之間、母子之間、情人之間、一路到阿拉伯人同志與猶太人同志在紐約的相遇,都不斷地在提醒著我們這部影片是導演自身對個人倫理的實踐。帶領導演進入攝影世界的其中一個兄弟在影片中不斷抱怨導演的拍攝,一語道出傳統紀錄片觀點與反思紀錄片觀點的差異:「與其讓影像說話,你不停地干預。」讓影像說話:彷彿影像是未經人為操作、設計下的天然產物,紀錄片只是為了被動地「紀錄」,而影像的篩選本身無須檢討是為了何種目的而成就了自身。攝影的干預:所有的影像再現都是層層干預過後的表演,但這並不妨礙它們對參與者與聽眾潛在的影響,甚至,它是讓平日難以產生的對話的一個製造機。攝影在社會干預上有其特殊邏輯。

一位頑固堅強的母親,跟一個充滿創意卻不被祖國的主流社會接受的同性戀兒子,兩人都是猶太復國主義中的無冕皇后。

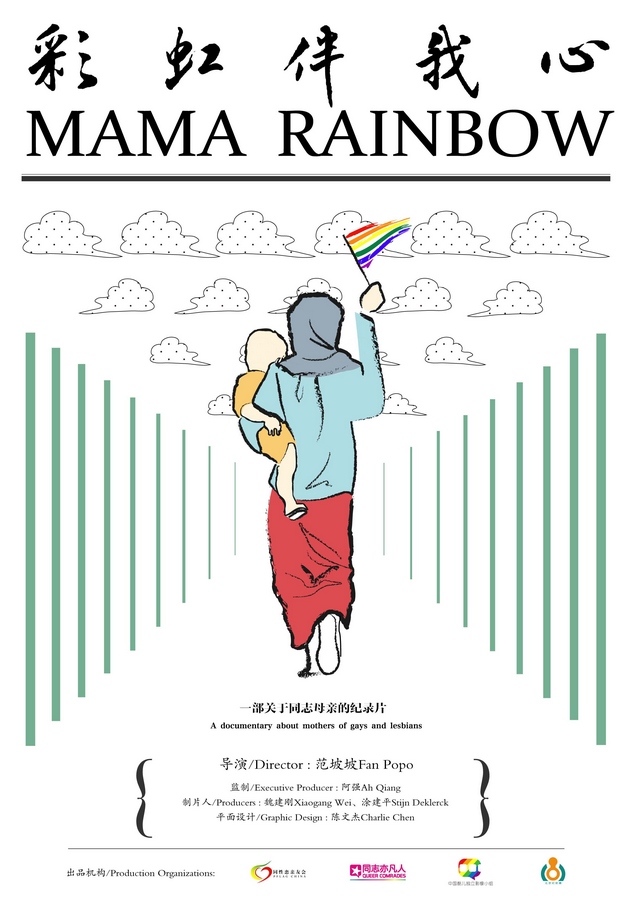

《彩虹伴我心》(影展網頁)

中學的時候讀過《鱷魚手記》(1994)、《荒人手記》(1994)並看過李安的《囍宴》(1993)、蔡明亮的《愛情萬歲》(1994)與河流(1997)。不管「同志」是做為情慾的壓抑或國族認同焦慮的譬喻(台灣「外省人」第二代的身分認同、香港在中國與英國之間、傳統父權的崩壞等等),或是作品結尾總算有種災難過後的平靜,這些文學與電影作品大致上都有一個情緒基調:悲慘孤立。

陳俊志1998年的作品《美麗少年》打破了這個魔障。三位大男孩毫不遮掩地在鏡頭前談論他們的愛慾經驗,開始讓人猜想影片動機:其實當同志好像也不必當得這麼悲慘?不過,這樣的瀟灑大無畏恐怕還停留在只有少數人才可以享有的「特權」階段。大社會環境與家庭觀念的變遷往往是使他們瀟灑不起來的結構因素。畢竟是社會的排斥使得同志無法公開追求他人,早期非得要透過跑去新公園、偷偷摸摸去同志三溫暖,或是比較晚近的網路交友空間中,才有辦法在不讓人歧視的狀況下「交友」。因為對家人無法坦白而孤立,受傷受挫卻無法啟齒後更加孤立。《美麗少年》的成功,表現出台灣的親屬觀念的轉變的可能與希望,指出若有家人的支持,同志也可以有自在坦然與快樂的人生。

在類似的邏輯之下,中國紀錄片《彩虹伴我心》是一部關於提倡尊重同志人權的行動主義紀錄片。有趣的是,這部片記錄主要的社會行動者並不是同志們,而是他們的母親。來自中國大江南北的六位媽媽,她們講述從得知孩子的性傾向、疑惑掙扎、接受、最後為他們挺身而出的經歷。這些母親挑戰並超越了中國漢人以「傳宗接代」為首如此強制性異性戀的親屬觀念。取而代之的,是逐漸浮現的中國公民社會的力量:由全國各地集結的親友懇談會、互助會與關懷熱線。

片中一位母親軒媽媽自從兒子出櫃後,有整整十個月不知道如何反應。一直要到兒子帶她參加同性戀親友會在上海舉行的第四屆親友懇談會,她見到了「滿臉陽光」的「同志」媽媽梅姐,她才發現擁有同志的家庭並不需要是悲慘的,是可以充滿正面能量的。她決定把心胸打開,迎接美好的人生。在這些親友的互相鼓勵下,她習得了許多新知,甚至開始去幫助其他人。

每星期軒媽媽接聽親友熱線。求助者往往心裡彷徨,甚至一聊聊到半夜,從她身上獲得母愛般的寬容。有時候熱線是人命關天。有一次她漏接一個電話,回撥過去時,一家人正因為無法接受事實而拿著刀子打算彼此「同歸於盡」。幸而在她的勸導後,化險為夷。甚至電話那端的同志母親,後來也加入了親友會。

彩虹旗作為同志認同的象徵從1978年前起,由舊金山藝術家Gilbert Baker設計。他是著名的同志人權鬥士與政治家Harvey Milk的盟友。今日,彩虹旗已經儼然成為同志人權的標記。

《A2-B-C》(影展網頁)

「政府把不利人類生存的劑量從2微西弗上修到9微西弗,

然後他們稱這些行動為『消除輻射汙染』。」

─A2

2011年3月11日,日本宮城縣東方外海發生的規模矩震級9.0級地震,其隨後跟上的大海嘯入侵福島,無堅不摧。第一核電廠首當其衝,設備損毀後,最終爐心熔毀,造成輻射釋放。東京電力公司於4月初將日本福島第一核電廠內含低濃度輻射、共計1.15萬噸廢水往海中排放。這些廢水的放射性物質濃度約是法定標準的100倍。根據日本官方認定,福島核能外洩事故屬於第四級,和第七級最嚴重的車諾比事件相較,仍有天壤之別。專家表示,事故中釋放出的放射性物質銫137和碘131總和量為900PBq, 僅僅是車諾比核電廠事故的17%。

這是一片關於欺瞞與挫折的紀錄片,也是提倡人類關注核能輻射危險的運動倡導片。影片提供各種觀點,但最集中的是一個個被迫變成核能專家們母親們的現身說法。當日本政府說,安全了,孩子可以回去上學,憂慮的母親們拿著輻射偵測機,發現就是在學校外頭的草地上,輻射標準遠遠超乎法定標準。校方卻說,這不是學校土地,不在他們處理輻射汙染的範圍內。甚至,公共醫院隱瞞兒童的病情,將直徑超過5釐米甲狀腺囊胞A2說成是小至無囊胞的A1。證實兒童病情的私人診所不久後被下令禁止測試甲狀腺囊胞。政府聘用一般工程工人來進行輻射塵蒐集工作。蒐集後的輻射塵,就堆積在離住家不遠的垃圾場。他們稱這些行動為「消除輻射汙染」。有經濟能力可以另謀生路的居民已經逃離,沒有辦法的還留在原地。很多人不敢生小孩,甚至不敢結婚,連累未來的家人。墮胎案例節節升高。政府不斷地欺騙、掩蓋事實與罔顧人命,對居民的基本生存照顧的需求的輕易讓渡與忽略,讓母親們感覺到自己已經成為一個次人族群。

沒有人知道這樣的後遺症是甚麼,但後果是由誰來承擔?影片中,最集中火力呈現的是最根本的生命安全問題。因為這些最重要的問題在現實中往往被其他用電、能源這些額外的以「經濟成長」與「開發」等經濟意識形態犧牲掉。本片的一個優點,乃在於在許多將核能合法化的霸權中,將問題回歸到最根本的人身安全之上。

反觀台灣,我們的蘭嶼不就已經是一座「次人」島嶼嗎?台灣是否也早已經成為一座「次人」島嶼、俗稱的「鬼島」?我們能將核廢料搬去哪?

如一位災難學學者所言,所有的「災害」都是因為帶有人本主位的考量而被界定。換言之,在這世界上,已經沒有一種「災害」,是「自然」災害。

《Little Heaven 小天堂》(影展網頁)

衣索比亞是個與亞伯拉罕宗教有極大淵源的古文明交會地帶。今日的衣索比亞人口可依宗教信仰粗略分為四成東正教徒,三成穆斯林,兩成基督新教,以及其他非洲傳統宗教。在其首都Addis Ababa裡,有一個孤兒院,到了一定年歲,兒童將會被送到另外一個少年孤兒院。從第一個孤兒院到第二個孤兒院必須要經過一道殘酷的通過儀式:被告知自己是愛滋病病患。

Lydia在13歲那年被院方告知自己體內有愛滋病毒。影片帶領我們進入到她的新生活環境中,原本的惶恐不安,很快逐漸被新環境的友善取代。那裏有的是友誼、自治與歡樂,而不是孤立、無助與絕望。所有的小朋友們都是東正教徒,房間上有很多耶穌與瑪利亞的圖片。他們按時吃藥,也按時禱告,每個星期天都去教堂。

影片充分地呈現這些少年能歌善舞、好動活潑的一面,敏熟地使用著名的衣索比亞爵士樂(Ethiopian Jazz)凸顯當地熱情的特色。在舞蹈、遊戲與運動中,透過彼此在孤兒院的扶持,導演將人性完全歸還給這些往往被愛滋病汙名的孩童,展現出他們過著與其他孩童幾乎無異、甚至更快樂、也更獨立的生活。他們當中也會排擠不同的人,比如有一天來了兩個新朋友,她們信奉基督新教,而非東正教。但是他們也很快地學習如何彼此相愛,正是因為他們領悟到自己也曾經被社會排擠過。

儘管未來有更多的身體病痛等待著他們,這卻是一部充滿希望的電影。這或許是許多對於愛滋病患的刻板印象─落後貧窮地區的黑死病、吸毒犯與肛交者─一個最好的解毒劑。孩子們是無辜的,他們沒有做錯任何事情,就被迫得到了愛滋病。但「被迫得病」的歷史可以拉得更長。

當我們用一種長遠的社會文化觀點來看待愛滋病,我們將會發現,在許多充滿善意試圖發展愛滋病治療的科學醫學中,我們往往看不見人類的政治經濟結構如何強迫被邊緣化的人群生病。人類學者深入探討HIV-1誕生轉化成為人類疾病的殖民歷史背景,指出HIV-1是起源於歐洲人在十九世紀到二十世紀將強行奴役中非居民、強迫徵收成為大農場工人、造就男工集中營區、引進妓女制度撐起男工等等整個將原有生計農業摧毀並改變原有性別關係這些複雜的支配過程中。因為大量人口的調度與集中,以及原有經濟的崩潰,造成失去自力更生能力、缺乏糧食的無產階級往森林尋找糧食,並開始依賴黑猩猩等靈長類動物作為糧食來源,進而使得病毒在人類與靈長類之間病毒互染傳播,最後形成愛滋病(Chitnis et al. 2000)。換言之,就其殖民歷史而言,非洲人是在被強迫進入以西方為主體的政治經濟支配過程中,走上愛滋病的道路。

來自既得利益者的慈善永遠是一種矛盾。歐美強迫非洲國家種植經濟作物、摧毀了生態、使其繼續貧窮、接著用世界銀行與IMF借貸放款,條件是使非洲國家更加依賴世界市場,於是許多地區的人窮到連乾淨的水都沒有,最後只能買早被富國買斷的水資源,裝在可口可樂公司出產的水Dasani寶特瓶裡,或是接受富國有愛心的人們的捐款來蓋井。西方埋下的惡果與造成的災難,為何最後變成以西方隨機的「慈善行為」來收場? 而排外情節盛行的地方,毅然決然陷入某種認同政治而拒絕西方外援,甚至抵制愛滋病的治療。於是在某些西方人眼裡,非洲再度成為自甘墮落的、無可救藥的萬惡淵藪,就連文明慷慨的西方人也救不了。這樣惡性循環、彼此誤解的過程中,到底有多少歷史的扭曲,還有多少政治、經濟、文化、道德的次人化?我們需要多少再人性化的視野與觀點?

導演在孤兒院裡住了兩年,才讓孩童們習慣他、無視他的存在,而拍出這部深入人物內心的電影。導演在認識Lydia後,就被她活潑、聰穎又心思細膩的個性深深吸引,而跟隨她把電影的場景從舊的孤兒院搬到新的孤兒院。Lydia甚至懂得建議導演拍片時注意一些使拍片效果更好的小細節。導演在2011年11月接受DocGeeks訪談時,提到他正在製作另外一部紀錄片,地點在索馬利亞、衣索比亞與肯亞邊界的難民營。他說,「我想展現青少年如何做他們自己;去上學,去沙龍做頭髮,然後搭計程車。」換言之,他們跟我們一樣有著共通的經驗,與共通的困擾。即便他們的限制是更大的,他們並未停止行動。

Lydia在學校中獲得非常優秀的成績。當時,為了準備進入更好的學校的大考,她忍住不看影片編輯完後的成品。Lydia在2012年6月過世。

面對非洲人各種辛苦的處境,坐落在舒適的、文明的、沒有戰亂威脅的一角的我們不應該「憐憫」他們。我們應該敬佩他們。

《No Burqas Behind Bars 監禁中的自由》(影展網頁)

「那你打看看這隻電話,」女受刑人對著監獄看守人頤指氣使地說,「換這個號碼,五二七…」

「沒人接,真的啦,不然你自己聽聽看,」在數次用自己的手機撥號後,監獄看守伯無奈地說著,將手機扶到女人的耳朵上讓她檢查。

─No Burqas Behind Bars

敢愛敢恨的阿富汗女人,管你是美俄侵略或塔利班政權。

如果你出門不經過丈夫的允許,可能就會被送入監獄,那麼你還會照樣出門嗎?如果你有個小情人,但是雙方家長都不允許,你們私奔被抓到,也會被送入監獄,那麼,你還要私奔嗎?Yes, and Yes!這就是敢愛敢恨的阿富汗女人。

本片真是一部充滿人性精華的「次人」電影。儘管跟其他人類學者呈現出阿富汗不同部族如Pashtun人自豪與獨立一類的民族誌作品相較,這部片並未試圖挑戰「去歷史化兼塔利班化」的阿富汗形象,但是在一個完整的故事中,它生動有趣地捕捉了跟鄰舍沒兩樣的監獄大家庭中女性的情誼、勇氣與堅強。它的觀點截然不同於在西方世界大放異彩的關於悲慘的阿富汗女性的回憶錄或小說(由完全接受西方中心思維但因出身背景有資格宣稱自己擁有「當地人觀點」的作家生產,因美國再度侵略中東而造就出完美的西方閱讀市場)。比如大紅大紫的小說《A Thousand Splendid Suns》,其呈現出一個無歷史的阿富汗與它扁平化角色所受的苦難,其男尊女卑的惡劣本質,成為西方讀者的最愛,專門讓讀者感受到優越感、憐憫心而忘記自己是深深陷在阿富汗今日狀況的元兇政治經濟系中;又如2008法國鞏固爾文學獎(Prix Goncourt)得主《Syngué Sabour. Pierre de patience》,其中的角色也深深地去人性化。在這些作品中,不論是暴力的壓迫者或是無力的被壓迫者,沒有人是完全的人,所有重要的角色都是次人。戰爭需要合理化,如果國家征服的與毀滅的都是「次級」的社會與人類,士兵去炸清真寺與民宅的時候就會比較容易下得了手。

正是在這樣強烈的東方主義與西方的政治支配背景下,這部電影讓人耳目一新的原因,也讓人不寒而慄:它把阿富汗女人真正地當「人」看。它不讓人感覺到女性是無力無奈待宰的羔羊,而是跟我們一樣充滿個性、有喜怒哀樂,有希望有失望,會吵架、會彼此安慰,會思考,會面臨不公平的社會結構的限制而必須採取抉擇的人類。這些美妙的片段是你我都能視之為平起平坐的人類可想而見的情緒與策略,而不是讓我們由高往下地「憐憫」與「同情」跟我們完全不同的「次人」的悲慘世界。

我建議觀影者自身去體會種種在影片中呈現的人群互動,惺惺相惜,與肝腸寸斷。 以下,我將快速地歷史化阿富汗的處境,並將之放在西方媒體幾世紀以來不斷本質化伊斯蘭世界的脈絡中,作為一個觀影的背景參考,為的是要避免使本片成為再度淪為將阿富汗去歷史化與本質化的工具。

視覺的東方主義持續了過往文本的東方主義。其中,女子被視為充滿異國魅惑的挑逗者或需要西方英雄來拯救的受害者,一直持續地被用來合理化西方從殖民時代以來對中東不同形式的霸權控制。比如膾炙人口的阿拉伯之夜(或一千零一夜),本身就是一種東方主義的產物。其「原文」是編自敘利亞手稿的法文,後來才翻回阿拉伯文。其無數的故事裡頭充滿法力高強的公主或女僕拯救沒用的王子與主人的故事,後來都被西方獨愛的英雄救美系列如阿拉丁神燈給忽略。西方喜歡的是記得有個慘無人道的國王要每天殺死一個皇后,而不是記得這個國王被第一任皇后背叛後發狂,而整個故事是一個充滿智慧的女性自告奮勇去教導一個殘暴的國王成為明君的故事。

所有的東方形象總是要經過西方的處境與自我定義才得到生產,而它們往往沒有經過被再現者的同意。對許多生活在喀布爾的中產階級而言,他們的城市在1970年代相當自由開放。喀布爾大學裡女學生不少,而街頭上人們穿著跟西方無異。這些從阿富汗到伊拉克曾有的中東「現代化」時期,都還有許多照片存留,但只有具備有中東史觀的學者才會去挖出來。八〇年代阿富汗被捲入美蘇之間的戰爭後,使原本就極為鬆散的部落社會更加軍事化,導致塔利班於九〇年代崛起。一般人民痛恨塔利班入骨,但9/11以後的美國媒體卻將阿富汗形容地好像是美國來解救阿富汗一般,而非害慘他們的元兇,好像阿富汗一直都是這麼永不得翻身,而美國是來救濟他們的慈悲天使。

而這又是一場荒謬的快速健忘症,也是國家意識形態的專長。國家地理雜誌1985年的報導,將mujahidin 等同於「自由戰士」(跟隨雷根總統1982年大力稱讚塔利班領袖,並說其精神可與美國建國之父相比),而非現在通用的「恐怖份子」。 9/11之後,2002年的報導,則把美國預設為解救阿富汗的英雄。著名的「阿富汗女孩」,十七年後被找到,雜誌內有許多她露臉的照片,為什麼封面不得不用蓋頭的照片?塔利班是一個沒有冷戰,沒有美國中情局介入,則不可能產生的怪獸。人民對之深惡痛絕,但是長期的戰亂讓極端分子有機可趁,進而在戰亂中需要更嚴格的社會管制手段。這些國家地理雜誌的報導,甚至太多太多的新聞報導,都繼續將伊斯蘭世界呈現微道德上有病態式欠缺的社會,並將這樣的形象與語言自然化、本質化作為客觀中立的知識,並作為「解放文明的西方世界」的終極對立。

無怪乎小布希總統夫人「拯救阿富汗女性」的言論以及將戰爭英雄化為「普世人權」的征戰(跟十字軍東征一樣是披著羊皮的狼)會引來這麼多人類學者的反彈。「普世人權」是一種現代的發明,它背後充滿着強迫性遺忘、對歷史的扭曲。

誰迫使誰進入非人的生存狀態,再用人權的論述加以拯救?

錄製「次人」與其「證詞」的政治

在這些影片中,我們曾經存在過掙扎過的證據既不是底片,也不只是文字,或是遺物。我們的證據是載滿報導人口述的數位檔案:人們在大螢幕上說話,流淚,反問導演,並與觀眾進行想像的對話。既然這是個比真實更超真實的世代,我們是否該更加小心影像、語言與編輯的奸巧?

在觀影、支持紀錄片與影評的行動中,我有一個清楚的立場:既然任何證詞都是一種社會與自我共構的表演,而任何知識都是境況式的(situated),我將「特別相信被屈從者那更廣闊的觀點位置」(“trusting especially the vantage points of the subjugated”)(Haraway 1998: 193)。如果攝影必然牽涉到暴力,我們合理化它的方式就是利用它來抵抗更大的不正義。我同意Susan Sontag所說的,符號的氾濫不能讓我們以為對真實的追尋就毫無意義,因為這等於是無視於世界上還是存在真實的苦痛。

證詞當然是一種表演。但它也是在符號必然無法完美、必然要「失敗」的挫折中,仍然對著攝影機堅持「這就是發生過的」的一種對「事實的爭取」的態度。對於鮮為人知的證詞的錄製有著獨特的政治效能,它知道自己的隱藏性,只是先被人知道(to be known),某些人群已經過著多久的「次人」生活—其背後的政治經濟體制牽涉之廣大你我可能都深深嵌都在其中—就如此困難。

這些電影給發出了狼煙四起的警訊。本文則希望將這些警訊拉長,伸展出一個歷史的深度。畢竟,觀賞人權電影,甚至是看社會新聞,都可能成為一種無力感的訓練─看得愈多,愈習於麻木。我們必得要時時刻刻謹慎。馬丁路德金恩博士說:「擁護著認定原初美國人,印地安人,是一劣等種族之教條,我們的國族因而誕生於種族屠殺之中。」(“Our nation was born in genocide when it embraced the doctrine that the original American, the Indian, was an inferior race”)而華特班雅明則說:「沒有一個文明的紀錄不同時也是野蠻行徑的紀錄。」(“There is no document of civilization which is not at the same time a document of barbarism.”)

人權不是在令人感動落淚的法國大革命中揭幕,而是在歐洲人殺戮與統治非歐洲人的幾世紀血泊中淌出的。人權電影不該是既得利益者給受害者的恩惠,也不是讓觀影者用來自喜與自幸文明的災難觀光。人類的權利,是在許多人的失去,以及在見證苦難報導的「我們」的「觀眾化」(to become “spectators”)過程中,才誕生的(Sliwinski 2006)。它是對被抹滅的歷史、被掩蓋的聲音、被禁絕的影像給予最低限度的倫理尊重與視覺補償。透過影音將人性重新賦予他們的同時,人權電影在對我們做倫理的召喚。

(本文將刊載於影展特刊)

Chitnis, Amit, Diana Rawls, and Jim Moore. "Origin of HIV type 1 in colonial French Equatorial Africa?." AIDS research and human retroviruses 16, no. 1 (2000): 5-8.

Haraway, Donna. "The Persistence of Vision", in N. Mirzoeff (ed.), The Visual Culture Reader (1998). London: Routledge, pp.191-262.

Sliwinski, Sharon. "The childhood of human rights: The Kodak on the Congo." journal of visual culture 5, no. 3 (2006): 333-363.

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

趙恩潔 我是人類:紀錄片作為對「次人」的民族誌干預 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/5355 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應