有毒的關係、反噬的親密

一些政治的日常碎片

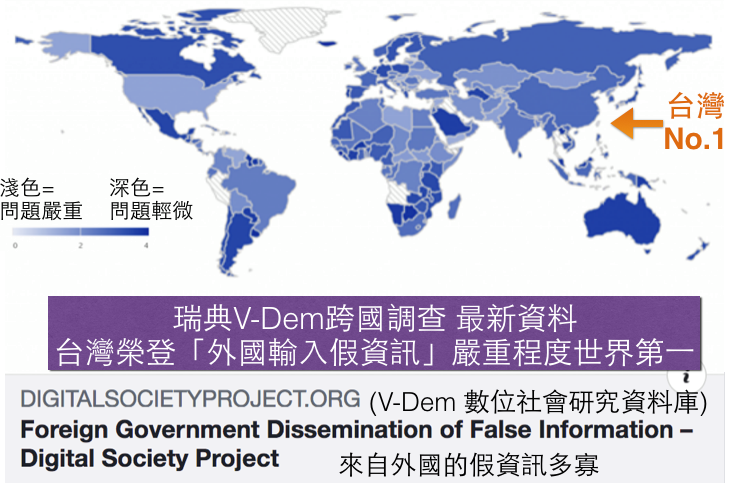

臉書上一張張截圖美女頭貼私訊收購臉書粉絲專頁、喊出優渥月薪徵招美女培育宣傳兩岸統一的網紅、經由抖音的短視頻與購物app捕捉購物偏好等訊息回傳中國,以分析個人政治傾向,搭配投放廣告與假訊息等,成為手機賽伯格的政治日常之當下,我想知道:去探問並理解那些收受資訊有所偏差、或者難以進行「媒體識讀」的人群的政治幻想,將有怎樣的意義?

在非都會區,遇見政治幻想

兩年前,一位原鄉的中年朋友J 在閒聊中談到,他那些在工地工作的朋友們,批評聚落中的某些人因為與民進黨政府關係良好而「荷包滿滿」,他們這些做工的人只能透過苦力賺錢。他提到,近年發展快速的中國早已將台灣遠遠拋在後頭,因此,他與他的朋友們期待與中國統一,因為統一後最先被開鍘的是那些靠著政黨關係的菁英與公務人員,做工的人靠的是勞力,根本不害怕在統一後會失業。他樂觀地相信,勞動者將是未來新國家的重要支柱,因為經濟發展需要工人,而非台灣的公務員或文官。他很羨慕某個姻親在中國某處好山好水的地方有置產,每年夏天都飛過去避暑,他更希望將來有一天,能帶著母親回去父親在中國的故鄉,與素未謀面的大媽及親戚們,見上一面。

一整個家族都沒有非原住民親戚的Y 是J 的遠房表姐,最近在臉書上用力護衛那個與自己家鄉毫無瓜葛的藍營明日之星,毫不領情地嗆同黨支持者哪有資格對明日之星提出善心建議。接案工作的Y 經常擔任各級地方政治選舉的樁腳,卻又不屬於聚落中那些享用政府資源的菁英圈。她經常與外界政治人物的後援會有所往來,對於那些使用國旗圖案的政商成功人士特別有好感;當然,她很熱愛搜集國旗商品,也支持明日之星的一國兩制。

在那個掛著國旗的小庭院中,J 發表了對統一的幻想,至於他這輩子唯一支持的國民黨,消失在他對新國家的幻想中。我想起去年在那個有J 所在的LINE群組中,不斷出現有著國旗與蔣介石的長輩圖,呼籲大家記得返鄉投票搶救中華民國…

愛民的殖民統治者、可惡的竊國者、到可藉裙帶攀附的強國

研究原住民地方政治的學者早已指出,對於國民黨政府接收之後,原住民往往將外來政權視為照顧者,希望國家提供資源照顧生活、改善環境並提供補助。在現代化過程中,這種褓姆國家的想像不免帶有地方社會居民對於前現代的政治關係與權力的想像,然而,與之相伴隨的文化同化政策及其負面後果,卻在這種被象徵化的國家想像中被忽視了。事實上,這種強調執政者的愛民形象的出現,與黨國統治的意識形態、教育體制、老三台這種媒體管控、以省籍分化為主的戶籍登記制度,不無關連。這種特定時代下的黨政經一體化的秩序,透過老三台與教育制度不斷灌輸符合統治意識形態的美學表現,逐漸滲透成特定社會處境下中老年世代的政治無意識;至於在戒嚴體制下被剝奪的政治發言權,就由追求經濟成長的美夢所取代。「政治歸政治、經濟歸經濟」則是在特殊社會政治條件下的「社會類別」,不全然只是西方現代性所向批靡的後果。歷史成了禁忌,制度變成了不可知的場域,只有經濟才是最切身的問題。凡能確保經濟安全與繁榮的人,就是好政府,而國民黨就是這個好政府的唯一候選人。

J 對老三台充滿各種美好回憶,尤其那些字正腔圓的淨化歌曲節目。媒體自由化讓各種立場與聲音都找到發洩管道,但J 從沒將市場去管制、資金鬆綁、媒體自由化與政黨成立這幾件事,放在一起思考,因為他高中畢業之前都尚未解嚴,進入社會工作後的生活,就與台灣社會經歷的政治經濟快速變動,一起連動。一輩子都在底層討生活的J 始終支持國民黨,他的族群認同則經常在外省籍與原住民之間滑動。

在J 的長輩眼中,所謂民主化只是世代爭奪權力的噪音,完全不尊重年長者的權威與智慧。新興政黨要求權力與政治制度正常化,被比喻為有如聚落內部的權力關係:從地方理解國家,不只意味著檢視政策在執行的落差,更是從地方社會關係來類比科層制,以及從自身對於資源分配的權力道德性,來預期與想像國家資源分配的「公平」問題。長久下來,一黨獨大與一黨專政,被J 的家人與親戚視為國家政治的常態,以至於2000年第一次政黨輪替時,他們就控訴李登輝是背叛者,民進黨則是竊國者。這些信奉「中華民國教」的原鄉朋友告訴我,外省籍親戚不斷告訴他們,民進黨若起來,原住民會被趕走,而中華民國就會滅亡。

二十年過去了,這種亡國論偶爾出現在當地老人的對話中。在中國資本大舉入侵東部的那幾年,政體意義下的亡國論越來越像白頭宮女話當年,取而代之的是不進入中國市場必然招致經濟意義下的亡國。J 的哥哥一邊抱怨中國熱錢跑到台灣來炒房地產,搞觀光一條龍,一邊又言必稱前黨外才女在電視上所描繪的富強中國,活脫就是他小時候唱的「中國一定強」預言成真。

在中資一條龍最盛行的那段期間,J的連襟與好友因為觀光旅館大興土木而獲得不少工作機會,卻因近幾年中資熱潮退散後而無以為繼。有一日,我與J 的家人路過7-11,他高聲說,現在景氣真的很不好,前幾年用餐時間一到,小7架上的御飯糰三明治麵包與微波食品,被中客一掃而空,現在貨架上隨時都有各種食物自由選擇,「現在景氣這麼差,這都是民進黨害的!」

不同於他的表姊,J 從沒當過國民黨政治人物的樁腳,他只是喜歡在工地跟其他工人閒聊,如果民進黨氣勢正好,他就會說:「反正不管誰當選,做工的人還是要努力打拼才有飯吃」。當鄰居抱怨民進黨執政後就出現各種天災人禍,他幸災樂禍地說:「誰叫你要投給蔡小英?」J 的母親直接說,蔡小英出身有錢人家又沒結婚,所以不懂一般家庭的生活有多苦。早先幾年,他們還願意支持會做事但是有著朋友關係的綠營候選人,但最近這幾年,即使知道這些綠營候選人真的會做事,偶爾罵一下國民黨籍候選人沒有努力跑選舉行程、不夠照顧他們,但最後投票時自動歸隊。此外,他們還不斷稱許國民黨的明日之星是個有趣的人,是懂得人民的苦的人,去年1124的選舉結果就是人民的憤怒的具體展現,所以台灣與中國被比喻成指腹為婚或你儂我儂或一家親,在他們聽來都「好有趣喔!」

表面上,J 這個世代的人依然抱持著政治歸政治,經濟歸經濟,實際上他們對於政治的理解與期待或幻想,主要來自從小信奉的國民黨黨政軍一體這個信念。對J 來講,經濟不斷進步中的強國才是他們這些做工的人未來的希望。更重要的是,J 自認為擁有一半外省人的「血統」,在統一後的新國家自然比其他人與領導者更加親近,一旦公務員與文官等既得利益者被消滅後,他依然可以與各級政治人物建立友好關係,「畢竟大家都是中國人,都是親戚」。對他來說,與上位者建立良好的關係,就是統一後新國家的經濟邏輯。

原住民還能不能投票選出各級政治人物、

能不能罷免不適任的政治人物?

或者大家只能要等到皇帝駕崩才能另立新帝?

「中國」的另一種真實?

是否真如J 所想像的,中國的經濟不斷進步、此種強國親戚,才是做工的人未來的希望?J 不代表全部原住民,然而他這樣的想法值得理解與分析討論。即使不是中國專家,我們仍能從某些新聞報導中一窺中國政府與社會的現狀,然後試著看看J 或其他想法類似的原鄉朋友會怎麼想?而中國的發展又可能與那樣的想像有哪些距離?

(一)債務經濟的七彩泡沫

對於嚮往強國的原住民而言,他們對中國的經濟的印象就是沒有天花板的無限成長,超英趕美,傲視全球。他們的親戚當中,不乏前往中國的台商工廠打工,或是透過朋友關係接洽生意甚至與朋友合夥經商的人。很神奇的是,他們認識的每一個去過中國的人,最多待上四、五年,兩手空空甚至揹債返台,然後再向親戚們借錢,從頭開始打拼新事業。言談中每每講起中國,地大物博風光秀麗是必要的地景,商人豪邁暢飲卻又苛扣員工也是定番,高鐵一條一條冒出來,奢侈消費一樁又一樁,一線城市不斷蓋起高樓,同時也毒舌抱怨衛生設備的不文明。無論這些意象彼此如何衝突,最終必然統合在「中國好進步」的讚嘆中,包括被中國市場挫敗的人。

這些著魔於中國經濟快速成長的原鄉朋友,都經歷過台灣的經濟奇蹟,並將這項資本主義發展歷史中的例外情形,當成經濟的常態。那麼,中國的經濟成長會不會成為資本主義發展的例外?非中國專家如我無法回答這個問題,但是從研究中,我們至少可以看到,中國的資本主義發展確實有其歷史政治經濟條件。以廣東為例,社會主義中國準備進入世界資本主義體系的過程中,台商在全球價值鏈延伸的歷史契機中,將資本、技術與資本主義的生產方式帶入中國沿海地區,藉廉價勞動力投入勞力密集的傳統製造業,賺取加工費以累積外匯與資本,使中國成為世界工廠。進入二十一世紀後,中國則是藉由國內市場的廣大潛能來發展內銷市場,深化製造業技術,企圖藉由培育自有品牌以爭霸全球市場,搖身成為世界市場。其間,地方政府出現了讓外來資本順利進入地方運作的在地協力者,而地方政府的財政動機則藉由介入價值鏈的治理、虛擬所有權契約和租金收入,以萃取剩餘價值,將尋租加以機構化。此外,國家一手打造了(正式部門的)「職工」與(多數非國營企業與外資的)「民工」之別,透過制度性排除造成二者間公民身份的差序,造成民工受到雙重剝削(見《尋租中國》)。

然而,藉由地方化的經濟發展模式所帶來的快速成長,並不意味著它可以免疫於資本主義內在矛盾。例如,使用價值與交換價值之間的矛盾(見《資本社會的17個矛盾》),這清楚顯現在金融資本凌駕於製造資本之上,最明顯的莫過於地方政府紛紛藉舉債以推動債務經濟,在新市鎮蓋起數量驚人的高樓以招徠移住者,卻因為其他相關制度或建設無法配合,導致眾多鬼城的誕生。再如,認為資本追求無止境的複合成長的想法,在現實資本主義國家的歷史與現況中,幾乎是不可能化解的矛盾,除了透過非常極端的社會手段,要不就只能藉由貨幣形式與金融資產來達成,如2008年金融海嘯前所實現的複合成長,在欠缺之稱這種成長的明確物質基礎的條件下,只是助長尋租以及加碼投注於金融這類虛擬資本的流通(見《資本社會的17個矛盾》),這個矛盾也和一帶一路與鬼城的出現脫不了關係。

(二)一帶一路,欠債還錢?

對於不太接觸國際新聞且在底層工作的原住民而言,一帶一路似乎就如媒體中呈現的代表國力強盛,而一帶一路在許多國家形成的債務陷阱與他們距離遙遠。中國推動一帶一路,藉貸款資助基礎建設,來解決中國境內熱錢無處及生產過剩的問題。對於加入與否,各國自有盤算。這種以資本輸出來解決中國境內熱錢與生產過剩的問題,被講成什麼天使投資或國力強盛,可能太美化了。讓我以IMF(國際貨幣基金)對會員國進行金融紓困做為對照,來凸顯一帶一路的某些特性。

表面上,IMF以紓困貸款來解決窮國會員經濟崩盤的問題,實際上,IMF藉由金援換取經濟主權,強力介入貸款國的經濟政策,加速該國的新自由主義化。更重要地,在富國與窮國之間製造出欠債者與債權人關係,窮國償付利息造成了財富更朝向富國集中。

對照之下,一帶一路計畫比較接近由特定國家當銀行與技術與勞力的提供者,欠債國以基礎建設的主控權為抵押標的。其中,對於需要資本的非洲來說,中國貸款仍有吸引力,儘管在收購媒體上受到新殖民主義的批評(見《紅色滲透》)。這種以資本輸出全面介入欠債國的基礎建設,並在管理經營之名及不能輕易毀棄契約的現代魔咒下,除了支付現金利息,更導致國境或港口長期受控於中國,宛如額外的主權利息。這是斯里蘭卡與巴基斯坦加入一帶一路後共同面臨的政治經濟困境。

然而,試圖為一帶一路說項的經濟學家以數據指出,中國只佔斯里蘭卡外債的10%,至於無法準時償還利息而讓渡戰略港口的經營管理權一事則輕描淡寫,認為這只是「具有中國特色的全球化」。且不論所謂具有中國特色的全球化一詞所蘊含的天朝帝國,那些看似客觀的言詞,彷彿只是在訴說一個無法準時償還房貸的人理應讓房屋被法拍的事件,完全不去提及當代債務經濟的擴張,正如尼采所提醒,是以「欠債還錢,天經地義」的常識信念來倫理化債務關係的權力宰制。由此我們可以說,貸款或債務形成了當代人的倫理鐵籠,掩飾了提供貸款者對借貸者所施予的權力鐵鍊。

(三)社會在走,信用要有?

在原鄉遇到的某些朋友,對於監控或手機app存取個資與個人各種消費偏好與嗜好,被傳送到到中國廠商或不知名的雲端這些事,覺得沒什麼大不了,甚至輕描淡寫地提到:只要自己的真實資產不會被盜取與搬空就好了,至於個資會如何被那些(很多是來自中國的)app公司或團隊所利用於牟利或投放廣告,一概沒有興趣。然而中國到底怎麼使用這些數據資料,可能不只是投放商業廣告而已。

數位時代中,我們所留存在電子裝置上那些未標明價格的個人資訊,有如資本,儘管那些訊息看似瑣碎、片段,但對於擁有蒐集與處理大量人口的數位設備的廠商與機構而言,這些將形成驚人的統計模式,分析我們的各種嗜好與政治傾向,向我們投放各種廣告或訊息,推銷新產品甚至是特定的政治主張。無疑地,Deleuze當年所說的控制社會,進入了新的紀元,金融機器所產生的數位主體不只被資本化,仰賴廣告與掌握驚人個資的社交媒體,當年既能被引入去參與甚至促成茉莉花運動或阿拉伯之春,今日就可能被擁有更龐大資本的各類機構(從公司到政府)所利用以操作各種議題。

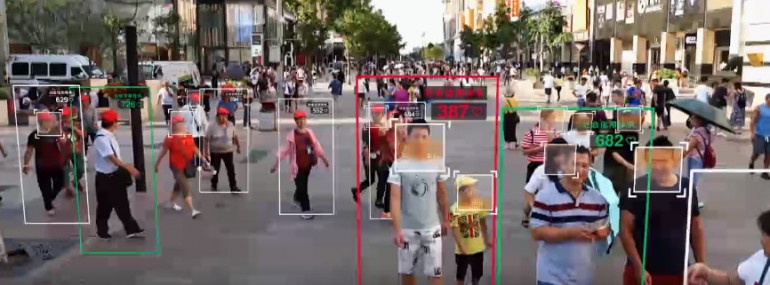

此外,不同體系的社會信用制度設計在中國陸續進行測試,預計2020年全面實施,這種透過全面人臉辨識系統來偵測並記錄一個人在不同地方與機構空間內的行動,經分析後再進行信用評分。這種信評就是一個人能否在國境內自由移動或參加各種活動的基礎,社會信用太差的,被限制購買機票與火車票,被剝奪了行動自由。亦即未來有可能會造成生活衝擊:按照目前的生活習慣,四處去參加親戚朋友的聚會與活動,或者前往外村做生意,甚至離開家鄉到外地去尋找工作機會,都不是個人自由意志、或拿出文化傳統或人情意理就能決定,而是由社會信用來決定。而評分項目與分數制定就是看似客觀、實則武斷。

朋友可能會質疑:一個人從事這些活動跟國家對我的評價,有何關聯?但是在中國政府這套設計底下,一個被認為社會信用不良的人就注定被剝奪行動自由與參與社會生活的自由。目前這套設計最新進展是:人臉辨識系統可以根據大數據來判讀個人身體移動方式是否出現異常,做為防患任何犯罪與顛覆活動於未然。對比於北京政府對P2P網路金融風暴的受害者採取鎮壓消音以求維穩的姿態,學校、工廠(或廣義的工作場所)甚至街道有如監獄的傅柯式預言繼續朝向實現的路上:北京政府在各級學校加強推動思想政治課程,以擁護黨的路線,甚至傳出學校藉打造智慧校園的名義讓學生配戴智慧型手環好將個人健康紀錄與行蹤上傳至管理雲端;一些中資企業要求員工上班用阿里巴巴的釘釘app,方便雇主隨時監控員工的工作情況、即時回應主管要求,更可向員工重複發送訊息與通知,促使其查看消息,更不要說以安全為名對街巷的日常活動進行監控,無所不在。

為什麼他們看不到這樣的中國?

部分原住民立委率團訪問中國並獲贈上千萬人民幣,再發放給受災原住民或是以公益為名在原鄉部落進行「交流」(甚至關說租借大學體育場)等事,時有所聞。在各種耳語與交流中所放送的,是承諾讓原住民成立自治區的中國政府,外加各種玫瑰色的政治願景。不難想像,這些對中國抱持美好幻想的年長與中年原住民最常接收資訊的媒體,就是中天、東森與TVBS(偶爾搭配中視),以及中國時報、聯合報與蘋果日報。

因此,那些傾心與中國統一的原住民朋友,無從得知新疆集中營與維吾爾人的遭遇,也無從得知中國政府對基督教會的打壓,甚至很難想像愛國網紅袁小靚的經歷:自稱五毛黨黨主席的袁小靚在2018年移民美國,發出豪語說自己下輩子要投胎當美國人,定且要參選美國總統,向美國社會介紹中國式的政治協商制度。但今年年初,她那位領有澳洲護照的先生在廣州被抓,她則被限制在上海,只能透過視頻(這自然需要當局的恩准),含淚請求澳洲政府注意其公民在海外的人權狀態。他們甚至不曾想過:這些鼓吹中國種種美好的那些媒體的資金,究竟從何而來?

根據報導,蔡衍明在取得中時與中天的經營權後,面見中國國台辦主任王毅時,畢恭畢敬地說:「報告主任,我們買了《中時》」,並稱「此次收購的目的之一,是希望藉助媒體的力量,來推進兩岸關係的進一步發展。」。王雪紅入主了TVBS,而根據香港證監局的資料,王雪紅對香港TVB的持股低於曾任上海市委副秘書長,人稱「中國梅鐸」的黎瑞剛。這些媒體有沒有為特定資本背後的政治力量服務?

儘管對許多人而言這是個用常識就能回答的問題,但我希望先將這些併購媒體的經濟活動,放在中國進行「大外宣」的脈絡中來加以檢視。以2008 年金融海嘯為界,西方世界的傳統媒體陷入經營危機,讓中國資金可以大肆收購老字號的西方媒體,對大外宣有推波助瀾的效果。有別於中國新華社在世界各地成立的分社、透過華僑與僑務來經營華文乃至親北京立場的英文報紙或是間接透過投資在地廣播公司以規避外資禁止插足廣播媒體等,香港的報紙與電始媒體在九七前後,就陸續被香港的「愛國富商」乃至於東南亞的華裔商人併購,透過抽廣告銀根、「不服從者不得食」的威嚇(甚至包括借助黑社會勢力),讓編輯台與記者對那些與中國相關的報導,進行自我審查。

甚至,大外宣所要推展的銳實力,往往是利用當地的自由民主制度來進行滲透,造成社會分裂甚至更大的風波,成為制度的套利者(見《紅色滲透》)。北京政府也透過關係交好的商人對澳洲不分黨派地提供政治獻金、捐助大學成立研究機構、對媒體與電視挹注資金、招待記者與官員參訪偉大中國的建設並且大舉收購或入股能源與港口等涉及國家安全的資產等,企圖製造輿論風向(「中國主宰我們的未來」),乃至於影響國家的經濟政策與外交政策(見《無聲的入侵》)。

依照香港交易所,中國旺旺集團被披露過去11年總共接受了國台辦高達152 億的補助,雖遭否認,但國台辦並未否認補助在中國的台商,只是質疑發布消息者的政治立場。同集團子公司很難只是以「股東結構不同」來為自家與中國政府間金融往來關係開脫,畢竟在當代,跨國或跨海峽集團轄下的子公司表面上各自獨立運作,實際上卻存在著複雜的交叉持股關係的情形,早已是常識。無論如何,以各類統戰團體進行大外宣以及資本投資以進行各項戰略佈局來看,前述那些年長原住民所收看的幾家媒體,是否有為特定政治力量服務這個提問,答案昭然若揭。

甚至連這本書在澳洲出版都曾受阻

「沒有國家的人」與(交換)關係的盡頭?

最後可能也是最難解的是,國家認同對原住民而言並不是理所當然的。的確有許多年輕一輩的原住民對台灣有強烈的認同,這是台灣民主化與整體社會環境轉變而慢慢形成的,同時,他們也具備了一般意義下公民的條件。但是這些年長與中年原住民的情況,不能單單從「族群」或「階級」來看待,因為他們是定居殖民地(settler state)上的被殖民者,其所經歷的歷史政治與政權轉移,讓他們做為現代公民的身份與面貌,遠比之前想像的複雜。

年長與中年原住民透過親屬關係與血緣關係來講述他們與殖民者之間的關係,可以視為某種象徵化策略,或者說,那是展現文化能動性。然而,也必須清楚指出這種思維的長期後果:教育黨國化與政治關係的「私人化」。在考量到定居者殖民地的特殊屬性的情況下,比較持平的說法是:台灣原住民既未能透過解殖運動來建立獨立的國家,弔詭的是,親屬修辭的普遍化,反而造成了他們難以認識到人做為現代公民的意義。再加上,政府對原住民各種特殊的補償政策,凸顯出他們做為各類補助的使用者這種身份,深化了與其他不具有原住民身份的公民之間的差異。至少,目前我們看到的是:原住民生活在台灣這塊土地上,有清楚的聚落認同與族群身份,也是中華民國國民;但是他們的狀態,就如同大多數生活在戒嚴時期的台灣人,被教育規訓成為服從黨國意識形態的臣民。

然而,當中國這個政治幻想出現時,堅持中華民國不能亡的他們,竟然可以接受與中國統一這個選項,但不認為自己屬於某國家主席企圖復興的偉大中華民族。當他們將族群身份置於心心念念的中華民國之前,並且將經濟置於主權之前時,展現出既是現代治理的臣民,又宛若前現代那些「沒有國家的人」的原住民等面貌。

與其說這些期待與中國統一的原住民是認同祖國或是認同自己是中華民族,不如說他們並沒有在土地上建立過自己的國家,很難形成我們所認為的國家認同。事實上,在前現代,不知有國家甚至帝國的原住民,其身份認同的基礎是聚落,目前所看到的族群分類與身份,則是現代國家治理的手段及其結果。對比於某些年長原住民對舊社土地的鄉愁,部分原住民在經過黨國教育的規訓以及與外省籍人士通婚的經驗,將中國視為親戚所居住的土地而不具威脅性。李登輝執政後,這些人因為家人或親戚及媒體的關係,認為台籍人士執政將導致原住民再度流離失所而心生恐懼,更在陳水扁時代,全數成為捍衛中華民國的「好公民」。開放與中國交流乃至中國經濟起飛後,如何與強國建立良好關係就成為這些人的渴望,甚至幻想藉此一舉翻身。這是部分原住民與定居殖民者生活在同一土地上所發展出來的中國夢,是被一群他們深信不疑的媒體與政治人物所擔保的樂園。

晚近最流行(且某國家主席也用過)的說法是:與中國「交朋友」,讓原住民能夠過更好生活。這種對強國好朋友的渴望,是建立在這些原住民相信目前的生活空間與生活方式在統一之後仍繼續保有的前提上,是建立在他們尚未認識到成為強國公民是怎麼一回事之上,是因為他們所想像的統一,其實只是各種中國政府在台灣的在地協力者以及中資媒體向他們所許諾的好日子這種意象,嫁接在他們現有生活方式與土地上。這個幻想中的新國家,比較像是他們依個人幻想所構作的政治經濟拼裝體。在目前中、台的地緣政治下,這種政治幻想,很難只以文化或個人能動來轉變國家性質來看待,因其涉及了部分原住民在特定歷史政治經濟條件下所形成的政治無意識。

這種透過親屬或朋友關係的修辭來建立原住民與中國的關係,是一種去政治化的修辭。如果去政治化是這些人的共同傾向,請讓我回到我們所認識的人性與關係來思考。首先,生活在地方社會的我們,怎麼會一廂情願認為,那些素未謀面的中國官方人士,會是我們富有且慈善的親戚?讓我們看看自己身邊的親戚都做了些什麼:借錢不還的、沒錢跑來蹭飯但有錢只顧自己的、吃飯喝酒簽帳還繼續賴帳的、倒會的。其中大多數親戚還是在聚落中一起長大、一同生活的人。在現實中,親戚關係可能是有毒的,因著關係而來親密也會傷人。如果活生生的親戚都有可能為了自身利益佔便宜,為何要相信電視上那個素未謀面的人口中所說的中國政府,在統一之後,會將我們當成親戚、甚至同胞來加以照顧?

中國、香港、台灣看似「一家龍的傳人」

可是答應香港的自由可是捏在手越掐越緊

另外,北京政府最喜歡將外交關係化約為交朋友,連某些原住民立委都將自己收受北京政府的金錢援助說成是交朋友。那麼,怎樣的人才是朋友?如果連對方的面都沒有見過,只是看看對方投資的電視台與新聞所剪輯的影像,就要將對方當成是一輩子的好朋友嗎?或者,當我們將對方當成有利可圖的工具人,對方難道不也是如此看待我們嗎?(雖然我不喜歡這種類比,這難道不是是資本主義世界的常識?)如果我們認為自己與中國是彼此互為利用以牟取利益的朋友關係,那麼,我們真的很務實理性地計算過,這種交往能為自己帶來多少利益?北京方面更有人提出,一國兩制的台灣將享有十大特權,包括在中國授權下有限制的行政、立法、司法、外交與國防,以及看似獨立的關稅、財政與貨幣制度等。原本完整擁有的政治經濟權力,在一國兩制之後,就被七折八扣。更重要的,當這些權力的來源是「朕賜給你,才是你的」,權力被收回的理由無疑是「朕不給,你不能搶」。

其次,一般人在進行交換之前多半會先想:對方究竟想與自己進行怎樣的交換,當交換的條件超過常識所認定的標準時,難道都不會懷疑其中可能有詐?還是認為那是天上掉下來了前所未有的好運?又或者,我們擁有著超乎這些交換條件的政治體制與身份價值卻毫無所悉,反倒是對方洞悉這些價值而願意不惜任何代價?又或者,有些人認為統一是划算的甚至穩賺不賠的交易,因為那些被交換出去的,是他們視為不具價格的東西,例如,主權、民主體制、自由、生活方式以及台灣的戰略位置?只是這些人可能沒想到,那些難以標示價格的,往往是無價的。

讓我們回到關係修辭。關係修辭當然有其極限:兩個政治實體之間的關係,絕對不等同於可以藉由法律來處理的婚姻關係,只要看看國際上如何譴責中國對西藏的鎮壓,以及中國的態度,就知道簽訂和平協議為兩個政治實體之間所創造出的統一或等同狀態,是一種不可逆的、至死無法分離的關係。當政治人物以親密、性別與婚姻來比喻兩個政治實體之間的關係時,一定程度上調動了某些人對家庭、性別與親密關係的應然之渴望與焦慮,誤將政治當成解決焦慮或滿足慾望的場域。事實上,這種政治的私人化,無疑掩飾了那些充滿利益衝突與主權鬥爭的政治關係,更導致一般人更難以思考個人政治抉擇將帶來的後果。

約莫兩年前,赴美簽訂100億美元合作備忘錄(對,就是那個MOU)的郭台銘曾豪氣干雲地說:「市場就是我的祖國」。目前進度是拆了威斯康辛州小鎮的房子卻無明顯建廠舉措而備受質疑,最近受到媽祖託夢要出來參選總統。除了國內政治、政黨政治與經濟理由之外,他提了兩個點試圖動之以情:其一,許年輕人一個未來。其二,他和家人生在這裡、長在這裡,更希望母親能活到100歲,建立一個五代同堂的家庭,而這一切需要和平安定的環境。

關於第一點,對於2010年中國富士康工人連續跳樓事件還有印象的人,看到曾說出勞團是垃圾走狗並捍衛血汗工廠等誑語的人要參選,不免狐疑:一旦富士康的企業模式成為主導政府與社會的原則(難道傅柯對新自由主義的預言要實現了?),年輕人將會變成什麼模樣?至於第二點,原來誘發富商參選的情感動機,是為了實現他理想中的家庭觀,而不是為了台灣這塊土地上的所有人以及理想的國家圖像。

我不懷疑他對家庭的感情,但是一個有意於爭權主權者這個位置的資本家動用了家庭與親屬來說一個政治的故事,與本文伊始提到原鄉朋友的政治幻想,形成有趣的對位:以家庭或親屬關係為念,能夠促成理想生活的經濟利益,是值得他們以主權為標的來進行交換的。然而,在講述那些美好幻想或動人故事時,不只原有的共同體未曾現身,連想像一個新的共同體如何可能也未浮現,彷彿唯一真實的,只是透過個人交換關係所展現的私人化的政治。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

Lady Kaka 有毒的關係、反噬的親密:一些政治的日常碎片 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6713 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應