跟著Ciang和Bukun走近布農

一、

我第一次跟阿公上山的時候,他給我一把沒有辦法擊發的槍,很重,可是還是要練習,就練習拿著,他就是給我練習。我還傻傻地說,阿公這個槍可以直接打嗎,因為我都不知道。他說你就是拿著,拿著就對了,先和它培養感情。

(引自Ciang在2023年8月17日在那瑪夏的分享)

「要跟我一起去嗎?」在阿公幾次試探的詢問下,Ciang終於在讀國中時第一回上山,一路上扛著很重但不能擊發的槍,懵懵懂懂地無法體會其中的意涵;進入高中、大學後,他才開始主動一步步接觸、探索這個中文稱作「狩獵」,而他用族語時卻習慣低調、隱喻地以 ‘ mudadan (走走)’ 代稱的領域。

「跟你講喔,你沒有做好準備,你會死在山上。」、「要好好跟山相處,才會給你東西,不會餓死在裡頭。」、「這些都是山給的,你就全部接受,也要分給別人。」看著台上的Ciang用阿公這三句貌似淺顯其實有著深意的叮嚀,貫穿他這幾年來對上山前、中、後整個歷程的體悟,進而詮釋老人家所說的「要有好的‘bahi’才拿得到東西」裡的‘bahi’ 指的不是中文的「運氣」,而是當事者需透過與所有相關人、事、物以及環境之互動過程去細細感受的身心靈(尤其是夢)狀態,台下聽得非常入神的我,感覺自己又更接近了布農一些。

這是上個月17日在高雄那瑪夏所舉行的「Malanngaus tu Pust-Bunun tu palisnuluas taiklas tu Bunun(首屆後布農人的布農人知識論壇)」。在這個事前未公開宣傳的小型發表會裡,去年才剛從暨南大學原專班畢業的Ciang、他的學長Ibi(兩位目前是我承接原民會「布農族知識研究中心」計畫的專任助理)以及另外五位布農族青年,每人就自己目前著力最深的文化領域,分享階段性的學習心得。當天報告的內容涵括了狩獵、織布、信仰、石板屋、語言、山林、小米等主題,在場的除主講群外,還有幾位布農族年輕聽眾,以及四位長輩--我和兩位計劃協同主持人(來自鸞山部落的Aziman校長,台中教育大學的鄭安睎老師),以及這場論壇的發起人和命名者--布農族詩人學者Bukun(卜袞.伊斯瑪哈單.伊斯立端)。

之所以會有這個別出心裁的布農族青年文化發表會,是源於去年七月在同個場地的一場聚會,當時暨大才剛成立布農族知識研究中心一個多月,Bukun邀我、Ibi、Ciang以及另兩位布農族青年Vava和Abus到他那瑪夏的家,聊聊有關計畫的事。他首先向我致歉,說自己年歲已高,想要把握時間訪談部落裡比他更年長的一位牧師,因此決定辭去原已同意的協同計畫主持人一職;接著又語重心長地對眼前四位青年表示,很欣慰他們已走在文化的路上並有自己感興趣的主題,希望能各自在專長的文化領域持續努力,之後每年回來這裡辦一場發表會。

Vava和Abus來自花蓮卓溪鄉,是Bukun之前擔任臺灣布農族語言學會理事長時的專任助理,因為共同推動族語相關計畫而與其有不少文化上的交流,同時發展出如師生、家人般的情誼,目前分別在北藝大和東華大學的研究所就讀。Ciang和Ibi則來自南投信義鄉,是暨大原專班裡對自身文化有相當熱情與實踐力,並因此和我在課堂外互動密切的布農族學生。Ibi大三時透過課程愛上了布農傳統地織,自此成為其生命中重要的主旋律(參 <成為原住民:世代之間> https://guavanthropology.tw/article/6821),而Ciang的心屬於山。

從2018年九月Ciang進入暨大就讀至今,我們師生一道參加的山林活動有九次之多。一開始,是我透過認識的部落朋友安排行程,帶著他和其他學生走進不同原住族群的傳統領域;而從2020年夏天起,卻是由Ciang擔任主要的規劃者,我跟著他與在地族人的腳蹤,走進南投布農族的山林,而之所以有如此大的轉變是因為那年年初,Ciang去了一趟「內本鹿」。

二、

一直以來就對「家」有個想像,舊部落到底長怎樣?家屋到底長怎樣?以前的bunun(布農)到底怎麼生活的?這是我們這一代不管在平常去加強山林經驗、增強體能都無法輕易看到的,這次有這個機會看到真正的「家」,也讓我自己看到自己的不足。

我來自南投Nihumpu部落,雖然平常都跟自己的家人上山打獵工作,但我自己還是跟土地的連結嚴重不足。我的阿公halu在部落是現在最老的獵人,常常拿自己阿公相比,我跟他在bunun的文化裡差多少。我越長越大也發現再不跟他學原本我應該要會的東西會來不及,開始去學怎麼做獸皮、怎麼打獵、怎麼種植作物,去找回bunun的文化。這次的回家行動讓我能再離bunun更近一點…。

(引自Ciang參加內本鹿第十八年「返家游擊隊」後所寫的反思回饋)

2020年初,當時才大二的Ciang和大一的布農族學弟Abis經由我的推薦,加入了內本鹿十八年「返家游擊隊」。

所謂內本鹿(Laipunuk),指的是中央山脈界在卑南主山與雙鬼湖之間,屬於鹿野溪流域的這塊區域。這裡不僅是布農族遷徙的最南界,甚至一直到1929年日本政府所出版的台灣地圖都是唯一的空白,為台灣最後一塊被國家政權力量滲透的土地。2002年的國際人權日,內本鹿後裔向文建會申請計畫,用直升機送耆老回到埋藏臍帶的出生地,同時把「內本鹿元年」旗幟插進日治蕃童教育所的升旗台上,從此開展每年上山換旗的回家行動,藉以宣示從未放棄傳統領域的自然主權。以Istanda Husungan Nabu(那布)為首的霍松安家族,2006年開始每年用20-30天不等的時間上山重建石板屋,從整理石板、堆砌駁砍圍牆開始,一直到第三年終於完成了家屋,卻因八八風災倒下,2014年開始第二次家屋重建,於隔年落成。此外,為加深族人與土地的連結,2008年在山下成立了「內本鹿小學」(後改稱「內本鹿 Pasnanavan」),期待透過山林活動帶領更多年輕孩子走上回家之旅。

2016年八月,我參加在南投望鄉部落舉行的「面山教育暨原住民高山發展-東谷沙飛論壇」,聽到內本鹿文史工作室的兩位核心成員Katu和Dahu有關返家行動的分享,大受震撼。隔年暑假,我和中區原資中心助理帶著十幾位中區原住民學生,跟著Dahu 進入內本鹿地區的美奈田山,在延平林道19K處剛蓋好的獵寮住了兩晚。那是暨大原民工作團隊的第一次山林啟蒙,對於山的依戀與想望自此在心中實際又浪漫地滋長。接下來兩、三年,我帶著暨大原民生先後跟著不同族群的獵人,走進南澳武塔舊社、能高越嶺古道、屏東的白鷺和望嘉舊社,以及連結魯富都和特富野兩個鄒族大社的舊路,透過身體的實踐,學習原住民族有關這塊土地的知識。

2019年十月底,我接到Katu的訊息,告知內本鹿18年回家行動將在寒假展開,他想要招募響往成為山林之子的原住民青年組成「返家游擊隊」,以此命名比擬拉丁美洲年輕熱血的切.格瓦拉展開解殖的「革命」之旅。他知道暨大原專班很關心傳統領域議題,師生也實際進入山林,因此想邀請有意願的學生參與這次的行動,讓他們認識布農族的山林歷史與恢復山野的能力,將來成為自己部落重返行動的先鋒。有如此難得機會,我自然欣喜接受,而腦海中第一個想到的推薦人選就是當時已參加了能高越嶺古道、排灣族舊社,以及從魯富都到特富野等山林行程且表現很好的Ciang。

就這樣Ciang加入了內本鹿十八年「返家游擊隊」,和學弟Abis以及四位屏大的原住民學生在Katu帶領下,共同在山裡生活勞動近半個月的時間。背著近30公斤的重裝,徒步來回100多公里的山旅,走在戰後以農林養工深入中央山脈的伐木林道,橫切崩壁翻越稜線、下切深谷涉溪過河,回到1930年代起曾被日本集團移住的鹿野溪流域的內本鹿社,帶著內本鹿第18年的旗幟,攀上警備道的行政中心壽駐在所換旗,再回到Takisvahlas聚落,整理祭司家屋舊址,以備未來第二座的家屋興建(這段文字引自Katu於2020年2月4日寫的臉書貼文)。

Katu期待這群游擊隊青年戰士透過被山解構也被山重構的歷程,讓認同產生真實的力量,有一天能將從內本鹿取得的解殖火種燃起大火,成為火的傳遞者。而Ciang果真不負所望,歸來後便立志成為文化種子,希望能在自己成長的布農族原鄉推展山林教育。於是自109學年度起,我將暨大山林活動重心轉移回南投,並請Ciang擔任山林小組總召,負責相關的活動規劃。他和之前曾帶我們上山的望鄉部落青年Nieqo一起討論、規劃,並徵得望鄉部落和社區發展協會的同意與支持後,最後完成了一個相當細緻的三階段「獵寮行動」方案--首先是在暨大舉辦山林教育工作坊,讓參與學生先瞭解山林生活技能以及布農族禁忌文化與倫理;再來是兩天一夜的「獵場場勘」,前往部落後山尋找適合搭建的地點、建材,而後規劃設計圖;最後才是五天四夜的「望鄉瑪努度斯搭獵寮行動」,由Nieqo和他的父親帶著我和十多位暨大學生,上山搭建了一座獵寮,讓望鄉部落族人之後入山打獵、檢視水源時多一個休憩之所。

110學年度,由同為「返家游擊隊」成員的Abis接任暨大山林小組總召,Ciang從旁輔助,倆人一起找在地族人討論、規劃,在2021年11月和隔年1月先後舉辦了「尋藤啟示」與「回板曆的“ 加”」兩場山林課程,前者是到仁愛鄉布農族卓社群的舊部落--補藤社--踏查並學習如何採藤,後者則是由四位在地族人長輩帶隊,前往布農族板曆出土處--巒社群的加年端舊社。111學年度,Ciang、Abis又一起協助第三屆的山林小組總召--布農族的Vilian和泰雅族的Sayun,在今年一月合力辦理了前往布農族卡社群舊部落的活動。下山後,Vilian在臉書上寫下了他一路上跟著帶隊耆老的心得:

在這活動中,我們跟著Tama 溯溪到卡大社,我以為Tama說的溯溪是到腳踝的那種,沒想到是到屁股的那種,我直接嚇到,內褲跟我一樣也直接嚇到,溯著溯著看到了很多動物的腳印,Tama也跟我們說哪個是水鹿的哪個是山羌的,在這過程中,我看著Tama的背影,心裡想著,我有一天可以像Tama一樣有帥氣的背影嗎?

三、

大約在小學一年級時,每每上山工作的路途中,祖父便會將他的獵槍交給我,要我扛在肩上走路,槍對我來說是很重的,但心裡的喜悅支撐著我搖搖晃晃的身體,直到祖父察覺筆者氣盡時才收回獵槍。

(引自Bukun的碩士論文第18頁)

那天在那瑪夏的分享會中,Bukun的一些回應讓我非常動容,加上想進一步理解他將「後現代」概念加入論壇命名的深意,回到台北後便迫不急待地讀了他的碩論《Na Asa Tadau Sumbang 我想要呼吸:從自我生命經驗暨其書寫探討布農族語文學創作》與詩集《山棕‧月影‧太陽‧迴旋:卜袞玉山的回音》。讀到上面這段阿公讓他練習揹槍上山的童年經歷時,不禁有種時空交疊或錯置的奇妙感受。分別在1956年和1999年出生的Bukun與Ciang,有著如此相似的生命片段,卻又因著時代和家庭環境的差異,邁出不同取徑的文化之路。

國中時的Ciang懵懵懂懂不太情願地被阿公帶上山,直到被高中同學問及是否會打獵時才逐漸喚起其文化意識,回家纏著阿公學,如今是部落裡會上山的族人中最年輕的一位。自小就透過和玩伴的狩獵模擬(如抓五色鳥)受到啟蒙的Bukun,卻至今未成為獵人,三年級時祖父看其身體條件合適,想要他跟著學習狩獵技巧,但身為警察的父親卻希望給其更有競爭力的環境,於是立刻決定由母親帶著所有孩子下山接受正規學校教育。

和國中才到都市讀書的Ciang相比,Bukun在更小的年紀就被帶離了部落,但幼時仍有著許多文化日常的部落環境,卻成為日後研究布農語言和創作族語文學的重要根基:

筆者幼年生活的夜晚記憶,其實是在充滿奇幻的世界成長的,不管是在家的庭院、深山農地的寮子或到鄰近姑媽家串門子,只要大人們聚在一起幾乎就會palihabasan,而這些故事與其說是故事,倒不如說是一個民族文化最核心、最底層的基底,只是被中文的神話故事的字樣給輕描化、給疏離化了。對於筆者以及敘述這些奇幻世界的人而言,這些被敘述的人、事、物,不管它是不是存在或者只是一個虛幻的、虛構的世界,這些都是事實的存在。

(引自Bukun的碩士論文第13-14頁)

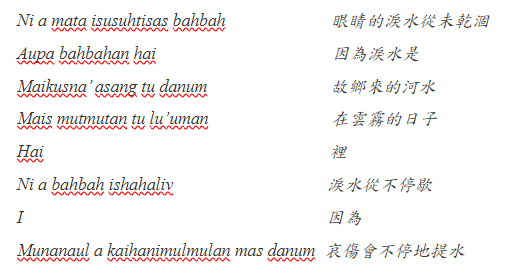

自小對這些palihabasan(傳述故典)的著迷,讓Bukun成為台灣原住民文學界裡少數堅持用族語書寫的作家,致力於將過去先人口述、祭儀、諺語、吟唱的語言轉化為文字,再精煉成為文學使用的語言。在其碩論中,Bukun舉了好幾首自己的詩來解釋上述轉化的過程,其中一例特別使我動容。他說,布農族有一句諺語為「munaul a luum a mas na ispahud mininhumis tu danum(雲霧去提要給生物喝的水。)」,形容的是台灣山區一到梅雨季節以及進入夏季的清晨時山嵐雲霧環山繚繞,日出之際雲便隨熱氣流散去下到河床的景象。因此,兒時看到天上的雲下到河床上時,母親就會告訴他:

na hudananta hanian i munaul a luumas danum sia vahlas

今天會下雨,因為雲到河流提水去了

na ispahuud mas iskakaupa tu mininhumis at na isul mas dalahtin

要給所有的生物喝,而且,要澆灌大地

成年後的Bukun將媽媽口中如此寫實(自然)又蘊含(文化)詩意的話語,經過文字重新錘煉後,變身為〈Itu tina tu minutaul tu bahbah(媽媽流走的淚水)〉這首詩的上半段詩句,以形容母親對在外遊子的思念:

我和卜袞是多年的朋友,但直到讀了他的著作後才發現自己對其認識是如此之少。Bukun的祖父小時即被其父選定為家族祭司繼承人選,故堅持不讓他上日本學校,是Bukun非常重要的文化導師;擔任警察的父親身為當時部落少數的現代知識份子,相當重視孩子的學校教育,但同時精通日文、中文和族語的他也是日本語言學者野島本泰長年的布農語言研究對象;Bukun的母親只會講日文和族語,卻透過日文聖經的閱讀讓她看見了文字的力量和魅力,有段時間嚴格要求Bukun每天和她一起晨起讀經,這間接影響了他日後的閱讀習慣。

在Bukun的生命中,布農文化,基督宗教和現代教育三股時而平行時而交錯的力量,對其發揮了深刻而複雜的影響。他讀小學時,正是基督教如火如荼剛在部落裡燃燒的年代,聖經的訊息和故事對Bukun來說耳熟能詳,高中時期還一直有當牧師的念頭;1984年他在淡江中學任教時,致力於翻譯布農語聖經的張玉發牧師被派來淡水聚會所擔任輔導牧師,Bukun便就近請教,因而對布農族語言符號有更深一層的認識,這開啟了他對語言學的興趣,同時領悟到布農族語文學的可行性。

閱讀Bukun的族語詩和其生命敘事,讓我對布農人與大自然的親密互動,以及布農社會自二十世紀以來所經歷的外來文化衝擊之複雜性,有了更多元且深刻的體悟。

四、

有一句布農族諺語是這麼說的:「mais palinanutu hai nii t u mahtu mais tusansan i masamu.(說話的時候很忌諱用samu詞彙直接/冒然/冒失的說話) 」布農族人說話的禮節、說話的邏輯、說話的藝術於焉開始。圍圈就坐,仍是不變的對話方式,主人就是個引言人,話題在雲霧中慢慢地看到山的形體再進入山中。

(引自Bukun的碩士論文第31頁)

Bukun的碩論中提到,傳統布農族人說話時須蜿蜒敘述而非直接破題,因此他在族語創作時也會採用漩渦和螺旋式的方式,一句一句、一段一段的像剝洋蔥般的不剝完無法看到核心要表達的意涵。回想起我自己接觸、認識布農族的過程,好像也是以這樣的模式,在各個時期透過不同人事物的媒介,慢慢地從各種角度去體會、思索和靠近。

說起我和布農族人最初的相遇,要回溯到三十多年前參與原住民紀錄片拍攝工作時認識Dahu傳道開始。當時他從玉山神學院畢業未久,被派駐到南橫公路上的利稻部落牧會,我和同事跟著教會信徒老遠地從台東陪他去高雄三民鄉(今那瑪夏)迎娶,親眼看到五隻活生生的豬在俐落的刀法和完美的分工合作下,被解剖分裝進一個個塑膠袋分送給來參加的親友。我們也曾一天之內台北、台東飛車往返,在攝影機裡留下利稻教會信徒們在灑滿陽光的斜坡上採收黃澄澄小米的動人景致,以及和Dahu一起跟隨他的獵人大哥沿著新武呂溪,一路蜿蜒進到山裡的天然獵寮,烤火吃山肉,圍著火堆入睡。每個經歷對當時的我而言,都像跨進另一個時空的魔幻寫實場景一般,如夢似幻卻又如此深刻真切。

如今,當了大學老師的我,因著我的學生Ibi見識到布農族傳統地織的美、跟著Ciang一次又一次體會布農族的山林智慧,也跟著他倆一起參與拉盟岸(今年四月成立的南投信義鄉布農青年組織,見https://www.youtube.com/watch?v=6XXlq1zX0hE)的活動,進而理解當代布農青年有關文化復振的種種想望。每一次的接觸和靠近,對我來說仍像三十年前初識布農時一樣,總是會有意想不到的體悟。

我用了研究以外的方式,迂迴地去接近很吸引我的布農。沒有追根究柢想要去了解什麼達成什麼,也不想為了把知識系統化而追根究柢,而是隨著自己的心和熱情所向,珍惜每次相遇所能增加之不同角度的理解。

因為最終的目標不是為了走進學術或走進文化,而是更靠近我的心。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

邱韻芳 跟著Ciang和Bukun走近布農 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/node/7005 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應