餘生

賽德克巴萊之後

我個人一直認為,真正的真實往往比虛構更震撼人心。

霧社事件值得很多部好電影,可以從不同的部落、不同的家族、不同的人物切入。或許接下來我們可以期待另一種拍法,不須打破茶壺、忘記彈風琴,卻在倉皇中奔尋生命的出口……最終,集體死亡成了唯一的選擇。也不須演沒發生過的「反攻馬赫坡」,那原本的素樸的悲壯或許更感人。我們還有好多可期待的呢!

--周婉窈 <英雄、英雄崇拜及其反命題>--

如同郭明正的《真相‧巴萊》一書,湯湘竹所執導的紀錄片《餘生》,是2011年魏德聖導演以7億成本與4小時36分鐘片長打破台灣影史紀錄,同時創下8.8億亮麗票房的電影《賽德克‧巴萊》之後續系列作品,同時也是重要的補充和魏導整體計畫的一部份。然而,這部當時被許多影迷所期待的紀錄片因涉及到霧社事件後裔不同家族的觀點,在過程中經歷了許多波折,最早預計在賽片播映當年年底上映,隔年5月卻在官方臉書上向已購買紀念票的觀眾表示因故無法播出,但在製作團隊耐心的等待與鍥而不捨的溝通之下,終於得以在三年之後的10月24日,霧社事件八十四週年紀念日前夕,正式在院線上映。

早在《賽德克‧巴萊》開拍之前,魏德聖就準備雙管齊下另拍紀錄片「餘生」以補足電影未竟的部分,並在電影開鏡隔天即邀請該片錄音師、也是紀錄片導演湯湘竹執導。魏導表示,電影「賽德克‧巴萊」是以男人觀點描述戰場上的捨命抗爭,但紀錄片則以女性觀點從活下來的女人角度述說延續生命的感人故事,兩者同樣悲壯。

的確,《餘生》裡有相當大的篇幅著墨於賽片中活下來的兩位女子--莫那魯道的女兒馬紅莫那(溫嵐飾)與花岡二郎的妻子高山初子(徐若瑄飾)--及其家人的故事。不過在我看來,《賽德克‧巴萊》與《餘生》兩部影片的差異除了上述魏導所提及的「戰場上的男人」與「活下的女人」之外,就其中所採取的視角與手法觀之,也呈現出「一元的大歷史觀」與「多元的小歷史觀」的明顯對比。

就如周婉窈在《真相‧巴萊》一書的序文裡所言:「《賽德克‧巴萊》以馬赫坡為主軸,是莫那‧魯道的英雄物語。」為了讓觀者更聚焦於莫那魯道這位英雄且增加戲劇張力,電影中虛構了部分的情節,如讓莫那魯道參與實際上馬赫坡族人與他皆未在現場的兩個重要戰役--「人止關」和「姊妹原」事件(參芭樂文 <在眾「巴萊」之間沈思>);而或許是為了彌補賽片中較為單一之觀點與不盡符史實的缺憾,餘生一片則是穿梭於不同部落、不同家族的霧社事件遺族之間,甚至遠至日本東京訪問了當時霧社警察分室主任佐塚愛佑的後代,試圖從更多元的角度去呈現霧社事件的多重意義,以及對不同當事人(包括倖存者與遺族)所帶來的深遠影響。

此外,做為英雄史詩片的主角,賽片中呈現的莫那魯道不只是馬赫坡的頭目,更重要的是其率領賽德克人抵抗日本強權、寧死不屈,最終通過彩虹橋,成為實踐「賽德克巴萊」精神之族群英雄典範;相較於此,在紀錄片餘生當中,湯導論及莫那魯道的角度則是相當程度回歸到個人與家庭的層次,透過微小卻細緻的描述,呈現出歷史的重量如何在莫那魯道之遺族(馬紅莫那及其養女、女婿和外孫女)身上刻畫下永遠無法磨滅的印跡,我認為這是餘生這部片處理得相當用心且令人動容的部分。

馬紅巴萬(張淑珍)是這部紀錄片中第一個出現,所佔篇幅最長,同時也是情緒表述最強烈的霧社事件遺族:「我們認識的霧社事件和別人說的不同。他們可以不帶感情地談論這些事,而我們卻強烈感受到馬紅的悲,馬紅的痛。」身為馬紅莫那的外孫女,她不像片中其他家族後裔多是在懂事甚至成人之後才漸漸接觸,進而開始探索霧社事件的內涵,相反地,因為繼承了馬紅這個名字,以及從小看到馬紅莫那的孤寂與痛苦,她抗拒自己的名字也試圖逃離這段歷史,直至各種機緣讓她終究不得不回首面對。片中,她透過母親,重新找回了兒時記憶中外祖母馬紅莫那酒醉或心情不好時常唱的一首歌,歌的大意就是「我是馬紅莫那,我是馬紅莫那,為何留下我孤單一個人,要我在這世上如何活下去」。一再反覆的簡單歌詞與曲調,卻讓聽者得以深刻地感受到活在扭曲歷史中的馬紅莫那身上所承擔之不可承受的歷史之重。

這部紀錄片裡另一首讓我坐在電影院裡聽著聽著不知不覺淚在眼眶打轉的,是描述馬赫坡部落劫後餘生的賽德克族人,從原鄉一路輾轉遷移至川中島(即今日的清流)的遷徙之歌。片中並沒有清楚交代此曲的由來與脈絡,我從鄧相揚老師那裡得知,這是2009年他在進行國立臺灣博物館委託的相關影像記錄時,受訪的清流部落族人曾春風(馬赫坡社後裔)無意中所唱出,是其記憶中小時候聽媽媽所唱的歌:

從馬赫坡,經塔羅灣;再經過波阿倫,抵達荷戈;走出荷戈,就抵達羅多夫;經過羅多夫,就走向巴蘭;離開巴蘭,走向埔里;到了埔里,就可以看到火車;搭上火車,抵達小埔社;到了小埔社,是一片甘蔗園,就此踏上回家的路;(由大坪頂)向望下去,就可以看見川中島;川中島擁有遼闊的水田,水田的對岸是中原部落;經過中原部落,就可以看到眉原部落…………。

日本的曲調,配上日語的歌詞,簡單地描述了族人遷徙之路所經過的地名以及看到的一些景象,然而,一個個地名之間所蘊藏的卻是一段曲曲折折充滿傷痛的迫遷之旅。歌詞中的「荷戈」與「羅多夫」是發生第二次霧社事件之「保護蕃收容所」所在地,在滄桑的歌聲襯底下,導演用鏡頭帶著觀眾重新走過當年倖存族人被強制遷移至清流途中所經的一個個地景,透過郭明正的帶領與說明,族人懷著隨時可能被殺恐懼的沈重腳步,彷彿就踏在觀者的眼前與心底:

5月6日就開始分兩批走,大人喔,超過四十歲的,沒有人想說會活著… 我們過去會燒部落第一個是傷心地,第二個是這個部落不會再住了

,其實也沒什麼好燒的,意思就是說我不回來了,意思就是說沒有回頭的路,就只有往前走。那好玩的是小孩子,小孩子很妙喔小孩子,我們逃難喔,還帶著狗帶著雞這樣……大人可能是覺得很辛酸啦,我們都要去死了,你還帶雞……。

到了對岸就是台車,有人說所謂的輕便車,因為一路上都是警察,荷槍實彈一直到埔里,到了埔里那邊,台車站的終點站,現在的北門,從那邊走路到糖廠。到糖廠的時候,那邊過去有運甘蔗的火車,不過那個火車通常,我是聽老人家講,是沒有做那個有箱子的,是坐在那個運甘蔗的板車,坐在那個板上面,也是那個煙霧瀰漫,到處沖過來,接著那個加煤炭的時候它也是火花弄出來,很多老人家就行屍走肉,好像就這樣,反正要死了,沒有想這麼多。

初子她到清流就生了,可見她在走這段路的時候很辛苦……警察跟她說,萬一你要生的話……就這邊接生也沒有關係啦……我聽每一個老人家在敘述的時候說,他們要遷到清流的時候,沒有一個說我們會活著,他們知道他們會死,只是不知道在哪裡而已……。

如前所述,在這部片中,導演花了相當的心力與篇幅描寫霧社事件倖存者及其後裔相當個人層面的生命經驗;但在此同時,他也透過影片進行了另一個更高層次的探索,即是讓賽片中飾演魯道鹿黑(莫那魯道之父)的曾秋勝(Pawan Nawi)帶著兩個兒子,跋山涉水前往賽德克族起源之地--神石(Pusu Qhuni)。這趟旅程貫串了整部片,一方面它是朝向過往與神話的尋根之旅,三人彷彿就是影片一開始旁白述說之射日神話中父子的化身,而當他們快要接近目的地時,紮營之湖邊出現的大批水鹿更讓整個場景恍如回到原初神話般震懾人心;另一方面,這趟旅程也是朝向族群之未來的和解與希望之旅,曾秋勝在終於抵達賽德克族三個亞族共同的起源地-- Pusu Qhuni –之後,留著淚向先人祭酒,說出期盼因歷史造成的三個支群間的紛爭日後得以真正和解的心願。Pusu Qhuni位於花蓮、南投交界非常不易抵達之處且周圍充滿禁忌,過往賽德克人幾次組隊尋根都無功而返,透過這部紀錄片,曾秋勝父子成為近代第一組回到神話中整個賽德克族起源的族人。

這部紀錄片中另一個吸引我的主題是有關莫那魯道遺骸之歸葬事宜。以往大家(包含我)所熟知的是1973年在台大就讀的清流子弟邱建堂與莫那魯道的家屬,一起到台大迎回遺骸的畫面,殊不知在這一幕的之前與之後,還上演了好幾齣充斥著國族主義意識型態,以及遺族、學者、地方與中央各方角力的戲碼。1973年8月,任職於臺灣省文獻委員會編纂的洪敏麟在一場座談會上提出了對於霧社事件的新觀點,其中洪敏麟引述部落人士的證言,指出入祀於忠烈祠之花岡一郎與花岡二郎並沒有參與霧社事件的抗日行動,之所以被當成抗日英雄,完全是受到日方資料誤導所致。

座談會之後,引發各方對於花岡一郎、二郎忠奸問題激烈的辯論,隨著輿論的起伏,洪敏麟也從起初的被記功變成被記過,因為上位者懷疑其蓄意煽動、破壞政府與山胞之間的感情。他於是轉移了焦點,提到「真正抗日」的領導者莫那魯道遺骸仍放在臺大,應該將其接回故鄉。在洪敏麟的公開呼籲之後,霧社事件餘生者中的菁英亦在報上提出希望取回遺骸的訴求,當時台大人類學系系主任李亦園也寫了封信給校長閻振興,盼能夠將「抗日烈士」莫那魯道的遺骸「歸葬於其故鄉」。在各方呼籲下,省主席謝東閔同意讓莫那魯道遺骸歸葬,然而歸葬的地點也歷經了一番討論與折衝。同年 10月9日民政廳專案小組召開了一次相關會議,會前即已先行派員赴霧社勘查,屬意將遺骸葬在霧社紀念碑上方中央,雖然莫那魯道家屬早已明確提出訴願,堅持遺骸應安葬在清流部落,但與會多數人員仍認為應該將遺骸安葬在霧社,故在此會中決議派員會同地方人士對於家屬進行勸導與疏通。

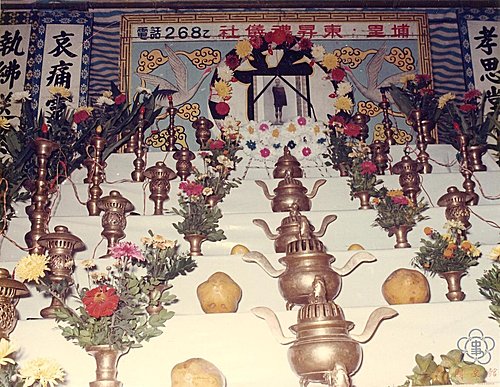

如同吳俊瑩在其文中所言:「從會議記錄我們看不到有任何莫那魯道家屬受邀與會,能有任何表示意見的機會,如同日本時代,遺骸被國家主觀認為是屬於它的。」因此,家屬雖然親至台大迎回了莫那魯道的遺駭,但卻只是將其從學術研究的象牙塔轉移到政治的殿堂,用整套漢人習俗(靈車、靈堂、花圈、輓聯、遺像、哀樂、扶棺)安葬,並尊奉為中華民國的抗日烈士,之後每年的霧社事件紀念日,由縣府官員為主祭,以漢人獻花、獻果、獻爵的儀式進行祭拜(參芭樂文<誰的民族英雄>)。無論實質上和精神意義上,莫那魯道對於家屬而言,仍舊沒有真正地回到他們的身邊。

上述這段曲折的歷史讓我想起人類學家Janet Hoskins 所寫的一篇文章 “The Headhunter as Hero: Local Traditions and Their Reinterpretation in National History”,文裡敘述印尼Sumba島上Bongu村落裡一位有著獵頭盛名的戰士Wona Kaka,1911年他在當時殖民政府任命的Kodi群領袖力邀下,率領這個族群各村落的戰士,襲擊荷蘭軍隊為先前被荷軍所殺的族人復仇,最後失敗被放逐至爪哇,從此下落不明。印尼獨立之後,地方上的Kodi族群菁英把Wona Kaka納入印尼的官方歷史當中,尊崇其為反抗殖民統治的國族英雄,當地的中學也以其命名。然而對於菁英們積極將Wona Kaka塞進印尼國族歷史框架的努力,Wona Kaka的家屬卻覺得此舉讓這位重要的先人更加遠離了他們,因此試圖以傳統的宗教儀式,將Wona Kaka流浪在爪哇的靈魂喚回。

雖然細節不盡相同,但這兩個民族誌個案還是有著相當明顯的基調。一個地方的英雄被剝離原來的脈絡,重新放置在國族國家的框架和語言之中,賦予時空錯置的尊榮地位。然而對於當事者的家屬而言,卻只是希望以更正確且實質的方式,將他們的祖先帶回身邊,這其中除了是試圖更正外人加諸於其祖先之上的諸多錯誤詮釋之外,同時也是反抗外來宰制的一種象徵性的主體展現。

片中有關莫那魯道遷葬事宜的描述,除了家屬與學者的訪談,以及一些珍貴的舊新聞之外,還有一則當年的相關新聞影片:

孔曰成仁,孟曰取義,唯其義盡,所以仁至。霧社抗日烈士莫那道真可當之無愧。四十三年前,震驚中外的霧社事件就是由莫那道烈士策劃領導的。日本人憎恨莫那道,把他的遺骸送交帝國大學,也就是現在的台灣大學做為標本。莫那道烈士的葬禮由謝主席主持,謝主席還慰問了烈士遺族,要他們繼承先人的光榮傳統,愛民族愛國家。莫那道烈士的墓園建在霧社山胞抗日紀念碑中央上方,林木參天、青山環抱,足以安慰烈士在天之靈,長年累月,供人憑弔。

在電影院中聽到非常字正腔圓,口吻、聲調如同二、三十年前國慶司儀般的旁白,一而再、再而三地說出非常刺耳的「莫那道」三個字時,我以為只是愚蠢的口誤,但後來閱讀了國史館研究人員吳俊瑩所寫的<莫那魯道遺骸歸葬霧社始末>一文才知道,這其中又是一段充滿意識型態國家暴力的曲折:

「莫那魯道」在歸葬過程間,差一點被省府改名為「莫那道」,所幸未果。正當上述移葬工作正如火如荼進行時,臺灣省文獻委員會秘書突去電民政廳,表示該會過去編纂書籍皆使用「莫那道」,忠烈祠牌位和家中遺像亦均為「莫那道」,不是「莫那魯道」,據此10月23日謝東閔一度核定省文獻會所使用的「莫那道」。但遺族家屬張信介、劉忠仁則透過南投縣政府向民政廳陳請改正,謝東閔指示民政廳研究辦理。(參考出處)

為此,1973年12月1日民政廳特地召開「商討霧社事件中抗日烈士莫那道姓名問題」座談會,會中省文獻會代表王詩琅仍舊認為「以拉丁文譯為『莫那道』並無不當」,幾年來都是如此,仍應沿用省主席核定之「莫那道」,所幸有其他與會人士,包含人類學家李亦園與宋文薰在內,認知到原住民(泰雅族)乃父子連名,無分姓與名,故應尊重當地意見。12月18日謝東閔重新核定將「莫那道」更改為「莫那魯道」,同時去函國防部更改忠烈祠牌位上的名字,此事方才塵埃落定。

上星期六早上,我坐在西門町的真善美戲院中觀看《餘生》,環顧整場不到二十位的觀眾,想起三年前《賽德克‧巴萊》一片引發的空前盛況,心中不免有許多的感慨。魏德聖導演對於霧社事件這個題材長期的投入與付出以及個人的魅力光環,讓許許多多的觀眾得以認識霧社事件與賽德克;然而,也因為魏導如此巨大的光環,某個程度讓一些不同的聲音自願或不自願地在公領域降聲或噤聲,以致無法讓不同觀點做更深入的對話與討論。我相信後者絕非魏導的本意,也非其所樂見,否則他又何需如此大力地鼓勵與支持《真相‧巴萊》與《餘生》的出版,這三個不同的媒介(電影、書與紀錄片)加總起來,應該才能拼出魏導心目中更完整的霧社事件圖像。

因此,趁著《餘生》還沒下片,趕緊到戲院觀賞。然後,歡迎在部落格留下你的觀後感或意見,無論同與不同。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

邱韻芳 餘生:賽德克巴萊之後 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6194 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

因為人在國外留學,沒能有機會在臺灣看這部紀錄片。其實紀錄片在今年九月有在日本東京的某家小劇場上映,可惜因為我在京都,也是錯過。

看到老師您這篇文章時,最感傷痛的就是這首滄桑的遷徙之路。我記得當時努力聽著老先生的日語,聽到他唱到川中島時,自己不禁淚流滿面。當時因為有些日語聽不清楚,我將這影片傳給我日本好友,我仍記得2009年和他一起從埔里經霧社上翠峰,中途即有經過莫那魯道的墓園,而後他回日本,我也接而赴日留學,今年他再回臺灣工作,看了我有送賽德克巴萊的日文版DVD,他自己拿著當時日治時期的地圖重回霧社,甚至沿臺14線去確認部落位置,以及上到春陽部落旁邊的花岡山(花岡一郎和二郎自決之地)。因此,他在聽這段遷徙之路時,跟我說到,老者不唱「荷戈」這字,是唱成Gungu,即是荷戈社的賽得克語名

這兩天有幾位朋友都和我說很喜歡遷徙之歌那一段。一位泰雅族的學生告訴我,瑞岩和萬大遷徙時也都有類似的歌,同樣是日本曲調,他認為可能是日本人特意編的,但用意為何呢?

感覺是個有意思可以深入探討的題目。

發表新回應