語言、暴力、救贖與罌粟之海(下)

狄蒂:檔案中的幽魂

誰的魔幻與寫實?

在2008年十一月一份紐約時報週日書評中,日後依據其曾(外)祖母的經驗寫出Coolie Woman: The Odyssey of Indenture的作家Gaiutra Bahadur評道:狄蒂的生平描述,雖然詩意,卻不寫實。狄蒂的原型,來自語言學家George Grierson爵士於1883年調查印度契約工(indentured servants, 或名「苦力」 coolies)雇用實況的日記。Grierson在日記中提到:某日,他在恆河畔遇到一位女性苦力與她的父親。但是這位父親「否認自己有這樣一個親戚,或許是她犯了什麼錯,父親與她斷絕關係。」因此,這位女性在歷史檔案中的蹤跡只餘下:「一個名字,一個號碼,以及離開的年份」(註一)。葛旭在檔案中發現了她──像是Spivak寫的subaltern,無法被聽聞,無法被閱讀,無法為自己發聲──葛旭決定為她發聲。雖然發的是一個理想化的詩人、革命家與母親的聲音。

《罌粟海》以狄蒂幻視的高桅帆船為始,在罌粟田盡頭的恆河河岸(多麼像瘂弦的詩:「觀音在觀音山上,罌粟在罌粟花田裡」),狄蒂與女兒面向聖城瓦拉納西,潑水致敬。彼時,她剛拾完一大簍罌粟花瓣,烤完即將置於鴉片陶罐裡作為襯墊的罌粟花餅,在自己與女兒的髮上抹了罌粟籽油,穿過罌粟田,走向恆河的沙岸。在加齊普爾(Ghazipur)鴉片廠外,恆河的河階碼頭畔,一艘幽靈船突然出現在她眼前,「像隻大鳥,船帆是它的翅膀,還有長長的尖嘴」(頁18)。彼時正是1838年三月第二週,朱鷺號在孟加拉灣恆河出海口外的薩格島下錨,等待領航員帶領它進入加爾各答。「後來,凡是把朱鷺號當祖先的那群人都同意,是恆河賦予狄蒂這樣的靈視能力。朱鷺號的影像在船身觸及聖河之水時,像一道電波逆流上傳。」(頁19)

(https://www.britannica.com)

狄蒂的靈視,迥異於拉丁美洲式的魔幻。相較於印度教毗濕奴派虔信徒諾伯開新大叔在航行過程中受到靈性伴侶的天啟而逐漸變性,究竟何者比較寫實?身為不諳印度教傳統的東亞讀者,我相信,深深受拉丁美洲魔幻寫實風格薰陶的西方讀者肯定傾向前者,但我卻傾向於後者。

Bahadur犀利地評論:Deeti的生平太像寶萊塢電影劇本。彼時彼處,確實有許多高階種性寡婦逃離印度成為苦力勞工,但是並沒有一個深棕肌膚的賤民猛男來從殉葬火堆上把她們劫走,那些寡婦苦力「就是單純地離開了」。諸多關於狄蒂的詩意細節,如小說一開卷狄蒂的幻視(並且神奇地預知自己的命運即將與這艘前所未見的船隻相繫),以及小說即將結束時,狄蒂拈著罌粟子的詠嘆, Bahadur寫道:這樣的的詩意,「很美,但並不真實。看起來Ghosh仍然在檔案中追尋狄蒂的幽魂。」(註二)

在此附上那段令另一位小說作家坐立難安的詩意情節。

沙柳把另一個小包塞進狄蒂手裡。這個,她壓低聲音:這是超乎想像的財富;要當作自己的生命一樣保護它──裡面是最上等的瓦拉納西罌粟的種子。

狄蒂把手指伸進布包,用指尖搓揉那微塵般的小種子。熟悉的顆粒觸感把她帶回加齊普爾;突然間她好像置身自己的院子裡,把凱普翠帶在身旁,正用一把罌粟子作罌粟子醬燉馬鈴薯。她這一生把那麼多時間投注在這些種子上,怎麼沒有一點先見之明,帶上一些同行──即使不為什麼,至少也當個紀念品?

狄蒂把手伸向沙柳,好像要把布包還給她,但那助產士把布包推回給她。送給你;拿去,留著。這個,大麻和曼陀羅,讓它們發揮最大的用處,不要讓別人知道。不要讓別人看見這些種子。它們可以保存很多年。把它們藏起來,直到你可以利用它們;它們比任何寶藏都更有價值。(下略)

後來,狄蒂把沙柳沒吃完的食物端回主甲板,她看到卡魯瓦蹲在救生艇吊架下,就過去坐在他身旁。她聽著船帆咿呀呻吟,發現有顆種子嵌在大拇指甲縫裡。就那麼一顆罌粟子,她把它剔出來,夾在指尖搓揉,然後抬眼越過緊繃的船帆,眺望星羅棋布的天空。在其他夜哩,她都會在天空中搜尋她一直以為能決定自己命運的那顆星(註三)──但今晚她的眼睛卻落在大拇指和食指捏著的那粒小圓球上。她以前所未有的眼光看著那粒種子,好像不曾看過似的,忽然覺悟到,主宰她命運的不是天上星斗,而是這顆渺小的圓球──慷慨卻又吞噬一切,慈悲卻又帶來毀滅、生養萬物卻又錙銖必較。這才是她命運的主宰,她的土星。

卡魯瓦問她在看什麼,她將手指舉到他唇邊,把那顆種子送進他嘴裡。

來,她說:嘗嘗看。這是使我們離開家鄉,把我們放上這艘船的那顆星。這是掌管我們命運的星。(頁418-419)

階序的明與暗

英語教授Omendra Kumar Singh的批評不像Bahadur那樣直接,卻更棉裡藏針。他表示:狄蒂的角色特性完全符合理想的上層種姓特質──敏感、睿智、勇於反抗、善於調停紛爭、善於組織活動、具領導能力、值得信任(豈不更像工會運動的領導人?)。相形之下,狄蒂的先生與保護者卡魯瓦被呈現為有力、強壯、沉默、簡單、衝動,其形象原始,一如狄蒂的對反與「他者」。卡魯瓦「長了身體但不長心,思路遲鈍、單純、容易相信別人」(頁58)。他(如同動物一般)本能地察覺到危險之所在,將狄蒂從殉葬火堆上劫走,也憑藉著本能使自己得以從朱鷺號的鞭刑架上逃脫。在首部曲末尾,卡魯瓦與水手長阿里、尼珥等人搭著劫來的救生艇逃走,依據Singh,「象徵著上層種姓的他者在農場殖民地的消失。」(註四)

Singh的「棉裡針」在於:若從Spivak的底層研究宣言來看,葛旭此種「為無權勢者發聲」的高貴動機,終將淹沒於重述高階種性高貴特質的無限迴圈。葛旭可能從Grierson爵士的日記中還原、重建出一位具備高貴特質的女性契約勞工,她們「只是單純地離開」,連影子都沒留下。但是葛旭還原的卻是一位高階種性,一位工會領袖,一位十九世紀印度內陸鴉片工業導遊,一位慈愛的母親,一位具有幻視與素描能力,能將異端容受進自己的私人神龕並隨身攜帶的博杰普爾語詩人。

狄蒂太像一個優秀的樣板女主角。脫胎於女性契約工,典型的subaltern of subaltern,葛旭賦予她象徵的重任──雖然她所象徵的多重意義並非沒有矛盾。身為種植鴉片的農婦,她帶我們目睹了鴉片工廠內的駭人生產線(註五)、罌粟生產對動植物相與農民生計造成的重大影響,以及罌粟潮造成的大批工人盲流。她帶領我們吟誦博杰普爾語歌謠。她象徵著階序的月之明面。她象徵著階序制度中光明的那一部分──虔誠、慈愛、信心、連結、團結、中介、調節──但是,明眼人很快地就意識到了矛盾之處:連結、團結、中介,豈不正與(Dumontian)階序的隔離原則相違背嗎?

(http://www.striking-women.org)

與時間並列的空間

我想談談Chambers 所指出的,葛旭小說之中對於空間的重視。她引用Chaundhuri 1978一篇文章,點出葛旭小說對於印度洋歷史地理學的貢獻。Chambers指出:1970年代中期以來,「西方」的歷史書寫開始注意到僅關注時間向度而忽略空間向度的重大問題。Chaundhuri轉引傅柯的話:「空間被視為是死的、固定的、非辯證的(undialectical)、不動的。相形之下,時間豐富、多產、有生命力以及富有辯證性。」(註六)。在《罌粟海》之中,對於朱鷺號的空間配置,以及加齊普爾的中央鴉片廠的內部空間,有著鉅細靡遺的描繪。或許這也是這部小說儘管屬於現代主義傳統,敘事卻紛雜歧出的原因之一──閱讀時無可避免地處於線性敘事之流中的讀者,必須佇足端詳著凝結了諸多歷史的空間。有的論者提到,這些空間描述,也障礙了閱讀的流暢度。

但,也不要忘記我們在讀的是以海洋為背景的大河小說。大河小說怎麼可能沒有支流、漩渦、深潭、瀑布與淺灘?

先前已敘述過中央鴉片廠的空間。朱鷺號的內部空間,則歡迎讀者自行參訪。在這裡,我只藉由原本在內河上擺渡的船工喬都之眼,摘錄一段朱鷺號的夾層艙。喬都那「幾根用麻繩捆起的挖空樹幹」綁成的小舟被朱鷺號撞碎,千鈞一髮之際被拉到船上,並因緣際會地留在遠洋帆船上擔任船工。驚魂甫定之時,阿里水手長令他暫時待在夾層艙等候發落。喬都驚訝的眼睛裡,映出了朱鷺號在大西洋上的前世,作為blackbirder(運奴船)的遺跡。

他站在夾層艙入口,剛踩上梯子,就聞到一股噁心怪味從下方黑影中湧上來。那是種刺鼻而讓人不舒服的味道,熟悉卻又分辨不出是什麼,一路向下,氣味愈發濃烈,走到梯子底,他四下張望,看到這是淺淺的空間,空無一物,沒有燈,只有艙口射進一條光柱。雖然夾層艙的寬度與船身相同,卻有種封閉狹隘的感覺--一部份固然要怪天花板只有一人高,但他被木柱隔成許多牛欄似的開放式小間也是原因之一。喬都等眼睛適應昏暗的光線後,小心翼翼走進一個圍欄,沒想到腳趾頭立刻踢到沉重的鐵鍊。他跪在地上,發現圍欄裡有好幾條這樣的鐵鍊,一頭釘在對面的樑柱上,另一頭有類似手鐲的扣環,還附有鎖孔。這鐵鍊的份量讓喬都不由得好奇,它是用來鎖甚麼樣的動物。他猜測這一區可能是用來載牲口──但貨艙裡瀰漫的臭味卻不像牛、馬、羊;倒比較像人類的氣味,摻雜了汗、尿、糞便和嘔吐物;這些味道滲入木材深處,永遠不散。他拿起一條鐵鍊,仔細觀察那類似手鐲的扣環,更確定那是用在人類的手腕或腳踝上。他的手在地板上摸索一番,發現木板上有平滑的壓痕,那形狀和大小也必定是人的身體長時間壓出來的。所有壓痕都非常接近,可見有很多人密集挨擠在一起,就像商店櫃檯上的商品一樣。什麼樣的船會配備這樣的裝置,用這種方式把人當貨物運送?水手長又為什麼叫他到這麼一個別人看不見的地方來等?喬都突然想起河上流傳的很多故事,說什麼突擊海濱村落,綁架全村居民的魔鬼船--然後受害者被活生生吃掉,謠言是這麼說的。無以名狀的恐懼像惡鬼入侵,湧上心頭;他躲進一個角落,坐在那兒發抖,逐漸陷入半昏迷的休克狀態。(頁136-137)

(https://arts.leeds.ac.uk)

狄蒂的神龕

在諸多空間之中,值得一提的是狄蒂的神龕(註七),最初位於加齊普爾家中。「房間很暗,被煙燻黑的牆壁散發濃郁的香油與檀香味」。供奉著濕婆、象頭神、難近母、黑天,以及狄蒂的家族紀念品──「已故父親的木屐、母親留給她的一條菩提子項鍊、從火葬堆上拓下的祖父母褪色腳印」,狄蒂畫在罌粟花瓣圓盤與芒果葉上的炭筆素描人像,以及朱鷺號。

一進神堂,狄蒂就拿起一張綠色芒果葉,用手指沾起鮮紅的硃砂顏料開始作畫,兩、三筆就畫出一道長長的弧形就畫出一道長長的弧形,上方懸著兩個翅膀四的三角形,一端有個彎曲的喙,很像一隻飛翔的鳥,但凱普翠一眼就認出那是一艘揚帆的雙桅帆船。她很訝異母親居然把它畫得像個活生生的東西。

她問:你要把它掛在神堂裡嗎?(註八)

要。狄蒂答道。

孩子不明白為什麼一艘船能在家族聖殿中佔有一席之地。她問:為什麼?

我不知道。狄蒂說道,對如此篤定的直覺也很困惑:我只知道它一定要掛在這兒,而且不只那艘船,還有船上的許多人,他們也一定要掛在我們神堂的牆上。

但他們是什麼人呢?困惑的孩子說。

狄蒂告訴她:我還不知道。等看到他們,我就知道了。(頁17-18)

等到狄蒂從殉葬火堆上拋棄一切,沿恆河而下,流亡到朱鷺號的二層船艙中,她將女兒凱普翠的臉龐以髮際的硃砂畫在樑柱上。又畫了第二尊聖像:

風靜了下來,海面上不見一絲白色波紋,午後的陽光熱辣辣地灑下,水面黝黑靜止,像一片籠罩在無底深淵上的陰影。她跟周遭的人一樣,茫然看著前方。根本不可能把它當作水──水豈不都一定要有界限,有邊,有岸,賦予形狀,將它固定在一個地方嗎?這海卻是穹蒼,像夜空,托著這艘船,好像它是一顆星。狄蒂回到自己的墊子上,情不自禁舉起手,畫出她在好幾個月以前畫給凱普翠看的那個形象──一艘有翅膀的船在水上飛。於是朱鷺號就成為狄蒂的海上祭壇供奉的第二尊神像。(頁367)

有論者指出,書末附錄(令翻譯者困擾不已的)〈朱鷺號字詞選註〉(The Ibis Chrestomathy),與狄蒂的神龕同樣重要。睽諸狄蒂手繪的神龕(註九),其隱含的時間性,以及〈字詞選註〉中所隱含的牛津英文之神聖性,又是後殖民分析的絕佳素材。

契約工

在Luo的書評當中,可以看出:Ghosh的作品作為後殖民政治寓言,充滿了與現實互文的強烈性格。除了前述當代石油很類似於十九世紀的罌粟(但石油本身沒有幻覺性──石油所驅動的電影工業倒是很有幻覺性)之外,契約工(indentured labor, 博杰普爾語稱為girmitiya),也就是今日的國際移工。

印度傳統中,「楞伽」被視為惡魔遍布的荒夷之島。佛教的《楞伽經》產生於這樣的一個背景──即將前往一處天盡海飛的化外之地,夜叉羅剎盤據的海島。遠行者如同失去一切,被剝奪種姓、身分、家庭、財產。契約工就是在這樣的文化背景下,宛如鬼魂一般地登場。

路上擠滿了人,總共有一百多個,被一群拿棍棒的警衛圍住,正疲倦地走向河邊。他們頭上和肩上扛著行李,銅鍋掛在手臂上。看得出已走了很長的路,因為他們的腰布、丁字褲和背心都沾滿塵土。本地人對這群人既憐憫又害怕;有些旁觀者咋舌表示同情,但也有幾個頑童和老婦人對他們扔石頭,好像要用這種舉動阻止厄運擴散。行進隊伍雖然疲憊,但受到這種苛刻對待,卻很奇怪地不肯屈服,有人破口大罵,還有人撿起石頭向旁觀者還擊。這種囂張作風與他們顯而易見的困窘,同樣令人不解。(頁72)

卡魯瓦鼓起勇氣問:大人,那邊趕路的是什麼人?

他們是契約工,拉姆沙朗大人說道,一聽到這字眼,狄蒂不由得驚呼一聲--因為她忽然明白了。這謠言在加齊普爾周邊的村莊已經流傳了好幾年,雖然她沒見過契約工,卻聽人談起過。他們得到這稱呼是因為他們把名字登記在「契約」--書面的協議--上換取金錢。他們賣身的價金會交給家人,人則被帶走,永不再見。就此消失,就像被陰曹地府吞了下去。

他們要去哪裡,大人?卡魯瓦壓低聲音問,彷彿談論的是會走動的死屍。

他們坐船去巴特那,然後到加爾各答,一旁的警衛說:然後從那兒坐船去個叫麻里西的地方。

狄蒂再也按捺不住加入交談的慾望,躲在沙麗的蓋頭後後問道:麻里西在哪裡?離德里近嗎?

拉姆沙朗大人呵呵大笑。才不是,他輕蔑地說,那是海中的島──就像楞伽山,不過遠得多了。

提到楞伽山,狄蒂立刻聯想到拉伐納和他的魔鬼大軍,不由得瑟縮一下。這群人知道前方是什麼,雙腳竟不會發軟嗎?她試著想像與他們易位而處是什麼感覺;知道自己永遠被社會擯斥、再也不能回父親的房子、再也不能擁抱母親、再也不能跟兄弟姊妹一塊兒吃飯、再也沾不到洗清一切汙穢的恆河水。而且還知道有生之年都得在一座惡魔肆虐的野蠻小島上討生活?(頁74)

在階序(陸地)體系中失去一切的恐懼──失去身分、財產、家人、社會關係──落實在運奴船朱鷺號上。朱鷺號是監獄,卻也是孕育新關係的子宮。

海上的牢籠、家與子宮

它祕密的真相其實是一艘轉變之舟,穿過幻影之霧,駛向捉摸不定、遙不可及的真理之陸。(頁392)

朱鷺號是勞動條件奇差無比(以至於招募不到歐美船工)的運奴船,船上還血跡斑斑地刻畫著運送奴隸的痕跡。但是,感謝我們的小說家。葛旭沒有那麼悲觀。儘管是由一群罪犯、船工、可疑的官大爺、由於掌握權勢而生成的虐待狂、逃亡者、海盜、前黑奴之子(現為自由民)組成,朱鷺號本身蘊含著希望。這希望不是如英雄史詩神話一樣只屬於一位領袖,而是由無權勢者共同編織。在這群畸零人之間,差異是巨大的本體,但在差異之上卻生長出稀有的同情──手足之情(落難王公尼珥與獄友鴉片癮者阿發)、親情(如阿里水手長對二副賽克利的愛)、宗教熱忱(如諾柏開新大叔之於尼珥,以及之於二副賽克利)。Luo的評論是:「在小說中,我們讀到許多不尋常的連結方式:不同的階級(尼珥與帕里莫)、種族(喬都與寶麗特)、宗教(喬都與穆妮亞)、種姓(狄蒂與卡魯瓦)」(註十)這些不尋常的連結,如同獄卒對無法忍受將必須與骯髒不堪的鴉片煙癮者阿發共處一室的尼珥所說的:

聽著--如果你以為躲得開這個人,你就錯了。從現在開始,你永遠躲不掉這個阿發。他很快就要跟你坐同一艘船,你要跟他一起旅行,橫渡黑水去到你們的監獄。他是你唯一的一切,你的階級,你的家人,你的朋友;無論兄弟、妻子、兒子,都不可能像他跟你那麼親密。你唯有盡可能跟他相處。他是你的前途,你的命運。照照鏡子你就知道:你擺脫不掉寫在額頭上的東西。(頁297)

小說第三部分〈海洋〉一開卷,契約工們即將拔營離開。航程充滿恐懼與未知。狄蒂在船上初見寶麗。狄蒂好奇地問:

但你不怕失去階級嗎?她說:妳不怕越過黑水,而且跟這麼多三教九流的人坐一條船?

一點也不怕,女孩的語氣十分篤定,不摻一點雜質。沒有人會在朝聖的船上失去階級,而且大家都平等;就像坐船去埔里的賈格納斯神廟。從現在開始,直到永遠,我們都是同舟共渡的手足──船兄船弟與船姊船妹──彼此之間沒有差別。(頁332)

狄蒂感動莫名。此時,朱鷺號從讀者的視野中再度出現。

船果真在那兒,一段距離外,出現了兩根桅杆和形似巨大鳥喙的船首斜桅。狄蒂終於領悟,那天她在恆河中沐浴時,眼前為何會出現這艘船的形象:原來這段期間,她的新自我和新生活,一直在這個生物的腹中孕育,這艘船身兼她新家族的父親和母親,這個木胎木骨,龐然大物的養父兼養母,將會被未來的無數朝代奉為始祖:她找到了,朱鷺號。(頁333)

這部小說中的諸多人物,都將陸續進入狄蒂的神龕。葛旭在小說各處穿插了他們的未來──以什麼樣的形象被狄蒂(及其後代)所奉祀。甚至,賤民卡魯瓦,他登船時的化名,日後成為王朝傳奇的起源。

「麥德.柯弗。」

狄蒂站在丈夫身旁,聽他低聲複誦這名字,不太像自己的名字,好像屬於別人,跟他全然不同的一個人。接著他再重複一遍,聲調便多了幾分自信,等複誦第三遍時,它聽起來就不像陌生的新名字:而像他的皮膚、眼睛、頭髮一樣,成為他的一部分──麥德.柯弗。

後來,以他後裔自居的那個王朝,編了很多與開山始祖的姓氏有關,並說明為何他的子孫有那麼多人名叫「麥德」的故事。雖然很多人為自己選了新的階級出身,捏造了輝煌而奇特的家譜,但總還有幾個人堅守真相:亦即這神聖的名字乃是一個苦悶經紀的口誤,加上一個來自半個地球外、聽音辨字多有舛誤的英國領航員製造的結果。(頁266-267)

在小說的星圖中

人類的歷史與小說的歷史是不同的事。如果前者不屬於人,如果說它作為人在其中無任何把握的外在力量而君臨於人,小說的(繪畫的、音樂的)歷史則產生於人的自由,產生於他的完全個人的創造,和他的選擇。一種藝術的歷史之意義與歷史的意義是對立的。一種藝術的歷史,通過其自身的特點,是人對於無個性的人類的歷史所作的報復。(米蘭昆德拉《被背叛的遺囑》,頁16)

2017年四月下旬,葛旭曾到維吉尼亞大學短期訪問。在人類系的一場座談中,葛旭說:所謂「底層歷史」(history from below )的觀念,不適用於他的作品,他的作品是由角色所驅動的(註十一)。但是,儘管不同論者分別指認出《罌粟海》這部小說的近親有狄更斯(註十二)、梅爾威爾《白鯨記》、Walter Scott的歷史小說(註十三),甚至還有論者以米蘭昆德拉的現代主義小說系譜概念認為葛旭屬於歐洲傳統(註十四)。但是這部小說令人印象最深刻之處,在格局,在企圖,在背景,在語言,唯不在於人物的心理刻畫──事實上,在幾位重要主角當中,除了落難王公尼珥引發讀者的深刻同情,其餘人物都太像電影角色了。除了受過良好英語、印度語與波斯語教育的尼珥,許多角色的語言,不像是他們的階級與出身可以具備的。二副賽克利,白人主子與二分之一黑奴之子,「必要的時候」談吐可以像是個律師。語言是人們的衣裝與居所,信哉斯言!要能精細地分辨這些人如何穿戴著不同的語言外衣,必須藉由對照原文才能更深知一二。

敘事角度

在一篇人類學訪談〈人類學與小說:專訪Amitav Ghosh〉裡,訪問者詢問:相較於葛旭第一部小說In An Antique Land(在其中敘事者也是小說角色一員),葛旭其他更為小說化(”novelistic”)的作品,幾乎都是全知敘事者觀點。這令當前的人類學讀者不太自在,尤其是就民族誌書寫而言──「因為我們無法『進入』他人的心靈世界」。訪談者問:小說手法或可以如此安排,但全知敘事觀點幾乎是當前民族誌寫作的忌諱。「這本身就帶來相當棘手的問題──由於不同角色各自殊異的文化敏感性,對於同一特定的手勢或示意動作,情緒,品味,往往有著極其不同的經驗。」(註十五)

葛旭回答:不只是人類學家,許多年輕的小說作者幾乎從不使用全知敘事觀點,寧願採取第一人稱敘事。但他認為,書寫者迴避「進入他者之心」的心態,只是出自各種各樣認同問題的文化與政治焦慮產物。對他而言,文學想像取決於願意以其他人的觀點看世界(註十六)。

或許葛旭所借鏡的十九世紀小說傳統,不受到後現代主義以及人類學writing culture(s)浪潮的染污。(試想:狄更斯會被全知敘述角度的問題所困擾嗎?)但二十世紀末與二十一世紀初的讀者會因此而不安。讀者的不安,並不只是來自writing culture(s) 的書寫者權威與再現政治問題,而是,純粹就讀者而言,《罌粟海》某些對話與聯想實在是過於詩意了。如同先前所討論的,我們很難想像一個居住在比哈爾省加齊普爾市郊(距離中央鴉片廠三哩),以種植罌粟維生的拉吉普特(Rajput)高等種姓農婦狄蒂,在相信其星座──土星──限制了她的一生之際,能夠想像罌粟子也是一顆星球,地上之星,而她週邊許多人的命運都圍繞著這微小的罌粟子而轉動。

翻譯的難題

前面提到,主角之一的狄蒂,同時作為母親、英雄與詩人,是個過度理想化的女主角,一個太完美的多重象徵。如Bahadur 所說,「狄蒂的角色弱點可能來自葛旭試圖成為無權勢者的考古學家。這個企圖很高貴,但使得狄蒂成為了一具懸掛歷史的[無血肉]骨架」(註十七)。我想指出另一件小事:瀰漫於印度小說之中的強烈顏色與氣味,在罌粟海當中,被語言所取代了。在《微物之神》中,姑姑寶寶克加瑪得知姪女與帕拉凡(採椰子者)交往,尖叫:「她怎麼受得了那氣味?你們沒有注意到嗎?那些帕拉凡有一種特別的氣味?」(註十八)印度是充斥各種強烈氣味(來自咖哩、茴香、丁香、肉桂、荳蔻、胡椒、薑、洋蔥、孜然、辣椒、蒜、薑黃、阿魏/興渠,更多無以名之的香料,混雜著塵土、汗水與燠熱)、色彩與觸感的陸地。但在這部小說中,氣味、顏色、觸感退位,讓位給汪洋也似的不同語言。

這構成了翻譯者的絕大難題。英語宜於朗誦,有著鏗鏘的韻致。原著小說之中的各種豐沛歧異的語言風格,裝進方塊字中文(普通話、北京話、國語)之中,無可避免地被抹去了原本巨大的差異。以不同字體標明不同語言,或者在標點符號上費盡心思,或許可以補救些許。但是讀者很難明白置身於嘈切錯雜的音聲海之中是什麼樣的感覺。這也是說書人推薦有能力的讀者趁假期閱讀《罌粟海》原文小說的原因──張定綺的譯筆誠然非常流暢,但由於語言是小說的主角,而多語現實是小說的背景,只有在閱讀原文之時,才能體會到「罌粟之海,也是語言之海」。

在2017年四月下旬,維吉尼亞大學人類學系的座談之中,葛旭曾經提到:任何想要書寫印度的作者,都必須面對該社會的多語現實。這是葛旭每一部作品都致力處理的問題。在朱鷺號三部曲之中,甚至使用不同的風格的亞洲英語。葛旭還提及:美國作家非常難以處理多語的現實。我想:其實中文世界也是。

暫結語:以颶風開始,以大火結束

《罌粟海》不是一部容易讀的小說。不易其實是在於讀者的憊懶──當前的閱聽眾(如我)已然失去了閱讀長篇小說的耐性。雖然〈紐約觀察家週報〉(The New York Observer)聲明:這部小說更近似喬治盧卡斯的史詩電影,而非現代小說,而閱讀小說的強烈視覺(可譯)與聽覺(難譯)經驗,的確也讓閱讀小說的經驗更接近於觀賞紙上電影。但我依然得承認:我沒有閱讀大河小說的習慣,也還沒讀原文,對於小說中的精微之處,尚難掌握。

但是,《罌粟海》是一部寓意深厚的小說。我願意將這三部曲大作推薦給人類學讀者。撇開現實與虛構的層次不談,好的小說可觸及的深度與高度,民族誌往往不能望其項背。有時我會臆想:大一人類學導論,如果讓學生在《南海舡人》與喬伊斯《尤利西斯》之間像抓周一樣地擇一寫讀書報告,學生會怎麼選?(這個選擇足以決定學生該念外文系還是人類學系。)年輕學生有可能想寫比較《奧德賽》、《尤利西斯》、《南海舡人》的期末報告甚至學士論文嗎?閱讀寡少的我誠摯地認為《微物之神》是敘述印度階序制度最優秀的小說(之一),有時會狂想(從未上過的)世界民族誌,至少有一半讀本都該是小說,或者小說與民族誌的對讀(註十九)。

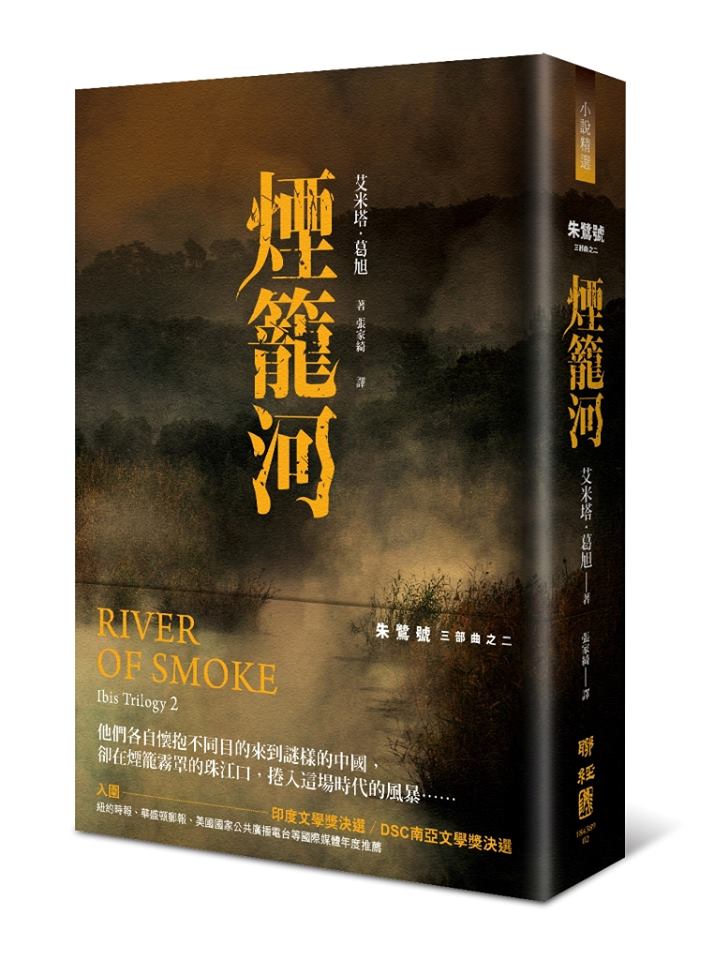

《煙籠河》即將由聯經出版社發行。主角(據說)不再是朱鷺號,而是載運著上千箱鴉片的阿拿西塔號(Anahita),以及尋找珍稀罕見植物的雷德魯斯號(Redruth)。商品(毒品)與知識,殖民主義最強而有力的兩隻手開始航向中國南部。《煙籠河》有著與史詩伊里亞德類似的神諭──「以颶風開始,以大火結束」(註廿)。欣見迥異於史詩小說《奧德賽》、海洋小說《白鯨記》的後殖民大海小說作為一種嶄新文類出現(註廿一),對於《煙籠河》中譯本問世,我誠摯推薦且深切期待著。

全系列完

註一:Bahadur, Gaiutra. "A Passage from India." The New York Times Sunday Book Review. N.p., 28 Nov. 2008. Web.

註二:Bahadur, Gaiutra. "A Passage from India." The New York Times Sunday Book Review. N.p., 28 Nov. 2008. Web.

註三:狄蒂的命盤主星是「經常帶來紛爭、災禍與不和諧」的土星(頁37-38)。

註四:Singh, Omendra Kumar. "Reinventing Caste: Indian Diaspora in Amitav Ghosh’s Sea of Poppies." An International Journal of Asian Literatures, Cultures and Englishes 6.1 (2012): 57.

註五:James Buchan提出,以狄蒂走過工廠帶回鴉片中毒的丈夫的觀點來描述這座大英帝國的寶石,實乃絕妙安排。Buchan, James. "Lascars, Sepoys and Nautch Girls." The Guardian June 7 (2008).

註六:Chambers, Claire. "The Indian Ocean in the fiction of Amitav Ghosh." Wasafiri (2011): 87-91.

註七:狄蒂祭祀的神聖空間,稱為shrine, 有時在指涉加齊普爾老家置於小暗室內的儀式空間時,也稱為puja room(英文版p.8)。中譯均譯為「神堂」,但我認為這與漢族的祭祀空間不同──不必然是如塔廟殿堂一般的建築,而是一方安置於家中吉祥方位的空間,擺置聖物、相片、花朵、供物,是日常祈禱祭祀之處。因此我將之暫譯為「神龕」。

註八:這裡中譯的「神堂」,原文為puja room(英文版頁9)。

註九:書中的主角,都將進入狄蒂的神龕(shrine)。如賽克利(頁20)、尼珥(狄蒂用藍色線條速寫他,一如尼珥這個字,意指穩定的藍色微風。聯經版頁46)。諾伯開新大叔--「唯一以漫畫手法呈現的角色,以一個大馬鈴薯當作頭,上面長出兩片羊齒葉耳朵」(頁129)、喬都(頁64)等等。

註十:Luo, Shao-Pin. "The way of words: Vernacular cosmopolitanism in Amitav Ghosh’s Sea of Poppies." The Journal of Commonwealth Literature 48.3 (2013): 381.

註十一:在速記本上的筆記是:”My works follow the character, who drive the research.”

註十二:Urquhart, James. "Review: Sea of Poppies, By Amitav Ghosh." The Independent, 28 June 2008. Web. Maslin, Janet. "Afloat in a World Made Dizzy by Opium." The New York Times, 5 Nov. 2008. Web.

註十三:Buchan, James. "Lascars, sepoys and nautch girls." The Guardian, 7 June 2008. Web.

註十四:Chandra, Paresh. "A Review of “Sea of Poppies" Radical Notes. N.p., 10 Sept. 2009. Web.

註十五:“Does it present its own thorny set of questions about how various characters with varying cultural sensibilities might differently experience or interpret a particular gesture, emotion, taste?” Stankiewicz, Damien. "Anthropology and Fiction: An Interview with Amitav Ghosh." Cultural Anthropology 27.3 (2012): 535-541.

註十六:Stankiewicz, Damien. "Anthropology and Fiction: An Interview with Amitav Ghosh." Cultural Anthropology 27.3 (2012): 535-541.

註十七:Bahadur, Gaiutra. "A Passage from India." The New York Times Sunday Book Review, 28 Nov. 2008.

註十八:阿蘭達蒂.洛伊(Arundhati Roy)《微物之神》(The God of Small Things)。吳美真(譯)。台北:遠流。頁86。

註十九:這麼一來,學生們可能會大澈大悟,紛紛離開人類學系--又或者,將有人認識到民族誌的優點而繼續留在人類學(而不若葛旭一般轉行),也未可知。

註廿:王冬青。〈穿行于 “烟河” 的迷宫——读印度作家阿米塔夫· 戈什新作《 烟河》〉 。《外国文学动态》。2012。4: 42。伊里亞德的神諭則是:「能夠就是應該,應該就是必然,必然要靠木頭。以蘋果開始,以馬兒結束。」

"Could is should,

Should is would,

Would is wood, of course.

What began with an apple

Must end with a horse."

註廿一:或許葛旭的《朱鷺號》三部曲並非嶄新文類,而是背景為印度洋的大河小說(novel sequence, roman-fleuve)。或許也由於我孤陋寡聞,但是國內外海洋文學作品之中,視野恢弘、敘事角度多重,不僅僅以探險、征服、水上生活、漁人經驗為主題的,並不多見。若讀者有知,敬請不吝賜教。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

bricoleur 語言、暴力、救贖與罌粟之海(下) (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6602 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應