台上、台下 ,新的、舊的

上個月和女兒參加了一個在地國中的畢業公演,表演項目是管樂和打擊樂。這個不算都市又不算鄉下的國中,為了這個公演動員了大批的家長佈置會場,參與演出的畢業生家庭看起來也是全員動員,阿公阿媽、弟弟妹妹,老老少少布滿了觀眾席。我和女兒夾在這歡樂家庭觀眾席,感覺樂趣無窮。我喜歡這種氣氛,老中青三代,扶老攜幼,為了家中的孫輩,全家人穿戴整齊,阿嬤穿上典雅的洋裝,弟妹們也是小淑女小紳士的裝扮,高高興興地來參加一個音樂會。帶著台式家庭的氣氛,搭配著這種西式音樂會的場合,大家行禮如儀 。我們的社會就是這樣在迎接新事務、新體驗。

音樂會前半段的管樂表演結束,聽眾報以熱烈鼓掌之後,接著是打擊樂。這個表演別出心裁地以家庭裡的傢俱、器物當做樂器,以一個戲劇故事串連

這些打擊演出。同學們伴隨著故事和身體感,敲擊著那些傢俱時,台下一位小弟弟跟著打起拍子,身體也跟著躍動起來。這時候旁邊的小弟弟的爸爸拍拍那小弟弟的手,示意他別拍。等到表演結束時,大人們卻又熱烈拍起手來,小弟弟反而沒了興致,一旁看著大人奇怪的舉動。他心裡大概想著,為何剛剛不能拍,現在又拍起來了。這一幕對人類學或社會學者來說應該是有趣極了。台上躍動的身體,家裡尋常可見的器具,哥哥姐姐們在上面敲敲打打起來,難道不是暗示弟妹們大家一來嗎?說真的,我不知道台上的人怎麼想,如果大夥兒動起來,全場進行即興創作,是他們預期的表演效果嗎?又如果非預期,他們可以臨時接納這個改變,讓「表演」皆大歡喜並順利給個句點嗎?或者不需要「句點」…………。這一場的曖昧給足了文化詮釋的空間,拍或不拍?台上能不能接納台下的試探和主客易位?他們暗示了什麼?這個移植自西方的表演場合,給了台上、台下一次文化試探的機會。

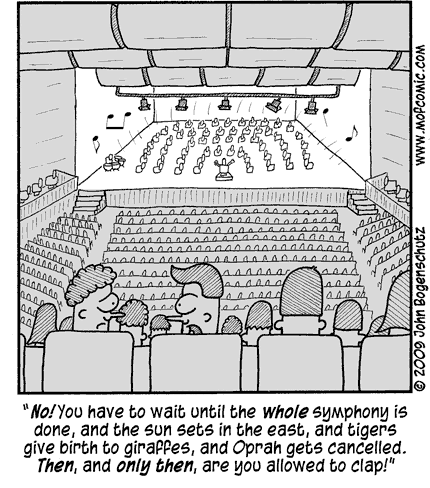

當我初嘗試聽西方的古典音樂會時,被告誡的是樂段之間不要拍手,大概是因為全部的樂段組合起來才是完整的表達。這時候門外漢或初學者入場就要先買節目表,搞清楚樂段和曲目,才不會拍錯手。可是明明演奏者在那一段賣力而激動地演出,琴聲嘎然停止時,真想拍手,讓她或他晾在那裡幾秒,不做任何表達好像有點太ging了。對不起,這是規矩,也暗示了這種音樂會的權力性格,以及台上的是唯一主角,台下的只能是被禁錮的身體,只有 在bravo時,得以暴動一下。但是這個硬規矩有時也會因為一些情境而軟化。去年年底我帶著女兒聆聽了蘇顯達的回台25週年巡迴演出,因為他要演奏我喜歡的台灣音樂家:郭芝苑的作品,還有我也一樣喜歡的巴哈。這位台灣長大的小提琴家,在台上賣力演奏完一個樂段後,聽眾席爆出一陣鼓掌,可是明明只是完成其中一個樂段,我看到這位台灣大師用眼神微微向著他的台灣聽眾點頭示意,表達感謝。 這幕真是有趣極了,拍或不拍? 社會劇充滿著規矩、暗示、命令、體貼或倒轉…………。

最早有系統地處理這些日常生活的社會劇的社會學家,是Goffman,然而另一位G先生Giddens曾經批評他,對於日常生活的劇碼如何和大的結構產生關係,Goffman是沒有興趣的。我認為Goffman的缺失是沒有看到某些暗示和符號,其實連動到一組更完整的劇碼,當我們拍了這個手,做了這個微笑,我們就啟動了一個符號,它將暗示我們完成一個更完整的、社會幅度更巨大的劇碼,除非這個劇碼被另一個劇碼中斷。符號脫離它的整體性便失去它的意義,就像呼朋引伴的旅人,和啟航的船隻,無意回頭,想著遠方的目的,旅隊的集結,以及旅途的路線,催促著我們完成意念中的航行圖。就像那些在兩人關係裡,決意要永恆的就想當個傻子撐下去,那些在記者面前說了一次謊的就等著偽善凹下去。我們心中有著各種劇碼腳本的隱形之網, 層層堆疊,有些薄有些厚,有些吹彈即破,有些固若金湯。沒有人知道誰預先埋下這些腳本的隱形之網,神話?傳說?好萊塢電影?童話故事?鄰人的遭遇?上一代的故事?還是新聞報導?總之人類熱愛戲劇感的程度應該不亞於對理性的熱愛。它讓我們投身其中,照著導演筒走步。就像我在寫這篇芭樂文一樣,我很少預知我能不能完成這篇「最新力著」,一氣呵成寫完再修。我總是有個意念,先起個頭,把第一部分的氣氛定調之後,我才順著它的「戲劇感」把戲排下去。說它是戲劇當然不等同於嘲諷地說「演戲啦」(雖然經常也有這個可能,譬如心中暗藏好幾個腳本,隨時可以抽換劇本的奸詐演員),如果你明瞭Geertz怎麼使用這個perspective的話。

戲劇啟動了我們各種的感知能力,他們互相暗示,把我們的意念、身體編進舞台,照著目前、此時此刻,那個最強勢的導演的暗示,把戲演下去,直到第二個劇碼的出現。或者兩種腳本同時角力,看誰搶到先機。這些戲劇的腳本全都預先鐫刻在我們的內心深處,等著被叫喚出來。不管是真心熱愛公平還是偽善,是人人得以平視,還是乞求關愛的眼神。

如果我們不想停留在 Goffman式的日常微觀劇本,那台灣的政治提供了一個清晰的材料,得以觀察這種腳本(或多重腳本)和暗示的振幅不斷加大的過程。就從阿扁談起吧,1996年阿扁當選台北市長後,著手一連串的「額外演出」。譬如開放市長辦公室讓市民參觀,小學生也可以坐上市長寶座過過市長癮。接著降低民眾洽公單位的櫃檯高度(想想過去的洽公經驗是要踮腳跟才得以和公務人員四目交視),聖誕節時市長扮聖誕老公公開舞等等。這些在當時都算「創舉」,也是民進黨第一次拿下首都市長後的政治劇。當然,也是一種暗示,對於民主的日常暗示─「你,和我一樣高」,中央的舞台被降低了,台上和台下的界線模糊了。阿扁旋風在當時得以席捲全台(從市長到總統),得力於這些政治劇的暗示能力,遠多過於他的政治宣告。而這些暗示的符號,不僅具有推波助瀾,也具有連續編碼的能力。不僅加大社會振幅,也不斷地自動推擠出和聲,像是左右逢源的水道又再闖出眾多支流一般,整個社會從「我,和你一樣高」開始,自動連綴各種符碼。連廟裡的管理委員會也炮聲㝫㝫起來。然而這個民主劇碼的成果,以阿扁致力打造的「我們大家一樣高」的原則起訴了他自己。

接著是阿九的時代,阿九打贏阿扁,開啟了台灣一個新的,應該說是新的加舊的嶄新時代 。在這個時代,很多相反的、新的和舊的符號都會疊在一起,就像達文西的自畫像疊在蒙娜麗莎底下一樣。阿九政府最耀眼的成就是新的民主和舊的威權都疊在一起了,就像烏罐子袋豆油一樣,讓大家看嘸。事實上,阿九的一生也是這種層層疊影的寫照 ,而阿九的言行自然也是疊影幢幢。如果說魔鬼是藏在細節裡的話,那麼阿九真正的腳本可能藏在層層疊影中最精粹的暗示裡。

翻開阿九當了總統後的公開談話,從來不缺民主法治。然而三不五時(撐不到幾個月)就會有三、五事件,像阿九無意露出的口風一樣,將阿九的另一個腳本表露無遺。因此自從阿九當上總統後,全國人民就自動升級成為台版羅柏蘭登,隨著他留下的蛛絲馬跡,在我們的意識和下意識裡不斷地進行解碼。其中最需要這項技能的大概是公務人員。過去在威權政府工作,需要的是奴性(請不要誤會,我有任何歧視,相反地,我認為那也是人類眾多的腳本和能力之一),在阿扁政府工作需要的是韌性,因為當初這個新的執行長上台基本上就是來電公務員的。在阿九政府工作,可就不是一般功夫了, 需要的是讀心術和解碼術,台上、台下?拍手或不拍手?微笑還是點頭?這些都要讀得出明示和暗示。因為阿九不是拿來看的(這點我和大部分的女性選民不同調),阿九是拿來猜的。

中國的陳雲林來台期間, 如果你手拿國旗在馬路上晃,那麼就有骨折或斷手指的危險(手法是舊的,但是對國旗的恐懼是新的),但是不要多久,阿九競選連任時,他的競選團隊卻熱中於舉辦大型的國旗趴(「趴」是新的,國旗是舊的)。阿九一有機會就會喃喃頌讚起中華文化(舊的),可是到了災區一被災民嗆,Cynical卻脫口而出成了他的母語(新的)。阿九不久前明明簽了人權公約(新的願景),可是有個導演只不過在總統府前躺個30秒,卻立刻被查稅加約談,就像美酒加咖啡一樣難吞(舊的恐懼)(按照解碼術,約談是明示,而查稅可就是暗示了)。就職演說才說環境保護多重要(新的),核二立刻成為全國的隱憂(舊的 )。每年都再三地,為過去的二二八和白色恐怖道歉(新的),最近卻有他的同黨國會議員一個不爽就向學術單位嗆聲刪預算(舊的)。口口聲聲台灣優先、放眼未來,高中歷史教科書卻要改回舊版?有人就說了,不管新的舊的,這些都不是阿九親自下令的,怎麼能怪阿九新舊不分呢?這就是這篇短文的關鍵了,再重複一遍,阿九不是拿來看的,阿九是拿來猜的。反過來說,那些不定時爆出的新的舊的高反差,很可能就是阿九層層疊影中最幽微的隱情之一,也是他pass給全國民眾的最高機密─阿九密碼,呼叫出我們這個新的、剛走過舊威權不久的民主社會的矛盾………和投機(有「矛盾」就會有「投機」,據說他們是很舊的地下情人)。

如果我們稍微追溯一下阿九的身世,我們可能就對這種新舊交疊的符號,感到有跡可尋。事實上阿九的身世,不只是阿九個人的,也是眾多台灣人的身世之一,只是在他身上呈現得最有戲劇性。阿九一生經歷可謂跨越(歐,不是跨越,是重疊)威權和民主。他的前半生和那個父死子繼的權力結構,有著親密的依存關係,那個時候的阿九隨伺「君」側,除了中翻英、英翻中之外,也須要解讀「君」不想明說的「暗示」。而阿九的後半生卻在時勢和機運中成為這個老政黨反敗為勝的夢幻騎士,轉瞬間成了這個老牌威權政黨最佳的民主法治(或依法行政?)代言人。過去他擔心的只是一個人的想法,轉眼間他卻要面對幾百萬張選票。新的情勢排山倒海而來,舊的腳本卻不想退位時,阿九內心的矛盾可想而知。然而可怕的是阿九的矛盾不是他個人的,也是眾多台灣人的,阿九內心新的、舊的腳本的交駁,也必然叫出這個時代的疊影幢幢。

各位一定記得我前面提示過,每個人內心腳本的疊層和強弱不大一樣,有人喜歡威權多一點,頭的振幅是上下動的:乞求或輕視。有人喜歡平視的角度,頭是左右擺的,順便觀察中國飛彈和美國牛肉。有人喜歡夾在中間的曖昧,有人喜歡選擇一條較明確的道路。有人喜歡接收台上的暗示,有人喜歡稍微凌越潛規則。因此,這是一個各種腳本角力的時代,阿九的溫良恭儉讓就是恭敬地讓出戰場讓各方打架,(至於他在旁邊幹嘛,作操還是慢跑,我們就沒時間理會了,因為打架的目的就是不要一直盯著阿九看)。等到打出一個端倪時,阿九自然會善良地出來宣布誰是這一回合的勝方,並且溫和地等待下一個戰局...。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

林秀幸 台上、台下 ,新的、舊的 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/3062 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應