推薦序

跟著巴奈回家

《巴奈回家》由巴奈與徐璐共著,為兩千六百四十四日在凱道與二二八公園的抗爭紀實。在這七年的時光中,巴奈跟他的夥伴、愛人與戰友,出身台東延平鄉巴喜告部落的依斯坦達・霍松安・那布(Istanda Husungan Nabu),還有紀錄片導演馬躍・比吼,由於原民會以一紙行政命令,限定原住民的傳統領域僅限於公有地與保留地,有「巴那馬」之稱的三人組,以靜坐、舉辦講座、策展、歌唱等方式,表達他們的反對。在巴奈的自序中,她寫道,她以十分之一的人生「用來跟這個社會溝通,讓人們有機會了解這個國家對原住民族權益的漠視」。巴奈又說:「你可能不同意,無法理解,我們生來就被時代奪去的文化,對我而言是多麼珍貴。」

就巴奈而言,原住民的文化是與土地分不開的,然而,如果說奪去原住民文化的是「時代」,導致原住民得「在自己的土地上流浪」(借用原住民詩人莫那能之語)的「元凶」倒是相對清楚:近代國家的林業體制。巴奈自陳,她是在認識那布後,才體會此點的。那布為布農人,屬於內本鹿(Laipunuk)的霍松安家族。內本鹿位於卑南主山與大小鬼湖之間,為鹿野溪流域,為布農人南遷的根據地之一,同時也是台灣史上最後被納入近代國家體制的區域。一九四一年,因為內本鹿族人Haisul的抗日事件,日本殖民政府決定清空內本鹿,令族人遷居至今日延平鄉海拔三百公尺上下的淺山區域。當時,Nabu的母親才十四歲。對於這段歷史,以及內本鹿的後續,巴奈引述那布之語:

原住民族世代居住的山林地,日治時期稱作林野地,由「山林管理所」管理。國民政府時代,這些林地變成國有地,交由林務局管理。當內本鹿的後裔再回到自己的祖居地時,已不是土地的主人,只是承包林務局工作的財團底下的一個伐木、種苗或揹苗的工人。

「每次提到這兩段歷史,那布臉上的憤怒都可以噴出了火。」巴奈說。

就我而言,閱讀《巴奈回家》是如同遭到電擊的經驗。我的學術啟蒙是林業;在台灣大學森林系取得學士與碩士學位後,曾報考高普考,希望有朝一日能到林務局(今日的林業及自然保育署)工作,為台灣的自然保育盡一份心力。然而,當我愛上爬山,且在山徑上與工寮中接觸至林班工作的原住民族人時,我開始質疑,昔日「雖千萬人吾往矣」的雄心壯志,究竟是為了誰。在碩士論文時期,我到新竹尖石的司馬庫斯部落做田野。當時的司馬庫斯族人已發現了傳統領域中的神木群,但還未發展出今日已名聞中外的共同經營模式。我始終記得,當我跟族人介紹自己,說我是台大森林系的學生時,他們說我是林務局;且在確認我真的不是林務局派來巡山時,跟我分享過去與這位「林先生」互動的經驗。時過境遷,族人還是很有情緒。一位老人家這樣跟我說,「那時候,他們真的很過分」。

後來的數十年間,當我看著我的部落朋友投入傳統領域調查、部落文化復振、打造以部落為主體的自然經營管理體制,我為自己設定一個目標:了解這套林業體制究竟是如何形成的,當中又經歷什麼變遷。更具體地說,我想回答的問題是,台灣的森林是在何時——又是以什麼手段——收歸國有?此國有林體制是如何維持?將森林收歸國有後,國家對於這片國有林有什麼規畫?此些規畫又是以誰的生計與文化為代價?

讓我們先看第一張圖。這張圖是清末台灣巡撫劉銘傳令人繪製的,顯示所謂「開山撫番」的成果。圖下還有一段話,註明光緒十二年(一八八六)以後,「歸化生番一千二百余社」,「前後山各番社男婦大小丁口合計一十四萬八千四百七十九人。」(編按:清代用「番」,日本時代開使用「蕃」。)

圖一:《臺灣蕃地圖》。本圖為台灣總督府令人復刻之版本,南天書局提供。

我們已經知道,所謂「生番歸順」不過是這位台灣巡撫不切實際的幻想;這張圖的最大意義在於,它呈現在十九世紀末期的台灣「番地」究竟有多「擁擠」(照該圖說法,共有八百零六社),絕對不是什麼無人的「荒野」。該圖所列出的一系列「社」,就劉銘傳而言,是設有「通事」或「土目」,與清國有所交流者,多少可仰之為番地治理的基層單位。但實際上,我們應當把這些社理解為獨立、彼此不相從屬、更不用說接受清國統治的政治實體。它們自有領域,有著管理其領域的機制,界定敵我的社會與文化邏輯,往往結成跨區域的聯盟或網絡。台灣是座高山林立的島嶼;在這個島嶼上,特別是在中心與東部,還有更多由人群聚集而成的島。當然,就如今日的島嶼研究者指出的,沒有人是座孤島,能與外界真的斷了聯繫。這些「島中之島」豐富了台灣原本就已高度歧異的島嶼性格;可以這麼說,台灣從來都不是單數的,它是複數的存在。

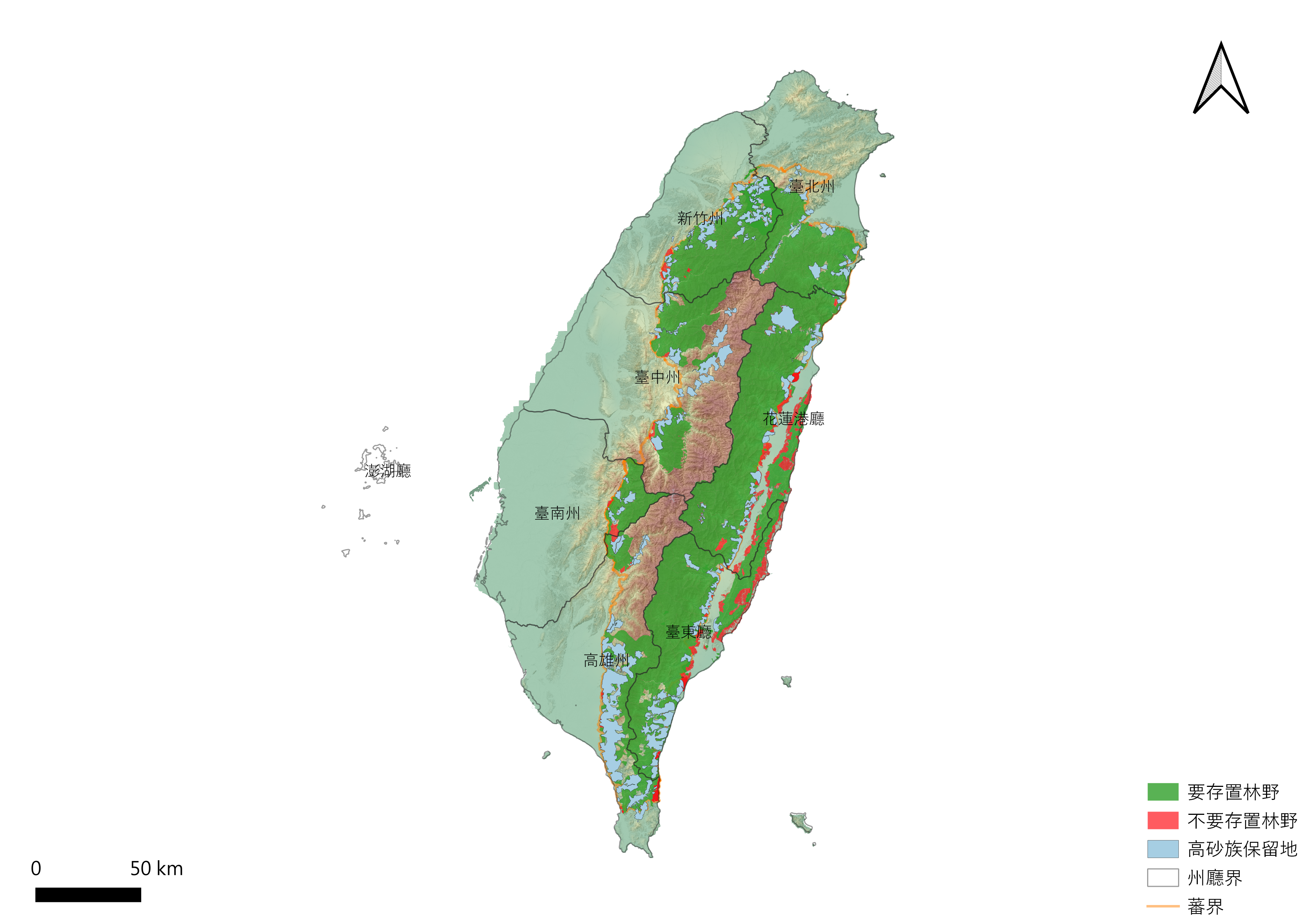

第二張圖則是日治時期森林計畫事業的成果。這張圖是依據收藏在林業及自然保育署的檔案製成,呈現一九三〇年代總督府對所謂「蕃地」的規劃。一九二〇年代中葉,有感於台灣林業宛如多頭馬車,殖產局、內務局、專賣局、大學演習林各行其事,且台灣森林已在濫伐與植伐失衡的邊緣,總督府痛定思痛,令殖產局山林課啟動森林計畫事業,在顧及森林之水源涵養、國土保安等公益功能的前提下,確保林產物的永續生產。

圖二:森林計畫事業區分調查結果。羅文君、呂鴻瑋繪製。

森林計畫事業的步驟如下:

將蕃地中與國土保安、水源涵養、國利民生、林產供需息息相關的森林劃入要存置林野,再將之分成二十九個事業區,並為每個事業區編製至少十年的經營計畫。

按照每名原住民三公頃的基準,劃設「準要存置林野」,將當時蕃地中生活的八萬名原住民,侷限在二十四萬公頃的土地上。

將那些可被用來作熱帶栽培的林地,乃至於生活於東部平原與海岸山脈之原住民所需的土地,劃為不要存置林野。要存置林野與準要存置林野(「以要存置林野為準來劃設的林野」之意)均屬國家得緊密控制的國有地;與之對照,不要存置林野為可以放領給民間持有的土地。

從圖可見,在山林課的規劃中,除了少數例外,台灣原住民的生活空間應落在要存置林野的邊緣。這也不難理解,就山林課的觀點,林業經營得要有規模經濟(要存置林野的最小單位至少要有兩百公頃),若放任台灣的森林持續為原住民各部落所「割據」,勢必會對林業的永續生產造成阻礙。另一方面,山林課也憂心,原住民的燒墾慣習會摧毀台灣已岌岌可危的森林資源。當阿里山、太平山與八仙山林場的造林速度已趕不上砍伐,民間向政府租地造林卻造出片片香蕉園與茶園,山林課認為,原住民的生計勢必得予以改變,森林「保育」方能有成。我們將看到,如此「保育」的邏輯將一再出現。相較於政府與財團對森林資源帶來的破壞,原住民基於生計的森林利用可說微不足道。然而,當政府想要雷厲風行地推動保育,追求立竿見影的成效時,第一個開刀的,往往就是無法或無力抵抗——但生活卻與森林緊密相繫——的原住民族。

第三張圖係依據典藏在原住民委員會的檔案作成,呈現森林計畫事業後的「高砂族保留地」的分布狀況。這張圖的意義在於,由林業部門規畫的準要存置林野,在移交給警察機關管理後,正式成為原住民保留地,而非附屬在林業體制中的一類林野類別。

圖三:高砂族保留地。呂鴻瑋繪製。

即便此圖呈現的保留地分布,與第二圖顯示的準要存置林野,相差不大,但總督府治理台灣「蕃地」的邏輯,卻有了轉變。如葉高華教授在《強制移住:台灣高山原住民的分與離》中表明,且《巴奈回家》中(引述內本鹿族人Katu老師之語)也說得很清楚,在霧社事件後,總督府的理蕃政策走向集團移住。落在圖二之空白地帶的原住民部落,當中有很大比例屬於布農族,均被強制移往淺山地區。與之同時,林業單位在空白處增設了十一個事業區,讓台灣事業區的數量來到四十個。面對這片被進一步清空的要存置林野,總督府一度規畫設置兩處國立公園:新高阿里山與次高太魯閣。一九四〇年代後,隨著太平洋戰爭需要日益龐大的木材與電力,總督府或者將大面積的國有林交給日本企業砍伐,以提供軍需用材,又或者作為水庫集水區,確保水庫能有充足的水源,以發展水力發電。隨著林政管理業務的擴大,總督府於一九四二年公告成立十處山林事務所:台北、新竹、台中、台南、嘉義、高雄、埔里、羅東、花蓮港與台東。

前述要存置、準要存置與不要存置林野的分野也構成戰後台灣省政府治理台灣山地的基礎。一九四五年十二月八日,行政長官公署農林處林務局成立,接收日治時期的要存置林野,指定為中華民國的國有林,並將日治時期的山林事務所改為山林管理所,仰其負責地方林業事務。然而,在後續的五年內,林務局(於一九四七年改組為林產管理局)卻無法駕馭這龐大的林業體系。濫墾與盜伐不絕於縷,荒廢林野面積不停擴大。一九五〇年代,當韓戰爆發,美國開始援助台灣。由於重點之一為水力發電等基礎設施,美援也挹注相當經費在「森林保育」上。對當時台灣的林業社群而言,美援是場及時雨。於是,在「永保美麗島」與「綠化台灣」的口號下,不獨林產管理局,各縣市政府也開始推動大面積造林。對生活空間已逐漸限縮在保留地的原住民族而言,這又帶來另一波衝擊。就在美援進駐之際,族人也開始被迫接受所謂山地三大運動:「山地人民生活改進運動辦法」、「台灣省獎勵山地實行定耕農業辦法」與「台灣省獎勵山地育苗及造林實施辦法」。簡單的說,這三大運動試著落實定耕農業、嘗試栽植商品作物,以及將空出來的保留地作為政府的造林地。在日治中末期,原住民多少還可以在相當寬廣的保留地上燒墾、種植小米或稻米等生計作物;現在,當越來越多的保留地為杉木所覆蓋,再加上生活日益需要現金,族人開始離開土地,尋求能工作換取現金的機會。

無獨有偶,一九六〇年代,在聯合國糧農組織的支援下,林務局啟動所謂林相變更計畫,希望能一舉改造台灣歧異多樣的天然林,以整齊劃一的經濟樹種取代。育苗、揹苗、整地、除草均需要大量的人力;此時台灣社會已逐步工業化,工人難尋,與土地逐步分離的原住民族,正好填補了這個人力缺口。人力的問題解決後,林務局的另一挑戰是尋找足夠的造林地。對此,除了積極將天然林處分給業者伐採以便造林外,林務局也開始鎖定那些「荒廢」的林野,以滿足每年設定的造林目標。在林相變更的政策下,不少原住民族的舊社被選為林務局的造林地。林相變更第一期的重點便是屏東縣獅子鄉排灣族的舊社(今日的雙流森林遊樂區範圍),最後一期便是落在內本鹿。如那布所言,當內本鹿的後裔再度回到祖居地時,身分是造林工或揹工;不僅如此,在當時林業體制中,內本鹿再也不是內本鹿,那是延平事業區第二十七林班。

一九九五年,當巴奈還在原舞者時,她與那布相遇於延平鄉的「布農部落休閒園區」,於九年後(二〇一四)結為夫妻。二〇〇一年,約當是種植在內本鹿的杉木將近三十年時,內本鹿後裔醞釀「重返內本鹿」的行動,是年,那布與幾位部落年輕人,在耆老的帶領下,探勘內本鹿這個過去他們無緣親炙的老家。翌年(二〇〇二),「重返內本鹿」正式啟動,為內本鹿元年,今年則為第二十二年。內本鹿——這個全台灣最晚被納入近代國家體制的區域,儼然成為台灣原住民族返鄉、重申對傳統領域之自然主權的先驅。

在構思這篇推薦序時,我持續推進我為自己設定的研究計畫:了解台灣林業體制的來龍去脈。不過,經過十餘年的探索,我的視角已聚焦在曾在林業中討生活的人們。我與研究團隊來到延平鄉巴喜吿部落,也就是那布的故鄉。感謝Katu與Dahu老師的牽線,我們得以訪問曾至內本鹿造林的族人。兩位老師剛推出一本《山上的布農學校》,當中詳述了內本鹿的歷史,以及山胡椒基地的成立始末。他們的下一步是以族人回內本鹿造林與育苗的經驗為基礎,從在地的觀點回望曾經劇幅改變台灣自然地景的林相變更政策。

我也曾至太平洋另一端的西雅圖。除了參與會議,至圖書館查閱檔案外,我也收購美國原住民史的相關書籍。我的最大收穫是購得Coll Thrush的Native Seattle一書新版(二〇一七)。Thrush為美國原住民史的研究者,於Muckleshoot部落的領域中長大,目前在英屬哥倫比亞大學任教。在Native Seattle中,Thrush要表達的是,即便西雅圖可說是最為注重原住民文化的都市(除了無所不在的圖騰柱以及廣為流傳的「西雅圖酋長的宣言」),但這樣的「注重」卻在無形中隱蔽了一個顯而易見的事實:數百年前活躍於西雅圖一帶的Duwamish族人並沒有消失,也不是都被遷移至保留地中;就如同來自世界各地的移民一般,他們在西雅圖這個都市各處生猛地活著,且透過各種方式來維繫與重建他們與土地的連結。

在該書新序中,Thrush寫道,當他完成Native Seattle後,不少人問他,名聞遐邇且感人肺腑的「西雅圖酋長的宣言」,到底是真是假。Thrush表示,他的回答是「亦真亦假」;西雅圖酋長確實說了一些事,而這些事經過反覆轉譯與改寫後,成為今日流傳的版本。不過,就他而言,西雅圖酋長有句話:「死亡並不存在,只有眾多世界的遞嬗。」(There is no death, Only a change Of worlds.),仍可為今日原住民研究與運動帶來啟發。他的意思是,即便原住民的社會與文化經歷了急遽的變遷,但並未「死去」;當代的原住民族生活在都市、鄉間與保留地,在農場、工廠、企業、學校與舞台等場所工作;他們努力生活,且生活本身就是對主流社會與文化的抵抗。援引原住民作家、學者與運動者傑洛・維茲諾(Gerald Vizenor)的見解,他稱這是survivance(「在困境中的」生存),是survival與resistance合併後的新字。

我認為《巴奈回家》也是一部關於survivance的作品。跟著巴奈的敘事,你從台南至台東,從台北至紐約,再落腳在凱道與二二八公園。除了內本鹿的山,你也拜訪了一九九〇年代台灣的地下音樂界,乃至於Covid-19肆虐下的二二八公園。你體會到,就巴奈與那布而言,回家是為了生活,生活是一系列的抵抗,抵抗同時也是生活。正因為是生活,在《巴奈回家》中,你不會讀到什麼發人深省、振聾發聵的大敘事,有的只是一段接著一段、彷彿平淡但又讓人揪心的文字。你讀到了一位生活在日治末期的布農族老人家,同時也是那布的外公,經歷了社會文化的變遷,已經不知道「報戰功」該報什麼了。然後老人家日夜思念的的大兒子從南洋歸來,他每天聽著孩子報戰功,「足足聽了一個月,也喝了一整個月的酒。一個月後,無憾的離世」。你也讀到巴奈如何描寫他與那布的關係:

對曾經迷惘,困惑,在城市掙扎,找不到自己的我,那布是我的引路人。曾經對自己的能力充滿恐懼與問號的那布,把我當成一棵他可以放心依靠的大樹。我們一起分享內心最脆弱的情緒,一起面對,一起承擔,一起找路回家。

就如許多歌手與粉絲的關係一般,我是巴奈的粉絲,我認識她,但她不認識我。二〇一七年三月,當巴奈、那布與馬躍在凱道上彩繪石頭時,我也在現場,默默的表達我的支持。我也曾探訪中央山脈脊梁上的見晴駐在所,那是內本鹿警備道的中心點;在過去幾個月間,我也與研究團隊也反覆向Katu與Dahu老師請教,希望能了解「延平事業區第二十七林班」的造林始末。相較於巴奈、那布、Katu與Dahu老師所做的,我做的事很渺小;然而,若我的專業能幫助讀者更明白族人的明白,我認為這是我可以做的,也是身為粉絲的我應該做的。今年五二〇之後,巴奈與那布將結束這兩千多天的抗爭,下一步便是回到內本鹿生活。祝福兩位。我已經在期待《巴奈回家》的二部曲了。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

洪廣冀 推薦序:跟著巴奈回家 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/7041 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應