情感的能動性

阿米斯音樂節的「對話觀察」

我站在隆昌部落那一側。

圖一:隆昌部落

這個位置其實是刻意選的,我知道在人群之間,這一區可以靠近一些。已經加入「Lasatapang 拉開始」階層的妹妹理解我的目標,邀請我認識階層的朋友,並引薦我和隆昌部落的頭目打招呼。那是一段很短的互動,語氣卻有些卡住,可能是確認稱呼,也可能是試著確認我屬於哪裡。打招呼的過程很快就結束,但那個短暫的停頓留了下來,就好像我知道自己被看見了,卻還沒有被放進一個清楚的位置。

這樣的停頓,對我而言,是一種作為都市原住民的碎裂感受。

我不是主辦單位,不是表演者,也不算是來參加活動的單純觀光客。站在阿米斯音樂節的現場,我感覺自己比較像是在參與者的部落關係中移動的人。打了一些招呼,有些人認得,更多的人不認得。經過人身邊的時候,會有人點頭示意,也有人只是看一眼。儘管對話尚未完全開始,但空氣已經有了重量。很多事情還沒發生,卻已經可以感覺到,在這個場域中會不斷有人靠近,有人離開,或者只是路過。

對我而言,阿米斯音樂節正是在這樣的狀態裡開始的。不是舞台先出現,也不是音樂先響起,而是從「站在哪裡」,以及「該怎麼看」開始。

會先從隆昌部落開始寫起,純粹是因為媽媽的原生部落是在這裡。當回想起音樂節的起始,我首先想起的是這個在部落交流區,一段感受很長的瞬間,好像一部不那麼好看的電影,會結束但有些冗長的尷尬。於是想起「位置」的意義,試著藉由阿米斯音樂節談對話,需要不斷反思觀察者的位置,以學術角度而言,常被稱作反身性。不過,在閲讀各種不同關於阿米斯的文章之後,這次以觀察的角度在場,反而比較希望書寫下情感的能動,這層對話的描述仰賴感受,以及渴望捕捉細微張力與情感流動的慾望。

第一層:復返的場域

部落交流區對許多參與者而言,或許不是一定會深入停留的地方,但當位置站在這裡時,所能觀察到的對話,反而有著明確而具體的起伏。以奇美部落的到場為例,他們的交流帶著很強的能量,卻不是停留在某一個定點,而是在整個部落交流區中持續移動,群體地與不同部落打招呼、歌唱、說話,並不斷確認彼此之間的關係。那不是表演式的熱情,比較像是一種對場域十分熟悉,並知道自己此刻應該做什麼的行動感。這樣的互動讓人清楚感覺到,部落交流區不是用來展示的空間,而是一個正在運作中的關係場域。

圖二:奇美部落

從旁觀的位置看,這樣的場面其實相當震撼。不是因為聲音大,而是因為整個移動的節奏非常穩定,也很有方向感。每一次停下來,都是實質的交流,而不是表面的寒暄。這種活力並非臨時被喚起,而像是原本就存在於部落之間,只是在這個時間點、這個空間裡重新被連結起來。與其他部落的互動也不是單向的。有人回應,有人延續,有些人加入,有些人離開,但整個交流區始終保持流動。那種流動讓人很清楚地感覺到,這裡並不是為了「參加活動」而出現的場域,而是來完成一件早就知道,也早就準備要做的事情。

「好像已經知道」的感受,是阿米斯音樂節相當特殊的一種經驗。這樣的感受並不是來自熟悉的流程,而是來自情感在現場被中介、被重新對齊的狀態,尤其是在音樂的現場演出中顯得格外明顯。像〈海邊的孩子〉這個舞台,讓整個音樂節多出了一層時間感。有些表演者明顯是第一次站上這個舞台,有些則像是隔了一段時間再回來;台下的觀眾也是如此,有人第一次參與,有人卻帶著一種「回到現場」的身體記憶。在同一個空間裡,不同的來訪經驗並置存在,觀眾站的位置不一樣,觀看的方式也不一樣,但都能在這個舞台上慢慢找到一個可以停下來的位置。

自 2019 年阿米斯音樂節移至都蘭部落的傳統領域 Pacifaran 舉辦之後,場域變得開闊許多,群眾也不再以「塞滿空間」的方式聚集。但即便如此,現場的能量卻是集中的,特別是在〈海邊的孩子〉這個舞台上,更容易出現一種你知道「大家都在看、也都在聽」的狀態。那是一種不需要被刻意放大的交流,因為彼此早已理解這個場域的重量。從這個角度看,阿米斯音樂節與其說是一個大型展演,不如說是一個復返的場域。有些人回來唱歌,有些人回來被看見,也有些人只是回來站在那裡,確認自己仍然在關係之中。每一個出現,都是一次回來的動作,而這些回來,並不需要被特別標示,卻能在現場被彼此感知。

圖三:海邊的孩子

第二層:試著和你對話

〈文化舞台〉是各個部落的展演時間。每一個部落上台,現場的氣氛都會隨之改變,並沒有一種固定的樣子。舞台和觀眾之間的距離是可進可遠的,而這種距離感,往往隨著部落的演出方式自然調整。有些部落演出的時候,觀眾會慢慢安靜下來,坐著或站著,專心地看,像是在等待一段話被慢慢說完。那樣的距離並不是冷淡,其實是一種知道什麼時候該退後的默契。有些部落的演出節奏較為鬆散,現場會出現短暫的慌亂,可能歌聲還在找位置,動作尚未完全對齊,這時反而會聽見旁邊的長者出聲喊話、加油。聲音從觀眾席傳回舞台,像是把人重新拉回現場。在那樣的時刻,舞台不再只是被觀看的對象,而是一個需要被支撐的群體正在台上發生。

圖四:文化舞台

這個舞台還有一個很特殊的地方。有些部落會帶動唱,旋律一出來,底下的參與者很快就動起來,身體往往比語言更快回應。原本坐著的人站起來,站著的人開始跟著節奏走動,舞台和觀眾之間的界線在那一刻暫時消失,變成同一個正在發生的場域。

〈文化舞台〉的主持人,也在這樣的狀態中扮演著重要角色。主持人會轉譯舞台上的內容,但並不是逐句對應。有時是一句簡單的說明,或者只是抓住一個重點,甚至只是確認大家大概知道現在正在發生什麼。這樣的轉譯比較像是一種陪伴,讓不同語言背景的聽眾可以繼續留在現場,而不會感覺被排除在外。語言在這裡並不是被轉換成同一種形式,而是在不同族群之間來回移動,各自留下不完全相同的理解。對身為觀察者的我而言,這樣的嘗試對話,是一種相當包容的演出方式。

因此,從這個角度觀察,〈文化舞台〉並不是單向輸出的空間,反而更像是一個需要反覆調整的溝通現場。誰可以說話、什麼時候說、用什麼語言說,都不是事先被規劃好的,而是在每一次說和唱,歌與舞、回應與停頓之中慢慢被協商出來。文化也並沒有非要在舞台上被完整「呈現」,反而是在這些尚未完全對齊的時刻之間,不斷被重新生成。

〈現代舞台〉的感覺很不一樣。一靠近,參與者最先感覺到的是聲音,音量明顯更大,節奏也更快,幾乎沒有太多停頓的空間。音樂一開始,身體就被推著往前,很難只是站在旁邊慢慢看,必須跟著節奏移動。螢幕在這裡扮演了關鍵的角色。畫面把舞台放大,也重新安排了觀看的方式。即使站得比較遠,仍然可以清楚看到表演者的表情與動作,但同時,也不再那麼需要靠近舞台本身。視線被螢幕帶走,觀眾更多時候是一起面向前方,形成一種被節奏與影像同時牽引的觀看狀態。

(圖五:現代舞台的觀眾)

節奏加快之後,舞台與觀眾之間的關係也隨之變得較為固定。什麼時候開始、什麼時候結束,大致已被安排好。觀眾的回應多半發生在音樂的間隙,跟著節拍拍手、喊聲,或拿起手機記錄。身體的參與仍然存在,但更多時候是被節奏牽引著前進,而不是像〈文化舞台〉那樣,是在現場慢慢協商出來的。因此,與〈文化舞台〉相比,〈現代舞台〉較少出現那些不確定的時刻。語言、聲音與影像都經過整理,流動的方向也相對清楚。這並不代表缺乏交流,而是交流被放進了另一種結構之中,有人在台上發聲,有人在台下回應,螢幕在中間協助完成這個循環。

螢幕的角色在這層對話之中是重要的角色。站在場邊看的時候,會很明顯感覺到兩個舞台帶來的不同身體狀態。一種需要停下來,反覆調整位置;一種則必須跟上節奏,被帶著走。這樣的並置,讓音樂節得以同時容納不同形式的參與,也讓「對話」呈現出不一樣的速度與尺度。即使方式不同,對觀眾而言,仍然能感覺到,有人在舞台上與你說話。

第三層:因為在場而得以對話

在不同舞台之間移動的,不只有表演者,還有各種背景的參與者。市集工作人員、志工、公關與媒體人員,以及以文化小教室或放映座談形式出現的團體,都在音樂節的不同場域之間反覆切換位置,只是切換的方式各不相同。

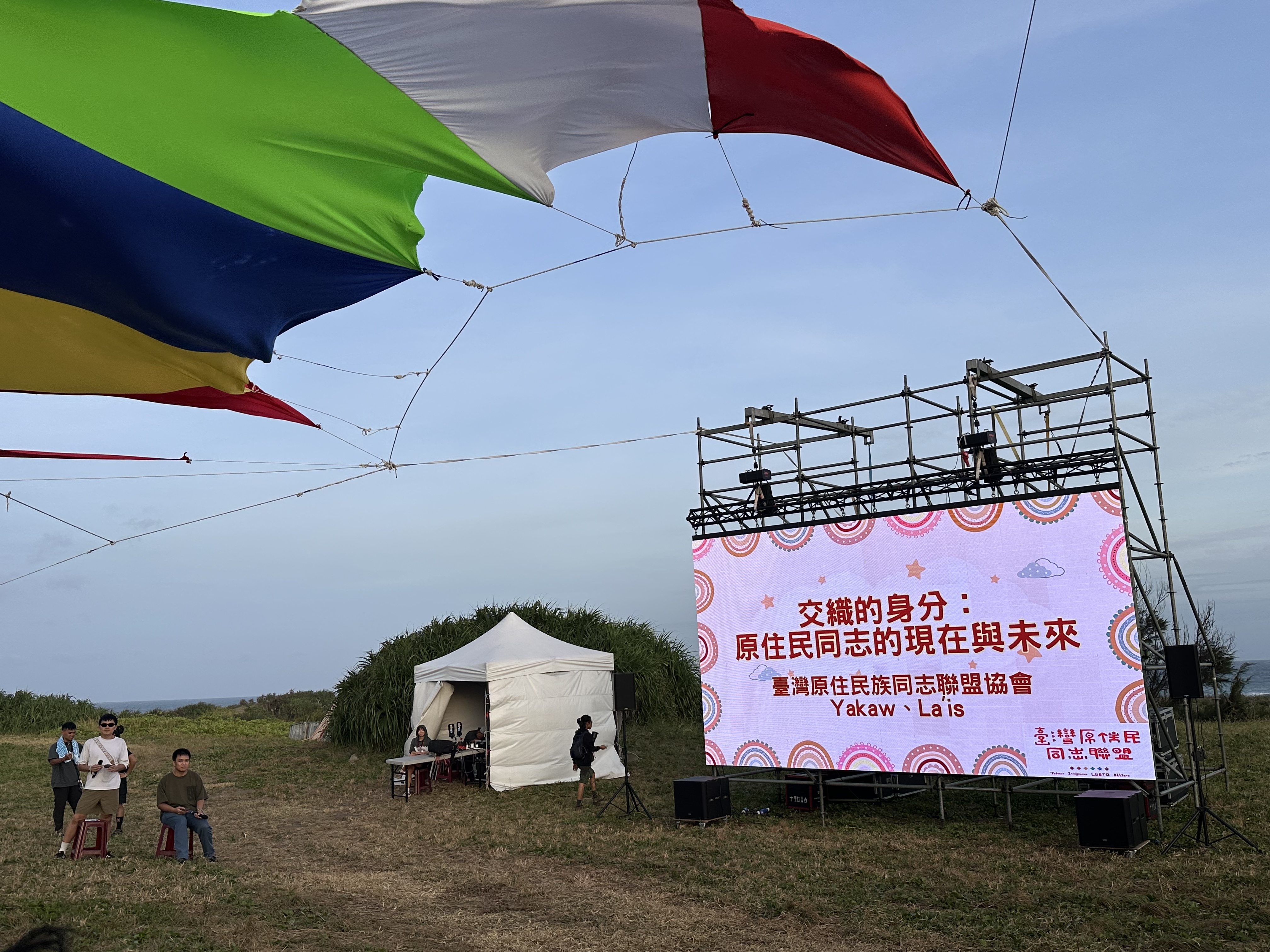

(圖六:臺灣原住民族同志聯盟協會)

在〈文化舞台〉前,一些較少參與這類場合的參與者,往往會自動退後一些,刻意保持距離,先看、先聽,確認現場的節奏與他人的反應。有些人會等到被邀請才靠近,有些人則選擇站在邊緣。這樣的觀看方式比較慢,也比較小心,像是在學習如何在這個場域裡存在,而不是急著成為其中的一部分。也有不少團體並非以「觀眾」的形式出現,而是透過〈文化小教室〉或放映與座談進入音樂節的節奏。例如富邦基金會的田野移地訓練、〈臺灣原住民族同志聯盟協會〉與現場進行的故事交換,以及 Aephie 導演短片作品《MAMU》的放映與座談,都是在較小的空間裡展開。這樣的參與方式不同於舞台表演,更接近坐下來說話與交換經驗。討論的節奏相對緩慢,語言也更貼近個人感受,讓性別、身體與族群的經驗得以被說出口,而不需要被轉化為表演。

這些活動本身就像是一個中介空間,連結音樂演出的其他舞台,有人聽完座談後再回到舞台前,有人則把在小教室裡聽到的故事,帶回觀看表演的方式之中。位置在不同空間之間移動,但參與並沒有中斷。在來回切換中,可以看見音樂節並不只有音樂形式的演出舞台,而是由多種尺度的對話共同組成。有人在大聲音與快節奏裡被捲入,也有人在放映與討論中慢慢靠近。不是每一種參與都需要站在舞台前,但每一種參與,都在重新定義自己和這個場域的關係。

在不同舞台與場域之間來回移動的過程中,可以慢慢看見,阿米斯音樂節並不是由單一形式的參與所構成。有人選擇靠近,有人選擇退後,有人在大聲音與快節奏中被捲入,也有人在較小的空間裡慢慢靠近。這些位置的切換,是一種在現場反覆嘗試如何與他人建立關係的過程。

對我而言,參與並不一定發生在舞台正前方。有些時候,是站在邊緣看著人群靠近與散開,有些時候,是在較小的空間裡聽別人慢慢把話說完。這些不同形式的在場,使得「對話」不再只是舞台上的發聲,而是一種需要透過身體位置、觀看方式與停留時間來完成的實踐。也正是在這樣的來回調整之中,下一個更集中的情感時刻,才得以在舞台上出現。

第四層:舞台上的情感對話

在這樣的來回移動之後,作為創辦人的Suming在〈現代舞台〉上台,舞台的氣氛先是被音樂帶走。他沒有立刻開口說話,而是直接開始唱歌。歌聲一出來,現場的身體狀態很快就被拉進同一個節奏裡,那是一種不需要先解釋的開始。觀眾隨著旋律慢慢站好位置,注意力也跟著聚攏,舞台和台下之間原本存在的距離,在音樂響起的瞬間暫時被接住了。

唱了幾首歌之後,他才停下來說話。那不是一段長談,而是一段短短的、略顯急促的說明,向台下的弟弟妹妹們道歉,提到自己被這次音樂節的風吹得有些生氣,情緒沒有調整好。那段話沒有被包裝,也沒有被刻意延長,卻在說出口之後,讓整個舞台的空氣明顯產生變化。那一刻像是一個人把自己的狀態直接放進現場,讓原本因為音樂而聚攏的關係,再一次被重新對齊。

接下來唱的歌,開始出現不同語言與不同音樂人的合作。台語、客語、族語在旋律之中交錯出現,並不需要每一句都被翻譯,卻能清楚感覺到彼此之間的連結正在被建立。每一首歌都像是在延續前面那段說話,把剛剛被說出的情緒,繼續放進合作之中。語言在這裡不是被分別呈現的元素,而是一起被唱出來的經驗,讓觀眾慢慢理解,多元並不是並排存在,而是在音樂裡彼此進入、相互回應。

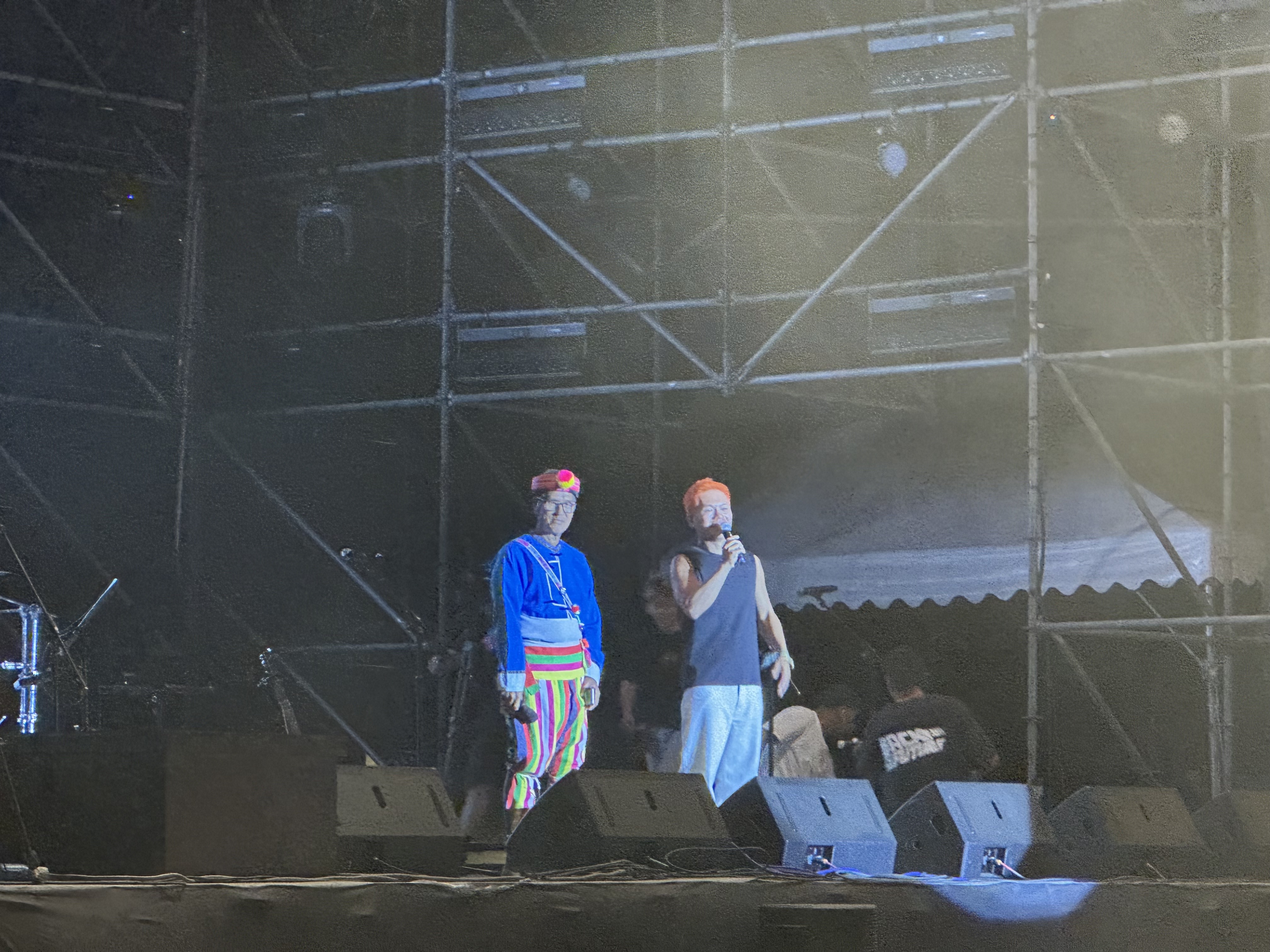

隨後一段特殊的情感對話,是Suming邀請父親上台。

父親站上舞台之後,整個場域的重心明顯改變,位置再次被拉回到家族與階層的層次。他沒有急著說話,而是慢慢地、一一表達感謝。感謝遠道而來的觀眾,感謝都蘭的族人,也感謝文建站的長輩,特別提到那些在現場被看見的藝術品,是一針一線編織起來的,是阿公阿嬤的手。接著,他也感謝這兩天來自各地的演出者,說大家精彩的演出讓人為之瘋狂。話說到最後,他把語氣放得更輕,提醒大家要有健康的身體,特別是年紀大的長輩,並以帶著幽默的方式叮嚀大家「不要忘記呼吸」。這些話沒有被催促,也沒有被打斷,舞台在那一刻慢了下來。說話本身成為一種停留,讓感謝可以被完整地說完,也讓在場的人有時間把這些話接住。

(圖七:Suming邀請父親上台)

最後,Suming 唱了〈拉千禧〉。那首歌在這個位置出現,並不是作為一個刻意安排的高潮,而更像是一種自然發生的收束。歌聲不是獻給觀眾的表演,而是對家人、對階層,也對在場所有關係的一次整理與回應。旋律響起的時候,舞台與台下之間不再存在需要被跨越的距離,大家只是一起站在那裡,聽著、感受著,也一同參與在這段聲音之中。

阿米斯音樂節的閉幕,通常由都蘭部落的階層站在文化舞台上,以歌聲完成感謝與祝福。領唱者一邊說話,一邊唱歌,主持人在旁邊轉譯,讓語言在不同層次之間流動。這些轉換不需要被完全對齊,因為情感並不仰賴翻譯而存在。那是一個集體完成的時刻,把前面所有的移動、協商與對話,暫時安放在同一個場域裡。當歌聲慢慢落下,兩天的活動也隨之走向結束,但那些被接住的關係,仍然留在現場。

最後:位置對我而言

音樂節結束之後,我又回到反省自己是否屬於隆昌部落的狀態。人群慢慢散開,舞台上的事情已經完成,但關係並沒有隨之消失,而是仍然留在現場。站的位置沒有變,我卻再次清楚地感覺到,自己還沒有被放進一個可以被確認的清楚位置。位置在這裡,並不是歸屬的答案,而是一種仍在生成中的關係狀態,它不是被宣告的結果,而是在互動之中不斷被調整的過程。那種被看見,卻沒有被完全安放的感受,再一次回來了。這並不是因為事情沒有做好,而是因為有些關係本來就不會被一次完成。不是每一個人都需要被說明清楚,也不是每一段位置都會被妥善安排。有些人只是出現,有些人只是站著,有些人只是來確認自己仍然在關係之中。這樣的存在,並非缺席,而是一種仍在場、仍在回應之中的狀態。

對我而言,阿米斯音樂節最後留下的,並不是哪一場演出,而是這些反覆移動的狀態,靠近、退後、停留、再靠近。這些移動發生在部落之間、舞台之間、語言之間,也同時發生在我和自己之間。位置並不是穩定的座標,而是在移動之中被感知、被重新理解的關係位置。回到那個尚未被放進清楚位置的地方,反而讓人更清楚地意識到,對話並沒有結束,而是以不同的速度與形式持續進行著。我站在那裡,看著人群慢慢散去。有人仍然歡欣鼓舞,在遠處鼓譟;有人緩慢走向出口,有人顯得疲倦,也有人在離開前又遇見了熟識的人。在這些交錯的身影之中,身為觀察者的我,難免再次回到一個反身性的提問:我是誰?又該如何理解自己是誰?這樣的反身性,並不是為了得到一個清楚的答案,而是讓自己停留在問題之中,承認不確定本身就是一種位置。

這次參與並觀察阿米斯音樂節的思考,起初源自對「對話」的感受,接著逐漸轉向對「位置」的反覆思索。這樣的轉向,也讓我更加意識到,身為都市原住民的台東復返,從來就不是一條可以被一次拼湊完成的路。它並非線性前進的歷程,而是一個充滿斷裂與縫合的過程,一種持續生成中的狀態,而不是通往某個穩定身分的終點。位置在此並非預設的歸屬,而是在不同關係、情境與互動之中,不斷被重新理解與調整的所在。

或許位置至今仍然無法被清楚地確定,但正是在這樣未被完全安放的狀態之中,關係才得以持續被感知和回應。這種不確定應該被認知為一種允許關係繼續展開的方式,位置也因此不必然需要被立即確認。有時候,能夠承受不確定,願意停留在尚未完成的地方,本身就是一種反身性的實踐,也是一種與土地、與他人、以及與自己維持連結的方式。

在這樣的停留之中,我沒有得到答案,但找到了一種可以繼續提問的位置。對話並沒有結束,而是隨著人群散去,被帶回各自的日常之中。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

林果葶 情感的能動性:阿米斯音樂節的「對話觀察」 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/7098 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應