民防作為一場公民運動

將「心防」視為備戰關鍵

戰爭之於台灣人並非一件遙遠的事情,但卻是多數人不願意正面談論的議題。近年來中國國力不斷提升,但政治體制並沒有如西方學者預期,隨著經濟改革開放而走向民主化。習近平成為中共最高領導人之後,威權體制的治理模式越加明顯,侵略台灣的軍事野心也逐年增強。近年來,中共軍機繞台次數劇增,資訊攻擊頻繁,使得灰色地帶戰爭成為兩岸之間的新型衝突模式,COVID-19疫情所帶來的全球地緣衝突,也使得中國與美國兩大帝國之間的競逐更加升溫。台灣作為《經濟學人》所形容之「地表最危險的地方」或是「第三次世界大戰」最可能引爆之場域,成為國際媒體關注的焦點。

而這些國際媒體報導經常會呈現一個弔詭的敘述模式:戰爭已經迫在眉睫,台灣人卻仍安逸地過日子,上市集買菜、在小吃店裡看新聞,彷彿事不干己。樂觀來說,這樣的敘事呈現了一部分台灣人承受了七十多年以來飽受戰爭威脅的「韌性」,但更具批判性地來看,作為一個尚未以「台灣共同體」(而非承接中華民國政權之「國共內戰」)面對戰爭的國家,我們缺乏一個可以認知戰爭型態以及承接衝突所帶來各種情感的「戰爭之框」(汪宏倫,2014;Butler 2009),包含戰爭歷史事件與威權延續的思辨、國際地緣政治的理解、敵我的區辨、戰爭型態的理解與預知、人民保衛國家的決心,以及自我災害準備的知識。在目前台灣的媒體輿論環境,戰爭很容易被民眾視為「兩黨惡鬥」的口水戰,而不是被理解與人民民生安全切身相關的議題,無法深入、實質地討論。

2022年2月24日俄國侵略烏克蘭震驚全球,台灣當日也成為推特上熱搜的焦點,無論是普丁的帝國野心與歷史修正主義合理化戰爭的論述模式,亦或是烏克蘭作為新興民主國家內部分裂的種種困難,都讓這場戰爭深刻地引響並改變了台灣的社會。烏俄戰爭一週年後,世界見證烏克蘭的公民社會如何面對必須維持日常生活生計,並同時抵抗俄國持續的武力攻擊,「戰時」與「和平」時刻逐漸成為無法被二元分割的時空,而是並行前進的狀態。也因此,在台灣面對時強時弱的混合戰攻擊脈絡之下,民防最重要的關鍵,即是將戰爭作為每日的準備。

台灣公民社會也從烏克蘭的經驗學習到,國防並不能只單靠政府。事實上,與台灣相似,烏克蘭經歷了八年前的親俄政權大量刪減國防預算,而承襲了蘇維埃體制的軍隊,無論是在軍中文化、設備,以及貪腐的狀況,都使得士氣萎靡,導致2014年克里米亞戰敗,半島也被俄羅斯佔領。烏克蘭國防的改革即是來自公民社會不斷的倡議與自主訓練,建立平民與軍隊之間的橋樑,最終也推動了國土防衛隊的建制。

由此可見,從戰爭並非單一的「事件」,而是在承平時期也不可逃避的政治溝通模式與策略。除了戰爭可能對社會帶來的破壞之外,戰爭也具有塑形社會與主體的能動性,唯有直面戰爭作為一種已經進行中的社會建構框架,而非一昧地避免談論戰爭,我們才能更有效地為可能發生的災害做足準備。

民防作為公民社會運動

反觀台灣,公民社會對於中國侵略的威脅感約在習近平上台之後越漸升溫,包含2012年的反媒體壟斷運動、2014年的太陽花運動,2019年的反送中運動更加升級了中國不惜一切代價執行威權統治的決心。然而,面對中國政治與經濟的威脅,戰爭在公民社會的動員都不是主要討論的議題,只是遙遠且模糊的擔憂,而非主要的倡議議題。因為經歷過威權時代的統治,軍事議題長期為少數人所掌握的專業知識領域,公民社會欠缺發語權和動員動機,也導致長期的知識銜接落空。解嚴後出身的我輩運動者,多數即使曾經投入過不同與人權或民主議題相關的社會運動,也因為長期軍事議題與威權政權的連結,加上吸收國際左翼的「反戰」意識,對於軍事議題較為冷感。

而烏俄戰爭將區域型「熱戰」的可能,再次拉上了國際的舞台。早在2018年,因應韓國瑜的「韓流」效應,開始深入台灣資訊戰研究,以及其他中國對台混合戰與國防相關議題的民間組織,也逐漸塑形,多數在2020年後相繼成立。2022年初,因為烏俄戰爭開打,民防組織開始受到國內與國外媒體的關注,無論是壯闊台灣、黑熊學院、台灣民團協會、沃草、台灣鐵杉民防協會、民防搞什麼⋯等等,也在不同社群內部扎根,透過線上線下的講座、實體課程、軍事知識普及的出版與傳播,以及實際的技巧演練,增進民間的備戰知識、技術,以及成為「防衛共同體」的意志。

當然,目前社群間所見的民防團體不可混為一談,有些較為政治化的組織來自於「中國因素」在台升溫,渴望建立台灣本土意識較為鮮明的防衛國家意志,也有選擇低政治化路線,以「防災」(disaster prevention)或者「人類安全」(human security)等概念訓練不同民防知識與技術的組織。另外,也有一群來自於生存遊戲玩家的群體,將備戰作為新興的訓練目標,著重與求生與戰鬥技術(比如定向越野、軟氣槍射擊)的演練。我從2022年三月開始,參與至少三十堂以上的民防相關課程,觀察到民防所觸及的群眾非常多元,不僅在性別上有別於刻板印象中為順異男的空間,有相當多數的女性也會參與,在年齡分佈上,從年輕家長帶著小孩,一般青壯年的上班族,至六十歲以上的退休人士,都相當常見。

自從聯電創辦人曹興誠於2022年十月宣佈將捐款三十億投入民防訓練,民防的議題熱度升高,但這波新興民防的訓練目標與模式,與以色列國家型態的「全民皆兵」,甚至是烏克蘭的「國土防衛隊」,並不能混為一談。當前民間所組織的的界線,皆以不干預國軍所涉及的範疇為主,更加強調民間若遇到戰災時的緊急應變能力,而非被媒體過分渲染的「人人拿槍」、「人人上戰場」的畫面。首先,我國憲法並不允許持槍民兵的成立,再來,這也不是民防作為一種草根社群運動所擅長處理的專業技術議題。這也是為何我要強調「心防」這個概念——民防作為一場公民運動目前最重要的貢獻,來自於建立民眾理解並且應變戰災的戰爭之框。

冷戰的民防歷史與心理管理技術

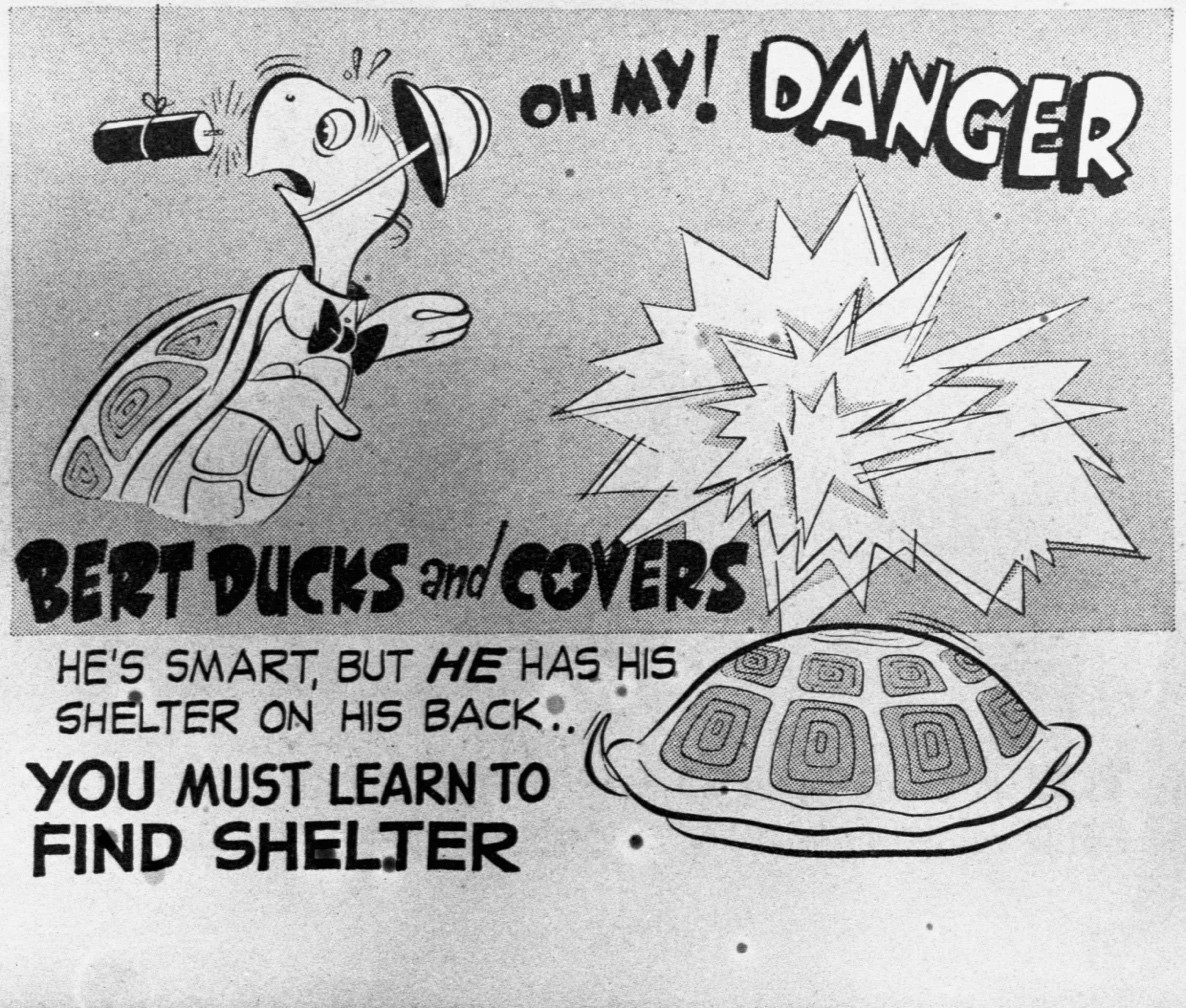

民防作為一種技術與政策有相當長遠的歷史,多數能夠回溯到冷戰的歷史,其中又由美國與蘇聯冷戰時期的核彈危機,為最大量史料所參照的例子,這些文獻通常將民防作為戰爭對社會所造成的全面軍事化——家庭單位防空洞的建制、防核食譜以及衣著、大型區域逃生演練等等。從五零年代起,美國的民防系統經歷多次的改變,直至六零年代至七零年代,由於美國深陷越戰的膠著,反戰與反核人士也更集中批評美國主導的戰爭行動,以及政府對於民間的軍事化部署。而在八零年代末,蘇美冷戰步入尾聲,核災的焦慮轉入其他大型人為災害應變的匱乏,尤其在1989年布希任內的阿拉斯加港灣漏油事件與雨果颶風後,聯邦緊急事務管理署(Federal Emergency Management Agency)逐漸與舊制的民防體系合併,建立「全災害取徑(All-Hazards Approach)」為災害管理的中心原則,採取更具整合型的策略,面對不同人為與自然災害的管理,脫離冷戰時期聚焦在核災與戰災的應變方式。

在台灣,民防也有其冷戰的歷史,但多數侷限在金門與馬祖外島的紀錄。宋怡明(Michael Szonyi)的《前線島嶼:冷戰下的金門》,從歷史人類學的角度,詳細記錄了從1949年以降,金門如何成為中華民國與中華人民共和國對抗的象徵,民防政策的部署也使得金門民眾的每日衣食生活都被賦予軍事與地緣政治的意義。綜觀國際與台灣的冷戰民防文獻,整體紀錄了政府至民間、由上對下,經由戰爭論述的一種全境管控模式,也因此多數遭到人文學者的批判。這些戰後世代的學者反對(美國與蘇聯)政府將人民作為備戰的機器,民防成為一種政府在民間的文化政治宣傳,並認為民防無法改變戰爭本身所帶來的危險。宋怡明對於中華民國冷戰下所採取的分析視角,與上述對於蘇美冷戰的批判帶來相似的結論:軍事化的民防部署以及戰爭的政治宣傳,使得地緣關係的緊張不減反增。

但是,當下台灣民間所崛起的新興民防動員,實則與中華民國體制下的冷戰民防史有所斷裂,也因此多數的民防組織,並未積極參與或要求融入由內政部預算編製的國家民防體系,而是由公民社會的動能發起非政府組織的課程與訓練。我認為這個現象,首先,是因為冷戰時期中華民國主體,在國共內戰的框架下所樹立於金馬地區的民防論述,與當下解嚴後世代所感受到中華人民共和國作為強大「他國」侵略台灣意圖的動機,已有時代與世代的極大差距。第二,台灣經歷戒嚴時期由軍警制度長期對於民間的控管,以及兩千年後馬英九執政八年以來,大幅刪減國家軍事預算,民間對於政府改革國軍的效力抱持不信任的態度,而以內政部編制的民防體系,至今已脫離當代戰爭型態的訓練,也未能徹底執行基礎的民防教育工作。因此,2020年以來這一波的民防動員,也包含台灣作為民主社會要求政府對軍事相關政策透明化與公共化的動機,而非由上而下的「軍事化」(militarized)政策。有鑑於此,冷戰的經驗研究框架即使提供了許多民防知識脈絡的參照,卻無法完全套用於當代台灣民間的民防動員。

當然,冷戰的民防研究仍是有他對於當代戰爭與災難管理的貢獻。首先,核戰危機的備戰與災難管理釐清了「風險」(risk)與「不確定性」(uncertainty)兩個概念的不同。因爲核災無論在地緣政治、科技發展,以及社會反應的多重不可控性,無法以傳統理性的風險計算來管理核災,擁有越多資訊並不會降低風險,相對地,如同社會學家貝克(Ulrich Beck)所說,知識即是建構並生產「風險」的來源,也是當代社會治理的基準,而非減低風險的存在。在這樣的脈絡下,當代的「風險社會」(risk society)建立越來越多的專家來處理不同的災難與不可控性,卻無法觸及另一個更根本、初始,並且難以解決的問題:也就是災難的「不確定性」——造成社會恐慌的來源。

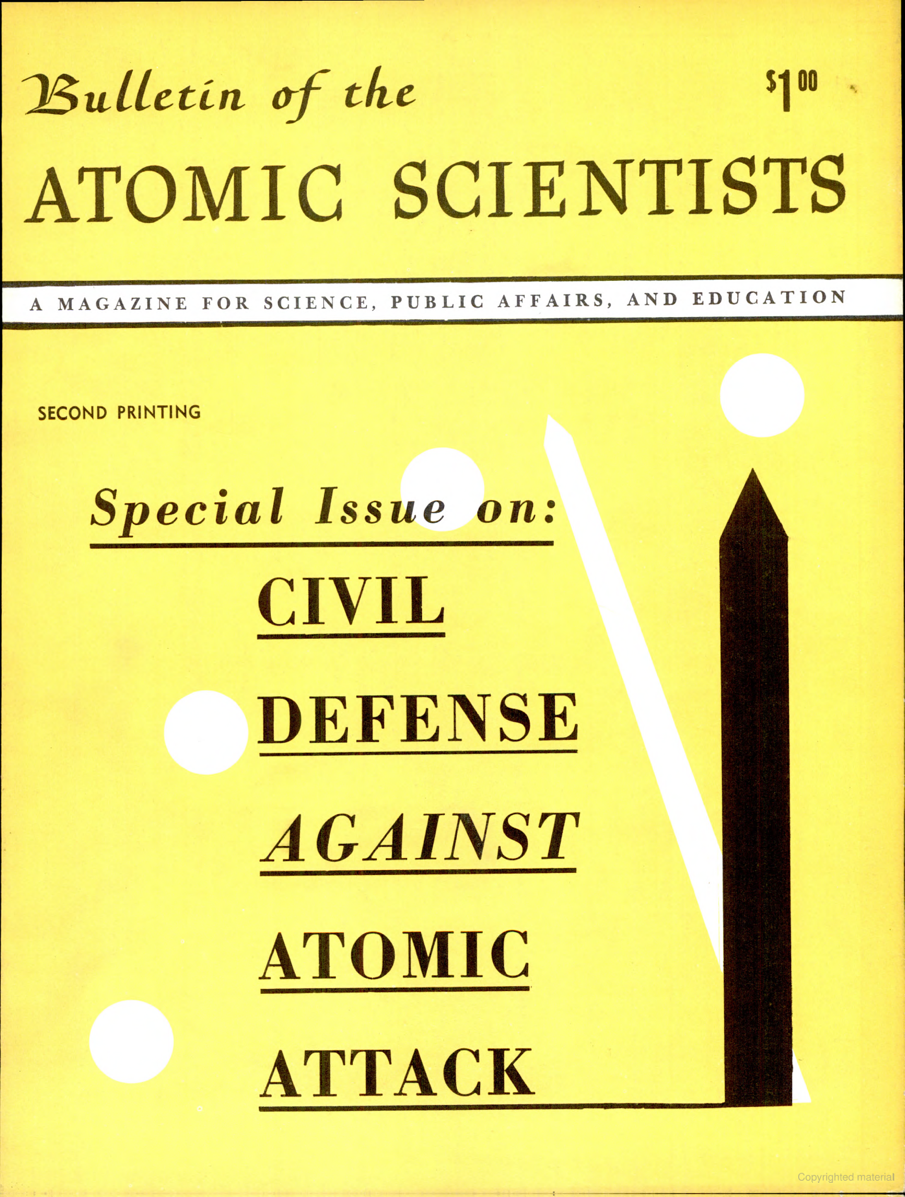

冷戰初期歐美心理學家將「恐慌」(panic)納入公眾管理的範疇,而非只是個人(例如:士兵)所經驗的心理戰場傷害。耶魯大學的心理學家賈尼斯(Irving Lester Janis)在1951年的《原子科學家公報》(Bulletin of the Atomic Scientists)的民防特刊上,發表了「心理脆弱性」(psychological vulnerability)對應變核災攻擊時有可能造成的影響,他認為民眾面對攻擊時產生的恐慌,對社會可能產生比災難本身更嚴重的傷害。比如,在災難初期的疏散階段,恐慌的群眾有可能無法執行任何事先精準計畫的交通計畫,而成為社會解組(social disorganization)與混亂的來源。另外,由集體恐慌的研究出發,賈尼斯也提出「團體迷思」(groupthink)可能對決策過程造成的非理想後果,尤其在面對容易造成社會恐慌的重大災害之下,團體更需要流通的溝通管道保持決策的透明度與民主性。

因此,在五零年代,從美國至北約的軍事與民防單位,都將恐慌作為戰爭最不可控的核心問題,並陸續提出各項民防訓練計畫建立「心理準備」(psychological preparedness)。當時的心理學家認為面臨戰災最重要的心防機制即是:準備、資訊,與行動(preparation, information, action)。他們認為透明並且非模凌兩可的資訊最為重要,因為「不確定性」永遠比可以管控和計算的風險都來得令人害怕。而反覆的民防課程訓練,由看似簡單、重複性高,並且必須運用肢體協調的工作,能夠更有效讓人民在災害來臨時使用身體的記憶,克服當下的恐慌。他們認為,恐懼無可避免,在面對災難下更是自然的情感表現,但民防的訓練可以使得恐懼不會走向兩種不同的負面心理狀態:冷漠(apathy),全然無感並且停止所有感官與行動,以及風暴(“the storm”),接近歇斯底里的精神狀態,兩者都會使得人們無法做出理智的行動,也會導致團體停止運作。

總的來說,心理學家的介入,使得在備戰的準備上,跳脫出單純技術性的風險計算(例如:防空洞的牆壁要多厚),逐漸帶入人民做為備戰的重要主體,而非單純等待被軍方救援的被動客體。「心防」的技術,在冷戰結束後,也被大量融入當代的災難管理之中,強調整體社會動員的練習並且建立社群心理韌性的重要性。

透過日常演練重建台灣防衛意識的戰爭之框

近年,由於恐怖攻擊頻繁的發生,氣候變遷所造成的災害,以及COVID-19疫情的全球緊急應變,使得民防再次成為重要的政治與研究議題。2018年,瑞典政府出版了民防手冊《如果危機或戰爭來臨》(If Crisis or War Comes),即清楚點出了戰爭的危機並未隨著冷戰的終結而消失,在新版的民防手冊中,瑞典政府也加強了重要的現代戰爭元素,包含資訊戰的影響,並提醒民眾:「如果瑞典被另一個國家攻擊,我們絕對不會投降。所有關於放棄抗爭的資訊都是錯誤的。」受到歐洲各國近期推出的民防手冊的鼓舞,台灣的民間組織「沃草」也推出了第一份民間版本的民防手冊《公民行動指南》,強調台灣面臨混合戰之下的重要備戰知識,包含如何對抗假訊息、辨識敵軍的方式,以及日常演練與救援互助的重要性。

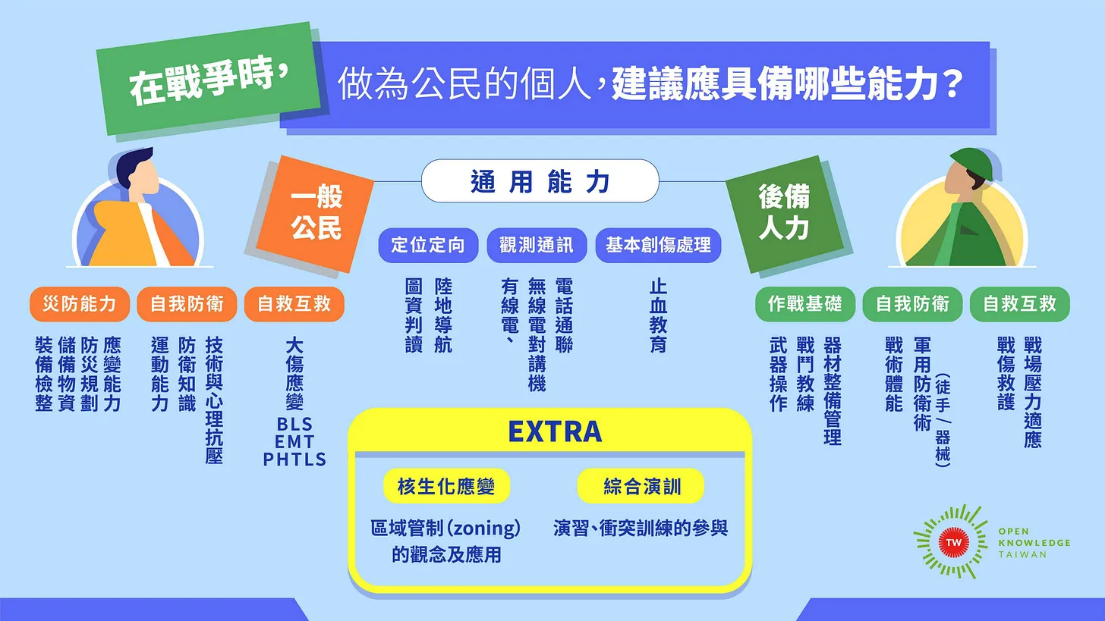

在目前坊間的民防課程中,如同上述心理學家所提出的心防訓練,包含三大範疇:準備、資訊,與行動。首先,在「準備」方面,課程會教導民眾建立個人災難準備的緊急應變計畫,包含在家中儲存適量的物資與避難包,並建立好與家人在災難來臨時的溝通管道與集合地點,以及戰場的緊急醫療措施,止血帶的練習幾乎是各個民防教育中必定包含的課程。另外,在「資訊」方面,包含當代基礎軍事知識的教育,目的在於闢謠坊間廣傳的錯誤資訊,像是純粹以武器數量計算中國的軍事優勢,而欠缺考量防衛者本身的優勢,以及戰爭需考量的外交、經濟、資訊、後勤與地形等等的整體策略佈局。這樣的訓練在於讓人們能夠確切地判斷我們所閱聽的資訊是否符合現實,而非讓我們對於實際局勢的判斷落入戰爭迷霧之中,被恐慌的情緒所淹沒。

另外一個重要的民防訓練項目來自於「行動」。行動的範疇除了個人的體能練習、止血帶的操作,更重要的來自於團體的情境訓練。情境可能包含因為空襲而造成其他類型災害也可能遇到的狀況,比如停電停水、大樓坍塌、電訊中斷、道路車禍,或者如同黑熊學院在今年一月舉行的第一次大規模的大型演練「藍鵲行動」,加入了高強度的情境模擬:戰場上的爆破、大量傷患湧入,以及必須帶領小隊躲避敵軍偵查的練習。民防行動的目的,與平日政府在各部門所舉辦的「演習」並不相同。參與的民眾並非接受到指令要表演出一套事先規劃好的完美劇本,相反地,是要透過行動來認識自己在緊急災難狀況之下可能出現的脆弱性,以及與團隊建立良好溝通與信任關係的關鍵。在藍鵲行動中,我所屬小組的教練即在一開始就強調:「我們這隊有十個人,無論在那裡,我們都是十個人進、十個人出。即使你一個人可以逃脫,光靠自己也無法存活太久。」

培力具有行動力的民眾,除了在災難時期的自救力,也包含成為可以培訓他者的人。台灣民團的策略即是希望落實民間自組的自訓小組:「讓每一個上過課的人未來都能成為自己社群中的教練或講師」,依照不同社群的需求,設計訓練項目。因此,目前曾經參與台灣民團的成員也在各縣市(桃園、新竹、台南等等),基於自己的專長,成立以社區為單位的自訓民防組織。

在和參與過不同民防訓練的報導人對談中,許多人印象最深刻的即是「見證他人和自己同樣關心台灣的防衛議題」這件事。民防訓練行動之中所不斷強調的互助概念,使得在平日缺乏集體防衛感的社會氛圍之下,建立了民間自主的集體防衛意識與信任。擁有不同專長的民眾,也在社群網路之中傳授自學的技術,比如無線電操作、醫療急救考照管道、體能訓練的訣竅,以及軍事或國際觀際資訊來源的管道⋯⋯等等,由看似微小的練習建立自我防衛的信心。

在這一波2022年的國家安全調查民調(Taiwan National Security Survey)中,詢問台灣民眾:「當中國入侵台灣時,你會做什麼?」有19%的人選擇「順其自然」、15.1%「抵抗」、14.8%「支持政府決定」,以及13.3%「從軍」,願意抵抗敵軍的比例比起2020年已有小幅度的增加。其實民防所強調的並非所有民眾都要上戰場當民兵,而更重要的,是在戰災發生時知道自己「該去哪裡」、「該做什麼」。對於一般民眾,最關鍵的應該是前往社區的防空洞與避難中心,而非掉入極端的二選題:「投降」或「抵抗」。這一次的調查,也有少數的民眾增加選擇「後勤補給」、「參加地方民防組織」與「提供醫護支援服務」,這些基本的知識與行動,都將成為台灣民間無論是平成或戰時穩固社會的最大動力。

整體來說,若以「心防」的概念去理解民防訓練的關鍵,即是將經常被認為無法預測並且完全不可控的「戰爭」,重新拆組成為不同可控面相的日常細節——從一件壯觀並且巨大的事件(spectacular),轉換到一種平凡且具象的過程(mundane)——拒絕「首戰即終戰」的戰爭之框,重建公民社會自主的防衛意識。就像是我的一名報導人如此形容他參與民防訓練一年多來的心得:「很像是我們的未來將會有一場考試,不確定何時會到來,但只能平常慢慢準備與練習,也不需要心急。」在看似讓人無力的國際地緣政治面前,取回作為台灣公民的防衛主體性,即是目前民防所觸擊最關鍵的議題。

參考文獻

- 汪宏倫(2014)。《戰爭與社會:理論、歷史、主體經驗》。台北:聯經出版。

- Judith Butler (2016). Frames of War: When is Life Grievable? New York: Verso Books.

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

劉文 民防作為一場公民運動:將「心防」視為備戰關鍵 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6983 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

Check my channel killcams from only you the community. magiccann canna gummies I have been looking for this particular information for a long time. Thanks and best of luck.

This is a great site! I am very happy to read this article. cbd gummies Thanks for giving us go thorough info. Fantastic, for taking the time to write it!

Impressive post! The examples you shared really bring the points to life. full spectrum cannabis oil Can’t wait to read more from you.

發表新回應