[2025台灣國際民族誌影展]

在基礎設施的邊緣,聆聽人的呼吸

公路、電線桿與腳步。三部紀錄片帶我們走入三條看似無關的路徑:墨西哥邊境的高速公路、印緬邊區的高地村落,以及西孟加拉邦的小鎮田野。這些地方有著不同的語言、不同的歷史、不同的邊界線,但卻同處在結構下的危險與脆弱狀態:人們日常生活與想望的交錯,被基礎設施纏繞、限制或延展。在這些故事裡,基礎設施不是冰冷的混凝土與金屬,而是一種存在的命脈。它可能是一條道路,讓人逃離過去或駛向新的暴力;它可能是一根電線桿,讓村落在黑夜裡閃爍出希望又再次熄滅;它也可能是一條已逐漸荒蕪的路徑,曾經因郵差奔跑而充滿傳說,如今只剩下老去的身影。這三部關於基礎設施的影片,訴說人們在技術轉移和生命選擇間的困境。

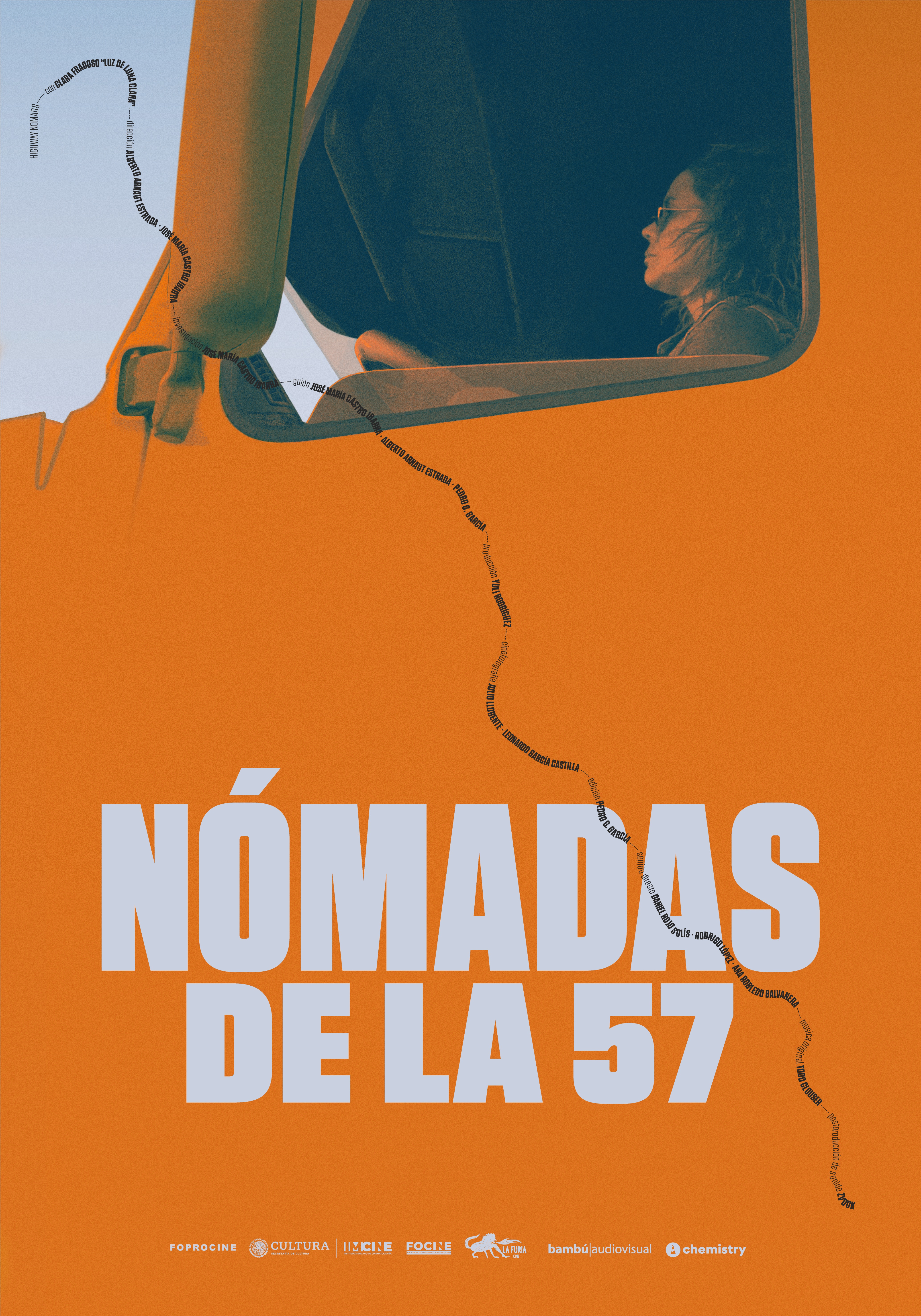

人類學者把基礎設施定義為:「可以驅動其他物質的物質」,也因此「移動」成為在基礎設施裡的重要意象。在《公路上的游牧人生》(Highway Nomads)中,卡車司機Luz de Luna的身影在墨西哥公路的夜色中不停顫動。她不只是駕駛卡車的女人,也是一個被暴力驅逐的人。她逃離婚姻,卻落入另一種結構性暴力:公司底層的勞動剝削、路途孤寂被詐騙搶奪、性別不平等的工作環境又有家庭負擔。卡車與公路是基礎設施的象徵,代表著現代國家的流動性與經濟循環。貨物因道路而運轉,城市因道路而繁盛,但對Luz而言,道路是困境的延伸。卡車休息站與臨時餐館成了另一種「基礎設施」:它們不是官方規劃的建設,而是勞動者在邊緣自行搭建的避風港。她在那裡尋找短暫的安慰,與其他卡車司機分享孤獨的重量。這樣的場景讓我們看見基礎設施的雙面性:道路連結了世界,但它同時也是剝削的血管,把勞動者的汗水輸送進資本的核心。影片沒有宏大的口號,而是透過月光下的卡車大燈,透過女性駕駛眼中的疲憊,讓觀眾感受到「移動」本身如何成為一種被迫的存在,卻又在不斷地移動中尋找可能的停靠方式。

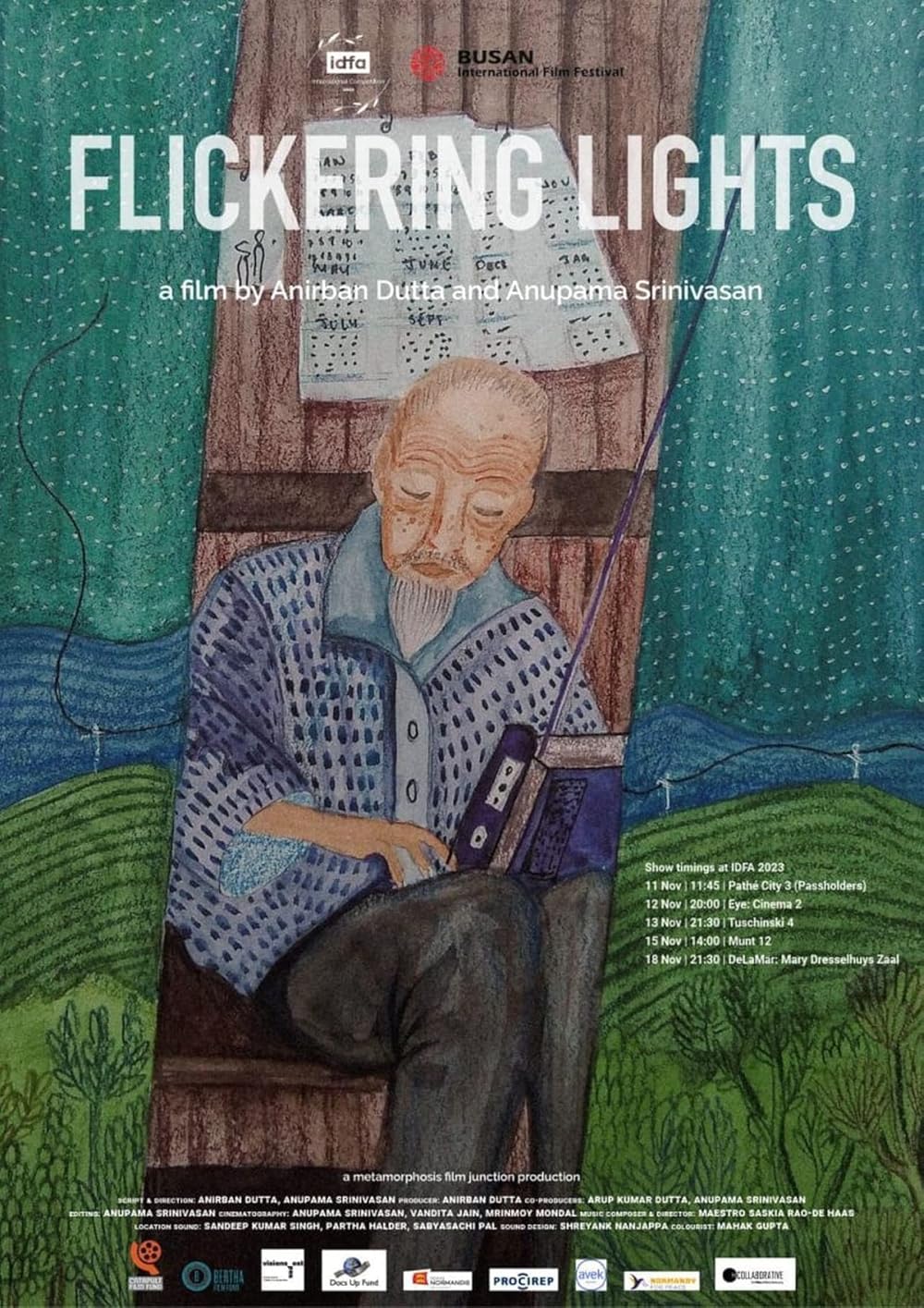

目光轉向《電力要來不來的日子》(Flickering Lights),影片帶我們進入印度東北角落的納加族村落Tora。這裡的邊境感更為深刻:七十年來,他們不只是被遺忘於基礎設施的網絡之外,也被困在叛亂與政治邊緣的歷史之中。電力,是現代性的最直觀象徵。它帶來光明、冰箱、電視,也帶來納稅、國家控制與新的依賴。對村民Khamrang而言,電線桿的矗立只是一個國家治理的表象,他心中真正的夢想不是燈泡亮起,而是民族自主;與此同時,商店女主人Jasmine則懷抱著更具實際性的夢:一台冰箱能讓她販賣飲品,換來孩子的學費。影片的詩意就在於這種拉扯。電線坑洞被隨意挖下,工人隨意施工,村民既期待又懷疑。這種「閃爍」不只是電力的不穩定,更是現代化承諾的搖晃。當燈光終於點亮,觀眾無法確定那究竟是歡慶還是諷刺。基礎設施在這裡成為一種幻影:它象徵國家的在場,卻又不斷地以缺席和失落來提醒人們,這不是他們的基礎設施,而是加諸其上的體制。

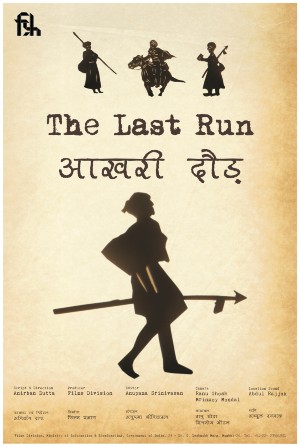

至於《奔走的老信使》(The Last Run)則把我們帶往印度西孟加拉邦的Purulia。送信者Kalipada的身影緩慢而沉重,他是少數仍堅持徒步送信的「郵差跑者」。在過去他們的腳步與民間神話相互交織,被視為勇敢與忠誠的象徵,但在數位時代,電子郵件、手機與快遞公司早已取代了他的腳程。這裡的基礎設施不是即將到來的道路或電力,而是正在消逝的舊路徑。Kalipada的「最後一跑」不只是職業的謝幕,也是整個世界觀的退場。影片透過音樂與民間故事,將這位老跑者的身影與神話並置;他不只是送信的個體,而是承載文化記憶的最後一環。透過肉身實踐的基礎設施,既是實體的物質(道路、郵路),也是象徵的意象(連結人與人的信件,連結過去與現在的神話)。當Kalipada步伐遲緩,觀眾彷彿聽見一個時代的心跳正在緩慢停歇。

對比之下,在自媒體「設施」裡的人們,也通常處在基礎設施的邊際記錄著自己的形象。YouTube上面的一位網紅「胖虎Yvette」以手機媒體記錄著他如同片中的Luz,每天在美加邊境的卡車駕駛生活;彷彿在基礎設施的邊境裡生活,人就能特別展現獨特的能動性。然而,紀錄片中的這些影像卻讓我們意識到,基礎設施總是帶著模糊的光暈,它既是工具也是寓言,它是月光下閃爍的車燈,是泥濘中搖晃的電線桿,是夕陽下緩慢的腳步。這些畫面提醒我們,基礎設施不只是建築或線路,它與人類的身體緊密相連,它塑造勞動的方式、決定生活的節奏,也在無形之中,滲入了個人的命運。在墨西哥的夜裡,卡車車燈組成資本主義的河流,閃爍卻孤寂。Luz握著方向盤,像是握著最後的自由,卻也被道路無盡地拖向遠方。在印度邊境的村落,電線桿在雨水中搖晃,坑洞裡積著泥濘,孩子們追逐著電工的腳步,似乎在追逐一個會隨時熄滅的夢。在西孟加拉邦Purulia的田野,老送信跑者的腳步踩在乾裂的土地上,他的影子就是一條即將消失的道路。紀錄片一方面反省了網紅能動性背後受環境限制的無法驅動,一方面再次見證在沈默又巨大的資本時代下,即將改變的驅動模式。

這些影片展現的樣貌,在台灣—尤其是原住民部落並不陌生;包括奇美,達蘭埠以及司馬庫斯部落,在九零年代之前仍然因為缺乏電力而被稱為「黑暗部落」;而東海岸的阿美族人旅外工作,因為家族與部落換工連結,常常也成為特定的車隊組織。紀錄片運動者馬躍‧比吼就曾經拍攝《疾馳的生命:八嗡嗡車隊》,記錄旅外的阿美族人努力工作組成車隊,而在家鄉之外組成另一個新生的部落社區。對比於台灣的經濟轉型,這裡把三部紀錄片放在一起,令我們可以看見基礎設施的三種不同狀態:在墨西哥,公路的存在殘酷地推動勞動者的疲憊;在納加族的村落,電力的承諾時而降臨、時而缺席;在西孟加拉邦,郵路的意義則在衰落中留下詩意的殘響。這三種狀態揭示了一個共同的真相:基礎設施並非單純的技術物,而是權力、夢想與記憶的結晶;它們滲透到人類的日常,也構成社會不平等的網絡。Luz的駕駛,是在基礎設施中掙扎求生;Jasmine的冰箱夢,是在基礎設施的缺席中拼湊希望;Kalipada的腳步,則是在基礎設施退場時仍守護尊嚴。

《公路上的游牧人生》、《電力要來不來的日子》、《奔走的老信使》三部紀錄片各自從公路、電力與郵路切入,卻共同描繪了一個普遍的問題:我們如何在基礎設施的網絡中生存?基礎設施是現代性的骨架,卻也可能成為壓迫的鎖鏈。它既能點亮夜空,也能製造陰影。人們的生命故事,就在這些縫隙之中發生。這三部影片,像是三個不同方向的回聲:一個在夜色的公路上低吼,一個在邊境的黑暗中閃爍,一個在田野的空氣裡逐漸消逝。它們告訴我們,基礎設施不是冷硬的物,而是一種流動的生命—它隨著人類的渴望而誕生,也隨著人類的失落而凋零。當我們凝視這些故事,也許問題不是「基礎設施能給我們什麼」,而是「我們如何與基礎設施共生」。在月光、公路、電線桿與腳步之間,我們看見的不只是建設,而是生活本身的重量與詩意。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

李宜澤 [2025台灣國際民族誌影展]:在基礎設施的邊緣,聆聽人的呼吸 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/7089 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應