[2025台灣國際民族誌影展]

廢地重生:河流、森林、蜜蜂,與去殖民的故事

紐西蘭一條被當成親人與祖先看待的河流、墨西哥一片逐步恢復生機的森林、波多黎各一座蜜蜂飛舞的小島,這些浪漫的當代生態故事,背後其實都有一個共同的寓言,那就是在地原住民如何面對殖民的摧毀力量,在幾乎已成廢墟的土地上,透過親密、靈性的關係與感知力,重新找回身為人的尊嚴。然而這些敘事絕非線性的「觸底反彈」與阿凡達式的「生態英雄反抗」。這些在地行動有各自的組裝串連方式,也不盡然能成為他處的藍圖,但至少,在其中都可以找到另外貫串三者的線索:一首歌、一群孩子、生命最原初的喜悅。

二〇一七年,紐西蘭北島的旺阿努伊河(Whanganui)被賦予法律上人格權加以保護的消息傳開,被視為非常進步的環境保育觀念。在名為《祖先之河法案》(Te Awa Tupua Act)的條文中明言指出,旺阿努伊河從高山源頭到出海口最飽滿狀態所涵蓋的土地、河床、周遭植被、領空、甚至其中「形而上」(metaphysical)的元素,都將被視為一個整體的個人對待,享有相關權利、權力與法律責任,如受到侵犯得以接受賠償。事實上在二〇一四年,北島最大的原始森林尤瑞瓦拉(Te Urewera)已率先被賦予人格權奠定先例,而今年二〇二五年北島第二高山塔拉納基(Tanaraki)則成為第三個這樣的自然人實體。

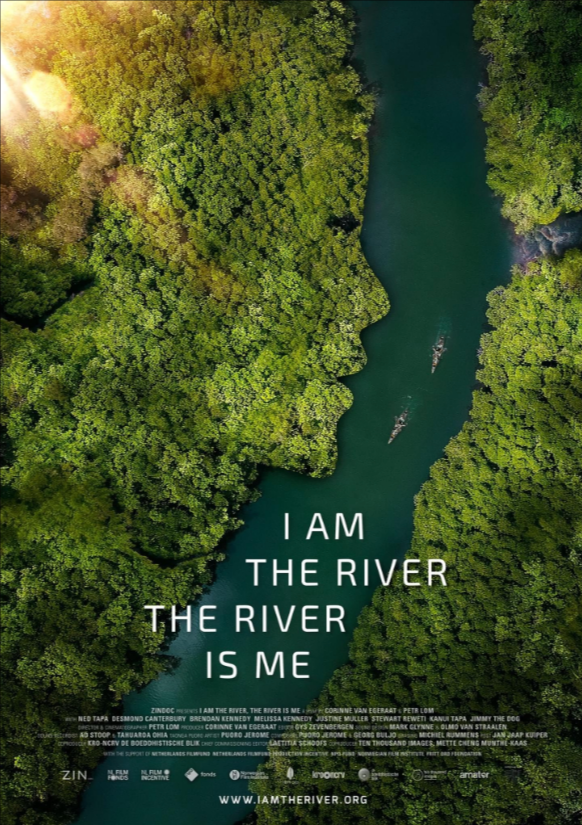

很多人不知道的是,這三個案例都屬於紐西蘭政府基於《懷唐伊條約》(Treaty of Waitangi)的精神,對於在英國殖民歷史中權利受到不同程度損害的毛利社群的賠償,而旺阿努伊河的管理與保護者(而非擁有者),就是由鄰近多個氏族部落(iwi)構成。在紀錄片《河流的親人》(I Am the River, the River Is Me)中,我們透過部落長者如奈德(Ned Tapa)和其他族人的敘事,瞭解到河流受過的委屈:蒸汽船對漁場的破壞、河床砂石的掠奪、城市廢水的排放,以及部落作為管理者在這個過程中逐步的邊緣化。而《祖先之河法案》的通過,就是部落自十九世紀末就開始爭取與抗爭的成果,這甚至有紐西蘭歷史最悠久的訴訟案之稱。面對著殖民與現代國家巨大頑固的法律權力體制,這絕非易事。我們可以看到世界上其他同樣將水體賦予人格權的案例,如二〇一七年印度的恆河與亞穆納河,或二〇一九年美國的伊利湖,但最後都被撤銷,而後者的理由是違反大湖周邊各種利害關係人的憲法權利。

但《河流的親人》的主角不是族人,而是旺阿努伊河本人,但是它要怎麼說話?片中以大量的全景、空拍、水底、特寫鏡頭,試圖以畫面來訴說自己的身世。還有聲音!川流滾動、風起雨落、沿岸蟲鳴鳥叫、蕨葉擺盪,族人說這是他的呼吸之聲。還有一位毛利自然聲響藝術家,用傳統樂器或摩擦卵石與之唱和。別忘了孩子在河流中戲水的笑聲,還有那首〈旺阿努伊之歌〉,在法庭上與部落中驕傲地唱頌。來訪的澳洲原住民領袖說,這裡讓他想到家鄉的「歌行路線」(songline)。

另一部《深根不移》(Our Roots Remain)則有著類似但不盡相同的重生寓言。在片子尾聲,透過文字描述可以讀到墨西哥中部切蘭鎮(Cherán)居民復育外圍森林的成果:五萬英畝的流失,因為每年栽種可多達一百萬根松苗的集體努力,以及經營酪梨的副業,已有百分之六十被種了回來。但是什麼原因造成廢地的?若搜尋非法伐木或森林流失的國家名單,墨西哥或許不會榜上有名,但這裡非法伐木的問題在於販毒集團的暴力介入,木材幾乎都是流向首都墨西哥城等都會地區的營造市場,而受創最深的地區,往往是原住民的傳統領域。切蘭鎮的主要居民為普雷佩查族人(Purépecha)。二〇一一年,他們起身遊行反抗日益嚴重的森林砍伐以及衍生的缺水問題,甚至組織武裝森林巡守隊,並建立自己的半自治政府與長老議會,是墨西哥原住民運動的著名事件。

作為短片的《深根不移》,其敘事採用簡潔有力的步調,由社群領袖吉諾(Geno)、環保工作者帕可(Paco)、街頭藝術家蘇西(Suzy)輪流講述森林對他們的意義,以及在他們見證之下森林的改變。他們面對的殖民暴力更為複雜,是墨西哥在西班牙統治遺緒之下、持續針對並抹除原住民的「混血殖民主義」(mestizo colonialism)意識形態,沒有像紐西蘭有《懷唐伊條約》這樣清楚的補償機制;正因如此,在這裡恐怕必須採用更激進的手段來實現土地正義。然而相同的地方是,在二〇一一抗爭與往後森林保育活動中,還是可以看到孩子們密切參與的身影,以及改編自著名智利抗爭歌詞的口號「團結的切蘭永不被擊潰」(Cherán unido jamás será vencido)響徹雲霄。

波多黎各是美國的非合併領地,彷彿總是溫順地依附在與美國的關係之中,但《蜜土新生》(The Bee: A Reflection on Women, Land, and Occupation)透過別克斯島(Vieques)上蜜蜂與一群女農組成的組織「野生蜂巢」(La Colmena Cimarrona)的溫暖故事,揭露了美國軍事帝國主義暴力在此留下的冷酷傷痕。從二戰至廿一世紀,美國海軍把這個小島當作軍事演練的地點,其中包括燒夷彈以及其他帶有化學物質的武器施放,對島上的影響除了環境破壞外,還有居民因武器毒物遺留而產生的健康問題。在持續的抗爭之下,二〇〇三年美國海軍終於撤出,但廢土已然造成。

然而《蜜土新生》採用的鏡頭語言並非指控,而是黑白畫面之下「野生蜂巢」女農一週的溫馨日常,她們耕種、引水、收成、聯繫、辦工作坊、做菜、喝咖啡、泡洛神茶、彼此開玩笑、嘲諷只拍照的「白人環保運動」、談女性主義與食物主權。當然,她們也養蜂,但其實蜜蜂的畫面不多,有時候甚至會覺得導演是在將女農視為辛勤的蜜蜂。她們說,照別克斯島被摧殘的程度,島上不應該有這麼旺盛的蜜蜂社群。這其實就是島民強韌生命力的隱喻。對了,再次地,這裡也有孩子,也有歌聲。片子以一首由在地女性創作、嘲諷美軍撤離的〈勇者的土地〉民謠悠悠收尾,在田地中教導孩子們傳唱。

我想,大概沒什麼能比這個畫面更能彰顯「去殖民」是什麼了。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

林浩立 [2025台灣國際民族誌影展]:廢地重生:河流、森林、蜜蜂,與去殖民的故事 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/7088 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應