語言、暴力、救贖與罌粟之海(上)

前前言:風格之必要

具有牛津大學社會人類學博士學位的印度小說家阿米塔.葛旭(Amitav Ghosh)的《朱鷺號三部曲》不容易簡單地評論──內涵豐富、結構宏偉、企圖壯麗、意旨深遠。其重量,其複雜性,如同印度洋,如同南亞次大陸,難以簡短概括。任何簡化評論都形同一種冒犯。能夠承載如此重量的簡短文體形式,慚愧地,在我的能力範圍之內,並不多。若非極大化我的文字駕馭能力以及知識範圍,如同Patrick Wolfe寫作Settler Colonialism那般的密度,能以幾千字篇幅令讀者芒刺在背,(見註一)否則,就得想個獨特的敘事方式,從音樂、繪畫、建築、電影與詩借鏡。

很慚愧地,我的所知有限,訓練貧瘠,只能採取一種昆德拉、韓少功與葛旭都採用過的方式:詞條式。沒有採取卡爾維諾一般的塔羅牌式,只是因為不熟塔羅牌。而我更無能力寫波赫士式的短篇小說,一篇小說就是一個現代性的隱喻與寓言。我只能以修補匠的個性來寫《朱鷺號三部曲之一:罌粟海》的心得(甚至不是書評)。

在兼顧可讀性的前題下,書寫方式含有大量的註腳。(見註二)身為註腳愛好者,我認為註腳與正文同等重要。它們是正文行文中容納不下的外正文,無法被裁減。註腳與正文,如同透視法中的背景與前景,共同構成作品,其重要性不下於葛旭在書末所附(令譯者心力交瘁)的〈朱鷺號字詞選註〉。但是在「學術著作」的規範中,註腳可以省略不讀。特意(善意)提醒讀者諸君。

前言:魍魎畫皮,月之暗面

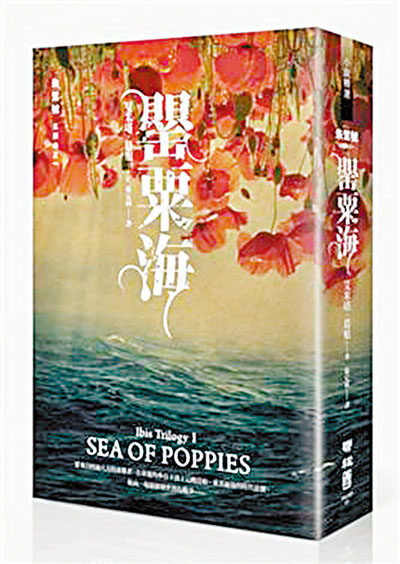

這是一部好看且使人不安的小說。感謝張定綺的流暢譯筆,以及聯經出版社的遠見,使華語世界的讀者得以拜讀這部揉合歷史、航海、遊記與探險小說等不同文類的語言混雜盛宴兼後殖民政治寓言。(見註三)身為華文世界的讀者讀著讀著就感到英語世界的讀者勢必備感不安。(見註四)原因多重:除了這是一部舞台在英語讀者所不熟悉的印度洋(而非大西洋)的世界經濟民族誌之外,它的商品是獲利率極高的毒品──鴉片。這本小說,對於鴉片的前世今生,以及它所牽動的無數螻蟻群生的命運──包括罌粟種植對於印度比哈爾省農民的深切影響、由於止痛而染上鴉片煙癮幾成廢人的印籍傭兵、鴉片工廠內鉅細靡遺令人毛骨悚然的紀錄、鴉片工廠附近跌跌撞撞忘記如何飛翔的蝴蝶以及神智不清忘記如何攀跳的猴隻;來自利物浦,說著一口王后的英語,篤信自由貿易與基督教(以及性自虐)的大英帝國貿易商(他在自由貿易上帝的面前,手按聖經,與同樣篤信基督教的殖民地法官共謀,騙取了印度王爺的廣大土地房舍財產,剝奪王公的一切尊嚴與自由)──全觀、細膩,連民族誌也自嘆弗如的細節,牽動了英語讀者與成長於殖民餘蔭之人類學者的神經。如果說,茶葉之於英國,就是(而非「如同」)一位女神,值得為了女神改造整個世界的經濟結構與貿易體系,並且將這改造過的世界犧牲在她的足前,(見註五)那麼,鴉片猶有過之。鴉片值得大英帝國為了將中國人民將其滿州暴君的獨裁壟斷下解放出來,使之得以享有鴉片自由貿易的利益,此舉並將拯救英國在印度內陸為了種植鴉片而半拐騙半強迫使小農將糧食作物全數改種鴉片,(見註六)使得一旦鴉片滯銷「將成千上萬死去」的印度小農。為了這些高尚的目的,大英帝國將「以一小支英國部隊,兩個印度兵團」「充其量幾艘驅逐艦,加上數十艘商船」(頁242-243),敲開中國大陸的貿易(與解放)之門。

「耶穌基督就是自由貿易,自由貿易就是耶穌基督」

在這一小節之中,我會大段引用落難王爺尼珥(Raja Neel Rattan Halder),與英國商人勃南(Mr Burnham)的餐桌對話。(見註七)這場晚宴一如發生在宣統即將遜位之前的紫禁城──王國已經衰頹,但是餐桌禮儀繁文縟節以及飲食禁忌還是要照顧。因此,尼珥儘管令屬下精心準備,自己卻不動一箸(不動刀叉不動手)。(見註八)這場對話,發生在英國商人與印度王爺之間。在晚宴之後,很快地,英國商人即將以法律之名,用計奪取印度王爺的一切身家財產與地位。尼珥曾經念茲在茲視之為不可逾越的食物、身體、排泄與清潔禁忌,將全部打破。他將成為一個囚犯,一個額頭上刺字,人人皆可殺之的神聖之人。然而在歷史作為殘酷人性的註解而展開之前,至少還有這樣一場對話,發生在印度知識分子,以及英國基督教商人之間,揭示了大英帝國的某種特殊性質──一手刀劍,一手聖經,祭龕上供奉的是自由貿易的上帝。(見註九)這樣的對話,第二次是發生在英國商人家中的晚宴,出席者包括了朱鷺號船長、法官、商人及其家眷。或許是由於知識等級的差異,第二次晚宴時唯一的良心,干犯眾怒表明「不會為了鴉片而作戰」的,是位身體孱弱,不受英國人歡迎的船長──稍後我們會知道,他也是鴉片癮者。

之所以全文引用,或許是由於昆德拉在《不朽》之中所提到的:如果漏讀了一段話,怎麼能了解他的小說要說的是什麼呢?然而,長段的引用,也是不符合學術撰文規範的。幸好芭樂人類學是一個不拘文體的園地。

[尼珥]發覺一件令他震驚到無以復加之事。他的眼光飄向桌子中央那盆枯萎的蓮花,隨即驚恐萬狀地察覺,插花容器並非他以為的是個花盆,而是個舊陶瓷夜壺。船上年輕一輩的船夫顯然都對這件器物的功能與歷史一無所知,但尼珥清楚記得,他是特地買來供一位腸胃長寄生蟲的重病老法官使用的。

他壓抑一聲噁心的驚呼,連忙移開目光,尋找一個使來賓不至於注意此事的話題。當一個話題浮現,他立刻用還聽得出殘存些許厭惡感的聲音說:「但,勃南先生!你是說大英帝國為了強迫中國買鴉片不惜一戰嗎?」

勃南的反應來得很快,他把酒杯重重往桌上一放。「你顯然弄錯了我的意思,尼珥.拉丹王爺。」他說:「戰爭如果爆發,也不是為了鴉片。打仗是基於原則:為了自由--為貿易自由,也為中國人民爭自由。自由貿易是上帝賦予人的權利,這原則適用於所有商品,包括鴉片在內。但以鴉片而言,更重要的是,若沒了它,幾百萬中國人就將喪失英國提供的長久利益。」

聽到這兒,賽克利插嘴說:「怎麼說呢?勃南先生?」

「理由很簡單,瑞德,」勃南耐心地說:「英國對印度的統治若沒有鴉片就無法維持──事實就是如此,我們不用假裝。你一定知道,這些年來,東印度公司光是出售鴉片的年收入,就等於你的祖國,美國的全年國民所得。你能想像若沒有這筆源源不絕的財富,英國能統治這塊貧瘠的土地嗎?試想英國的統治帶給印度的種種利益,我們豈不就能推斷,鴉片是上帝賜給這國家的最大福佑嗎?豈不更可以說,把這些好處散播給更多人,乃是上帝賦予我們的責任嗎?」(頁111)

尼珥對勃南的高論心不在焉,他的注意力完全在其他方面。他這一刻才想到,夜壺這檔事本有可能發展出更恐怖的結局。例如,萬一它被當作湯碗,盛滿冒著熱氣的湯送上來的話,他該怎麼辦?想到所有可能發生的情況,他有充分理由感謝神明使他不致在社交場合身敗名裂,這件事充滿神的旨意,他忍不住滿懷虔敬地反駁:「用上帝為鴉片辯護,你不覺得不安嗎,勃南先生?」

「一點都不會。」勃南捋著鬍子說:「『耶穌基督就是自由貿易,自由貿易就是耶穌基督。』我認為這是我聽過最真實的話。如果上帝要用鴉片當作打開中國的工具以接受祂的訓誨,那就讓它實現罷。就個人而言,我得承認,我覺得英國人毫無理由助長滿清暴君剝奪人民享用這仙丹妙藥的行徑。」

「你是指鴉片?」

「當然。」勃南嚴厲地說:「我且問你,大人,你願意回到拔牙或截肢時沒有任何止痛藥減輕痛楚的時代嗎?[中略]少了嗎啡、可待因、那可丁,現代醫療和外科手術就都無法施行,而這些藥物不過是鴉片所衍生福庇中的少數幾種而已。若沒有小兒腸痛水,我們的孩子就不能睡覺。我們的淑女──啊,我們敬愛的女王也包括在內──沒有鴉片酊要怎麼辦。想想看,甚至這個進步與工業化的時代都可說是鴉片造就的。若沒有它,倫敦街頭會滿是咳嗽、失眠、大小便失禁的人。把這一切列入考慮,豈不有充分的理由質問,滿清暴君有沒有權利橫加阻撓,剝奪他無助的子民享受進步好處的機會。你想,上帝若看到我們與暴君同流合汙,讓那麼多人無法分享天賜至寶,祂會高興嗎?」

「但是,勃南先生,」尼珥堅持說:「中國有很多人染上鴉片癮,中毒不醒,不也是事實嗎?我們的造物主應該不樂見這些苦難吧?」

這話激怒了勃南。「先生,你提到的缺失」他答道:「只是人類墮落的一面,尼珥.拉丹王爺,如果你有機會到倫敦的貧民窟走一遭,就會親眼看到,帝國首都賣杜松子酒的店舖裡,上癮中毒的人並不比廣州鴉片館裡少。難道我們因此就要剷光城市裡的酒館?禁止在餐桌上飲用葡萄酒,也不准在客廳飲用威士忌?剝奪水手和軍人每天的一杯小酒?即使執行這些政策,難道從此就不會有人上癮,再也沒有人酗醉?(見註十)如果這方面的努力失敗,國會中的議員諸公就得承擔因而喪生的每條人命的罪咎?答案是不。不會的。因為要矯正毒癮問題不能靠國會或皇帝下令,只能靠個人良知──每個人要認清個人的責任,要敬畏上帝。作為一個信奉基督教的國家,這是我們能教中國唯一且重要的一課--我一點都不懷疑那不幸國家的老百姓會歡迎這個信息,問題是他們受殘酷的暴君控制,以致無法聽到。中國的腐敗只能歸咎於它的暴政,先生。像我這樣的商人無非就是自由貿易的僕人,它像上帝的十誡一樣,是永恆不變的。」勃南先生頓了一下,把一塊酥脆的蔬菜球扔進嘴裡。「在這方面,我還能補充一點,我認為拉斯卡利王室不宜討論鴉片是否道德的話題。」

「有何不宜?」尼珥打起精神,準備面對接下來必然出現的對峙。「請解釋,勃南先生。」

「有何不宜?」勃南挑起眉毛。「這麼說吧。最好的解釋就是,你擁有的一切都來自鴉片--這艘船、你那些房子、這一桌食物。你以為光靠你的房地產收入和那些身在飢餓邊緣,與苦力無異的農民,就能有這種享受嗎?不可能的,大人,是鴉片給了你這一切。」

「但我不會為它發動戰爭,大人。」尼珥用同樣尖銳的語氣對勃南說:「我也不相信大英帝國會這麼做。你不要以為我不知道國會在貴國的影響力。」

「國會?」勃南笑了起來:「戰爭結束前,國會根本不知道此事。相信我,大人,如果這種事要交給國會處理,老早就沒有大英帝國了。」(頁113)

食物的香味對尼珥毫無影響,他被勃南的話深深刺傷,所有與食物有關的念頭、蛔蟲與夜壺的困擾,都忘得一乾二淨。「千萬別把我當作無知的本地人,」他對勃南說:「而像對小孩似的跟我講話。容我這麼說,貴國的年輕女王不會有比我更忠貞的臣民,也沒有人比我能更應清楚理解英國人享有的權利。事實上,我能補充,我對休姆、洛克、霍布斯等人的著作都非常熟悉。」

「你甭在我面前提什麼休姆、洛克的。」勃南用駁斥搬弄權威姓名以自抬身價者的冰冷口吻說:「我告訴你,打從他們一進孟加拉稅務局工作,我就認得他們。我也讀過他們寫的每一個字──包括他們寫的衛生報告。至於霍布斯先生,我前幾天還在俱樂部跟他一塊兒吃飯。」

「霍布斯這好小子,」竇提忽然插嘴說:「進市議會啦。如果我沒弄錯。我跟他去打過一次野豬呢。嚮導驚起一隻老母豬和一窩小豬,把馬嚇得魂不附體。老霍布斯摔下來--正好跌在一隻小豬身上。當場就死了。我是說那隻小豬。但霍布斯毫髮無傷。真是慘不忍睹。不過烤熟後依舊美味。我是說那隻小豬。」 (見註十一)

讀者讀到這裡應該十分清楚了。故事展開於鴉片戰爭前夕的1838年。在座的英國人,並不認識受過良好語言與啟蒙思想教育的尼珥所說的那些英國思想家──十六、十七世紀的霍布斯(1588-1679)、十八世紀的休姆(1711-1776)、洛克(1632-1704)。他們認識的只是同名的下層官吏。甚至,這些來到印度的英國貿易商、法官、稅務員、低階官吏、書記,對於尼珥的純正英語與良好教養,不屑一顧。在尼珥接下來的遭遇之中,讀者將會看到,那令作者深深同情的教養、知識、品格、(許多英國人還不具有的)純正英語,如何為他自己帶來屈辱,但在他被剝奪至一無所有之際,又將如何為他帶來救贖。

(未完待續)

註一:不騙你,Wolfe真的是這樣寫作的。隨著其批判[掃射?)範圍,讀者愈來愈坐立難安,令人慶幸起幸好自己不是以色列人、澳洲人、比利時人、英國人、美國人;令人暗暗鬆一口氣,幸好他只是輕輕帶過西藏、幸好他還沒寫到台灣。參見Wolfe, Patrick. "Settler Colonialism and the Elimination of the Native." Journal of Genocide Research 8.4 (2006): 387-409。

註二:文獻引用格式來自現代語言學會MLA, Modern Language Association),而非社會科學常用的美國心理學會(APA, American Psychological Association),或者人類學常用的AAA (AAA, American Anthropological Association)。原因非常簡單。在此暫按下不表。(編按:此格式經芭樂人類學部落格更改過)

註三:Arora, Anupama. "“The Sea is History”: Opium, Colonialism, and Migration in Amitav Ghosh’s Sea of Poppies." ariel: A Review of International English Literature 42.3-4 (2012).21. Schine, Catherine. "Adventures in the Opium Trade." Rev. of Sea of Poppies. The New York Review of Books 15 (2009). 彼岸亦有簡體版譯本。李瑤、郭國良翻譯,書名《罌粟海》由人民文學出版社2012年出版。只是我尚未拜讀。

註四:其實我是錯的。截稿前日開始查詢此書的英語期刊書評,收穫頗豐,從語言、印度洋、後殖民、愛情、歷史小說、種族、階序制度各角度探討,不一而足。這才發覺,原來我以大漢沙文主義的玻璃心腸度英語世界的君子之腹。

註五:此句翻譯自Marshall Sahlins著名的文章”Cosmologies of Capitalism”結尾:“Truly she is a goddess worthy of the sacrifices the world has made for her.” 在文中,Sahlins不無諷刺地說,茶在其起源地並不甜,但是就如同咖啡與巧克力在引入西方之後都與糖共食,「就好像是,對於人的味覺而言,這種飲料的微甜的苦味代表了一種[結構性]轉化,可以在人的道德存在上發揮作用。這種魔法的社會起源之最佳解釋莫過於:英國茶迅速地具備了遠遠不同於其化學組成的心理價值。它含有咖啡因,原先是作為興奮劑使用,現在英國人規律地飲用茶,以使自己鎮靜下來。」(440) Sahlins, Marshall. "Cosmologies of capitalism: The trans-pacific sector of “The World System.”." Culture/power/history: A reader in contemporary social theory (1994): 412-455.

註六:比如這段文字,藉由狄蒂,一位女性之眼,描述在英國人半哄半強迫地棄耕糧食作物的田地:「收割鴉片的工作才完成不久,植物被留在田裡任其凋萎,整片田野都被枯枝覆蓋。除了幾棵芒果樹和波羅蜜樹的葉子,沒有一絲撫慰雙眼的綠意。她知道自己的田地看起來也是這副模樣,如果她今天還在家,一定會自問,未來幾個月要靠什麼充飢:蔬菜和穀物在哪兒?她只看一眼就知道,這兒就跟她離開的村子一樣,家家戶戶的土地都被抵押給鴉片工廠的經紀人:每一個農夫都簽了合約,為了履行合約,他們除了在田種滿罌粟外別無選擇。現在收穫結束,家家沒有米糧,為了養家活口,他們只好在債務中愈陷愈深。」(頁180)

註七:值得注意的是,在原文中,作者每每提到餐宴的兩位英國人,勃南(Mr Burhham)與竇提(Mr Doughty)時,均前綴以頭銜──「先生」(Mr)。對於出身於黑奴現為自由民的美國大副賽克利(Zachary),則略去此種繁文縟節。地位尊貴的Raja Neel(尼珥王爺。Raja是「王」、「王侯」之意),卻僅以Neel稱呼之。這樣的指稱細節在稍後勃南先生加的晚宴中再度出現(十一章)。然而此種細節,無非是整部小說中的海浪之一,交織進更大的浪潮。

註八:是誰發現尼珥絲毫未進食的呢?是全書中少數有人性的人,大副賽克利。

註九:中文也有類似的表達法:右手念經,左手XX(作者已將不雅文字馬賽克)。

註十:原文為”And these measures being enacted, would addiction disappear and intoxication vanish?” (Ghosh, Amitav. Sea of Poppies: A Novel. 2008. Picador, 2009. 114) 聯經版翻譯為「即使執行這些政策,難道從此就不會有人上癮,再也沒有人沉醉?」(頁113)。在此將「沉醉」改為「酗醉」。

註十一:艾米塔.葛旭(Amitav Ghosh)。《朱鷺號三部曲之一:罌粟海》(Ibis Trilogy 1: Sea of Poppies) 張定綺(譯)。台北:聯經,2015,頁111-114。中文翻譯著作引用格式參考中山大學文學院撰稿格式。我才疏學淺,臨時找不到台大歷史學報、師大歷史學報、新史學、中研院史語所集刊的譯著引用格式。有善心人士在部落格上整理了台大歷史學報撰稿格式(含譯著),儘管簡潔美觀,由於未獲官網連結,只得割愛。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

bricoleur 語言、暴力、救贖與罌粟之海(上) (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6594 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應