田野敲敲門,敲到2.0?

芭樂小編註:本文主要內容為臺灣大學出版中心《田野敲敲門2:調查研究再進攻》書摘,以及新書發表活動資訊。本書作者群自2023年起在臺北、臺東就本書進行田野經驗交流及書章修訂討論,除了與讀者分享跨越學科邊界的田野方法外,也設計各種學習小活動,讓田野工作更容易上手。一起做敲開田野的大門吧!

再次展開的「田野敲敲門」

2021年9月問世的《田野敲敲門:現地研究基本功》一書,試著從「我到底怎麼開始田野調查」這個問題下手,提供大家一些方法與思考。那麼,如果已經敲了門也推開門、走入田野之後,為什麼今天我們還要在這裡談《田野敲敲門2:調查研究再進攻》呢?在回答這個問題之前,或許讓我們一起先回到那個最初的問題:「為什麼要學習如何做田野?」

為什麼要學習如何做田野?縱使每個人的答案不一而足,但我們想許多人的初衷,都是為了習得一身現地研究的基本功,讓自己可以持續探問、記錄、分析、詮釋、了解我們身處這個世界的變(與不變)。的確,許多時候,我們以田野技藝作為連接世界的方式,讓自己的身體與思維連結到地方、深入人群;為了心中那些關於世界「為什麼變?如何變?變了又如何?」的困惑,我們讓田野裡的人事物帶領著我們尋找答案。然而,當我們用田野技法去探照世界的「變」時,也別忘了我們其實不只身處在變動的世界,關於「什麼是田野?有什麼新技法?怎麼施展?」這些問題也隨著世界的變而跟著改變了。

既然改變是雙向的,那麼身為一位田野工作者,也就不得不去面對、認識、再學習變動中的田野概念、工具與技法。而關於變動的世界如何改變田野工作,我們想從2019年末全球的新冠疫情之後,到後續世界動盪局勢下興起的地緣政治,再到生成式AI的普及使用,都讓所謂「田野工作」有了不同的趨勢、挑戰與意義。舉例來說,先前在COVID-19疫情下,全球的移動戛然而止,田野工作不再有「說走就走」的瀟灑,而田野工作者始終無法抵達現地展開研究的困境更時有所聞。

但現實是,田野工作就算無法「說走就走」,也不能「說停就停」。因此,當世界上的許多事務都開始來到「線上」進行,田野工作者當然也會在無法親臨現地展開研究的時候,開啟更多使用網路視訊、社群媒體等工具,進行訪談紀錄等田野調查工作。一直到今天,就算疫情已經緩解,「線上田野」也已經成了越來越能夠被接受的田野方法之一,當然這也隨之帶動了更多新的關於田野互動、記錄、限制、倫理等各方面不同的思辨。

事實上,所謂「田野」的變也不是今天才發生,而是在新冠疫情、生成式AI使用,或當前熱戰、貿易戰等地緣政治情勢之前就已經在不斷地變動。舉例而言,全球化的連結、人事物的流通,讓田野工作不只侷限於在地的蹲點,而有更多移地、多點連結研究的必要。而田野蹲點所謂的「點」,也不是只有在哪個地方的哪個村子或城市,而是包括進入如某個實驗室、某個醫院等機構內部參與觀察。再者,田野工作者也會蹲點在不同的時間軸線上,也就是不只是進入田野研究場域的當下,也需要讓自己走入對時間綿延縱深的探索,從檔案與田野的來回穿梭中尋得過去與現在之間的聯繫。

除了時空向度的「變」,田野也隨著探究媒介、理論工具的拓展而增添了新的視野與技法。比方說,當所謂的田野經驗材料的分析素材,跳脫以訪談逐字稿或筆記等文字為主的紀錄,而是用聲音、氣味、圖像等作為記錄主軸時,我們如何展開後續的田野敘事和分析?又例如,當田野的關懷,從以「人」為主的核心加入「非人」的角色,例如動物、植物等不同物種的參與,我們又如何採取不同的田野技法來蒐集、勾勒非人物種的行動?最後,當今很多田野工作並不只為了個別獨立研究者的知識生產,而是更著重實際的場域協力與實踐時,我們又如何讓田野工作成為和場域中不同行動者合作的驅力?

根基於上述種種對田野本身之「變」的認知,帶起的是後續如何讓自己更充分具備能夠處理田野之變的功夫?這也就是為什麼我們要在《田野敲敲門:現地研究基本功》之後,再次集結一群身經百戰的田野工作者,寫出他們各自處理不同處境的田野技法,帶領身為讀者的你我一同進入《田野敲敲門2:調查研究再進攻》。我們的目的也是希望大家藉著這本書,不只是習得概念,也能演練技法;也就是說,你我都能從這本書的出版行動,讓自己更意識到世界與田野的「雙向互變」,同時也在不同的研究調查過程裡,更有準備的去應對現下更動態、更多元的田野情境。

各有情境也互相關聯的章節

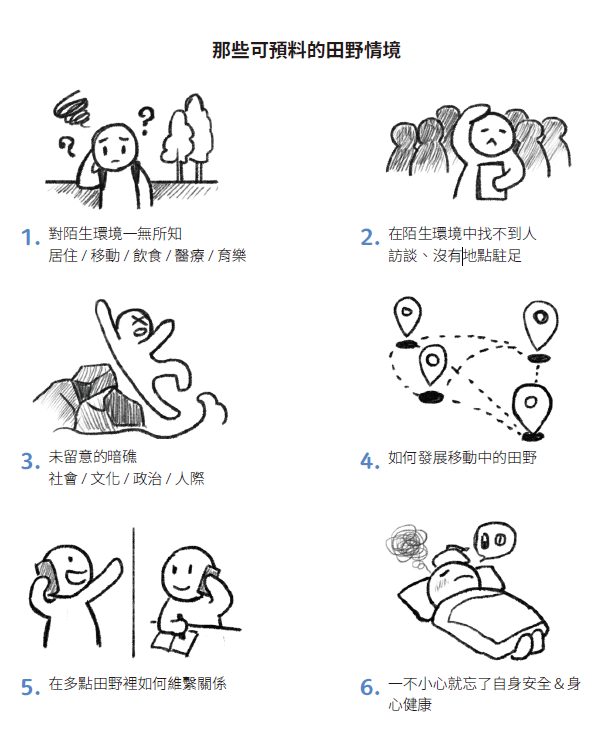

原圖摘自《田野敲敲門2》P.29

面對如此多元的田野情境,挑戰了田野工作過去在「空間」、「時間」與「人」等面向的思維與操作,所以我們需要更靈活的工具和方法。因此本書將從三大主題:「田野在哪裡」、「解鎖時空的田野」、「田野無邊界」,引領讀者探索當代田野的多重樣貌,從而更好地應對世界與田野的「雙向互變」。此外,這三個主題並非各自獨立,而是緊密相連,共同構建了對當下,甚至未來田野工作上更全面的理解。

首先,「田野在哪裡」不再是一個地理位置的簡單提問,它指涉的是研究場域的重新定義,我們探討了田野空間概念的擴展,包括移地多點與數位田野。接著,「解鎖時空的田野」進一步打破了傳統田野「現地」的時空限制,關注時間維度在田野工作中的重要性,也聚焦於機構田野,剖析在相對封閉的空間中進行研究的挑戰與策略。最後,「田野無邊界」則再進一步挑戰田野工作,以「一人」執行記錄觀察、從「人」的「視角」出發的傳統框架,加入非視覺的「聲音」、非人的「多物種民族誌」、非一人的「合作參與式田野」,思考如何與田野中多元的行動者共同生產與實踐知識。

以下分別簡介各個主題下不同章節的作者與內容:

田野在哪裡

試想,當一個田野工作者脫口而出:「我要去跑田野了」,你覺得他/她究竟要去哪裡?之前已經提到,世界之變從全球化到現今後疫情時代,在在都讓我們必須重新思索、定義「何處是田野」。因此,我們已經無法理所當然地認定,這個所謂「跑田野」的地方是個單一、有明確地理範圍的所在。那麼,緊接著更進一步的問題即是,那些沒有固定在一個地點,甚至是無法從地圖明確標上位置的田野,到底是怎麼開始、進行的?過程中要注意些什麼?針對這些疑問,陳虹穎和李梅君兩位作者,分別從「移地與多點研究」與「數位田野」兩章一同領著你我開始《田野敲敲門2》。

移地與多點研究──陳虹穎

陳虹穎是一位以都市為主要田野的地理學家,目前服務於政治大學創新國際學院。虹穎的多點移地田野經驗包括香港、孟買等情境完全不同的城市;帶著這些經歷,虹穎分享了她對移地與多點田野的各種準備,帶著你我從行前的工具整備開始,一直到田野過程中研究者各種心理狀態的調適。虹穎如是說:「如果要為『移地』制定一個定義,我想『移地』與否的標準,除了物理距離上的移動以外,更要考量的是田野工作者置身於該地點的身體感,還有社會與心理的距離。」也因此,虹穎從實際案例與作業操作進入《田野敲敲門2 》,讓你我隨著人、事、物移動開始多點研究時,得以從語言、性別、風險等面向來思索更多細節。

數位田野──李梅君

李梅君任職於中央研究院民族學研究所。梅君在民族所網頁上的自我介紹,開頭寫道:「數位╳政治╳人類學,是我的關鍵字。」這些關鍵字領著她探究科技與民主之間的關係,聚焦主題包括數位行動、黑客文化,到充斥我們日常生活中的網路假訊息等。時常在數位田野裡走跳的梅君,除了斬釘截鐵地確認「不會寫程式的麻瓜也可以研究數位」之外,也手把手帶著你我,一步步練習熟悉數位田野的鋩鋩角角;同時也藉此解答許多人心中「所以數位田野到底是要去哪裡做?」的困惑。梅君說:「田野『地』仍然是存在的,只是數位田野工作者必須要放下對於『物理空間』的執著,開放地感受數位帶來的『沉浸式』體驗。」

解鎖時空的田野

上一個主題「田野在哪裡」帶著我們領略田野蹲點之「地」,並非單一而可以是多點的,並非物理空間的標示而可以是虛擬數位的體驗。不可否認,「田野在哪裡」這個主題讓我們打開對過往田野「空間性」的想像。然而也許有人會追問,田野的空間性被打開了,那麼有所謂田野的「時間性」嗎?再者,知道了田野空間可以既多點又虛擬的打開,但當下有沒有反方向趨勢的存在,也就是進入一個難以打開、甚至是相對封閉的物理空間裡做田野?針對這些疑問,我們接著從「解鎖時空的田野」此一主題,讓何俊頤和王安琪來為各位說說「檔案」、「機構」和田野之間的種種。

檔案研究──何俊頤

何俊頤的研究在環境治理的主軸上,從地下水與遠洋漁業等議題,探問歷史、地理、科技與社會之間的交集,目前是中央研究院社會學研究所博士後研究員。先前提及,當代的田野工作需要琢磨無法到「現地」的情境,尤其在新冠疫情期間與現今全球地緣政治方興未艾之際。然而,對穿梭在歷史檔案與田野調查之間的俊頤而言只要想要認識過去,「人們必然會遇到『無法親臨事件現場』的難題」。因此,藉由本章的內容,俊頤除了介紹台灣目前引領你我進入典藏機構檔案的路徑外,更重要的是帶給大家在田野調查與「他造資料」檔案之間來回的技法與心法,解鎖並脈絡化他人與自己知識生產的過程。

機構田野──王安琪

王安琪是個以安寧照護機構為民族誌蹲點處的社會學家,目前在臺灣大學健康行為與社區科學研究所從事博士後研究。安琪的機構田野經驗,讓她體會到:「進行機構田野的特殊之處,在於機構有一定程度的封閉性,而不同機構的開放程度也有所差距。」也因此,安琪在本章細說關於從事機構田野的各種挑戰與應對方法,從掌握機構的組織架構、機構「守門人」與田野工作進場之間的張力,再到書寫或報導機構田野研究發現所需特別注意的倫理等。除了幫助我們打開一張機構田野的初步藍圖之外,安琪也說,別忘了「找出田野中的驚訝處」,讓田野裡的「驚訝」成為分析組織內隱秩序與文化的重要線索。

田野無邊界

接著,我們走到「田野無邊界」的主題。當然,在「田野在哪裡」、「解鎖時空的田野」這兩個主題中,我們已經開始探索、打破所謂田野的「邊界」。然而,先前的主題著重於反思田野以「物理空間」思維框架而來的局限,因此從多點、數位、檔案、機構來多元化「田野邊界」的想法,並從中構築實際操作的手法。然而,蒐集以「人」為核心的田野素材,以文字紀錄為主要的路徑,然後完成屬於個人的田野作品,無論是研究產出、公共書寫、非虛構或虛構創作等。也就是說,當代田野仍有許多我們習以為常的「邊界」,等著你我從實際的操作中來「穿越」。因此,在「田野無邊界」主題下,讓我們跟著林靖修來探詢「文字與聲音」,和鄭肇祺一起想想「人與非人」,與胡哲豪共同思考「個人與集體」之間的邊界,並從田野實作裡開啟穿越邊界的門。

田野發聲的另類途徑──林靖修

林靖修是個以「聲音」為田野主角的人類學者,目前服務於國立臺東大學公共與文化事務學系。靖修讓我們再次想想田野工作裡的「參與觀察」,是否過度專注在如何「觀」?他提醒說,這「使得田野工作被『眼睛』帶著走,卻忽略了其他感官經驗所傳遞的訊息」。於是,靖修在本章介紹給我們什麼是「聲景」,並藉此鼓勵你我「可以透過『聆聽』、體會各種聲音所觸動的感受或是聯想其所傳遞的訊息和召喚的記憶等」。文中,靖修帶著大家實際操作,循序漸進理解以聲音作為田野主題的意義與必要性。再者,靖修也幫我們打開聲景田野公共性的更多可能,讓「聆聽」成為連結你我與自身社會的力量!

多物種民族誌──鄭肇祺

來自香港的鄭肇祺,任教於國立臺東大學文化資源與休閒產業學系。肇祺說自己是「以吃喝玩樂為業的人類學家」。的確,在肇祺的田野裡有虱目魚、各式野菜等看似能盡情吃喝玩樂的「配備」。然而,那些虱目魚、無患子、龍葵什麼的,對肇祺來說可不止是吃喝玩樂的元素,而是他擺脫以「人」為唯一核心的田野,並融入以「多物種」的視角進行民族誌調查。肇祺從他自己的課程經驗累積為發想來書寫本章內容,邀請你我在田野中走路、彎下腰來,「謙虛地認知萬物相互成為對方生長條件的過程」。從肇祺在行文中精心設計的小作業操作裡,我們不止學習到如何獲得「多物種」的訊息,也關懷過程中的田野倫理。

合作參與和田野──胡哲豪Valagas Gadeljeman

胡哲豪,目前是義守大學傳播與設計學院原住民專班教師暨原住民族學生資源中心主任。哲豪長期與原住民部落合作執行不同形式的合作,因此他的田野從來不是「一個」田野工作者的事,而是與許多部落工作者「一起」的田野。然而,就算是有原住民身分的他,如何從「一個」研究者走到「一起」合作的原鄉田野,中間仍舊起起伏伏。而本章的內容,其實哲豪已經作好最佳的詮釋;他說:「這篇文章,似乎對正在經歷或曾經在合作參與上受到創傷的讀者們,一起討論什麼是好的『合作參與』,而合作的路徑、步驟、方法、模式長什麼樣子,又如何邀請利害關係人都能參與在當中?」

然而,讀者們並無需照著上述的章節安排從頭到尾讀下來;除了因為章節本身就是彼此連結與對話之外,更重要的是,身為已經是、或即將是田野工作者的你我,如何讓自己在這些「時間」與「空間」、「人」與「非人」彼此穿梭的章節中,找到屬於自己與田野時空、人與非人一波波的「田野迴戰」!

芭樂小編

註:更多《田野敲敲門》#1、#2 的作者群對話可參考時《田野號路中》Podcast系列 (Apple Podcast、Spotify)

領域展開:穿越時空,結合人與非人的田野迴戰

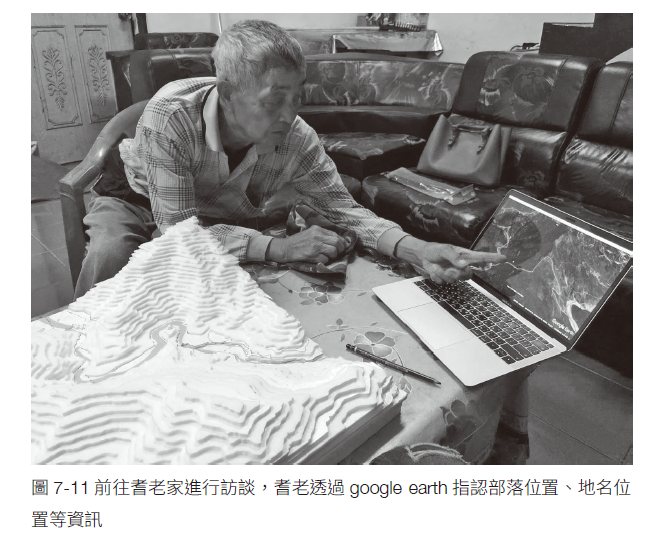

原圖摘自《田野敲敲門2》P.242

近年從全球經歷疫情洗禮到AI的迅速崛起,讓我們對於田野時間與空間的連結,以及人與非人的關係產生新的對話想像。然而,田野工作的本質並未改變,是在關乎人、透過人、探究個人與群體生活經驗與社會動態共構意義的對話過程中展開。在生成式AI中介知識生產過程的時代,本書的作者群讓我們藉由進入田野多元現場,探問與反思田野工作者作為人與人、人與非人關係連結者的能動性與限制。

正如李梅君在本書以「數位」為切入視角勾勒出開展田野調查研究多元可能性,所謂田野「現地調查」產生的人與人之間的社會關係,以及蒐集地方知識的工作方法,也在與AI 協作的過程中持續「變動」,並回過頭來重新形塑我們對於田野工作方法意涵的理解。

何俊頤在「檔案研究」章節拆解田野知識生產的過程,藉由歷史檔案與田野交會的方法實作,一方面帶領讀者培養穿越田野不同時空的技能,另一方面也突顯AI時代下「時間」對於田野工作者進行檔案資料生產與判讀過程的意涵。又或者我們可以跟隨鄭肇祺在「多物種民族誌」章節的引導,走進「與物共生」的田野世界,甚至建立「換一種思考過程、需要打開感官」的田野工作方法,看見田野工作者身處在多物種交織互動的現地生活之中,如何「以身為度」,成為組織、連結並且產生意義的媒介。

儘管AI技術可能可以幫助我們快速而系統性地掌握現場已知、可用言語符號闡述的知識,但不能忽略的是,人作為知識建構與關係連結的主體,具有無可取代的情感與共感能力。像是林靖修在「田野發聲的另類途徑」章節所揭示的,田野工作者能夠在多變現場環境中,靈活運用不同媒介召喚身體感受記憶對話,並且透過人際互動語言與非語言面向的深度觀察,捕捉到微妙的社會變遷與個人經驗,挖掘並豐富田野在地生活意涵的新視角。

但另一方面,如同陳虹穎在「移地與多點田野」章節所強調的,面對真實世界複雜未知的課題,成為「田野工作者」的意義,除了建立與梳理現地調查知識生產路徑,評估與拿捏自身社會角色在進出田野來回移動、與田野現場日常互動中所形成的動態社會關係以及風險同等重要。在探索AI工具方法與田野工作者關係之際,更需要回到田野工作的核心──人際互動與社會連結,來理解田野知識生產以人為先的重要性。

倫理責任乃是田野思維不可或缺的核心要素。身處AI時代能夠更容易運用新工具、新技術發展方法的田野工作者,對於自身角色以及所處知識權力結構的位置,更必須保持高度的倫理敏感度與批判反思的能力,來面對科技介入,尤其是生成式AI技術導入可能帶來的資料濫用、隱私洩露的風險。在「機構田野」一章中,讀者彷彿進入作者王安琪的大腦中,跟著她一步步謹慎評估,掌握機構樣貌、擬定接觸計畫以減少潛在倫理風險的策略。她的書寫更提醒田野工作者,在各種工具與技法快速演化的今天,必須更敏感於自身角色、機構封閉性與權力深層結構在現場的交互作用,以確保田野對象信任關係與資料隱私。

另一方面,如同在「合作參與和田野」章節,作者胡哲豪聚焦反思自身與原住民社群建立平等「夥伴」關係的實作經驗,強調田野工作者需要深刻理解目標社群過去與外來團體合作的失敗或創傷經驗,在接觸互動過程中展現對於在地知識的尊重。而如何避免複製或強化殖民式的權力支配模式,則有賴田野工作者進入現場社會生活互動實踐的脈絡來設計與進行有效的溝通與協商,才能夠真正促進在地社群的賦權與發展,將田野知識公共化以善盡社會責任。

新書講座活動報馬仔

你是否曾經想做田野調查,卻不得其「門」而入?在時代變遷下,研究者面臨到田野概念與技術的改變,無論是數位科技的發展、全球化帶來空間的流動,或將焦點置於社區和非人物種的社會關懷,都為傳統田野調查工作,帶來各種挑戰。研究者如何靈活穿梭在多元的田野環境裡,理解世界的豐富面貌?本系列講座將以不同面向,在「變/不變」之間教授實踐方法與心法,讓讀者練就一身說走就走的田野功夫!

講座2

時間:2月22日(六)下午2:00-3:30

主題:多點定點皆田野

主講:陳虹穎(政大創新國際學院助理教授)、王安琪(臺大健康行為與社區科學研究所博士後研究)、何俊頤(中研院社會所博士後研究)

主持:黃舒楣(臺大建築與城鄉研究所副教授)

地點:思享森林咖啡共享空間(台北市羅斯福路三段245號2樓之1)

講座3

時間:3月22日(六)下午2:00-3:30

主題:這不是你一個人的田野

主講:胡哲豪(義守大學原住民族學生資源中心主任)、宋世祥(中山大學西灣學院助理教授)

主持:陳懷萱(臺大創新設計學院專案計畫助理教授)

地點:三餘書店(高雄市新興區中正二路214號)

講座4

時間:4月12日(六)下午2:00-3:30

主題:人之外、眼之外的田野

主講:鄭肇祺(臺東大學文化資源與休閒產業學系副教授)、林靖修(臺東大學公共與文化事務學系教授、南島文化中心主任)、陳懷萱(臺大創新設計學院專案計畫助理教授)

主持:洪伯邑(臺大地理環境資源學系教授)

與談:陳虹穎(政大創新國際學院助理教授)、李梅君(中研院民族所助研究員)、何俊頤(中研院社會所博士後研究)、王安琪(臺大健康行為與社區科學研究所博士後研究)、胡哲豪(義守大學原住民族學生資源中心主任)

地點:國立臺東大學南島文化中心(台東市中華路一段684號)

講座5

時間:5月24日(六)下午2:30-4:00

主題:田野「互敲門」──1與2作者互談

主講:呂欣怡(臺大人類系教授)、陳怡伃(臺大社會工作系副教授)、胡哲豪(義守大學原住民族學生資源中心主任)、陳虹穎(政大創新國際學院助理教授)

主持:黃書緯(臺大創新設計學院助理教授)

地點:左轉有書(台北市中正區鎮江街3-1號)

※講座自由入場 額滿為止※

▲活動連結 按此

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

田野敲敲門2製作團隊 田野敲敲門,敲到2.0? (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/7074 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應