考古現場的空拍熱

區域調查與發掘是考古田野工作的兩大主軸,雖然各有其著重的工作方法,但兩者之間也有一定程度的共通性。其中,影像紀錄就是極為重要的一環,在發掘脈絡中,針對發掘範圍進行的拍照紀錄(俗稱「坑面照」),既能反映建築或現象遺跡分布,也能進行逐層紀錄、看出地層堆積的變化。理想上,這些影像需要從拍攝對象的正上方垂直拍攝,減少傾斜變型造成的偏誤,盡可能如實反映現象遺跡的尺寸大小與相對位置等相關資訊。但隨著發掘範圍變大,無法飛天的考古學家只能因地制宜、想方設法讓鏡頭擷取的影像減少扭曲變形(圖1、2)。

圖 1:拍攝局部範圍時,有時可以利用身體延展達成垂直拍攝的目的

圖2:困難地形中,架梯、支撐及拍攝,是考古發掘的日常之一但絕對拍不出垂直畫面

與遺址發掘相比,區域調查涉及的範圍廣大,考古學家更常參考地圖、航空攝影或是衛星影像,來標定目標區域或遺址,但這些影像的解析度並不總是符合考古需求。若是在調查過程中發現遺址,相機雖然能快速紀錄所見的遺構或遺物,但亦難以直接得知遺址的整體輪廓。更多時候,考古學家恨不得能自己飛上天,以最理想的角度跟視線涵蓋範圍,一覽感興趣的研究區域。事實上,筆者多年前曾在秘魯的考古現場中,看過當地考古學家設計了連續按壓快門的機械裝置,再把能「連續自動拍攝」的數位相機以氫氣球拉上天空,然後遛著氣球在遺址上反覆來回走動,以極度隨機的方式取得大量的「空拍」影像,最後再跟數千張照片奮戰,反覆篩選以取得數張堪用的畫面。

這些辛酸的土法煉鋼、還有讓考古學家各種面目猙獰的垂直拍攝,在無人飛行載具(Unmanned Aerial Vehicle, UAV,亦即俗稱的無人機、空拍機、drone)出現後,雖然沒有完全消失,但真的帶著考古學家的眼睛上了天。當代的消費型無人機的體積較早期大幅縮小,一個中型相機包即可攜帶,再隨著攝影測量的發展,電池優化、對應程式完善,無人機逐漸成為考古田野工具組的標準配備之一(圖3)。如果說小孩喜歡遙控車,那手持搖桿,眼睛發光盯著螢幕,不時雀躍於新發現的考古學家,應該就是遙控車成人版或專業版的興奮心情了。

圖3:田野工作時,不斷升空的空拍機

空拍機在秘魯的使用尤其興盛,筆者在多個田野現場都曾遇到考古學家笑言當地drone-fever的氛圍,及其對考古工作的影響,畢竟,空拍機讓一切都變容易了。前述那種針對目標地點的垂直拍攝,早已從排除萬難變成了基本盤。在地形跌宕起伏的安地斯高山地區,過往的考古學家,即使已經透過大量行走(攀爬)抵達了遺址邊緣,但峭壁與險惡地形的另一頭,卻仍有大量的戰爭工事遺構,因無法抵達而欠缺調查與記錄。現在,利用空拍機有系統的規劃飛行地點、高度、相機角度,拍攝間距,這些人腳不可及的區域中若存在建築結構或新的遺址,其分布範圍與形態都可以被記錄,成為可供分析的重要資訊。除了險惡地形,在廣袤的沙漠中,許多新的地畫、岩畫,也在無人機執行任務的過程中,更有效率的被辨識與記錄。最近在知名的納斯卡區域,研究者甚至結合了空拍影像與AI辨識,在數個月內的時間辨識出超過三百處先前未知的地畫。

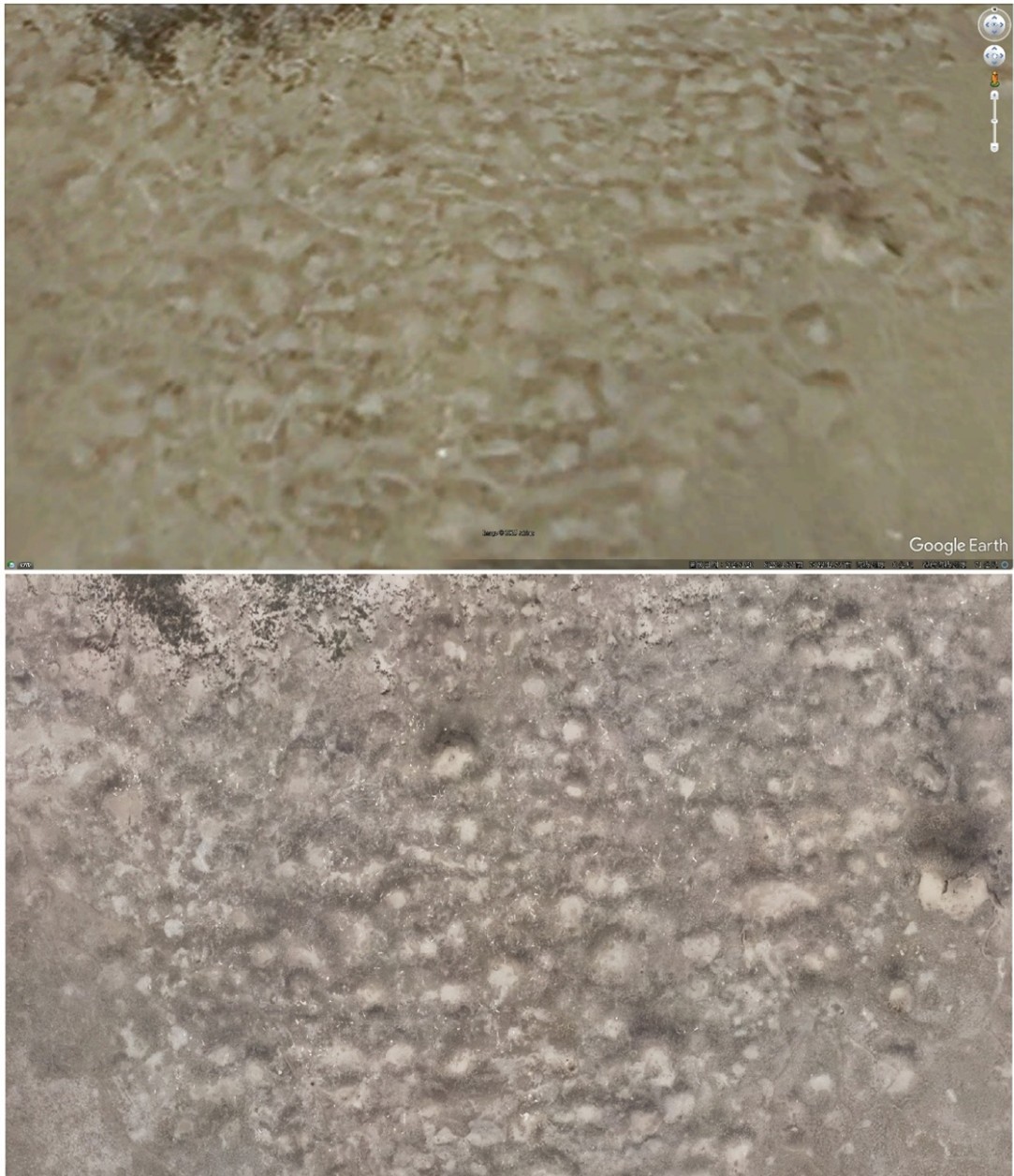

作為秘魯考古社群的一份子,筆者當然沒有自外於這股drone-fever,過去幾年的田野季度我們實測了不同的空拍機應用,包括(一)區域調查:空拍機在乾燥而植被不繁茂的秘魯沿海沙漠作用特別明顯。徒步調查啟動前,便能先以中低空飛行取得高解析度的正射影像(圖4),這些資訊不只能幫助團隊鎖定疑似遺址的區塊,還可以事先設計調查路線,避開水塘、私人土地圍籬等無法調查的區域,大幅增進區域調查的效益。(二)目標遺址的資訊取得:秘魯沿海的早期遺址常為地表上3-10公尺高的土丘,在調查辨識後,可以進一步針對特定區域做更低空飛行與高密度的拍攝,除了取得更清晰的地表資訊(圖5),還能以攝影測量重現遺址的地形起伏,強化對遺址的理解。

圖 4:操作者正在愜意地拍攝鄰近住處的調查區域影像,用來準備後續的徒步調查。

圖 5:2024的google earth衛星影像(上)與空拍影像(下)所揭示的遺址盜墓坑情況,

空拍圖可以看見盜掘後散落的人骨(白色點狀分布皆是)

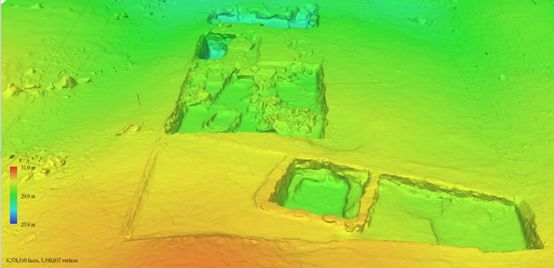

除了用於區域調查,田野發掘時的空拍機,最常呼應前述拍攝角度需求而用於坑面照拍攝。在飛行高度可控的情況下,影像涵蓋範圍也更具彈性(圖6)。此外,局部的地形起伏以及建築結構,也能透過空拍操作,取得足夠的影像資訊進行3D建模(圖7),這些空間模型建置後能夠更快速便捷的進行各種量測,在資訊取得甚至視覺呈現上,都有非凡的表現。

圖6:8x8公尺的發掘範圍與結構空間分布,無法以手持相機拍攝

圖7:圖6範圍進一步發掘後,利用空拍資訊進行3D建模

除了常規的可見光影像,空拍機也能搭載不同的鏡頭蒐集其他資訊,例如大家已經熟悉的光達(LiDAR)可以排除植被影響,重建地表模型。而在筆者工作的秘魯沿海沙漠沒有排除植被的需求,則改以搭載紅外線熱顯像鏡頭(過機場海關時,觀察每個人有沒有發燒的設備)的空拍機進行拍攝目標遺址。由於沙地和泥磚、岩石等建材的比熱(吸熱、散熱率)和發射率(emissivity)皆不相同,不同物質間的表面溫度差異能在熱顯影照片中辨識,幫助我們找出可能的建築位置與型態(圖8)。這個方法的應用幫助研究團隊在發掘前就能初步勾勒遺址圖像,成為發掘抽樣地點的重要參考依據。

圖 8:與圖6對應的熱顯影照片(淺色表示低溫),還可以發現塑膠字牌與周遭環境溫度迥異。

儘管空拍機已在許多考古現場成為重要配備,在田野實作之外,卻有個尷尬的現實:在目前的消費型市場中,性能與價格兼具的廠牌僅有一家獨大,但基於某些不可言說的事實,該品牌的空拍機被認為存有潛在的數據安全和監控風險(還不時有連接網路更新韌體的需求)。在臺灣公機關,從利用研究經費採購到購入後的管理,都要經過重重行政程序審查,還必須具文向長官說明「購入影響國家安全的設備進行研究」之必要性。在美國等國家,空拍機也從早先僅存在「任意飛行侵犯鄰人隱私」的疑慮,逐漸上升到與臺灣類似的國安議題甚至採購禁令。雖然這些顧慮還不致影響民間購買與使用,但在特定場域使用空拍機,使用者不只要具備一定的風險意識,也要事先查詢各國的管理規章,依法行事才是上策。

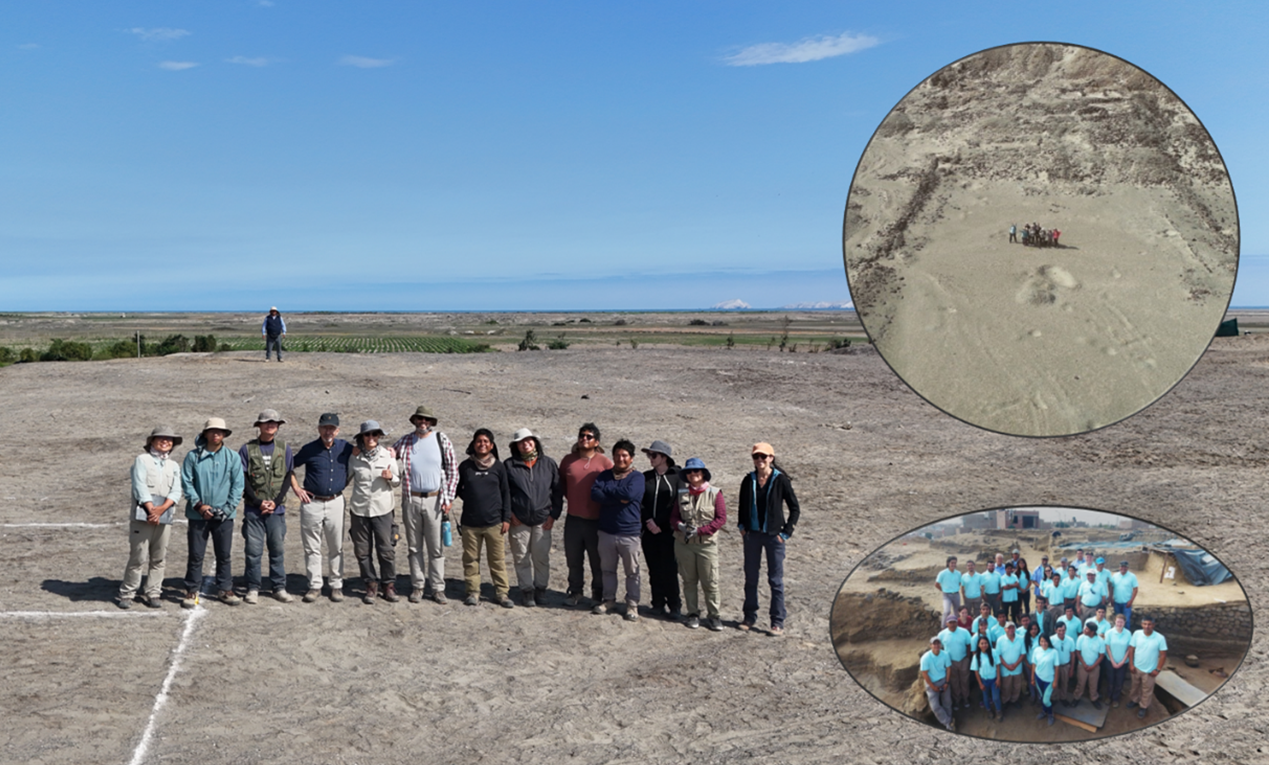

當然,這些略顯嚴肅的考量並不影響考古學家對空拍機的熱情,畢竟從險惡地形、大範圍調查,遺址的空間佈局,再到(相對)小範圍的坑面拍攝,各場域都有空拍機的一席之地。值得一提的是,除了取得用於研究的影像,空拍機還有一個最重要的功能,就是在田野現場拍出不受高度角度限制的團體照(圖9),為考古田野工作的參與者留下「我來、我拍、我發掘」的最佳見證。所以啦,田野走跳的考古學家怎能不愛空拍機?!

圖 9:團隊合照是考古現場的儀式感

備註:本文轉載引用依照芭樂人類學規定,惟所附圖片皆為筆者執行或參與之計畫影像,請勿在未經作者同意的情況下擷取本文影像另作他用。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

Berch 考古現場的空拍熱 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/7087 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

「氦」氣球?

發表新回應