漫遊在末日松茸森林中的三種方式

我與安清(Anna Tsing在剛出版的《末日松茸》中被翻譯為安娜‧秦,但根據其弟子蔡晏霖老師的第一手情報,母親是中國人的她比較喜歡以自己的中文名「安清」來稱呼)的文字的初次邂逅來自於人類學博士班的必修課「當代理論」。授課教授開了她2005年的著作《摩擦》(Friction)的其中一章給我們讀,談的是惡名昭彰的加拿大公司Bre-X金礦詐騙案。安清用這個最近被改編成電影《金爆內幕》(Gold)、裡面充滿著謊言、投機以及一起跳機自殺事件的荒謬故事告訴我們,當代全球資本主義的邏輯如何讓一間小公司藉由一個從來沒有人看過實體的印尼地底金礦,瞬間成為股票市值一度高達四十多億美金的投資者寵兒。這個案例本身就十分精彩,但安清能夠將之連接上人類學理論的功力更是高超。她以「摩擦」這個動作比喻全球化力量的運行:任何看似強大完整的全球化體系如資本主義、環保運動等等,並非一台運作順暢、席捲世界的機器。它們在地方上的施展必定會遭遇每日大大小小的衝突、曲解、誤用,但正是因為這些路上的「摩擦」,機器才能夠動得起來,不然也只是空轉而已。而「摩擦」也使不同尺度的夢想(或如Bre-X般的奇想)、計畫、抵抗得以實現。現在回頭來看,這裡早已有了她十年後出版的《末日松茸》的影子了。

多年後我開始書寫博士論文,每當遇到瓶頸時,《摩擦》總是能為我指引出一條條的出路。因此,當我知道安清有一本新書即將於2015出版,主角是一種在日本價格奇高但無法栽培、只能在世界特定森林中才能看到的菇類,我的興奮之情是可以想見的。畢業後我在系上教授大學部的「環境人類學」課程,一方面基於對安清論述功力的信任,另一方面由於授課老師可以得到免費的教材,我毫不猶豫地便開了《末日松茸》給學生讀。事後證明,這是我人生最正確的決定之一。這本書不但激發出課程中最精彩的討論,多位學科背景不一的學生也告訴這是他們最喜歡的文本,我則藉著這個機會從封面到封底將它好好地讀完一遍。我當時不知道的是,日後我將多次踏入安清所勾勒的那片末日松茸森林。

兩年後回台任教,我又開設了「環境人類學」,而《末日松茸》順理成章地也出現在書單中。這次在中文情境中的閱讀教學經驗讓我有許多新的觸發,例如得知《舌尖上的中國》第一季第一集的主題就是雲南的松茸!同時,我也發現自己兩年前留下了一些理解不清的地方,例如在第三部〈受干擾的起點:無心插柳的設計〉中,松茸是如何分別在日本、芬蘭、美國奧瑞岡、中國雲南的森林中出現,其中錯綜複雜的物種、林業史、生態環境、人類生計活動又如何扮演著不同的角色,是需要仔細咀嚼的。幸好,今年蔡晏霖老師邀我(其實是毛遂自薦)在其「人類世」課堂上客座講授《末日松茸》,也讓我得以三入松茸森林,將這個部分好好釐清。下一個學期我又將為一群背景非常不同的學生們教「環境人類學」,而這次可以搭配中文版的《末日松茸》,想必又會是一番不同的體驗。

當我說我每次讀《末日松茸》都會有新的收穫,絕非誇張溢美之詞,因為真的是如此。就像在同一片森林中多次漫遊一樣,總是會發現上次沒察覺到的藐小微物、或沒有踏上的意外曲徑。這些東西也許是藏在附錄中的片言隻句、也許是自己沒有認真探索的重要概念(安清在書中創造了許多概念和名詞)、甚至是安清刻意安排的彩蛋。我相信不同學科背景的人讀《末日松茸》,都可以找出與眾不同的「走法」,例如林業專家地理學者洪廣冀老師就走出了一條「聽不見的台灣史」。在這裡我想分享自己三進三出松茸森林後所摸索出的三種獨特的漫遊方式,我不會對《末日松茸》中安清精闢的全球化、商品鍊、多物種理論有太多的分析。我在此提供的是歷程,而非藍圖。我更希望隨著《末日松茸》中文版的發行,更多讀者能走出自己的路徑。

科幻

我的第一條路徑很隱晦,是翻越荒煙蔓草走出來的,且跟《末日松茸》的書名有關,而我也相信這是安清匠心獨具所埋下的梗。這條路徑的線索是「科幻小說」,或更仔細地說,是今年年初剛過世的知名科幻小說家娥蘇拉‧勒瑰恩(Ursula K. Le Guin)。

在《黑暗的左手》的序中,勒瑰恩是這樣談科幻小說的:

科幻小說常常被描述,甚或定義為外推式。科幻小說家應當攫住此時此地的某種現象或趨勢,將之強化、純化以製造戲劇效果,然後推展到未來。「倘若這樣持續下去,便會發生這樣的事。」預言於焉形成。這樣的方法與結果非常類似科學家的方式:大量餵食實驗鼠某種純化濃縮食物,致其上癮,為的是想要預測人類若長期食用少量此類添加物,會有何等後果。結果幾乎無可避免會導向癌症。同樣,外推的結果也是如此。嚴格的外推式科幻小說通常與羅馬俱樂部結論一致:介於全人類自由的逐漸滅絕與地球生物全體滅絕之間。

因此,

這或許能解釋為何許多不讀科幻小說的人會說科幻小說是「逃避現實」;但是進一步詢問時,他們會承認自己不讀科幻小說是因為「太灰暗了」。

同樣的話也可以用來形容大部分當代環境人類學民族誌的題材,例如波多黎各島上製藥廠造成的環境破壞、美國南方城市中黑人社區面對針對性的工業污染、加拿大育空地區原住民與政府共管環境時所面臨的困境、更別提影響尺度更巨大的氣候變遷議題。這些優秀的作品揭露了環境如何被不同的行動者影響,以及環境問題背後權力結構的不平等,但讀起來往往給人深刻的無力感。因此在第一部〈還剩下什麼?〉的序言最後,安清這樣說:

相反地,那片被破壞的森林,看起來就像是科幻小說中的夢魘。

但如同勒瑰恩要講的不是線性的未來預言,而是含有多重可能性的故事,安清要說的是資本主義造成的廢墟裡頭,如何能產生新的希望,生命如何能在其中繼續下去。松茸正是對此狀況絕佳的隱喻,畢竟,它們就從那片被破壞侵擾的森林中冒生出來的。千萬別被網路上「松茸對產地環境的要求非常苛刻,它只能生長在沒有任何污染和人為干預的原始森林中」這類的話給騙了,松茸喜歡的就是被擾動、破壞、眾聲喧嘩的環境,而這也能為我們如何在「人類世」生存下去帶來一些啟發。總而言之,《末日松茸》可以說是安清的勒瑰恩式科幻小說!

彷彿上面引述的線索還不夠,安清在下一章〈覺察的藝術〉的開頭立刻引了勒瑰恩的話:

我不是要提倡重返石器時代。我的動機沒有反動成分,甚至沒有保守主義成分,而是意在顛覆。就像資本主義或工業主義或人口那樣,烏托邦想像看起來一直困在一個只包含成長的單程未來裡。我的一切努力都是要想通怎樣把一頭豬放回正軌。

上面這段的翻譯其實是引自林徐達和梁永安翻譯的《復返》,在那裡作者詹姆斯.克里弗德提供了勒瑰恩這句的脈絡。出自她的論述文章〈以非歐幾何觀點把加州看成一個冷地方〉(A Non-Euclidian View of California as a Cold Place),這句話意在挑戰理性規劃出來的未來烏托邦進步社會。她認為我們應該停一下,甚是往回走,就像克里族諺語所說的「像豪豬一般往後退,往前看。」以退為進,保護自己。因此,最後讀起來有點天外飛來一筆的「把一頭豬放回正軌」(put a pig on the tracks)我認為指的就是那隻豪豬。她想把它放回自己的路徑上,讓它自行摸索方向,即使倒退也沒關係。勒瑰恩這篇文章被收錄在文集《在世界的盡頭跳舞》(Dancing at the Edge of the World)中,而我相信《末日松茸》的書名Mushroom at the End of the World就是在向之致敬。也正是如此,「世界的盡頭」似乎是比「末日」更到位的翻譯。畢竟如同勒瑰恩在文章中所說的,真正的烏托邦需要往叉路去,而非往前進,才能找到,安清的松茸也是在資本主義發展的邊緣廢墟中才會出現。這是一種空間上的意象,一種日本自己原本盛產的珍饈,現在要到天涯海角才能找尋到的距離錯置感。這,就是安清所謂「摩擦」的開始。

合作

安清雖然是《末日松茸》唯一作者,但這本書可是不折不扣的多方合作的產物,就像松茸無法獨自生長,而必須與它所喜好的赤松以及其他物種建立關係一樣。早在《摩擦》的最後一章〈森林的合作〉裡,安清已經開始在思考全球化下的各種衝突對抗中,意外的合作關係能夠帶來的創造力。透過松茸的研究,她則將合作的意義推展到極致。在2008年,松茸研究的初步成果首次在期刊上發表,安清在作者欄位中便寫著她所代表的是「松茸世界研究群」(Matsutake Worlds Research Group)。這個研究群包含了人類學家麥可‧哈達威(Michael Hathaway)、佐塚志穂(Shiho Satsuka)、井上京子(Miyako Inoue)、提摩希‧蔡(Timothy Choy)、莉芭‧費爾(Lieba Faier),其中前面兩位已於稍後分別出版了《環保風》(Environmental Winds)和《轉譯中的自然》(Nature in Translation)兩本安清稱為《末日松茸》姊妹作的民族誌。除此之外,這個團隊還包含了環境藝術理論家伊蓮‧顏(Elaine Gan)以及紀錄片導演莎拉‧杜沙(Sarah Dosa)。前者曾在丹麥現代美術館中策劃「垃圾堆!多物種的形成與崩解」特展(DUMP! Multispecies Making and Unmaking),後者則拍攝了一部紀錄片《最後一季》(The Last Season),內容是關於一位住在奧瑞岡森林中的越戰退伍軍人如何與一位來自柬埔寨的松茸撿拾者(他在第六章〈戰爭故事〉中有露面一下)在每年短暫的松茸季中建立起深厚的情誼。我第一次教《末日松茸》時在課堂上放了這部紀錄片給學生看,得到非常好的迴響,幾位學生甚至深受感動眼眶泛淚!上述這些作品只是冰山一角而已,如果再去搜尋團隊成員以團隊或個人名義所發表的關於松茸的短文、期刊文章、專書章節,更是多不勝數。簡單來說,就像漫威電影系列一樣,安清在這裡創造出了一個「松茸宇宙」!

《最後一季》(The Last Season)預告片

這個「松茸宇宙」的諸多作品對人類學的發展有何啟示呢?我想,這昭示了小小的一棵松茸不只是一種野地食材而已,它還反映了邊緣族群如移民、原住民、少數民族的當代生活情境、全球政治經濟秩序的變遷、商品鍊的組成與崩解、科學知識的形成、森林管理政策的遞嬗等議題,這絕非人類學家以往孑然一身的長期田野研究方法能夠處理的,也不是任何一個單一的理論或敘事框架能交代清楚的。有人也許會說松茸是個特例,但若仔細觀察,我們身邊其實不乏這樣看似微小其實背後關係千萬重的物件、看似穩固實則是拼裝組合起來的體系。安清的《末日松茸》與其周邊作品為我們指引出一個新的研究、寫作模式來面對這些當代千頭萬緒的挑戰。這當然不是唯一的解答,也不是人人都能效法的策略,但至少這代表人類學家不是在坐以待斃、墨守研究成規。

字景

最後,我想回到文章一開始的比喻,也就是讀《末日松茸》就像在森林中漫遊一樣的感覺。有時你會覺得步履輕快,健步如飛地前進;有時又會覺得踩入泥淖,寸步難行。有時會走在一長段景色大同小異的步道;有時會繞在畫面繽紛多變的蜿蜒小徑。這樣的閱讀氛圍並非偶然,而是安清精心設計出來的。在此我將之稱為「字景」(word-scape)。事實上,安清本身就是地景理論的專家。

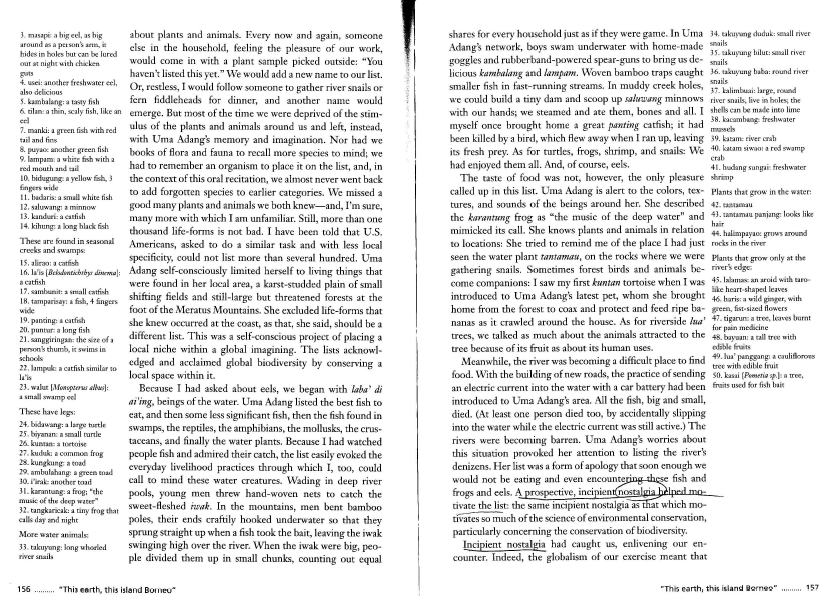

我第一次注意到安清這樣的手法又是在讀《摩擦》的時候。在〈斯土斯島婆羅洲〉這章中,她敘述她的達雅族老師如何將梅拉圖斯(Meratus)山區森林裡、河川中上千種動植物的當地名稱在十天內一一向她列出。這份地方清單,安清認為,是一個全球化「摩擦」的結果:這些豐富的物種名稱是說給她這外人聽的、是當地人在面對生態保育計畫的進入時,有意識地展現其文化知識的行動。有意思的是,在接下來十幾頁中,安清將這些物種名稱密密麻麻地列在頁面兩側的空白處上。一開始我還不懂她在搞什麼玄虛,但在讀了兩三頁之後漸漸開始明白了。當在讀正文時,這些名稱不斷地在我目光周遭若隱若現。有時會忍不住瞥過去瞧一瞧,但大部分時間選擇忽略。這就像走在達雅族的森林中一樣,繽紛的物種在四處閃爍著,而要在當地人的轉譯後,它們才會成為有意義的地景的一部份。更妙的是,安清在這章的最末處引用了達雅人的詩歌:「在地上的蘑菇就像天上的星星」,彷彿預告十年後《末日松茸》的問世。

在《末日松茸》的導言中,安清很快地自陳她在玩弄類似的書寫策略。她刻意寫了多達二十章的短章節,彷彿雨後菇類迅速的冒生一樣。這些章節接著被安排到四個部分中,並由轉換節奏的〈插曲〉將它們間隔開來。作為授課老師,想要將這些章節合理地切割給學生分週閱讀幾乎是不可能的事情。它們長短不一,頁數差距非常大,怎麼分都不對勁。此時我彷彿可以聽到安清竊笑的聲音,因為這正是她的計謀。她說:

此書的章節建造出一個開放的組合形式,而非一台有其邏輯的機器;它們指向外面世界的無窮無盡。它們相互干擾糾纏,模擬著我想要描述的補丁狀的世界。

書本的最後又回到了娥蘇拉‧勒瑰恩,以她關於故事的理論收尾。勒瑰恩表示,說故事的時候不要像個獵人一樣,有明確的獵物目標。故事應該要說得像是一個採集者,沿路採拾各種多樣的事物,並且讓它與下一個故事有串連起來的機會。我也是這樣勉勵在讀各種繁瑣文本的學生,讀一本書要當在森林中的採集者,沒有固定方向,沿途摘取自己覺得有意思的材料。遇到阻礙,就繞路而行,或許下一頁、下一章有更美好的花草野料。若是抱持著獵人的心態,想要一口氣捕捉整個獵物,那漫長的歷程只怕會更讓人受挫,甚至忽略那些不起眼但珍貴的細節。人生何嘗不是如此呢?願我們都能像松茸一樣,可以在艱困的環境下生長、懂得珍惜與他者異己的關係。願我們都能像松茸採集者一樣,擁有在一片廢墟殘骸中察覺出生命的智慧。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

林浩立 漫遊在末日松茸森林中的三種方式 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6674 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

走進森林採蘑菇──一位人類學家的松茸觀察https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/390/article/7180

發表新回應