既然邊工作邊養小孩那麼辛苦,那我們就來一起取暖吧!

2025《人類學視界》「戰鬥親職」特刊搶先看

今年的六月,人類學視界有一個特別刊號「戰鬥親職」即將問世,在這個特刊問世之前,忝為主編之一的我希望來談談為什麼要寫這個刊號。

2019年回台灣任教的我,非常幸運地取得專案教職的我還沒抵達高齡產婦的大關,因此甫結婚的我不太有生育壓力,不過隨之而來的全球大疫也使得過往頻繁國際交流的學術界腳步緩慢了下來,也在這樣的氛圍下,我在2020年底迎來了第一個寶寶。

當時的我沒有太多的前輩可以詢問要怎麼邊工作邊帶小孩,就有點是土法煉鋼地邊帶著孩子邊做田野,也不知該說幸還不幸,當時台灣三級警戒頻傳,幾乎所有人都被迫關在家裡,許多課程都改為線上課程,也因此跟先生輪流cover彼此的工作時間,勉強也是渡過了一段辛苦歲月。後來在2023年,因緣際會之下認識了剛來政大的歐子綺老師。子綺是個非常溫暖的人,跟她一見如故,特別是我知道她育有一男一女(當時約莫是讀幼兒園大班與小學的年紀,記錯了請子綺原諒我我媽媽腦),雖然說當時我小孩只有3歲,年齡有些差距,但是還是各種媽媽經話匣子一開不可收拾,真是各種笑淚齊發(笑到哭哭到笑)。恰好當年度的台灣人類學與民族學學會年會的主題是「戰?人類學!」。當時我就跟子綺隨口一句:「我們應該來組一個panel來講親職與學術的交織與困頓!」沒想到子綺就行動力極高,找了一票學界的友人,我們就以「戰鬥親職:教學、研究、田野的修羅場」為名投了2023年的年會,以下是當時由子綺主筆的論壇摘要:

戰鬥的隱喻在常民生活的親職實踐中俯拾皆是:拼母奶、小怪獸、一打二、拼教養…。然而,在人類學者的生活中,戰鬥親職是什麼模樣?親職的掙扎或滋養,如何形塑人類學者/民族學者的田野關係、教學節奏和研究走向?在我們求學的過程中,學術界的公領域和親職的私領域時常是截然二分的。我們從師友身上學習如何成為一個稱職的老師和田野工作者,但是我們很少有機會看到他們在學術身分之外的困頓與喜悅。隨著我們步入職場,學術工作的典範也逐漸從研究與實踐的二分,轉移到更廣泛的公共知識生產和積極社會參與。人類學者/民族學者期待自身能參與從學術、家庭到社群等更多樣的實踐場域,卻也讓親職與學術工作的平衡面對更多挑戰。

這場論壇,我們希望將六位與談人作為父母的身份置於前台,檢視親職身分為人類學/民族學教學、研究、田野帶來的可能性與各種不可能。我們的話題包括但不僅限於以下幾個面向:公私領域如何畫界、帶小孩參與會議就是不專業嗎?從懷孕、生產到育兒,無休止的親職照顧工作如何與長時間的田野工作相衝突、磨合、共存(或共同毀滅)?當我們幻想自己「如果不用帶小孩,就可以寫出更多文章」,如何正視污名化的親職及不斷自我質疑的學術壓力?當所有同事都好忙,只有晚上可以開會,這時候你要say no嗎?這場論壇的目的不只是為了取暖,我們希望在真實的掙扎和成長之中,看見親職實踐如何滋養人類學/民族學者,長出各自殊異的田野場域及研究視野。我們也指認工作環境中的大小阻力和潛在風險,無論是來自於教學或研究機構、教育部或國科會,希望透過學術社群對話及相互支持,進一步尋求改變的可能性。

有趣的是,當時的與談人名單,我們還用了親職年資,由小至大排序:

陳怡萱 政大土地政策與環境規劃碩士原住民專班 專案助理教授

李梅君 中央研究院民族學研究所助研究員

黃舒楣 國立台灣大學建築與城鄉研究所副教授

林浩立 國立清華大學人類學研究所副教授

陳乃華 國立政治大學民族學系助理教授

劉璧榛 中央研究院民族學研究所研究員

當時,我不知道子綺、但是我自己內心是惴惴不安的,想說大家都在「認真」談學術,一個儼然即將成為爸媽吐苦水大會的論壇真的會有人來嗎?沒想到還真的有人,而且人還頗多的,當天我還記得梅君大著肚子發表,然後現場原先只有我的小孩,但是後來子綺的先生也帶著她小孩一起加入,而當我講話時我小孩又準備失控搶麥克風(是不是小孩都覺得聲音可以放大很好玩!?),就是子綺幫忙著跟小孩玩,在座的大家都非常同理孩子的不可控性。後來發表結束後,有許多位博士後研究員、博士生還有其他人一起留下來跟我們聊天,我還依稀記得有位學生說她過去很少聽過學術界有在討論親職工作,讓我覺得非常開心。

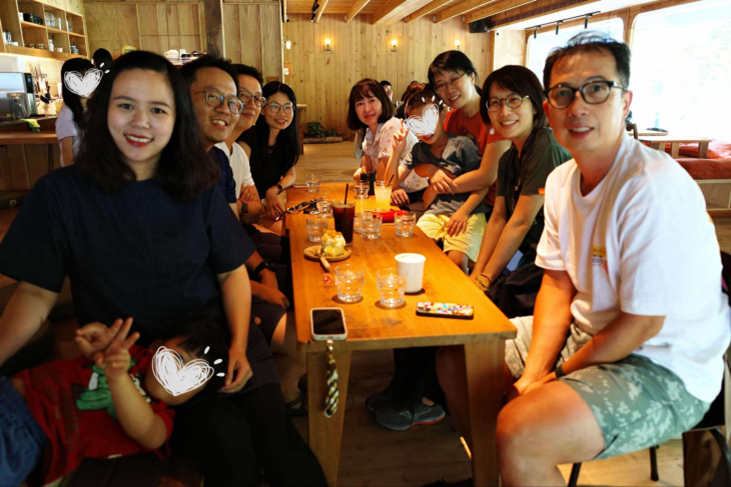

2023年人類學年會發表後合照,有些當場認識的人後來就被吸納進作者群了哈

2023年人類學年會在媽媽發表完亂鬧一通才肯睡去的小獸

因著論壇牽起的因緣,我們後來又加入了三位新血(儼然成為某種邪教XD):

王乃雯 國科會人文社會科學研究中心博士級研究人員

卓浩右 政大社會學系博士級研究人員

洪伊君 清華大學人類學研究所博士生

在2024年盛暑,我們一同約在政大的廢墟咖啡聊天,希望把論壇的後續延伸成為某種形式的文字化,當天子綺化身小助手,幫忙寫下了一些談話中的隻字片語,我想特別節錄一段子綺寫的話語:

寫作計劃目標:

抒發,那些共同的傷痛。

療癒,自己和別人。

工具,邊做邊學的實戰手冊。

啟發,走向未來的路。

在我們後來確認寫作陣容、開始陸續設定各種期限、乃至到後來交稿,我們的作者群超過一位都說這個是他們最不遲交的作業(各位冤親債主還請原諒),我不敢代表大家,但是起碼對我來說這個特別刊號的寫作其實是個透過書寫、自我療癒的過程。我一開始非常踟躕,想說書寫自己的育兒經驗真的有公共性嗎?我從上一代所學習到的典範感覺就是「壓下去」,把自己的辛苦「壓下去」,因為這是所有人都會經過的過程;把自己的感覺「壓下去」,因為我們要做到公/私分明。但是如果我作為「個人」的經驗,能夠獲得一些人的認同甚或是迴響,那或許代表我們的經驗共同反映出了某個世代中、某種結構下共同的經驗,那麼在暗夜中抱著孩子打電腦、在清晨時抓緊孩子起床前的時間趕工的我們應該也可以透過書寫來傳達出某種共同經驗、來讓之後的世代有所了解吧?

2024年盛暑戰鬥親職作者群廢墟聚會

爸媽在廢墟咖啡的聚會顯然太過無聊,我女兒與乃雯的兒子決定結伴去看鵝

(這我真的怪不了小孩看鵝比聽爸媽講話有趣多了)

最後,我節錄六月即將出刊的《人類學視界》中〈從孤狼變成帶子狼:從學術母職的掙扎到田野中的實踐〉一文中我的第一段落:

受民族學訓練的我,田野工作是研究工作中理所當然的一部份。但是在我的求學的過程中,身邊的教授們總是單槍匹馬地出田野,我印象中鮮少看見教授們的孩子,當時在系上學生們總是流傳著教授們的豐功偉業,像是以研究室為家、在哪裡住了多久做了詳盡的調查等等…。當時的我心中就想著那當這些教授們不在家的時候,他們的小孩怎麼辦啊?(想當然爾家庭照護責任一定由親友來協助分攤吧)不過當時年少的我也沒有繼續細想下去,畢竟結婚生兒育女這件事情從不在我的規劃中,以學術為志業的我,就想著自己大概就也會是個單身的女學者吧,因此對出田野時家庭照護責任要怎麼分擔這件事情也興趣缺缺,直到我自己成為了媽媽以後。

謹將這個特別刊號獻給所有在暗夜中餵奶、清晨中趕工的學友們;還有獻給總是被爸媽帶去各種學術場合的嚷著無聊的孩子們;最後當然是獻給我們的支持系統(不論是伴侶或家人),謝謝你們讓我們在各種困頓中嘗試,並且與我們一起走下去。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

陳怡萱 既然邊工作邊養小孩那麼辛苦,那我們就來一起取暖吧! :2025《人類學視界》「戰鬥親職」特刊搶先看 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/7076 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應