回到部落、土地的日常裡學習

從一場特別的畢業典禮說起

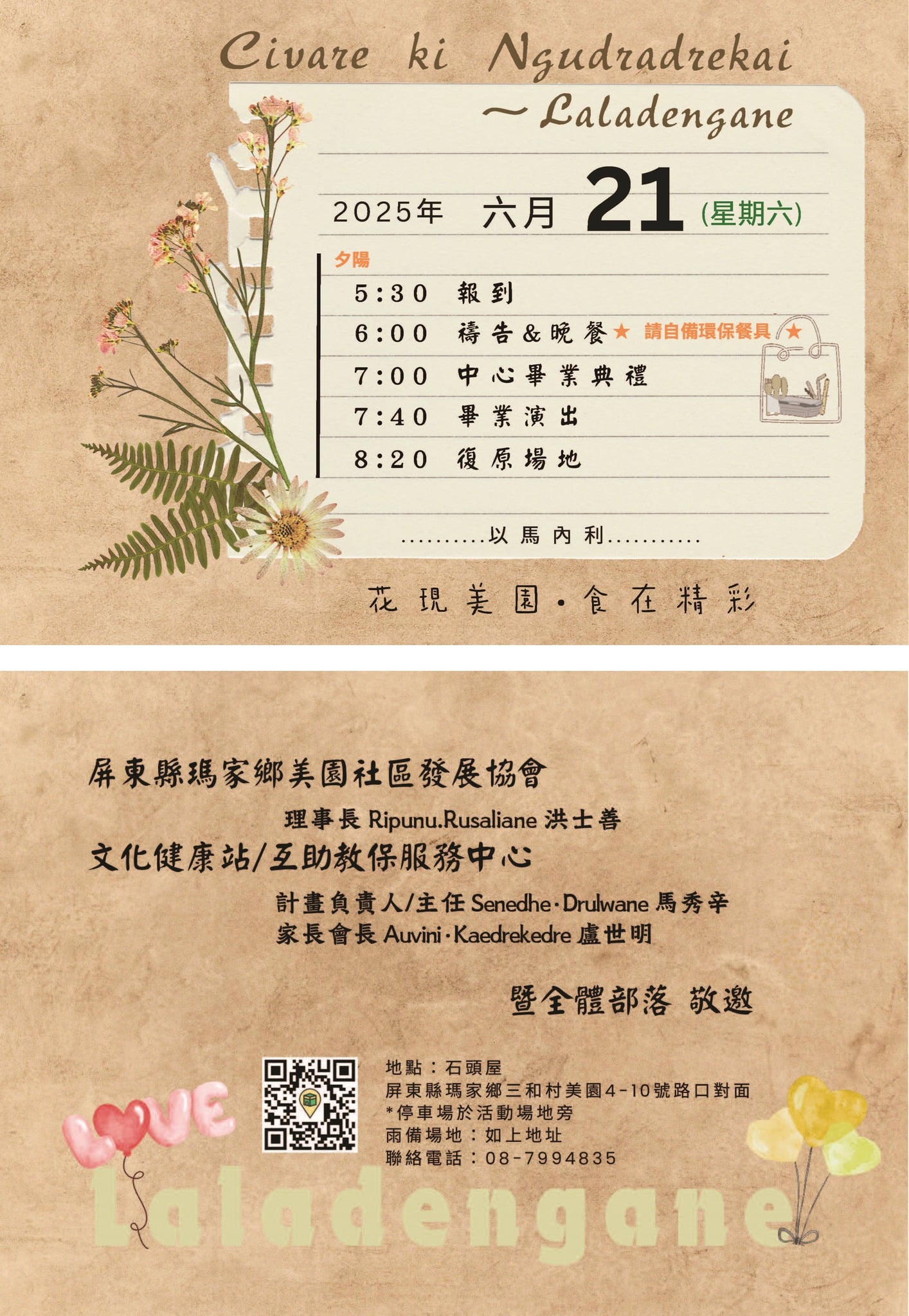

上上週五結束在萬金的平埔活力聚落計畫訪視後,我沒有北返而是留在屏東,借宿部落互助托育行動聯盟好友依漾的家,為了參加隔日傍晚美園教保中心將在瑪家鄉三和村舉辦的畢業典禮。

資料來源:「美園社區互助教保服務中心」臉書粉絲專頁

美園教保中心的全稱是「美園社區互助教保服務中心」,乃有別於公、私立幼兒園之外的一種公共化托育模式,核心精神為透過部落集體共同參與和討論,自主決定如何運用在地的環境、人力與資源來照顧二到六歲的孩童。

依漾告訴我,隔天一早美園部落族人會在教保中心的學習基地一起準備畢業典禮所需之食物,可以提前去參與。於是週六早晨剛過八點半,我踏進這個由農田和工寮所構成的學習場域,雖然對於可能的場景已有想像,卻還是被眼前好幾十位族人歡樂又有序地準備著各種食物的景象所震驚。哇,也太多人了吧!

包cinabu的婦女們

最右一桌是年長的女性長輩們在製作abai;中間幾桌的年輕婦女有的在包cinabu,有的在做小米餐包;左邊幾桌則是在處理豬肉的男性族人們;更左邊出了工寮之外,則是在田邊玩耍的孩子們。除了性別以及年齡的分工外,每一桌都是由較具經驗的熟手,帶著經驗較少或無經驗的生手,教導他們如何製作傳統食物的方法。

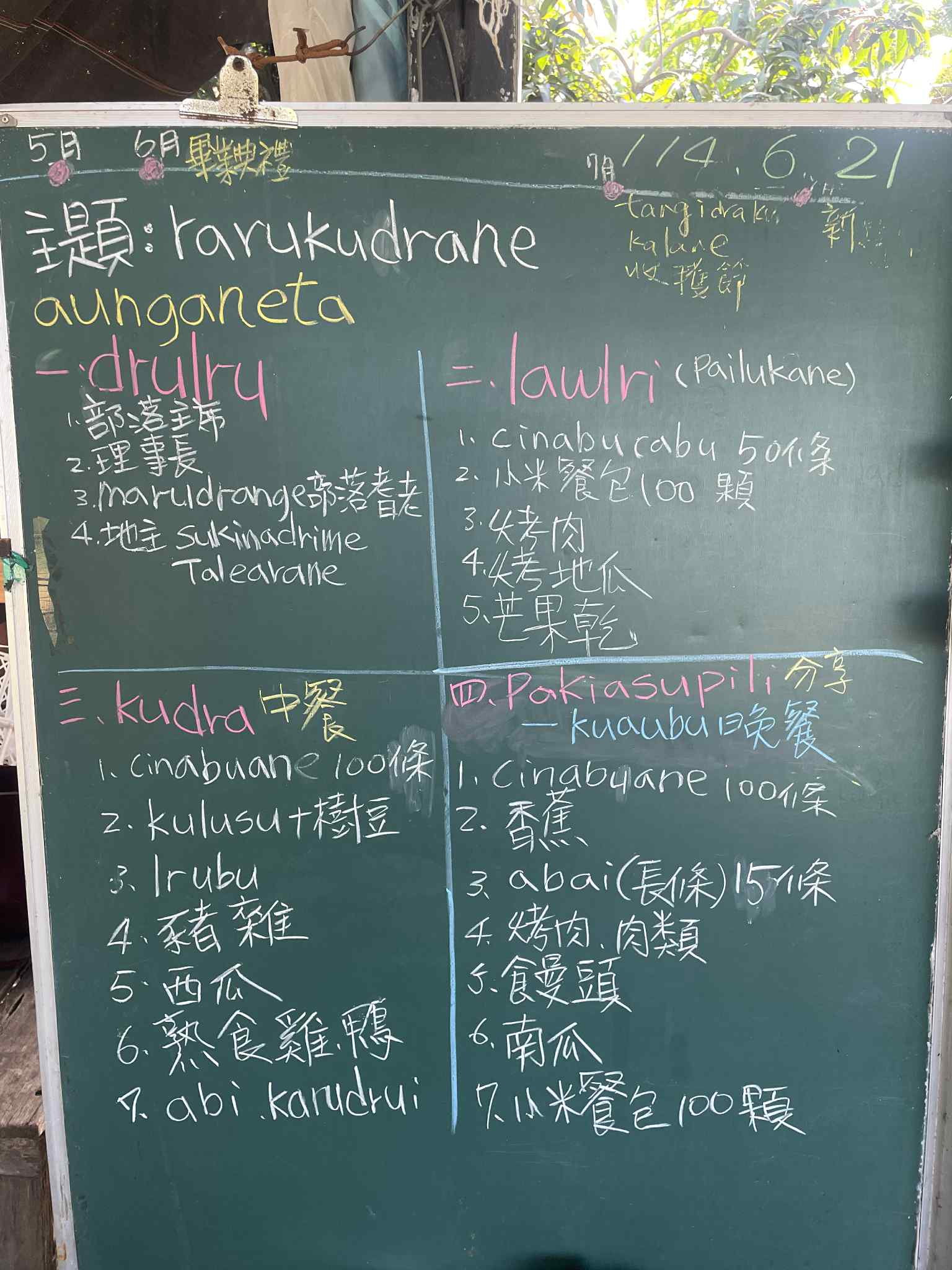

美園教保中心學習基地裡的小黑板

美園教保中心主任馬老師特意將我帶到學習基地的小黑板前,詳細地解釋眼前這個盛大食物準備場面的意涵。她強調,這場畢業典禮在美園乃是部落大事,屬於魯凱族語稱作 ‘rarukudrane’ 層級的盛宴,因此一定要殺豬,並且需製作一般日常不會出現的長條abai。馬老師說,今早之所以須準備這麼多種且大量的食物是因為要提供四個不同的用途。首先是要分給部落主席、協會理事長、耆老和學習基地地主的豬肉和食物,感謝他們平時對於教保中心的照顧和支持;其次是中午工作團隊一起共食的午餐;然後是畢業典禮之前要分享給賓客的晚餐;最後,是要讓參與賓客離開時帶走的 ‘lawlri’(伴手禮)。

為什麼美園教保中心的畢業典禮不只屬於師生和家長,而是能讓如此多族人一起籌備、參與的部落大事?所謂的教保中心和一般的幼兒園又有何不同?要回答這些問題,需從美園教保中心一路走來的曲折歷史說起。

從私人幼兒園到「部落托育班」再到「教保中心」

今年正好是眾人稱作「馬老師」的中心主任—Senedhe(馬秀辛)回到部落滿三十年。1995年,原本在都市從事幼教工作的她因長輩需要照顧,決定回美園定居並在部落裡開設幼兒園。滿懷熱情想把市面上最好的教材帶給部落孩子的馬老師,卻發現孩子們目光呆滯沒有反應,直到挫折的她試著將孩子們帶出教室走入部落日常,他們的眼睛才開始發光。然而,還有更現實的問題需面對。在部落裡要滿足立案為幼稚園或托兒所的建築用地與空間條件十分不易,馬老師的幼兒園多次搬遷,卻始終難以符合法規要求。

2008年,原民會的「原住民族地區幼托服務暨保母訓練與輔導試驗計畫」帶來了轉機。這個計畫主要目的是培訓部落媽媽成為保母來照顧在地幼兒。馬老師在部落與家長支持下,以社區發展協會為計畫窗口,將幼兒園轉型為原民會經費所支持的「部落托育班」。然而不到一年,托育班卻因無建築使用執照、設施設備不符合衛生、消防、建築法、幼保員資格等相關規定被內政部認定違法。原民會輔導成立的18間部落托育班紛紛關閉,只剩屏東美園、平和這兩班持續向公部門爭取合法,並成立「部落互助托育行動聯盟」。經過漫長協商後,部落托育班終於在2013年透過「幼照法」第十條修正獲得合法地位,完成立案轉型為互助教保中心。

不同於主流的幼兒照顧模式

雖然終於「合法」了,但這些年來部落托育聯盟仍然持續運作,希望透過不斷地對內培力和對外倡議讓政府和大社會了解,教保中心並非部落裡因缺少幼托資源而存在的過渡品或替代品,其所努力實踐的,乃是一種不同於主流的幼兒照顧模式。

首先,部落教保中心與一般幼兒園的差異之處在於它不只是「文化」的,更是「在地」的,亦即用在地的空間、在地的人力去學習在地的事情,並由在地的組織經營。以美園這個瑪家鄉唯一的魯凱族部落來說,族人乃是在七十年前由數個魯凱族的原鄉聚落遷移至此,是個沒有石板屋也沒有頭目/傳統領袖,以農耕為主的部落。雖然很早就引進現代經濟作物,美園仍有一些家戶使用傳統方式種植芋頭、小米、紅藜、樹豆等作物,且仍舊在日常生活、婚禮與喪禮裡食用與使用。因此,美園教保中心在設計課程時,便以部落的農耕時序為生活與教學的主要思考。

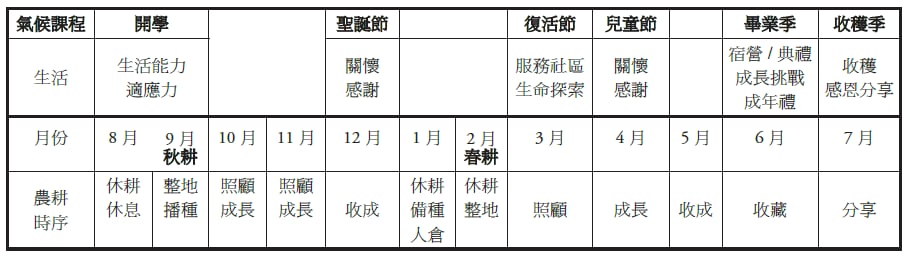

美園教保中心的課程、生活與農耕時序圖(蔡曉玲、馬秀辛2022:34)

因著上述考量,美園教保中心主要的「學習基地」不是位於活動中心二樓的教室,而是由族人無償提供的一塊農田。每週至少有兩天,老師們會帶著孩子們在此跟著長輩一起學習耕種,在例行且持續的過程中,透過看見、聽見、觸摸、和吃喝,慢慢地去認識周遭環境以及傳統作物,相關的字彙和智慧也因而自然地被運用和保存。

雖然農事教育常被外界視作美園教保中心的「特色課程」,但在馬老師看來,這並非刻意的設計,而是「自然而然」地順著長輩的經驗而行。因為美園位居平地,農田就在住家附近,是日常生活裡的一部分。

走訪部落也是教保中心每週都會做的事。孩子們排隊跟隨老師走路,一點一滴地去熟悉部落的街道和其中的人、事、物。「老師,有搭帳篷,有人結婚或是有喪事嗎?」就這樣,孩子會漸漸地注意到部落裡正在發生的事情,並學習參與其中。

建基於部落共同照顧之上的日常學習

透過以上描述可知,教保中心的特殊性不只在於以日常在地文化為主要學習內容,更重要的是,這些文化學習乃是奠定在「部落共同照顧」這個珍貴的根基之上。

何謂「共同照顧」呢?部落托育聯盟網頁上這樣寫著:

照顧不只是家長的事,也不只是老師的事,而是全村所有族人、居民,不分男女老少,都可以參與的工作。

透過社區的參與機制,共同討論我們心目中理想的照顧工作。

而這樣的照顧也是全人的照顧,從幼兒、兒童、青少年、成人到長者,都能在其中被照顧。

(出處:部落互助托育行動聯盟網頁)

也就是說,「共同」意味著照顧和教育的主體回到部落,由族人自主決定所欲之內容和方向,但這並非易事。部落自己要有組織可以運作,要找到可用的公共空間和可教學的老師。也就是說,部落必須盤點所有的資源,貼近自身的處境與需求來發展適合的照顧與教育。

為了避免內部競爭與派系傾軋,美園族人堅持部落裡只能有一個協會,作為整個部落行政計畫的窗口。因此,雖然幼兒和老人的照顧在行政體制上分屬不同的中央與地方主管機關,但在美園,教保中心與文化健康站皆同屬社區發展協會單一窗口承辦,進行共同照顧機制,讓照顧成為整個部落的事情。平時,許多家長或部落族人,也會義務協助或贈送各種食物至教保中心,「一起照顧」部落的孩子。

此外,美園教保中心會協助家長組織家長委員會,讓他們互相連結形成團隊,與老師們一起討論、決策教保中心的重要事務,比如學費的金額和繳交方式。中心希望只要家長有需要都能把小孩送進來,因此盡量降低學費,但若家長實在有困難,可用分擔勞動的方式來折抵,或以食物與實物來替代。每年的畢業典禮,也是由中心老師與家長共同籌辦,在最近幾年,家長更是主動提出殺豬來感謝部落與教保中心,並且一起動手製作典禮前的分享餐會所需之食物。

當初部落托育班被內政部認定違法以致原民會終止計畫時,美園部落與社區發展協會全力支持經費與人力,使其能度過難關。教保中心成立後,也會依自身的能力回饋部落。老師會帶著孩子們一起參與部落的婚禮、喪禮以及收穫祭等各種節慶,並在適當時機將農地產出的食物送給需要祝賀或安慰的族人。而中心的人力不只作幼兒照顧,也會支援文化健康站、課後輔導班等社區公共事務。因為,教保中心的事就是部落的事,而部落的事也是教保中心的事。

「互助照顧」本身就是一個最重要的學習。在共同照顧的氛圍下,孩子們學習到的不只是所謂的「文化」,同時會成長為一個懂得體貼、照顧別人的人。

反思教育的本質:競爭或共好?

土地是我們的免疫力,互助是我們的抵抗力。我們講的免疫力就是我們會長出這樣的能力,我們不會被這個幼教的所謂的專業,或者是目前所謂的幼教的這種你必須要教的這些東西,我們不會被掩蓋住。

我們有足夠的力量來抵抗……我們必須要有這種抵抗力,就是我們要能夠面對國家的體制,不要因為他設一個法,然後我們就消失了。

(引自公視「行走TIT」第301集「佳美園地-美園」裡馬老師的話語)

資料來源:「部落互助托育行動聯盟」臉書粉絲專頁

這句寫在2022年部落托育聯盟年報封面的標語--「土地是我們的免疫力,互助是我們的抵抗力」--雖是因當時的疫情有感而發,但非常貼切地道出聯盟長期以來的處境,以及堅持的核心價值。

當今教育與照顧的主流形式是學校與機構,教保中心對於政府部門以及大社會來說是相對陌生且邊緣的。然而,這種走出藩籬、貼近幼兒生活環境的照顧模式,難道只適合部落?

撰寫這篇文章時,我的腦海裡突然出現著名的環境人類學家Tim Ingold所寫的一本小書--Anthropology and / as Education,於是重新拿來閱讀,驚喜地發現書中所談的「教育」,與教保中心所實踐的教學內涵和方式有諸多契合之處。

Tim Ingold. Anthropology and/as Education. Routledge, 2017.

書的一開始Ingold便指出,他反對當代學校體制常將知識(knowledge)簡化為孤立於生活經驗之外的資訊(information),並且把教育等同於資訊之傳遞(transmission)。那只是訓練(traning),非真正的教育。

他進一步說明,其心目中的教育乃是透過環境為中介(intermediary of environment)的一種「關注的實踐」(a practice of attention)。也就是說,受教者須被帶至室外,暴露(expose to)在環境之中,透過關注(attend to)周遭的事物以及這個世界,成為可以呼應(correspond with)自身、他人與環境的存在,在此同時,知識也才能被生成和持續。不過,Ingold澄清,他並不是主張廢除學校教育,而是認為應該要在所謂的正式教育與非正式教育之間取得更好的平衡,而非獨尊前者。

透過教育,我們究竟想要培養出怎樣的人?機構化的幼教專業把孩童圈在一個安全的人造環境裡,灌輸許多資訊期待他們不要輸在起跑線上;部落教保中心則是讓幼兒沉浸於生活之中,讓暴露在環境之變遷與危險中的他們,透過觀察與回應,逐步學習如何建立自己與土地,以及和旁人的連結。

面對當代這個越來越難以預測的風險社會,機構化幼兒園或是教保中心的孩子會更具「競爭力」,或說,更有「生存的能力」呢?

我心中已有答案。

參考資料

- 《人本教育札記》第 317至320期之「專題報導:部落托育」系列。

- 《原教界》第 117期之「專題報導:部落互助教保服務中心」系列。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

邱韻芳 回到部落、土地的日常裡學習: 從一場特別的畢業典禮說起 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/7080 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應