生命療養院與生命屠宰場

有的概念,有的字,就跟空氣與呼吸一樣習以為常,只有霾害嚴重,PM2.5過高之時,我們才會意識到空氣這種存在,才會意識到呼吸也可以艱難。對我而言,「生命」就是這樣的一個字。我們活著,從事各種工作勞動營生,但是很少思考「活著」這件事。「活著」是我們生活的基底,所做的各式各樣事情都以活著為前提。但,夏天以來,這個字,愈來愈常在生活中跳出。受傷、失蹤、強暴、死亡愈來愈鄰近。香港青年上街,背包裡放著寫好的遺書。住在香港的朋友,只要看到墜樓或浮屍案的新聞就貼上臉書牆,僅僅寫兩個字:「又有?」到後來,連問號都沒有了。「又有」、「又有」、「又有」。轉貼的照片非常不忍卒睹。

阿言說在前線看到「守護孩子」的白髮老人哭著勸他們回家就覺得好煩,好煩。但銀髮族在警總前靜坐抗議,他對我說,姐姐,我明天要買早餐過去。第二天一大早他就去了,自己一個人,和那些公公婆婆聊天,他說最記得有一個婆婆對他說︰「不要死,我希望可以再見到你。」(出處)

對立愈發激烈,屠宰場正在成形,就在我們身邊。尤其是今日,港警強攻理大之際,看到死守校內同學的這句話:

不自由毋寧死,同學不怕被捕與死亡,因為歷史將判我們無罪。(出處)

在這種時刻,除了轉貼、連署、聲援、捐助後援物資,或者盡量以各種方式「讓周遭的人知道香港發生了什麼事」,竟然束手無策。我想起前幾天讀到的一段話,讀到時多麼興奮,覺得「活下去」本身就是價值:

生命本身就是政治,生命的潛能讓生命進行各種力的關係與鬥爭,因而它是政治。於是,生命之形式是一種剩餘與溢出,它不被任何政治、法律所劃分和戰有,也因此任何的主體化,不會再像傅柯般回到權力的邏輯。生命以自身作為形式且無可分離……『生命之形式』也因此更具有潛能和可能性。(洪世謙2019: 138〈新自由主義下的治理技術:主體形構及抵抗〉,收錄於黃應貴、林開世編《政治的消融與萌生:新自由主義國家的治理效應》)。

但就在當下,除了不斷刷臉書(可能是藉以逃避焦慮)之外,完全不敢說什麼「拜託要活下去,活著本身就是價值」。只因為我不在那個地方。人類學所做的工作──親身參與、長期關注、聆聽、分析、以恰當的形式描述──只因為不在場,彷彿絲毫派不上用場。

我們身為人類學家的挑戰在於,當聆聽人們說話時──包括它們自我理解的內容、他們說故事的方法,以及他們自己進行的概念化工作--我們應該扮演的角色與其說是診斷者跟理論家,更應該是讀者和作家,也就是在面對生命各種折射出的樣貌時,抱持著慎重的開放心態。(《生命療養院》頁495)

更緊張的是,儘管同溫層不斷關注香港的消息,但畢竟有太多人隔著海峽,感受不到香港的動盪。同溫層完美地區隔了人群。每天緊盯著香港的新聞,自己也說不上來為什麼比任何其他國內外新聞都更關注香港,畢竟除了轉機之外從沒入境香港過。與東亞地緣政治有關嗎?或許只是因為被整個運動中的情感震波所襲呢?除了「齊上齊落」、「核彈都唔割」之外,一波波市民──銀髮族、上班族、消防、社工、救護,更別說記者,都上前去了。儘管知道香港社會內部的階級與族群之複雜並是大多數台灣人所不熟悉的,而面對不熟悉(以及內部社會矛盾)應當尊重。但是,看到一個與印象中很不同的香港,在暴力愈來愈升級,抗爭愈來愈激烈的街頭中出現的「分擔痛苦的共同體」(梁繼平語),隨著局勢升高,旁觀者(比如我的同溫層)愈來愈擔憂,愈來愈憤怒。(我確實自我反省這是否是一種sentimental的心態。)

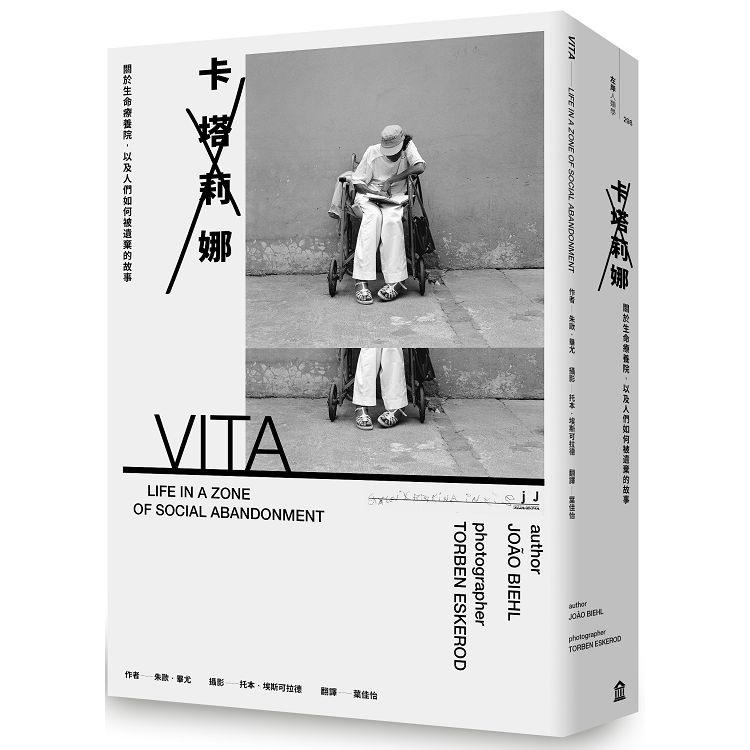

手邊攤開著最近在讀的《生命療養院》,覺得這本書實在是太貼切地形容某種當前的存在狀態:「既是活著,又是死了;既是在場,又是缺席;既是人,又是非人」(※註) ,細膩地描述了人類學者可以怎麼面對一個「外表死了,內裡活著」的社會性死亡者,一個「前人類」(ex-human)卡塔莉娜──從前是人,慢慢地被家庭排除,被精神藥療體制定型,最後棄置在生命療養院之中,成為再也不是人的存在。但是,人類學者遇到了她,在她的書寫中辨認出她內在旺盛的生命力與創造力,除了探究她如何從人成為非人的過程,再鍥而不捨地努力,找出她病徵的真正原因(神經系統的遺傳疾病,而非精神疾病),耙梳描繪造成社會死亡的過程,並且,透過書寫,將她「外表死了,內裡活著」裡的那個活著的人拉出來。完全展現了:

人類學家面臨的挑戰是即便在處境最黑暗的時刻,仍能找出描述及維繫人們期待感的權宜方式。這一切的張力不該癱瘓我們說故事的能力,我們該做的反而是找出表達的方式,好讓讀者能更接近眾人。(《生命療養院》中譯本頁498)

我們還有時間仔細地凝視著像卡塔莉娜這樣的存在嗎?我們還來得及記下那些被捕被壓制被帶走時呼喊的名字與臉孔(衣著與身形)嗎?當殺戮日益激烈,生命的價值從療養院快速地被扔到屠宰場,更快地被棄置於焚化爐之際,有這樣的時間嗎?除了在現場的人,旁觀者(儘管是感受切身的旁觀者)當下究竟可以做些什麼呢?(除了祈禱、轉貼,甚至哭泣之外,因為我們也不能到理工大學外的家長等待區,像是準備接孩子放學回家的家長那樣守候?)

書寫與分析都需要時間。當下能做的事情,竟然只是不斷地盯著螢幕新聞。說服自己,儘管時間緊迫,但《生命療養院》的結尾依然帶給讀者一點希望。

將這些『人之田野』(peopled fields)公諸於世──它們始終處於即將消失的邊緣--我們所考量的,是讓更大的結構及制度設計被看見,並讓他們產生的衝擊真正為人所知。(《生命療養院》中譯本頁531-2)

那些小小的善意、照護的孤島、孤絕的時刻,或者在孤絕中,感覺生命及希望以某種方式持續下去而等待的過程,都不該只是民族誌紀錄中的註腳,而該是道德想像及另類政治得以可能開始存在的所在。我們一定要找出具有創意的方式,確保民族誌不會在我們針對實在性(actuality)的描述中死去。持續針對生活及世界的現實調整自己,人類學探索才會因此有了藝術的潛能,也就是喚醒人類受忽視的潛能,並擴展關於理解及想像的極限──去想像一種包含我們自己,但尚未到來的人群。(《生命療養院》中譯本頁532)

「去想像一種包含我們自己,但尚未到來的人群。」

認真地注視那些「外表死亡,內裡活著」的,不管是怎麼樣的存在的人類或者前人類(ex-human),那些社會性死亡或者生物性死亡的前人類……他們的內裡還是活著。

仔細地描繪他們的內裡,讓不被外界看到的內裡活過來。

這是在烽火處處之際,讀到《生命療養院》這樣一本出色民族誌給我的啟示。

作者João Biehl面對的是最令人想要轉過頭去不忍也不願直視的被棄之所──這種集中「社會性死亡」的棄置所,其存在就是為了「保全了療養院外其他人的生命」──「所以卡塔莉娜寫,『我會變成這樣是因為生命』」(見譯者葉佳怡)。但Biehl耐心、持續且敏銳地,梳理出卡塔莉娜社會性死亡的過程,並且承接了卡塔莉娜的生之期望,讓她的生命力藉由她的獨特書寫而存在。

(Biehl) 卡塔莉娜,你有某種幫助人的能力,那是大部分醫生沒有的能力,很少有人能夠用你的方式思考,而且你能使用字詞表達那些想法。(中譯本頁485)

(卡塔莉娜:)「我有奮鬥的能力。我的記憶,記憶之書,就是我的文憑……你給了我筆記本,讓我書寫,我填滿它們。」(中譯本頁485-486)

卡塔莉娜說:「我屬於起源的一部份,不只是語言的起源,還是人的起源……我代表的是人的起源。」(頁488) ("I am part of the origins, not just of language, but of people…. I represent the origins of the person." )

即使是卡爾維諾,也沒辦法講得比卡塔莉娜更好了。

後記:不管是《生命療養院》評論,或者2019六月以來的香港示威,都必須花更長篇幅,才可能稍微負責地梳理出端倪。芭樂文責由作者自負。但特別感謝Ya-hsin Zoe Chen與我討論,否則連這篇短文都無法寫完。

※註:

既是活著,又是死了

既是在場,又是缺席

既是人,又是非人

這個很像斯芬克斯的謎題,其實取自上週五甫進行的,中研院民族所第二屆李亦園紀念講座──人類學家John Comaroff 演講「勞動之後」(After Labor),探討當前的關鍵問題:在目前許多人已經淪為無薪者而非受薪者的狀態之下,為什麼薪資勞動對於資本主義下的生命而言,依然具有核心地位? Comaroff提出了非常精采的界說。上述三種可以勞動,可以生產價值,但存在狀態曖昧不明的「工作者」(workers),象徵著無人化的財富積累。(關於這三個象徵,我在此賣個關子,好奇的讀者可參考youtube上,由Jean Comaroff與John Comaroff在南洋理工大學的演講錄影。)

我在鄭瑋寧老師導讀Ethnicity, Inc的讀書會中,聽她介紹到此種曖昧、本質上矛盾、不太像是人類的勞動力。但這個隱喻或者象徵實在太突出了,在心頭縈繞不去──這不就是《生命療養院》裡的主角卡塔莉娜嗎?(她被家人拋棄的最後一個原因就是毫無生產力。)

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

bricoleur 生命療養院與生命屠宰場 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6762 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

謝謝小編的摘要。

關於「生命本身就是政治」那一段,還應該再多寫一點。港警目前的做法可說是《規訓與懲罰》的逆轉:不是(現代所習慣的),十八世紀中葉以後從公開處刑逐漸隱密化,施於靈魂的教化;卻反而回到了十八世紀中葉之前,直接施於肉體的公開報復與恫嚇,以直接殲滅肉體生命與摧毀靈魂意志為目的。這使得「生命本身就是政治」不再可能。這是滅絕。毫無教化(靈魂)之意。

當滅絕就發生在近在咫尺之處。人類學家可以怎麼辦呢?我想一定已經有人討論,只是我還不知道。

文青堆砌那麼多文字,寫完拍拍屁股吃大餐去。

留下來的實際問題還是要交給policy maker 去處理。 難怪那麼多人要唸這啥人類學,那麼輕鬆的上帝視角。

樓上是傳說中大陸發包給台灣一個月月薪四萬不停在網路上留言洗風向的寫手嗎?

我在咫尺,看到盡是生命。沒有滅絕。在媒體看到衝突畫面當然震撼,但生命源源不絕更是令人震撼,只是它沒有現身

於是,人類學家(以及更多的其他人)必須訴說

謝謝現場報導!很重要(也很感動)

發表新回應