拉圖、施密特與台北雙年展的戰爭和外交

今年11月22日,我很榮幸參加2020台北雙年展「你我不住在同一星球上」的「外交新碰撞」開幕研討會。我參加的那場論壇標題為「如何加入這場外交新碰撞?」,由兩位主要策展人布魯諾・拉圖(Bruno Latour,線上)和馬汀.圭納(Martin Guinard)一起主持。四個與談人都是2020台北雙年展的顧問,吳瑪悧(高雄師範大學教授、2018台北雙年展策展人)、黃建宏(台北藝術大學教授、關渡美術館館長)、張君玫(東吳大學社會學系教授)和我。我用這個機會討論拉圖定義的「氣候戰爭」和「氣候外交」概念,同時問他我之前一直不敢提到的問題:我們真的需要引用施密特(Carl Schmitt)嗎?以下是我修改過的發言逐字稿,以及拉圖回應的整理。希望對這個議題有興趣的朋友們,到北美館來觀展,一同思考如何面對全球氣候危機的巨大挑戰。

外交新碰撞與氣候戰爭

保羅:我們今天這一場論壇的提問是:【當我們對於全球氣候危機的認知差異很大,即彷彿「住在不同星球上」時,怎麼樣加入這場「外交新碰撞」?】我想要提出一個簡短的答案,或者是轉換一個角度重新提問,包括重新思考布魯諾今天的演講,和他在其他場合討論的內容。剛才他提到,外交是在戰爭之前或戰爭之後進行的活動,基本上戰爭中不可能有外交,換句話說外交是當衝突發生時,戰爭之外的另一種選擇,戰爭是外交的替代「溝通」或「碰撞」方式。

在《著陸何處?》(19頁)裡,布魯諾注意到,平常如果談「捍衛大自然」的議題,大家會覺得很無聊,但如果談到必須要捍衛領土,大家馬上很激動。的確,所謂的環保議題總是被放在政治討論的邊緣,很難成為政治討論的中心議題。在台灣,雖然四十年來的環境運動對整個社會的民主化有很大的貢獻,直至目前,氣候危機還並不算是捍衛台灣民主體制的核心議題。傳統的地緣政治議題中,台美和兩岸關係才是焦點。

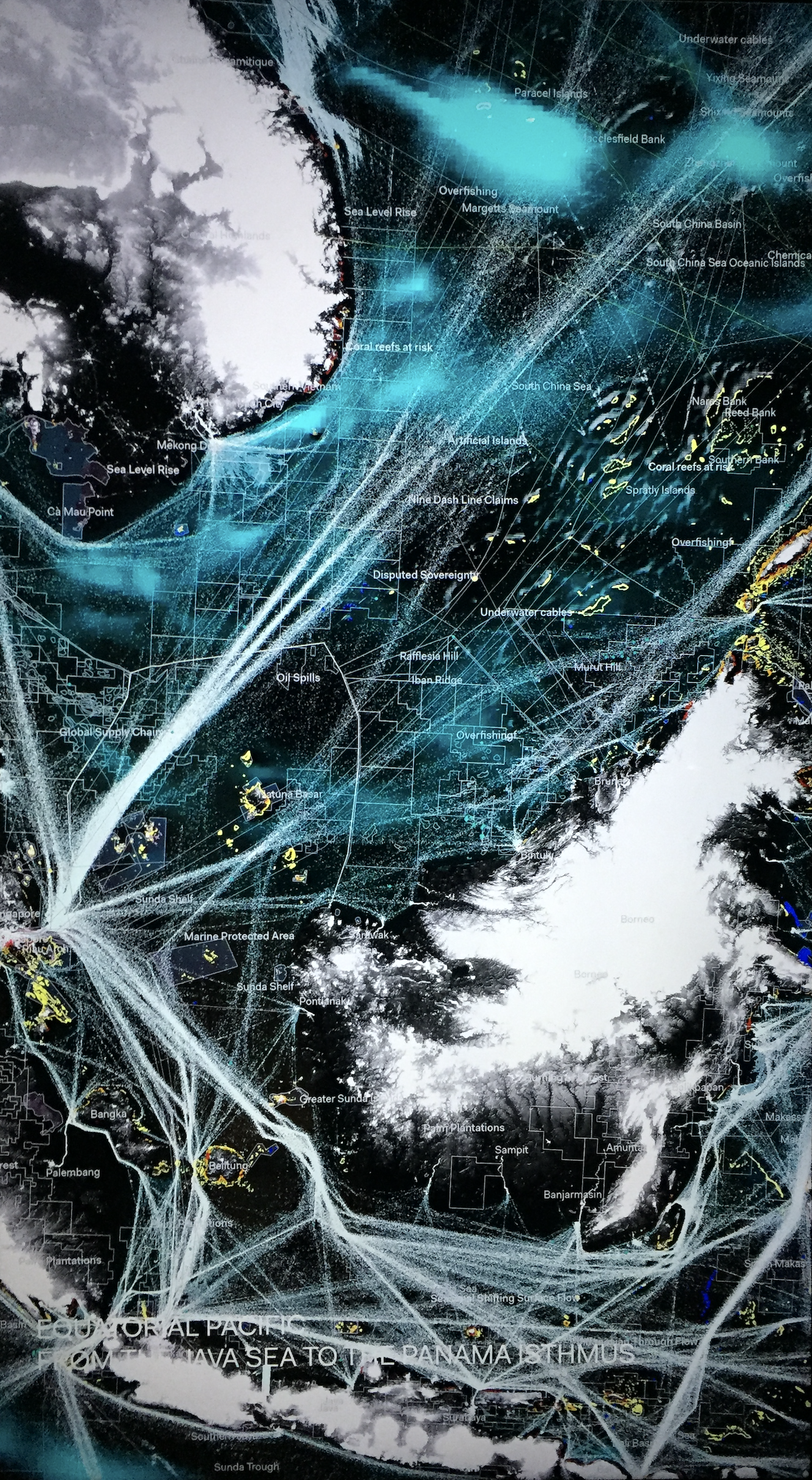

布魯諾所強調的“Terrestrial”星球是這屆台北雙年展的核心議題,展覽目錄裡翻成「實地」,張君玫老師剛剛《著陸何處?》中譯版翻成「在地」,有「being here/there in the land」的意涵,或許是更恰當的譯法。我就聽從君玫老師的建議。在這次雙年展的五個展區中,「在地星球」展區的作品最多,它們主要關切的是氣候與環境問題,特別是地質學家所講的「臨界區」(Critical Zone)。另一個區是策展人定義的「維安星球」,作品比較少,只有三個,但它們的意義很重大。

在《面對蓋婭》一書中,特別是在第七和第八章,布魯諾把戰爭和外交當作氣候危機的重要分析概念,比如他提到「氣候戰爭」的比喻。布魯諾的主要貢獻之一是重新界定地緣政治的意涵,主張所謂的西發利亞國際體制無法面對「新氣候體制」的挑戰。而我們平常講的地緣政治(geopolitics),其實一點都不「在地」(terrestrial),不夠認真思考氣候危機的政治性,以及「地緣」(geo)的真正意義。今天布魯諾也提到,台灣不只要抵抗傳統地緣政治的壓力,台灣同時位於極為敏感的「臨界區」,是兩個大板塊「碰撞」的地方,也是多颱風等熱帶氣候特殊現象發生的現場。所以布魯諾覺得非常適合在台灣和台北談這兩種地緣政治的交際。

(2020台北雙年展「實地星球」展區,照片:彭保羅)

雖然我非常贊成這個想法,但是關於戰爭比喻的使用,還有這個比喻和現實之間的對應關係,我則有些保留。根據民意調查,這十年來台灣人蠻關心氣候危機造成的災害,如八八水災。不過現在,台灣幾乎每天都看到來自對岸的壓力、美國賣給台灣的武器、義務役和教召改革、墜機事件等媒體報導。從台灣的角度看來,戰爭並不是一個比喻,而是一個很現實的威脅,存在極有可能發生的高風險。因此,在關心「傳統戰爭」的人和「氣候戰爭」的人之間,有一個很嚴重的分裂,似乎關心前者就不能在乎後者,或關心後者的人不太敢提到前者。可能是因為一個人能忍耐的心理壓力有限,也可能是別的原因。

的確,戰爭不只一種。我們以前所知道的是種族戰爭(ethnic conflicts)、國家之間的戰爭、內戰或世界大戰。現在美國總統大選前後有政治立場的兩極化,有的人覺得不能排除新內戰的風險,這是我們之前沒有想像到的新發展。奧巴馬當總統的時候,雖然當時美國也有種族間的緊張關係,但大家不會去談內戰。然後現在布魯諾來跟我們說,還有另外一種戰爭,就是氣候戰爭。

雙年展「維安星球」區有秦政德等人的作品《在冷戰裡生火》,有尤拿斯・史塔(Jonas Staal)《史蒂・夫班農(Steve Banon):宣傳大業的梳理與回顧》,還有洪子健的《我的敵人的敵人是我的朋友》。在其他展區,法蘭克・列布維奇(Franck Leibovici)和朱利安・賽胡西(Julien Seroussi)的裝置邀請觀眾擔任國際刑事法院的法官,來處理非洲內戰的資料。陳瀅如的《屠學錶》是又神秘又華麗的星畫圖列和當代亞洲歷史的大屠殺。五個裝置作品都很精彩,而且彼此呼應,請我們反思不同「星球」的人民如何面對各種戰爭和國家暴力的遺產和風險。幾天前,我有機會跟洪子健聊聊他的作品《我的敵人的敵人是我的朋友》,這個作品以漫畫草圖呈現外國軍隊侵台,想像幾個現場的可能性,畫面如同美國好萊塢大製作的電影。洪子健承認這個作品的標題和基本概念有受到卡爾·施密特(Carl Schmitt)的影響。

洪子健的《我的敵人的敵人是我的朋友》

(2020台北雙年展,照片:上方十八圖全景為臺北市立美術館,下方三圖為彭保羅)

在《面對蓋婭》的第七章,布魯諾大量引用施密特的論點,特別是借用他的敵人論和第二世界大戰中寫的《大地之神》(The Nomos of the Earth),據以重新政治化生態議題,釐清對手和敵人的差別。布魯諾覺得我們平常有很多對手,但敵人是比較特別的挑戰。對手看來我們在玩一般的運動比賽,但是敵人的意思是,雙方的關係不是戰爭就是和平,不可能有獨立、超越的裁判來裁決輸贏,我們只能施行外交協商或者開啟戰爭。這個想法,啟動了今年台北雙年展的協商劇場活動系列。

此外,在Geoff Mann和Joel Wainwright合著的《氣候利維坦》(Climate Leviathan)一書中,作者借鑑霍布斯著名的政治模式,以及施密特對霍布斯的解讀,定義並分析他們的「氣候利維坦」和「氣候毛澤東」概念,前者是資本主義的全球政權,後者為反資本主義的版本。我們也許可以把台灣看成是中帝和美帝之間的邊緣地帶(參見吳叡人2016),是夾在兩個帝國對峙的新冷戰高風險地區、「臨界區」,在「氣候利維坦」和「氣候毛澤東」的雙重衝突當中,美國和中國極可能會妥協而犧牲台灣這塊小小的土地。

但是在引用施密特理論思路這一點上,我還是有蠻大的疑問,這就是我對布魯諾的提問,或許也是一個告解。五年前《面對蓋婭》的法文原文出版,當時第一次閱讀以後,這本書給了我很多正面的刺激,但同時我也對施密特的引用,有很多意見和保留,不過我都不敢跟布魯諾說,因為我知道我會輸!我知道布魯諾自己也有很多保留,書裡面很清楚地標明許多注意事項。

Jonas Staal《史蒂・夫班農:宣傳大業的梳理與回顧》

(2020台北雙年展,照片:上方三圖為彭保羅,下方一圖全景為臺北市立美術館)

幹嘛引用施密特?

不瞞各位,當我看到施密特這個名字,讓我很不舒服,我不禁想到納粹死亡集中營,也就是當代歐洲最嚴重的集體創傷。除了布魯諾之外,歐洲還有許多很重要的哲學家如德希達、墨菲(Chantal Mouffe)、齊澤克 、阿甘本等,都參考引用施密特的著作。墨菲早就提醒施密特是一個很危險、但值得參考的挑戰。德國政治學家Jan-Werner Müller(目前在普林斯頓大學)曾撰寫一部很重要的關於施密特的論著,就是以《危險的心靈》(A Dangerous Mind)作為標題。阿多諾主張希特勒是當代哲學的根本難題(參考Heubel 2019),但是施密特在戰後從來未曾對他支持納粹體制的倫理責任表達後悔之意,又不少次發出反猶太人的言論。我知道他是很厲害的哲學家,我自己只是很普通、小小的社會學家,無法跟他交鋒,但我還是沒辦法,吞不下去,不得不覺得這個人的思想有很嚴重的基本問題,他所有的概念和主張都必須要非常非常小心地參考,不能忘記他就是一種很噁心的鬼,人間的鬼,大家的心裡面都有的一種鬼。

在亞洲的脈絡下,必須特別小心的是,這二十年來中國曾經有一波施密特流行,特別是在新儒學、新左派或毛派當中,如劉小楓、甘陽、張旭東等人。他們都支持現在中國的威權統治,是現在為中共政權提供理論基礎的學者。他們很喜歡施密特,特別是他的國家論和敵人論。施密特本人曾經寫一本讚頌毛澤東的書(《游擊隊理論》1963年)。他們很歡迎施米特以及列奧·施特勞斯(Leo Strauss)對西方自由主義的激進批評。趙汀陽也批評西方自由主義,但他的天下論也批評施密特的敵人論,主張這種二元邏輯造成全球災害,覺得中國可以提供一個替代的發展模式。無論如何,這些知識分子都贊同習近平政權,贊同中共在西藏、新疆、蒙古和香港的政策,以及侵台的武統計劃,不用等待和平統一。最猛烈的武統學者李毅已經放棄跟台灣統一派合作了,他支持「留島不留人」的作法,覺得解放軍侵台控制台灣就好,換句話說,只在乎取得這塊土地,不惜消滅台灣人,這是最殘酷的殖民主義。

馬汀:我們的外交碰撞當然會有各式各樣的想法,但我們現在提到的這個不安全感,可能是因為他是納粹時代的思想家,所以提到施密特就會想到納粹跟集中營,那我是不是請布魯諾回答一下?

布魯諾:戰爭跟和平的狀態就是需要去界定和辨識的,並沒有所謂獨立、超越的裁判。以前有,那個叫做「自然法則」。但這樣的說法已經受到質問,因為我們現在看到生物學的轉化。所以我們不是要去選擇不同類型的戰爭,在地緣政治的,或者是蓋婭政治的戰爭中間做選擇,其實它們是同時發生的。這場疫情又增加了另外一種形態的戰爭,所以我們已經無處可逃。在這樣的處境下,如果我們只談地緣政治的話,是不行的,因為它們彼此息息相關。這個就是我們目前所處的悲劇境界。所以如果你認為說要去佔領另外一塊領土,也確實會有人有這樣的想法,比如說歐洲的二氧化碳排放,其實已經侵略到其他人的土地上去,跨越大西洋了。那麼每一個國家所做的決定,關於經濟發展的選擇,包含台灣的產業全球化,其實都是去佔領別人的土地。所以你沒有辦法選擇你的戰爭,你可以選擇你的敵人,但你不能夠選擇不戰,不能夠選擇完全不去參與任何一場戰爭。除此之外,講到這個生態的戰爭,其實我們人類本身已經是分裂的。我很希望能夠搭飛機來到台北,但是我的孫子會說不應該做這麼不環保的事,所以我們已經有分裂了。我們可以把這些問題簡化,但不去用施密特Carl Schmitt的理論來談的話,是我不同意的。在施密特的理論裡,我真的在意的是關於敵人的部分。而且,這是很難偵測的。因為它會跟其他憎恨、仇恨的形式混在一起。那像這次的展覽本身就是一個實驗,去探索誰是敵人誰是朋友。就像黃建宏說的,因為在台灣的歷史上,台灣人自己的土地被佔領。在很多方面,由時間轉為空間是一個很重要的概念。我們原本的思考也是以時間為主,現在需要轉移到以空間為主的視野。所以,這就很像是封城的概念。吳瑪悧所講的,也都是要堅持讓台灣成為一個,去理解各種爭議點的地方。

保羅:我同意。不好意思,我剛剛說的話非常的幽暗、非常的憂鬱喔。其實台灣目前的處境,非常適合發展這個新的外交,正是因為台灣幾十年前被排除在聯合國的體系之外。台灣其實有很多的外交空間,跟二十幾個國家還有正式的外交關係,跟更多國家,也有很豐富的非正式外交關係。因此台灣人在非正式外交上有很多實驗和嘗試,是非常不尋常的做法,可能是文化外交、社會外交,還有藝術外交,也是一個重要的形式。我想雙年展也扮演重要的角色,我們在場聽到各位還有昨天布魯諾的談話,還有27個國家的藝術家都來參展。這個就是台灣新外交的強項。

好吧,還是去讀施密特吧

聽了布魯諾的回應之後,我只好承認:好吧大師,瞭解了,我會努力閱讀恐怖思想份子施密特,但我會非常地小心,右手拿著筆,左手拿著槍,來閱讀他。接下來,特別值得進一步思考的問題會是:在氣候危機和傳統戰爭之間,到底誰是敵人和朋友?我覺得目前敵人的定義太模糊。而且,蓋婭政治如何含括傳統地緣政治的問題?傳統戰爭和氣候戰爭都需要很多資源和準備,該如何進行協商/碰撞?如何保護戰爭的基本規則(比如禁止化學武器、大肚殺、性暴力等非人性態度——雖然人是最可惡的動物)?

台北雙年展的協商劇場:上圖為《離岸風電進行式》(洪文玲、楊智元主持),下圖為《你我與氣候足跡》(彭保羅、鄭師豪主持)(照片:彭保羅)。本計畫由公眾計畫策展人林怡華、台灣科技與社會研究學會與五所大學一起舉辦。其他的活動包括《治理助孕科技》(吳嘉苓主持),《塑化劑爭議》(陳信行、林宜平、鄒宗晏主持)和《核廢的未知數》(杜文苓、羅凱凌、楊智元主持)。議程:https://www.tfam.museum/Event/Event_page.aspx?id=3141&ddlLang=zh-tw。

參考

布魯諾・拉圖,

《著陸何處?》,群學2020年(法文原書標題Où atterrir? 2017出版)。

《面對蓋婭》,群學,2019(法文原書標題Face à Gaïa,2015出版)。

嚴瀟瀟,《2020台北雙年展的「著陸路徑」——訪策展人布魯諾.拉圖、馬汀.圭納與林怡華》,Artouch,2020(11.25) : https://artouch.com/people/content-13462.html?fbclid=IwAR23Un0DRGofUo2HXoYYp0UTp1d7PgGr9ygrOL7lHgmdQHP5h9X7KCksrr0#top

米勒 (Müller, Jan-Werner) 《危险的心灵 : 战后欧洲思潮中的卡尔・施米特》,北京市:新星出版社,2006。(英文原文出版於Princeton,2003)。

吳叡人,《受困的思想:臺灣重返世界》台北:衛城,2016。

徐贲,政治神学的教训:失节的施米特,《开放时代杂志社》,第二期,67号,2006。

Agamben, Giorgio, The State of Exception, Chicago: University of Chicago Press, 2005.

Gopal, Balakrishnan, The Enemy: An Intellectual Portrait of Carl Schmitt, London: New York : Verso, 2000.

Heubel, Fabian, “Beyond Murderous Dialectics: On Paradoxical thinking and Maoism,” Asian Studies VII (XXIII), 1 (2019), pp. 37–54.

Man, Geoff and Joel Wainwright, Climate Leviathan, London: Verso 2018.

Martinez Mitchell, Ryan, “Chinese Receptions of Carl Schmitt Since 1929,” Penn State Journal of Law & International Affairs, Vol. 8, Issue 1, May 2020, https://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol8/iss1/8.

Mouffe, Chantal, ed. The Challenge of Carl Schmitt, London: Verso, 1999.

Marchel, Kai and Carl K.Y. Shaw, eds., Carl Schmitt and Leo Strauss in the Chinese-Speaking World. Reorienting the Political, Lanham: Lexington Books, 2017.

Xie Libin, Haig Patapan, “Schmitt Fever: The use and abuse of Carl Schmitt in contemporary China,” International Journal of Constitutional Law, Vol. 18, Issue 1, January 2020, Pages 130–146.

小心參考

Qi Cheng, Carl Schmitt, Mao Zedong and the Politics of Transition, Palgrave, 2015.

Schmitt, Carl,

Dialogues on Power and Space, Cambridge, UK: Polity, 2015.

The Nomos of the Earth: in the international law of the jus publicum Europaeum, New York: Telos, 2003.(德文原文Der Nomos der Erde im, 1950)

Theory of the Partisan: intermediate commentary on the concept of the political, New York: Telos, 2007.(德文原文 Theorie Des Partisanen 1963)

Writings on War, Cambridge, U.K.: Polity, 2011.

刘小枫,《施米特與政治的現代性》,上海:華東師範大學,2007。

張旭東,《全球化时代的文化认同 : 西方普遍主义话语的历史批判》,北京市 : 北京大学出版,2005。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

彭保羅(Paul Jobin) 拉圖、施密特與台北雙年展的戰爭和外交 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6847 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應