自焚者喪禮中的陌生人

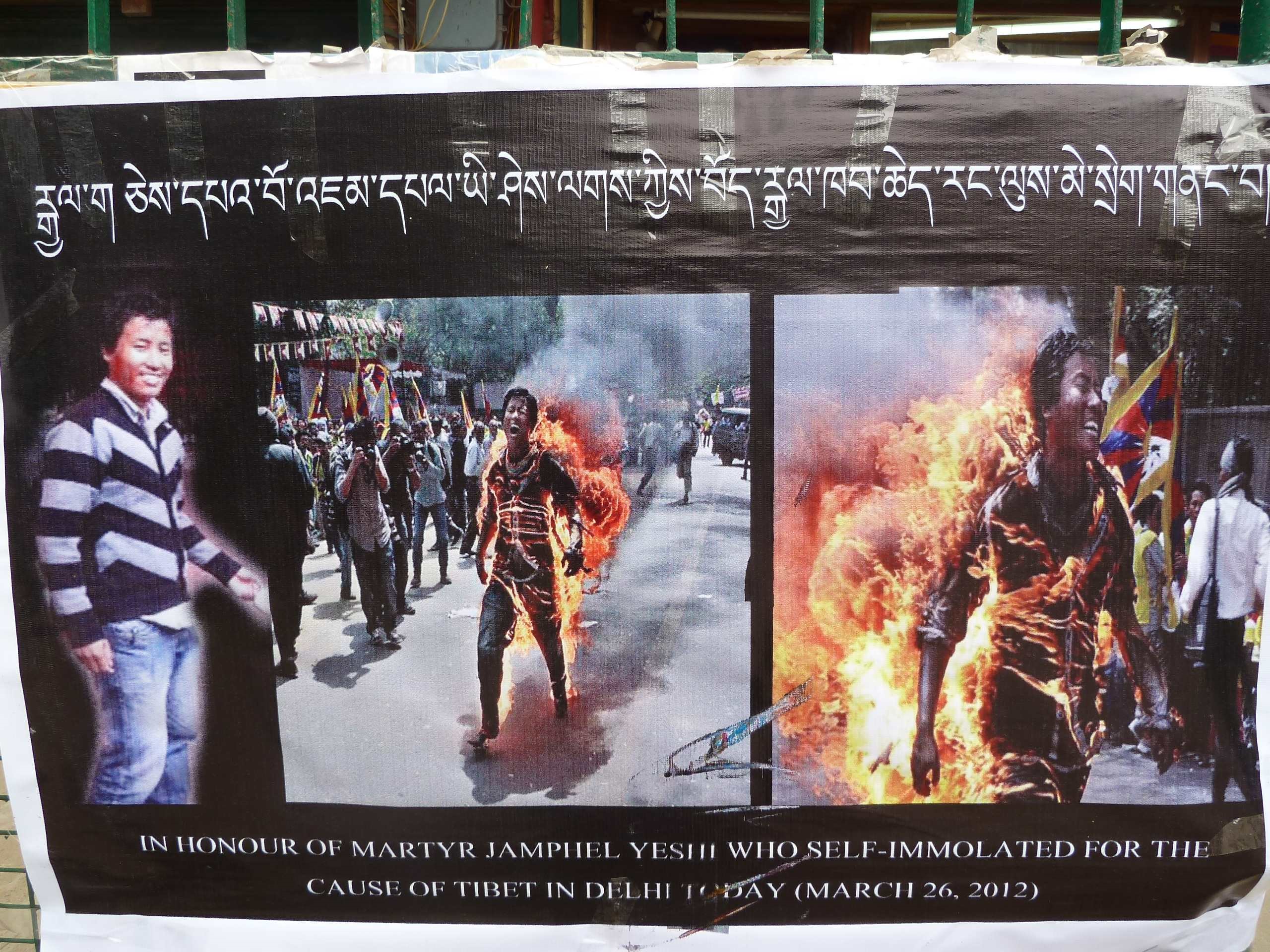

2012 年3月27日,山城(印度北部流亡藏人屯墾區德蘭薩拉)靜默卻又隱隱騷動,感覺得出來有一股壓力在日常照會中流動,談話雙方不但不點破,反而以更加陽光的燦爛笑容交往,使得這股壓抑的能量緩慢地在身體裡膨脹,一不小心就會爆炸、皮開肉綻。26日中國國家主席胡錦濤訪問印度,流亡印度的藏人集結於中國駐印度(德里)大使館前抗議,抵制行動早在幾週前便在山城蔓延,不是看見街頭標語旗幟,就是舉辦連署聲援大會,「美國影星李察吉爾在紐約,慰問即刻在中國大使館前絕食抗議的西藏人」圖說照片海報長達三公尺,從菜攤、水果攤延續到麵包攤位前方,佇立端詳的當下,不時得挪動腳步讓出空間給買菜的藏人,欠身時候的四目相對,竟是帶著不想負責任的閃躲,那眼神的閃爍格外感受到莫名責任的重量。來自西藏、成長於德蘭薩拉的青年蔣佩以西於中國大使館前自焚示眾。消息傳回山城已是蔣佩重傷,正在加護病房接受醫療戒護。山城青年組織立即動員了起來,貼出蔣佩以西參與青年會活動的照片、街頭自焚時、重傷時、躺在病床上全身包覆燒傷醫療棉布時的圖文細節,這些影像與文字以一種活生生在自己眼前重現的方式矗立於山城街頭,血淋淋紀錄片畫面直觀地對著自己說故事,聽故事的同時甚至開始想像蔣佩以西的心情,「他做這個決定的時候閃過什麼樣的念頭?」、「自焚前一夜他是怎麼度過的?應該喝了白酒暖心才是。」彷彿作為觀看者的我是蔣佩的親密朋友,不僅瞭解蔣佩的為人、成長經驗,更經歷了拙火燒身的刺烈痛楚,觀看者緊盯著蔣佩以西那雙臂敞開、張大嘴尖叫奔跑的畫面,直盯盯地說不出話來,只剩下零碎的意念在腦中打轉。

這條五百公尺長的城中心道路,前夜裡燭火滿佈,白色的短蠟燭卡在折成直角形的瓦楞紙中央,為的是不讓蠟油燙傷虎口。然而,融化的蠟油儼若江河無處疏通,逕是漫流在虎口與手指之間,幾次蠟油溢出沾染皮膚,蠟油遭遇冷空氣瞬間凝結使得皮膚緊繃,灼熱感只有萬分之一秒,但卻讓人想儘快換手、剝除。身旁的僧眾問我:「你怎麼想西藏?」我聽到了問題,卻回答不出來,這怎麼可能是在靜默抗議的交會時刻,簡單兩句說出來的回應呢?要說什麼?我連自己台灣人的定位都說不出口了,更何況是西藏。「好燙!」於是,我火速將蠟燭換至左手、甩著右手,利用了蠟油轉移話題,避開這個讓人不知該如何是好的當下。幾近全城的藏居民與觀光客站立在十公尺寬的道路兩側,將印度商家做生意的出入口全給堵了起來,長蛇似的蜿蜒盤踞。夜裡的聚集,一方面是為自焚者祈福;另一方面青年會、婦女會組織身負歷史使命地透過傳聲筒,陣陣傳來音頻上揚的運動話語,「我們譴責中國政權」、「讓達賴喇嘛重回西藏」、「西藏是西藏人的」,標語式宣言伴隨著維持現場秩序的宣導「請大家往旁邊站一點」、「等一下我們要繞行一圈後走到大昭寺」、「在大昭寺前會有個哀悼儀式」,傳聲筒拋出的語言越多,群眾在夜裡顯得越沈默,不語成為共同的語言,寂靜的情緒被蠟燭與傳聲筒給擾動著,宛如刻意壓抑的情感不時有人故意挑逗、玩弄,對方等待著的就是自己情緒崩潰的那一瞬間,但這個挑撥被看穿了,硬生生地將竄至喉頭的那股渾熱氣體給咽了回去。山城自夜裡哀悼那天起,連三天全城安歇,所有藏族人經營的各種小買賣,全都歇業,肅穆安靜地參與從清晨到夜裡的祈福儀式,無論是法會、念誦、做大禮拜還是遊行、連署。這段時間山城生活充滿著自焚者的有形身影與無形懷念,靜默成為對自焚者最高的致意,遇見熟人只剩下微笑。

28日傳來蔣佩過世的消息,傳聲筒隨著廣播車繞行於山城街道之間,字句也因此渲染於景物之中,像是日本動畫《蟲師》中,受自然界無名的靈體附身而慢慢從點到線到面的侵蝕,聲音雖飄散緩慢但侵蝕確實存在,因為身體的某些部分產生了變化,從耳朵聽見廣播開始,音韻似蟲蔓延到眼眶、鼻腔、腦門、喉嚨、心肺,終至小腿肌肉抵達腳趾前緣。「蔣佩今天早晨過世,遺體將會從德里運回德蘭薩拉,明天早上將在大昭寺舉行喪禮,紀念蔣佩,同時紀念藏人的苦難。」傳聲筒的高音頻刺激著山區冷空氣包裹的溫熱身體。大昭寺周邊擠滿了群眾,或持咒念誦、或交換情報,原本大昭寺前兩三個賣小籠包子的藏族小攤販,這幾日已被印度小攤給霸佔了,同樣是一張椅子一口爐,但掀開蒸籠蓋的主人不同,便失去了購買的慾望。主殿一樓已佈置完成,眾人聚集在白色布幔覆蓋的平台前,抬頭看著高掛的雪山獅子旗,以及兩旁蔣佩以西的笑容與拙火覆身的身影。平台的大小正好是棺木的大小。遇見藏人朋友聊了兩句,對我說:「很高興看到你來致意,這對你、對藏人都很好。我沒有勇氣自焚,但是我能夠做的就是追悼蔣佩,為他祈福誦經,讓他帶著所有藏人的祝福好好地離開,也讓全世界都知道西藏人面臨的痛苦。」拿旺續說明天見,轉身沒入祈福法會的人海裡,要了本念誦經文,找個軟墊空位坐下,翻開經文本落入唱誦冥想的世界裡頭。

29日早晨六點三十分,比預計出門時間早一小時,提著報紙糊起來的垃圾袋出門,向著山路捷徑緩步爬坡而上,方才甦醒尚未活絡的身體吃力地應付著高山溫度和氣壓,有一些喘,並開始感受到胸腔劇烈地運動,呼吸顯得深且沈,印度苦力人家燒材的煙薰味飽滿地停留在鼻腔到肺腔之間,想躲都躲不了。每出門一回便要爬山一回,腦子裡就動念一回,想著是否該重新找個安歇地方,至少離山城中心近一點,不需要鎮日上山、下山。終究在我離開印度之前,我仍舊每日重覆著這個身體和精神的運動循環。轉進山路連接主要道路出口,至為震驚。一般而言,得要先步行過盤旋而上的泥路山徑,再走一段鑿除山壁並鋪蓋水泥的狹小簡易道路,右轉上一段六十度傾斜的二十級石階,在石階最頂端雙手頂撐在大腿上、彎腰奮力喘息的同時向左看,大昭寺前的風景和人潮盡入眼底。然而,七點,我卡在石階前方無法前進。山城自太陽出來前業已聚眾等待,據言遺體已在路上,隨時抵達山城。此時陽光初露,側照在大昭寺的邊上,人群已在大昭寺旁環繞,手持白色綢緞哈達,肩披紅藍黃相間的雪山獅子旗,低聲吟唱著誦經文,頻率緩慢且細微,彷彿將呼之喉頭的音苗硬是吞回去的咕嚕聲響,在眾人的唇齒之間盤繞,形成一種低頻單調的空氣震動。我側身越過一個又一個油脂味極重的身體,那長時間未清洗身體與衣物的酸腐味道,再加上人潮使得自己心頭正亂也似地暈眩著,伴隨著不知前頭究竟什麼模樣的恐慌感,慢慢擠到第一排看得見主要道路全景的定點停下。

八點五十分,印度警察笛哨聲響,聽見救護車的鳴笛,群眾併攏朝上的手掌心,掌心垂掛著白色哈達,嘴裡持咒、彎腰禮敬迎接。原本低頻的念誦音調瞬間迸發,企圖掩蓋過救護車刺耳的鳴笛聲。率先出現在眾人眼前的,是舉抗議旗訴求加入聯合國的青年會成員,身穿布鞋、牛仔褲以及白色男性傳統藏服,斜襟上的銅釦並未收攏,黑色獵袍橫綁於腰間。這樣的裝扮於高山草原再適合不過,空氣乾冷溫差大,毛料的獵袍可隨時披身禦寒。隨後,前導警車出現,緩慢地為後方的蔣佩開路,前座的印度警察頭手探出車外,警棍在空中直畫圈,提醒眾人讓出道路。警笛與藏音唱誦盤旋空氣中,耳鳴似地使得太陽穴隱隱作痛,常時間身處擁擠中而僵直的身體,為了想要看清楚救護車,姿勢顯得有些怪異,雙腳不可越界,但身體和頭顱早在界限之外,尤其是眾人高舉相機或手機的雙手,以極其誇張的方式宣告看見靈車的那一刻。救護車車頭披掛著雪山獅子旗,車身則是蔣佩的照片,身穿黑白條紋毛衣、牛仔褲的二十七歲男孩,雙手自然垂落,看著鏡頭面露笑容。沿途群眾拋擲白色哈達至救護車車頂,在清晨金黃色光線中,白色綢緞不斷地揚起、落下。救護車以時速五公里的速度開進了大昭寺側門入口,群眾則蜂擁轉往寺院正門,人流般地擠身進入喪禮現場。此刻擁擠的情緒是急躁的,但步伐挪移的速度卻如蝸牛緩慢般。

正當尋找安適的悼念空間之際,救護車駛抵喪禮現場,停放在白色平台的另一端,全場起身肅穆迎接。蔣佩的棺木自救護車後門滑出,抬棺者以一種無法想象的緩慢速度前移,彷彿那白色平台在世界的另一個端點,沈重的氣息使得棺木無法抵達弔唁平台。我有點吸不到新鮮空氣的頭痛,因而很想離開沈痛的喪禮,但氣氛又過於凝固而走不了,於是像有人掐住自己的喉嚨,被挾持著的留下。現場一開始騷動,唱誦、衣物磨擦、耳語碎言、相機手機按下快門的機械聲響,讓移靈時刻並不特別安靜。引唱僧侶發出第一聲唱誦低吟,全場數千人跟隨,白色哈達漫天翻飛,後方落下的,前方拾起接續拋擲,白色綢緞約莫進行十個拋物線後終抵棺木停放之處。

發言者眾多,但事實上我聽不懂。西藏語言運用在追思的情境時,已經脫離了我熟稔的日常生活片語,只能在成段的敘述中擷取單字,並從單字中拼湊意義。我隻身前往,身旁少了個可以協助轉譯的幫手,環繞站立處周遭的人全不認得,但即使熟識,也問不出口,每一個參與喪禮的個體包括我自己,皆在孤寂情緒中處理這極大的傷痛。然而,藏人透過發言者追悼的語言感受相互之間的安慰,每一句自嘴裡吐出來的話語都像是對個體進行精神喊話,哽咽、激昂,追憶伴隨著勸世不斷地透過語言播送,擴音器傳出的藏語像是會飄浮一般,一直在太陽穴附近盤旋,冷不防直挺挺地撞擊至聽者的內心,於是他們哭泣、微笑、相擁或對望。藏人的孤獨在發言者的語言裡獲得了撫慰,然而,我卻也在這裡再次失落。一方面,身為隻身在西藏世界裡的異族,自焚者與我非親非故、異文異種,在無法確定發言立場的尷尬處境中,說不出「我經歷傷痛」;另一方面,那心裡不知該揣踱多少力道的傷痕,在喪禮的現場無法透過哀悼語言獲得勸慰。我確實沈痛,但現身處境讓我的痛懸置了起來,說不出口也處理不了,這無言的痛沒有辦法對外釋放,也收不進心裡,與藏人四目交會時,我失落的眼神正如內心的空洞,無論是身體還是精神,無論是一開始沒有朋友到後來有了朋友,都注定孤獨地存在。西藏國歌揚起,覆蓋了雪山獅子旗的蔣佩棺木,終究還是上了救護車,終究還是以火終結肉身。群眾因為喪禮的集體情感而苦難獲得療癒,並帶著淚痕、微笑與向上的民族精神散去時,我只能呆立在原地無法動彈,深怕離開了就完全落空:「原來是個陌生人。」香燈師見我站立未動,捧著微微發霉的海綿地墊向我走來,對我微笑並說:「英雄啊!」這陌生英雄挑出自我內心某種倫理情感,然而這份自我認識卻也再次失去方向。蔣佩以西留下遺言:「我相信我們將在西藏首府拉薩相聚⋯⋯我所說的是六百萬藏族人民的事,這是場民族抗爭⋯⋯我認為是該付出生命的時刻。」

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

鄧湘漪 自焚者喪禮中的陌生人 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/5918 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應