「如是文化,如是族群」對談之夜紀錄

在左岸出版社編輯的安排下,《文化的困境》一書在聯經書房進行了出版後第二次的對談,由我和清大人類所林浩立老師一起向聽眾介紹這本重要的文化研究與人類學反思書籍。作為文化三部曲的第一部,這本書在1988年出版,距今已經將近四十年。不過透過繼承「寫文化」中反思民族誌的立場,以及開創後來進入身分移動與旅行理論,以至於原民性復返觀點的發軔之處,《文化的困境》確實讓讀者窺見銜接作者前後思想脈絡的中心地位。

我先從文化的困境前面所討論的「民族誌職權」(ethnographic authority)開始,作者詹姆士.克里弗德(James Clifford)延伸了在《書寫文化》(Writing Culture)當中所呈現的「部分真實」(Partial Truths)概念,反思作為「民族誌書寫者」的這個角色,是如何被建構出來的歷程。民族誌被「製造」出來,就是一種「構造」或者「人為編寫」。透過書寫構造出田野世界。在此,民族誌真實的本質就是「部分的」;沒有一個「全觀」的「第一時間」的知識大全可以被記錄下來,這種共時的想像正是民族誌建造的基礎。

當田野工作者在參與的時候,在場以及其後的書寫同時也在生產(關於參與意義的)現場知識建構。克里弗德以意識史學者的角度,在「民族誌職權」中呈現六個讓田野工作結束之後的書寫者,成為「書寫職權者」的幾個方式與條件:以馬凌諾斯基(以及同時代工作者)的長期田野開始,田野工作者的角色獲得了公開和專業上的正當性;人們默認新型態的民族誌研究者;文化被理解為具有特徵的行為、儀式和姿態的集合,為訓練有素的旁觀者所記錄和解釋;透過某些強大理論的抽象概念作為比較書寫;以主題式聚焦在特定的制度上;以及最重要的,合理地勾勒出「民族誌當下」的輪廓。透過建造作者背景的六種史性爬梳,克里弗德把民族誌作者與小說書寫者的角色並比起來,也同時讓民族誌成為與傳記反思型小說甚至藝術再現形式的對比。最後發展出「經驗」,「詮釋」,「對話」,以及「複聲多調」的四種民族誌職權(authority)的表達方式。

墾丁社頂的「龜仔甪」耆老期待以排灣族身份「重新肯認」為原住民

(參劈的)林浩立老師則從《困境》書中最長也最有深描感的「梅斯皮身分」一章來分析。如同近來在台灣可以見到的「原住民身分法」爭議(包括才剛經過釋憲案件的西拉雅身分爭取,以及在電視劇《斯卡羅》當中描述的龜仔甪社後裔爭取取得排灣族身分等等),有幾個條件被當作基本要件:一、民族語言,文化習俗傳統特徵至今存續;二、成員間維持族群認同;三、(通常是最具有實體性的一種)有客觀歷史紀錄如日治時期戶口調查簿身分可稽查。「梅斯皮」現在是一個在美國新英格蘭地區鱈魚角一帶的白人郊區。1977年,當地的白人建商準備在該片土地上開發時,居住在當地的萬帕諾格(Wampanoag)人發起了對抗土地權益的訴訟,而被要求證明自己有原住民身份。當時克里弗德剛完成博士論文時,追蹤了這個奇特的案例。發現裡面有許多因為不同時期而反覆不定的土地所有權,個人身份,甚至是宗教觀念。在「梅斯皮身分」這一章的最後,聯邦法庭因為梅斯皮人「三度」失去使用慣有土地與文化的身份(曾經接待五月花號的印第安人,竟然也參與南北戰爭的內戰成為美國士兵),也因此在當時判定敗訴。但是梅斯皮人與開發商以及聯邦政府的訴訟其實仍然持續,對於當地人的訪談與討論也延伸到人類學,歷史檔案,甚至新聞媒體之外。在2007年的最新判決中,梅斯皮的萬帕諾格人,終於以自己的原住民身分取得勝訴!

林老師對「梅斯皮原住民身分案件」的前因後果作了不同解說

有趣卻也令人徬徨的是,不同於似乎有決斷事實的原住民身分認定,梅斯皮案的重點讓克里弗德感覺到「猶豫的歷史」的重要性:意思是,在快速的驗證條件下,許多歷史時機是需要等待的。正如克里弗德說到:

重要的是,將猶豫和抵抗區分開來。這是因為猶豫不一定反對或默許主導趨勢。它可以 是對歷史可能性的警覺等待、思考和期待。除了抵抗的歷史外,我們還需要一個「猶豫的歷史」。

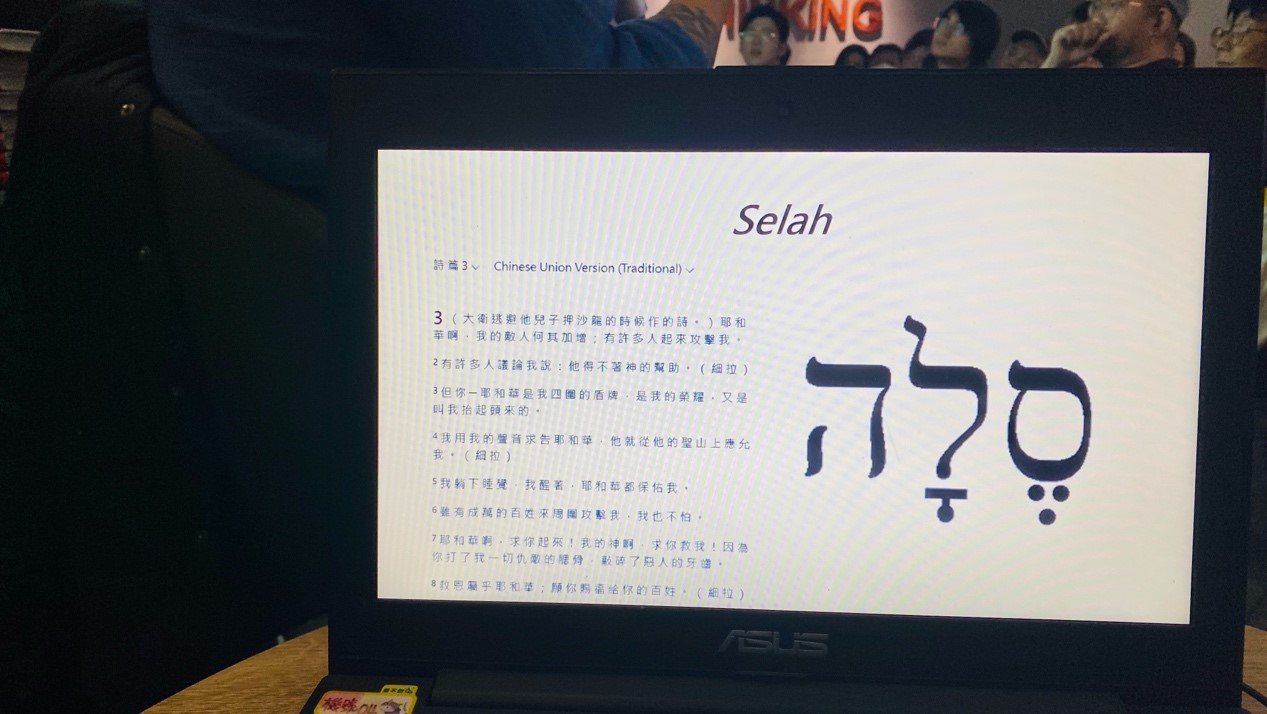

同樣的一段話也在出現在另一位介紹本書的方怡潔老師文中。林浩立除了舉出克里弗德關注這個案例的前一年,在當地就發生了一起名為「梅斯皮九人組」的暴力反抗事件,也對比於之前在不同北美原住民的保留地經濟權益上面受到許多衝擊與關注的群體(例如以Osage原住民族因石油致富而出現許多兇殺事件的真實歷史,電影《花月殺手》即以此為主題)。這些關於權益與身分過度二分且快速的連結,讓任何嘗試回覆文化身分的論述,更需要小心謹慎;因而在克里弗德的筆下成為「猶豫」的提醒。林老師補充說在猶太經典或者聖經當中,這個無從翻譯但需要靜默的時刻被稱為「細拉」(Selah)。當代的人類學,也許更需要的就是這個「細拉」的猶豫,等待歷史時機作為解釋的空間而得以出現。

《花月殺手》電影中白人男性企圖以婚入方式進入原住民社區再「設法」取得繼承土地權

台灣原住民的議題有沒有這個「猶豫歷史」或者「細拉時間」呢?這場對談的最後走向當代原住民權益議題中,兩位對談者都發現在原住民高教情境下看到許多微歧視(近來的案例不勝唏噓枚舉),想要回返原鄉文化的都市原民青年卻可能受到文化刻板印象的指責和揶揄,或可能是文化圖騰的使用權而成為資本企業與部落會議的衝突。這些都在「梅斯皮身份」這個四十年前的案例中,已經看到一些可能的端倪。

當代多變的人類學議題與觀點中,猶豫地沈思或者「細拉」,至為重要

在觀眾的問答時間裡,提出了一些很犀利直接的意見諸如:「如果書寫需要猶豫,歷史又不斷在發生當中,要如何尋找可以停止的點開始書寫?」「道德倫理的相對觀點在各種文化衝突中如何突破?」以及「原住民歧視可以用全體國民用族語考試來解決嗎?」等等實際又精彩的問題。對於第一個問題,其實這也是每個書寫人類學田野甚至博士論文的人面臨的問題,林老師的解法是:讓結論具有開放性又有啟發性,將前面的章節作為引導到結論的線索。我則是認為正因為時間無法停滯,所以「歷史性的條件爬梳」(如同克里弗德為民族誌作者所給的六項背景,或者是傅科的考古學觀點),以及把事件作爲深入思考的定錨點,是避免自己被時間沖刷而無法上岸的可能方式。而關於道德相對觀點,在克里弗德的書中並沒有針對這個問題明確的提到,但卻在梅斯皮身分的章節裡使用歷史學者與人類學者的不同觀察,寫出萬帕諾格原住民族的多重歷史背景;也因此提醒,如同「後事實追尋」的觀點,倫理道德都是在事件完成之後才會出現的言說,也不應從二分的角度來論述。最後回應「原民知識操作型知識」的問題,林老師與我都關注到原住民知識與文化表徵被「表面化」的問題。而回應的解法有兩個方向,其一是連結原民生在當代社會以及南島文化中的多樣性,讓自我的認同不受到主流文化的過度壓迫;其二是批判目前過於知識取向的原住民文化教學:應該走向全民原教(如同性別主流化的普及),但只需要讓各族群在學學生都有機會參與到部落生活的經歷,而非以考試來取決(不管是原民加分或者是以族語認定考試)原住民文化的基本認識,才能夠看到更寬廣的族群身分與文化路線。

雖然議題過癮有趣,然而一個晚上的對談能夠呈現在文字的內容有限。以下節錄我對《文化的困境》一書的導讀,來回應這一天的對談,也期待二月下旬在台北國際書展中,由本書另一位導讀作者所帶領的第三場對談機會。

每個作者與譯者都有自己的角度,如同文化也是

導讀:

「如是文化,如是困境」:從民族誌職權到歷史批評的壯遊

詹姆士.克里弗德回應民族誌職權的「文化三部曲」,在台灣的出版由最後一部論述當代原住民身分行動政治的《復返》開始,進而以討論二十世紀旅行書寫與展示策略的《路徑》接棒,終於到了第一部《文化的困境》面世。中譯本出版順序倒過來進行,讓閱讀經驗如同農人倒退插秧,呈現「退後原來是向前」的生命整體感。如果說文化書寫引導克里弗德越來越精細地走向身分政治與原民性,那麼回頭看待《困境》裡八〇年代末的文化拼貼論述,反而可以從田野工作與書寫的「雙向共存性質」(如同希臘神話裡的雅努斯神〔Janus〕,一面朝向過去一面朝向未來),看到在民族誌形成過程中,多項議題的共生時刻。三部曲的架構有如塞拉為《碧海藍天》所做的電影配樂,將片尾的主題結論寫在前面,因為這樣,《困境》這部談論的議題特別廣闊,論述特別博雜;但也引導讀者發現民族誌批判的多重意義。

在《困境》一書中,克里弗德把十二個章節大致區分成四個題材:話語、轉移、收藏、歷史。「話語」(Discourses)呈現民族誌職權(ethnographic authority)的歷史轉向與書寫中見證和記錄的現身。「轉移」(Displacements)則是比較十九世紀的旅行與書寫者,從中看到文化內容如何透過移動、並置與「編織」(fabrication)而成為新藝術裡的文本。「收藏」(Collections)相當結構性地比較了藝術鑑賞力、民族誌博物館藏品、現成製品與反藝術,以及觀光商用複製品的對比和流動。最後,「歷史」(Histories)則以東方主義批判,以及美國原住民梅斯皮部落身分的法庭資料與辯論,作為當代議題的展現。我們可以說,在《困境》裡,民族誌職權是克里弗德最重視的主題,他在《困境》中以此為出發點,並於文化三部曲陸續展開後續三個主題的討論。我順著議題發展提出幾個觀察,作為與《困境》所感受到的文化壯遊,進行交流對話。

民族誌職權與文化本真性的螺旋關係

在《困境》的討論當中,克里弗德認為人類學者的職權(authority)是透過不同形態的民族誌書寫而展開。民族誌包含了幾個賦予職權的面向:其一是「特定時空」(chronotope)下歷史與地理的壓縮轉變;透過被研究者或在地人跟隨象徵文物或傳說題材等本真性再現於其他形式時,作者如何賦予該關係的權威性。其二是文化的轉譯與作者身分的建造;作為書寫能動性的建築師,人類學者如何呈現「民族誌文本是在充滿政治主導情境中的多聲交流的編排(orchestrations)」(頁一三)。第三是作為讀者面對文化敘說的轉譯與政治批判,重新思考文化多聲性的理解,在書中表達為「民族誌科學的發展最終無法單獨去理解寫作與他者性的再現,它必然與其中政治認識論的論辯有關」(頁二四)。透過這三者之間的對話,民族誌職權與文化再現過程衍生出了幾個問題:(一)田野工作如何協助進行文化本真性的論述?口傳知識如何與田野工作的詮釋職權合作對話?(二)民族誌的創作與實體資料的詮釋有何連結?如何回應民族誌工作與藝術創作相互關聯的趨勢?(三)藝術創作與文化本真的四個象限(頁一六九),如何回應當代的政治與文化資產議題?這些問題連結了從傳統民族誌的田野紀錄,到當代民族誌透過反思書寫開創的文化論述路徑,以及身分政治糾纏的復返過程。

透過從口傳到紀錄、從本地報導人到民族誌書寫者的轉換,田野工作以及對它的再現,包含當代尋求民族誌書寫職權與文化本真性之間的對話與協商。過去作為在場的「職權」被「血緣」或者身分認同所取代,文字的反思被誤解為研究者的自我描述,因此出現了許多所謂「自我民族誌」。但在克里弗德看來,自我民族誌並不是民族誌書寫的實驗與反思類型。若將文字書寫與收藏文物展示的歷史並置,對文化的思考則來自田野工作與文化收藏時的「價值時間視野與後設歷史」(頁一六)。因此,如何呈現被轉變的民族誌特質,也帶著研究者的特質如何涉及其中的思考。

《困境》描述的「自我民族誌」並非個人在文本化中未經轉換的「自白紀錄」或「家族經歷」,而是與異文化交互閱讀之後的展示性象徵書寫(例如書中民族誌研究者雷里斯在非洲的夢境與精神分析,或者是塞澤爾在克里奧文化中重新反思「黑性」的書寫)。本書意圖拆解民族誌單單作為(較為神聖的)口述資料文字化,以及本土(原住民)田野工作者身分優先於書寫職權的迷思。透過上述反思,我們才能夠面對當代許多可能出現的田野書寫認識論問題,諸如:如何處理田野工作與身分政治正確的倫理矛盾、對保存歷史(傳統)文化或是提倡流行混合與創新的衝突,甚至還包括了,對於原住民議題復返之後的返祖批判,將民族誌職權的靈光(aura)詮釋為(常見於宗教活動)儀式中的神祕經驗或者祖先遺訓。這樣誤解雖然令人憂慮,但在當前的身分政治情境下卻成為主流。

原住民身分與國家糾纏的未竟之功

本書最後的「梅斯皮身分」是最特別的章節。以結構而言,《困境》一書由不同題材的評論集結而成,看似互相分散,是以無法稱之為民族誌。但在「身分」一章,透過原住民身分的土地權法律爭議(正好是目前非常切合台灣時事的題材)來論述原住民身分的當代功能性與自為性議題。這個法律例子讓我們想起「一滴血」的政策論述(這裡我感謝同事傅可恩老師的解說):從美國的種族奴役與土地轉移歷史來看,「一滴血」為不同的種族描述了不一樣的規則:白人的認知策略是,任何一種族裔混血後代,只要有黑人祖先的血緣,就是黑人族裔;但對應到美洲原住民身上剛好相反,有任何白人祖先血緣,就不是「純」美洲原住民。這樣的策略是為了「白人至上」的效益服務,當任何黑人混血成員出現被歸為黑人,則可以認定為奴隸的勞動人口變多;當任何印地安混血成員出現被歸為「非原住民」,則可以被劃歸為原住民保留區域的土地就變少。兩者結果都對於白人族裔的排除效果大大有利!

有趣的是,克里弗德在該章引用了許多梅斯皮部落的成員關於語言、傳說、文化記憶的「證詞」,且對部落的歷史演變進行討論;從許多層面看來,這就像是一本民族誌會提供的「在地口述觀」」紀錄,實則卻又是在進行一場文化權益的西方法庭論辯。說起來,這算不算是一份小型的「民族誌」呢?也許克里弗德正是想與「歷史方志」與「文化評述」的形態區隔,於是進行了一次小小的習作和反叛(藉以達成民族誌職權!)。透過可能的論點文獻,克里弗德對於「身分」到底帶有哪些可能性,進行了多樣而細膩的展示。當篇章從「證人陳述」再回到審判過程時,克里弗德有趣地拆解了「文化資產論述」的「前台觀點」:「對許多白人來說,西北沿海部落要求保留傳統的捕鮭魚特權是可以理解的,但是部落運營高額賭博遊戲違反州法律的行為卻是無法理解的。」(頁二一三)這段話把白人在「血親繼承與族裔區隔」權益下實際出現的擔憂,以法庭對話的形式非常深刻地表現出來,如同民族誌裡會出現的口述與象徵比對,並且穿插了克里弗德自己在閱讀證詞時關於文化本真性的提問。

克里弗德將過去在田野小屋裡出現且互相交織的論述分析與資料採集,再現於當代法庭的思辨過程;所進行的觀察過程也如同當代的「會議人類學」,以參與審判、法庭筆記、活動評論等為田野紀錄,以「梅斯皮身分」作為對象進行參與觀察和田野工作。梅斯皮部落案例提醒了讀者,當代部落宣稱自身法律地位的可能性,依賴三個條件:(一)文化完整性和結構的概念,(二)口述和書寫知識之間的階層區分,以及(三)歷史和身分的敘事連續性(頁二五三)。當代部落或社區的認同與主權宣示,不論其族群組合多麼純粹、地理位置多麼偏僻,面對的仍然是這裡所歸納的三個條件。

前述種種,呼應了克里弗德在二O一六年《復返》中譯本首次出版來台演講時,表明自己作為「歷史實在論」(Historical Realism)實踐者的立場:以梅斯皮部落來說,殖民者來臨、瘟疫、改宗、進入種植園,甚至支持殖民者身分立場以及通婚等等。克里弗德以「兩條歷史路線」呈現了不同的觀點,這些在「梅斯皮部落」形成的歷史過程中都存在,也成為後續認同意識發生的實在背景。案例的多元證詞表達了對於歷史事實與在地主體多樣性的細膩尊重,而非強加單一線性論述的邏輯。克里弗德讓我們經歷了電影《恐怖分子》式的雙重結局,表達了當代文化認同綜攝於歷史與政治的意義。

如是困境,如是壯遊

從論述話語的收藏角色,到文化職權在時空轉換下的壯遊,《困境》一書反思的不只是上個世紀八〇年代前的案例收集,而是所有變成當下的歷史面對未來的呈現動態,並且如何成為敘事的連續性。本文標題模擬港口部落阿美族人日常的紀錄片《如是生活,如是Pangcah》;透過歷史反思與再現對照的「如是」,文化的命題和民族誌的職權交互凝視,時間與空間的生活才有可能,思辨的海浪才能不斷拍打,形成多樣的海岸風景。以為導言。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

李宜澤 「如是文化,如是族群」對談之夜紀錄 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/7023 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應