客家山歌裡的夜行者

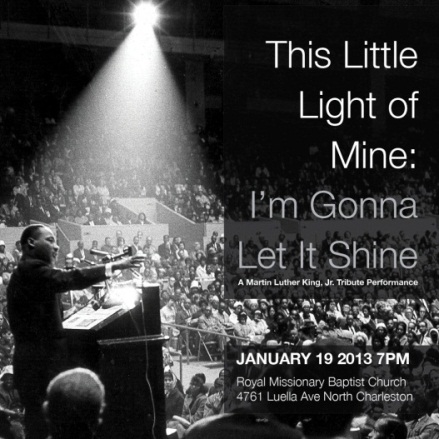

有一次聽米國老師講他們那個世代的白色恐怖,是在1960年代,美國民權運動人士Bill Kunseler在一次伯明罕市的示威行動後,被告知當天晚上將被殺害。他和一行人躲到房子裡,熄掉所有的燈,全都不留任何一點光線,恐懼充斥著房間。失去生命的那一刻似乎隨時會到來之時,據說一旁的金恩博士Martin Luther King, Jr.看到了,他緩緩走向鋼琴,開始彈奏給小孩唱的福音歌曲”This little light of mine”,然後在應當要肅靜的深夜,全部的人都開始唱起了這首歌,唱了一整晚。

我自己也常常唱歌唱一整晚。我們常說人在某些富含靈光(aura)、原唱力量飽滿的乍現瞬間,音樂、或說是音樂裡面的「情緒」讓人充滿力量、無所畏懼。為何唱別人的歌能懂?能感?能動?即使我們自己並無宗教特定信仰,人也常被音樂的力量深深感動。

法國詮釋學列維納斯(Emmanuel Lévinas,1906- 1995)認為,音樂在演唱、演奏與聆聽的過程中,「我」隨著音樂韻律進入匿名狀態,使主體進入「恍惚出神」狀態。音樂,因其旋律與節奏具有與語言聲調類似的聲波模式,因此它不只提供了人們溝通與美感來源,也大量增強了特定語言敘述中的情感表達。音樂沒有如語言符號般明確意義的限制,所以總能在特定的文化脈絡中,創造了想像與詮釋的空間。而這個空間提供了人們流露常規生活中不能被顯現的情感,例如後宮的忌妒、怨恨。另一方面,當生命面臨斷裂,內心那個「我」失去語言發聲能力的時刻,音樂往往就成為存在感延續的依靠,例如佛教徒不自覺的唱誦「阿彌陀佛」、天主教徒唱誦「Ave Maria」。

一首能感、能動的樂曲,通常是藉由許多音樂的象徵符號所融合出來的。其中「音色」即是傳達聲音表情最重要的元素,也是最直指人心的一種。音色就像時間河流的載體,背負著情緒的起承轉合表現。我們可以試聽「千里之外」這首歌,周杰倫如何藉由他與費玉清截然不同的音色唱法,在相同的樂句、歌詞段落中,鋪陳述出夜上海及現代聲響的對比距離感,以及同一角色扮演的兩種內心情感。在一段網路廣為流傳的影片:錄音工程師的巧手神技,直接是化腐朽為神奇,也可以讓聽者直接體會到音色改變後,對於所能感受到的情緒產生巨大的轉變!

近年來台灣生態政治議題上的活動,有越來越多的音樂團體也透過音樂元素傳播其所認同的土地理念。許多歌曲由於其歌詞跟議題理念結合程度的不一,及傳達意念的抽象,或經時間與議題的更迭,還有不少樂曲猶然依稀被記得。近來因為某種機緣,重新聆聽1999年「交工樂隊」所創作的「菊花夜行軍」一曲,雖然美濃菊花農事件及反對美濃水庫興建的議題已然時空變遷,但此曲營造出來外於歌詞的氛圍,將個人與族群情感、古今時代的隱喻,交融於聲響之中。其中包括歌詞的隱喻方式、客家山歌曲調元素的轉借、音色的選擇等,我們仍能藉由音樂象徵符號,密切地感受到聽者主體之間,乃至與音樂幻象間的互動。

「菊花夜行軍」是關乎美濃客家子弟回鄉的所見所感,反思客家山村發展的社會脈絡。作曲者林生祥先生(1971-)是高雄美濃人,一個群山環抱的水蓮之鄉。他在1997 與1998 年分別發行了《過庄尋聊》和《游盪美麗島》兩張Live 專輯,倡議反水庫,並開始和客語詩人鍾永豐先生(1964-)合作,融入美國工人階級民歌與黑人藍調音樂。他個人最新的創作是2006 年重回農業主題,出版專輯《種樹》、與2009 年《野生》,都拿掉了繁複多樣的樂器,改用簡單的樂器像是三弦和吉他。

大抵社會學研究者會引據「資源動員論」與「意義建構論」來看待這些「運動歌」。「菊花夜行軍」這首著名的新客家歌曲,其歌詞與口白語氣在王欣瑜的碩士論文「跟我們的土地糴歌:林生祥與鍾永豐的音樂文本與社會實踐」已有分析,他視「交工樂隊為社會運動實踐者,並將音樂視為意義建構之媒介」。我則在這裡試著推衍其「文化框架論」的隱喻施為部分,即外人如我們如何能懂?能感?似乎音樂隱喻是以熟悉的甲範疇去指涉模糊未定的乙範疇,從其互動的功能性,讓你即使聽不懂客家話在說什麼,它的聲響仍然「施展力量」去吸引人體驗到了「它在說什麼」。

越深入接觸傳統的客家山歌,這些在「菊花夜行軍」隱喻的含意,似乎越是慢慢飄出、浮現。也許在「社會運動語意」之外,還有「曲意靈光」的美學層次可以討論。首先,是音色隱喻的部分。嗩吶是客家八音的主要旋律性樂器,並在樂團中常擔任模擬人聲演唱的角色。「菊花夜行軍」是頻繁地使用嗩吶做為客家族群的代表聲響,在樂曲一開始即鋪陳出客家山野的意向,並在曲中不斷地與主唱者的敘述內容互相呼應。嗩吶在現代城市的狹小巷弄及擁擠的人群中,恐怕是過於大聲的樂器,有侵擾「私」範疇之憂慮。但是在特殊節慶的戶外場地,恐怕非得正視它「公共論述」的喧囂正當性。再來就是「菊花夜行軍」改用月琴取代吉他作為敘事的伴奏音色,讓人不禁聯想起恆春民謠家的陳達先生,吟唱「思想起」的懷舊情緒。最後是以小鼓做出進行曲節奏與振奮向前的音色暗示。這首雖為歌曲,但嗩吶所扮演的角色與形成的音樂張力,恐怕更勝人聲的曲調。

2001 美濃黃蝶祭,交工樂隊之菊花夜行軍 http://youtu.be/w2Q83WpVakQ

全曲共分導奏- A-B-A’-尾奏的有插入句(Episode)的大三段式。就音樂的曲調動機上,人聲部分不斷的模仿老山歌與山歌子最具特色的滑音下行四度,節奏上則模仿老山歌散板形式與山歌仔固定節奏演唱。在嗩吶方面,林生祥以Re為中賦予它的三個不同時空中主題角色。嗩吶在A與A’樂段中,以頑固低音(ostinato)的形式不斷的出現,使聽者產生主體的情緒慣性,即A段嗩吶吹奏La- Si- Re的主題原型。此主題持續一直出現,甚至在人聲演唱時,也成為一直與之對談的聲響。似乎是隱隱擺脫不掉的傳統客家原音。A’ 嗩吶再次吹奏La- Si- Re主題原型時,已從老山歌的散板節奏,走入進行曲式的固定2拍子。如同老山歌腔進入山歌腔的固定節奏模式。另一個此音型行動機陪伴的段落,是鍾永豐仿〈瀰濃庄開基碑文〉的「領菊花大軍」口令,更像是召喚出客家源流的靈光。

今我山寮下土地公後面人氏阿成

統帶菊花六萬六千餘支

請命天神

願雨水日照足

花枝高挑花型漂亮

以利市場

願成本拿得回來…

B段中,嗩吶忽而轉奏「共產國際歌」(Re-低音Si-Sol…),形成與原主題哀怨婉轉的性格,形成激進勇敢巨大的反差。在歌詞上與之相隨的是「以農業培養工業,以工業發展農業」口白,讓共產世界觀與三民主義中的民生主義映照出反諷。(就影片上看來,好像也是全場聽得最樂的段落)。這使得之後全曲再重新返回人聲主題A、B時,變成場上場下全場都一起打拍子。在Episode及 B段的口白中,這種隱喻的角色扮演,也是典型傳統山歌愛用的手法。

尾奏部分,嗩吶以由Re往上發展,形成為Re-Mi-Sol動機,並發展出繁複的裝飾,一路提高音域的展示,還原了嗩吶原有的喧囂性格。此時,嗩吶的音域,已遠遠超越人聲能唱達的音程界域,而有直接穿入天際之感。時間長達近一分鐘帶入全曲的最高潮。也代表了歌詞說不出的抗議之聲。各位看官,曲式是隱喻生成的骨幹,結構框限意義的滋生,還請這裡費心看看。

大段時間順序 主題

導奏0:00- 嗩吶 +月琴獨奏

A 0:40- 人聲主題1 =擬客家老山歌散板形式(x2) + 嗩吶I

. 3:04- Episode=晚點名 + 嗩吶 + 小鼓(直至終了)

. (台上與部分台下觀眾互動)

. 4:06- 人聲主題2 =菊花夜行

B 4:44- 共產國際歌/「以農業培養工業,以工業發展農業」口白互相輝映

A’ 5:04- 人聲主題1=擬客家山歌仔固定節奏(邀請全場加入進行曲列)

. 6:22- 人聲主題2=菊花夜行

尾奏 7:00- 7:58嗩吶即興「加花」演奏

. 至曲終時,觀者情緒激越無不站立翹首...

雖說「菊花夜行軍」是歌曲,但嗩吶的三種變化角色、月琴與鐵牛車發動聲的音色、小鼓的律動聲,絕對是營造音樂幻象空間的主要聲響,向聽者施展它的意向,引領聲響能不斷迴盪在腦海中。我們的頭腔若是一個小宇宙,柏拉圖的洞穴投射理論曾謂:現實世界是理型世界的模仿,而藝術是現實世界所投影出的幻象。當代當我們如夜行者走在陰影處,在藝術作品的幻象施展之間,我們是否有機會與真理靈光相遇呢?

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

玉兔 客家山歌裡的夜行者 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/4437 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應