一篇「走動」了七年的學術文章背後

在這篇芭樂文章中,我將要介紹ㄧ篇不久前在2020年12月21日刊登在Sustainability期刊的文章"Situating Indigenous Resilience: Climate Change and Tayal’s 'Millet Ark' Action in Taiwan"背後的故事。但首先,請讓我先講講別的故事。

「休息!帶頭的鋸木者大喊,於是我們停下來喘一口氣。」,這是有「美國生態保育之父」美譽的Aldo Leopold晚年的著作 A Sand County Almanac的新近中文版本的一句譯文。主要是描述一個年輪所透露出來的美國滄桑史,同時並深刻地流露出他個人精湛的生態知識與人文關懷。在遙遠的泰晤士河岸,從新細細地品讀它的最新譯本《沙郡年記》,心中的感動不禁油然再起!這種感動不只來自Aldo Leopold的哲思以及生動的譯筆,更是有感於台灣生態環保運動的發展。(林益仁,1998)

以上是二十三年前,我還在英國倫敦大學攻讀博士學位時寫給海外版中央日報副刊的一段文字。主編陳昭如提供版面讓我們海外遊子可以撰寫一個稍帶距離對台灣社會的觀察,於是我們組了一個叫做「泰唔士左岸」的筆陣。我評論這本「沙郡年紀」對台灣早期自然保育運動發展的影響,提出「全球」與「在地」不斷辯證的觀察。其實,這段話屢屢讓我印證心中持守的一個信念,就是事物的背後總是有段歷史與社會過程。年輪所透露的自然史如此,Leopold這本《沙郡年紀》在上世紀八零年代對台灣自然保育運動的啟發亦是如此。幾年前,我在芭樂人類學寫過〈一本書的行動〉一文,用心也在此。我的荷蘭好友Frederik的這本With Our Own Hands,在他的田野中採集了包括塔吉克、阿富汗等地的民間食譜,從這些食譜中去了解在地的飲食文化。更重要的是,這本書用了三種語言(阿富汗、塔吉克以及英文)。成書之後,他親自拿著書去拜訪這些提供食譜的當地居民,並且祈願為他們在這個世界留下多樣的文化襲產,這是當地居民該得到的食物主權。在過程中,這個舉動也贏得英國查爾斯王子為此書寫序。一本書,或是一個文本,就是作者(們)價值觀的社會實踐歷程,它不僅是呈現書裡面的知識而已。可惜的是,往往這些社會實踐過程,因為種種原因並無法完整地呈現在書中。我寫這篇芭樂文多少也是彌補這些不足。

此外,Donna Haraway在她的書Staying with Trouble中提過一些想法,她說:

我們用什麼事物來想其它的事物,這是值得關注的事。我們用怎樣的故事來講其它什麼樣的故事,這是值得關注的事。…什麼故事塑造了世界,跟什麼樣的世界塑造怎樣的故事,一樣是值得關注的事。(It matters what matter we use to think other matters with; it matters what stories we tell to tell other stories with… It matters what stories make worlds, what worlds make stories.)(Donna Haraway,Staying with Trouble,2016)

Haraway的話頗有深意。作為一個長期的台灣生態保育行動者,對於這些事物的關注與參與,我與夥伴的行動始終都不是自然而然的。一開始,總是受到一個事物或是一個故事的情節所牽引,於是促成了我們與異己(others)的連結行動,然後一個接著一個出現。在無數的行動中,這些累積在個人與周遭環境互動的人、事、物等親身的經驗或者四處散落,但也可能逐漸融合在一種刻意的反省敘事中,如果是後者,它將自己成為一個可以訴說的故事。就像是自傳電影《大河戀》的主角芝加哥大學的文學教授Norman Maclean所言:

“Eventually, all things merge into one and a river runs through it.” (終究,所有事物將融合成為一,而有一河流貫穿其間。)

對於Leopold而言,那一棵樹的年輪透露了美國的移民社會與北美洲大地的關係,也拓展了作者在廣大的自然史中尋覓身世的位置。而在「大河戀」中的Norman敘事中,則是那一條「大黑腳河」,這條河流聯繫了他的一生與家人以及大地的關係。重點是,我們必須停下來,休息!喘一口氣。然後,我們才有能力講出這樣的故事。因為這是一個漫長的故事,也是一個關乎「親裔」(kinship)與關係建立的故事,常常它超越人類學家所關注的人類視野,必須細細地去咀嚼與品味,才得以說出。這樣的要求對於一切講求效率與效果的,甚至是以人為中心思考的現代社會而言,似乎是很奢侈且浪費生命的行為。但是,我願意為了這樣的努力來護衛,而接下來就是我們的見證。

2020年12月21日,我們的文章在Sustainability刊登。這是一篇有「哀」(I)的學術論文。這些年來,不管是SCI,SSCI,HCI或是有加T的學術論文出版壓力,追求點數的學術管理制度讓學界一片「哀」(I)鴻片野,但卻也弔詭地樂此不疲。不過,這不是本文的重點。在本文中,我反而想要談談這篇文章背後意圖彰顯的學術與社會實踐的關係以及相關的價值信念。這篇文章的主旨是以「小米方舟」(millet ark)這個原漢合作的自然與文化保育行動來帶出泰雅族的小米文化深層內涵。我們強調小米在台灣原民文化與生物多樣性上的重要角色,更重要的是在面對氣候變遷的衝擊下,泰雅傳統中的小米故事與行動所提供出來的在地思考與全球連結的可能性。以下,分成四點來陳述:

第一、國際學者的結盟與支持

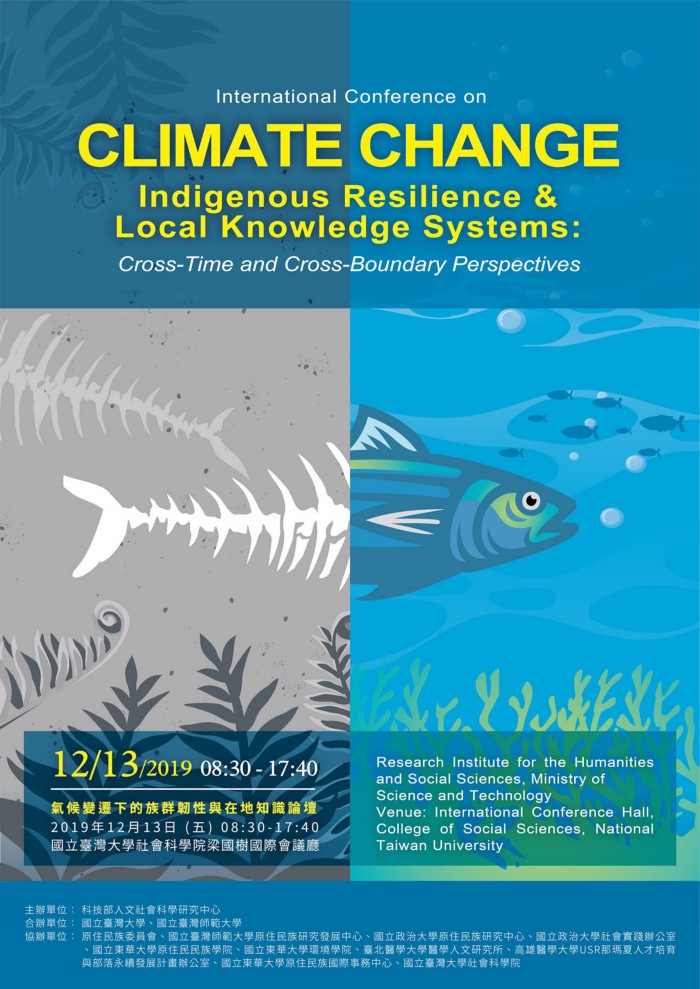

這篇文章不僅是一篇文章,它還同時是在一個系列裡,包含更多台灣作者 ,且標題為Climate Change, Indigenous Resilience and Local Knowledge Systems 的專刊之中。專刊的特約負責人是研究「傳統生態知識」(TEK,traditional ecological knowledge)與「韌性」(resilience)研究國際知名的加拿大學者Fikret Berkes教授,這個專刊的構想是來自他的提議。主要是因為2019年我受科技部人文司的周素卿教授與師大地理系的蔡惠敏教授所託,邀請他來台灣擔任一個關於氣候變遷與原民生態知識的研討會的主題演講者。我們是多年的好友,2013年的八月間我曾經到他任教的Manitoba大學自然資源研究所拜訪他,於是在2013年11月與2017年的8月受我邀請來台演講與參訪,第一次來台我帶他走踏了宜蘭與新竹的泰雅族部落,了解因為馬告國家公園爭議所引發的自然資源共管政策的相關議題,而第二次則是與林務局林華慶局長合作,以「走動式工作坊」(walking wokshop)的方式跟著林務局的官員一起走入由魯凱民族議會所安排的傳統領域行程,了解魯凱族的自然資源利用的狀況並探討和解共生的課題。

這兩次的行程,我竭盡所知地讓他了解台灣的生態環境特性、原民文化的處境以及相關的自然資源利用的政策,應該讓他印象很深刻。這些來台的經驗加上在研討會上看到台灣學者的成果都成為催化他提議台灣專刊的動力,於是在2019年的會議結束回去加拿大之前,他在下榻的飯店便向我提議他打算向Sustainability提出專刊的構想,於是蔡惠敏教授、我以及師大地理系的Mucahid Gezerogullari博士便成為台灣的責任編輯。回顧這段歷程,再看看這篇文章,有時會產生一種很奇妙的感覺,就是在它的背後其實是文章中泰雅部落的小米文化復育主題以及這八年來不間斷地與Berkes教授深入交流的不同線索彼此交織的結果,這些默默的走動與認識正是促成這篇文章出現的重要基礎。文章撰寫中,還有一個小插曲,就是在去年年中,我因為小米方舟的行動忙得不可開交,在期限將近的壓力下幾乎就要放棄文章的撰寫時,Berkes教授來信堅持要我們無論如何必須寫出來,並且承諾會儘速幫我們看初稿給修改意見,因為他聽過我們在國際會議的報告與內容,對於這樣的行動研究背後的學術價值有相當的信心。坦白講,也是基於這樣的鼓勵與支持,我們的文章才得以完成。在這個過程中,Berkes教授對於整個事情的促成扮演了極為關鍵的角色。

第二、泰雅古調、臉書文字以及原民生態文學融合一起的集體學術行動

Suatainability的文章有五位作者,各自扮演不同的角色,缺一不可。其中,最值得先提的是Pagung,主要是一方面她是我們論文敘事的主角,就是在尖石鄉田埔部落泰雅小米文化復育的關鍵行動者,但另一方面她也是提供泰雅不同小米名稱/分類、古調吟唱內容與史詩遷徙路線與地名的作者。一直以來,Pagung就是一位部落組織工作者,過去這樣的身份往往是受訪的對象,學界喜歡稱之為「報導人」,是學術研究的客體/對象,但如今在這篇文章中我們希望能夠翻轉這個學術位置,原住民成為敘事的主體。這個動作讓我想起司馬庫斯的Lahuy Icyeh在部落口試的碩士論文「是誰在講什麼樣的知識:地方知識實踐與smangus部落主體性建構」。上一次在司馬庫斯,這一次,我們在泰雅族的田埔部落再一次實踐,不同的是這次加入更多原漢合作以及全球在地連結的元素。

2019年底,中山大學外文系的黃心雅教授與亞利桑那州立大學英文系的Joni Adamson教授邀我與Pagung參加在夏威夷舉行的美國研究年會。這是一個關於食物主權的論壇,基於對原住民知識與主體性的長久認識,他們對於小米方舟的行動也深表認同。黃教授並於2020年的夏天分別於尖石鄉與高雄舉辦認識小米方舟的走動式工作坊。事後,她與學生林家華以及Ysanne Chen邀我一起將以上的走動過程撰寫出來在Hfe(Humanities for the Environment)的學術網頁部落格上,同時也為接下來要在台灣舉辦的2021年Hfe年會,主題為Food Futures的國際研討會進行熱身。她們這些真誠的學術互動讓我興起邀請作為共同作者的想法,於是大膽向她們提出邀請,我的小米方舟論述與敘事中文草稿在臉書早已成型、Pagung的泰雅文化與空間地名語彙的加入、心雅老師的食物主權以及原民生態文學論述、加上學生在文獻格式與翻譯等各方面的協助,五人寫作團隊就這樣成立了起來。

我們的分工有清楚地載明在論文裡,這是很特殊且有意義的合作模式,在人文社會學界並不多見。不管是在泰雅文化、行動研究、文獻論述、敘事詮釋、國際串聯、文化翻譯、論文格式或是多元語言的應用上,我們真的是合作無間且彼此互補。電影《魔戒》的作者牛津大學的教授托爾金,在他的首部曲中將以哈比人為首的那群執行使命的遠征軍稱為fellowship,我感覺在撰寫的過程中我們五位作者就像是那個fellowship,而fellowship在基督教會的用語是「團契」,但用比較直白的話來講或許就是「作伙」、「鬥陣」的意思吧。原來學術工作也可以是集體合作,而不是一個個踽踽獨行的孤獨心靈。

第三、神話的寓意、可吟唱的地圖與小米的多樣性

這篇文章比較特別的是泰雅文本與語彙的運用以及詮釋。主要有三個部分:

第一部份是討論到氣候變遷與泰雅族遷徙史詩的關係。我引用在尖石的鎮西堡部落的教堂裡有一幅射日的神話,並且認真地考察了神話的敘事,發現兩個太陽同時出現在天空其實非常可能就是氣候異常的生態觀察。過去,我們詮釋泰雅的射日故事重點往往放在英雄身上,但卻忽略了部落的集體作為。這是什麼意思呢?部落的集體討論是要英雄三人結伴同行,且每人要背負嬰孩,意味著面對氣候異常的處理態度絕對是一個集體合作的長期行動。更重要的是,他們的耳垂都穿洞塞入耳管,耳管內裝有小米粒。小米粒是在長期的跋涉中賴以為生的日常食物,且在神話敘事中是指將來引路回家的記號。但為什麼是小米呢?我們在文中繼續闡釋它的旱作特性以及強大的環境適應性。神話的文本並非虛構的故事,它相當程度反映了泰雅祖先的細膩的觀察能力以及面對劇變的適應態度。

第二部分是關於泰雅遷徙史詩中的遷徙地名,因為有了現代GIS地圖的技術與免費的軟體,我建議Pagung可以將泰雅吟唱的古調lmuhuw化為一張張遷徙的地圖,於是我們便一起將古調中的地名一一對應到從南投的泰雅起源地遷徙到Pagung部落附近的地理位置。所以,其實這是一張可以用唱的遷徙地圖。其實,原民知識口傳的特性早已將祖先翻山越嶺的遷徙路線圖轉化為古調的歌詞之中。Pagung長期與阿棟牧師以及鄭光博博士調查泰雅古調,也從林明福牧師那裡學習到古調吟唱的精神與方法。這一次,我們透過新穎的科學技術展現了泰雅射日神話中簡單帶過的遷徙路線。這些路線是來來回回探索的泰雅生命道路,而維繫集體的生命延續有一個關鍵因素,即是小米。畢竟,當代的氣候變遷所造成的影響,其中之一就是食物安全的議題。

第三部分,是關於小米的生物-文化多樣性。Pagung在田埔部落的多年實踐工作,讓我們逐漸對於泰雅小米田與文化的內涵有了深度的了解。Pagung常說,小米的復育必須年年種植才能見其果效,現代科技保存種子在冰凍的種子庫內,只是保存基因與種子,但是年年種的小米是連同小米的多樣語彙以及人地關係都一起恢復起來。在種植過程中,Pagung從渾然不知一直到深度認識,這個過程是受到我們一起參與在不丹、秘魯、塔吉克與吉爾吉斯等國際生態原住民農夫會議的全球性交流所影響。在這篇論文中,我們不僅展現小米的多樣語彙與文化使用方式,也用民族植物學的方式分類了田埔部落所認識到將近十種的小米品種。小米的生物多樣性高,不僅跟台灣多元豐富的原住民族群文化有關,同時也跟小米一直是泰雅族面對氣候變遷隨身攜帶在不同的海拔與生態環境繁衍有著必然的關係。演化遺傳學的知識告訴我們,生物種的變異跟它們外在環境的多變有著密切的關係。文化與生物特性在泰雅族的小米身上,充滿了動態的辯證關係,而其中的關鍵是在神話故事以及古調中的遷徙史實。

第四、在科學的主題強調敘事與走動的人社跨領域意涵

Sustainability所收錄的論文蠻多都是講求實證的科學論文,而我們的論文具有相當強烈的人文性。無怪乎一開始,我們所收到的評論意見之一,就是要我們改投人類學的期刊。但是,我們並不死心,反而是以此期刊的宗旨中所標示的跨領域特性,來為我們的人文角度切入點辯護,最後獲得評審的青睞終於同意出版。

在此論文中,我們標舉了人文方法論中的核心,就是敘事的方法。敘事,就是講故事,是人文社會學科常用的方法。稍微比較特別的是,在這篇文章中我們是講自己的故事。講自己的故事,難免落入主觀詮釋之嫌。其實,當代社會人文科學的方法學探討重心已經逐漸脫離主觀或客觀二元對立的討論,反而是強調互為主體性以及說服力的論理展現。我們的論文採取一種參與式行動研究的路線,透過集體合作的寫作以及長期走動實踐的回顧來迫近這種互為主體的方法論。首先,集體寫作雖然花費不少時間在於溝通與協調,但是它的好處是可以形成一種彼此關照與關聯的效果,一個觀點要從一個人轉變成一群人,勢必要經過對話,融入它者的想法與意見在自我之中,而形成一個更具包容力的大我。我們在寫作過程中,雖然有各自分工,但卻也有不少的對話。有趣的點還是回到Pagung的泰雅語彙以及文本,在文章中我們也討論了一些不可翻譯性作為一種主體的抵抗。但同時,許多可以翻譯出來的文本更是值得不斷地重新檢驗與詮釋。在這個過程中,我們有站在泰雅文化的insider與outsider的彼此對話,讓這些詮釋的內容顯得格外地珍貴,它是一個互為主體的實踐過程。

其次是,我們以一種集體走動實踐的經驗作為敘事的文本,這基本上是一種回顧反省的寫法。回顧反省看到的是一種自己走過的經驗。就學術的研究觀察而言,研究者顯然很難觀察到當下自己的行動所為,所以需要依靠別人的觀察。但如果這件事情已經過去,過去的時間將構成一種奇妙的距離感,這種距離感讓自己可以有機會從一個距離去觀照到自己過去的行動。人類學家Tim Ingold用蜘蛛織網作為比喻,當它在織一條線的當下顯然無法窺得自己的行動,但是一但一個由線織成的網絡形成之時,一條一條原先看不到的行動路徑就開始明顯了起來。走動經驗的回顧正是我們論文的主要敘事心法。我們的研究觀察就在於過去的走動實踐,但這並當時所能見,而是在事後,這是這篇文章說用七年走動的主要原因。敘事與走動,在本論文中缺一不可。只有走動,沒有敘事,則這些走動的意義與價值無法呈現。反過來,只是敘事,沒有走動,則內容將空洞無物。本論文得以在Sustainability的科學期刊出版,我們自覺帶進來一些人文社會的跨領域思考與反省。

結語

在這篇論文中,表面上我們處理的是面對氣候變遷泰雅族的傳統小米生態智慧。但在相當意義上,我們意圖凸顯一個事實,即是小米將泰雅族的射日神話、遷徙史詩、復育的小米田、國際盟友、部落工作者、以及學者的走動與實踐聯繫了起來。小米,這個非人的物種在人類社會運作中是活躍的行動者。傳統的人類學研究將小米視為物,但物並非僅是物。我的澳洲學者好友Deborah Bird Rose這麼說:

沒有一事物是空無…沒有單單是事物的陌離世界,換言之,根本不存在沒有意義的事物。對許多原住民來說,世界上的所有事物都是充滿生機的:動物、植物、雨水、太陽、月亮、有些岩石與山丘、以及人都是有意識的。(Rose,1996)

澳洲原民思想如此,我們在泰雅族的小米故事中也看到相似的認識軌跡。對於Rose而言,這種對世界的認識幾乎貫穿了她所有的著作,包括經由劍橋大學出版的成名作Dingo Makes Us Human: Life and Land in an Australian Aboriginal Culture (澳洲野犬讓我們成為人: 澳洲原民文化的生命與土地)以及Reports from a Wild Country: Ethics for Decolonisation (從野性鄉園來的報導: 解殖民的倫理學)。「物物相關」(Everything is connected to everything else),以及由此而起的生命意義網絡,她的眾多著作證實了我們可以在不同的人類文化敘事中找到可資詮釋以上論點的線索與精彩故事。這些敘事,套用生態哲學家Holmes Rolston III的話,即是「故事居所」(storied residence)。更重要的是,這些多元與豐富的敘事必須傳講下去,而我們的論文僅是受到這個口述傳統的啟發下,所產生與做出的微薄貢獻。就像是年輪、年記、食譜、以及河流,這些物都將許多自然與人類社會中的事物連結在一起。我們總是像Haraway所說的,用這個物來講其他物的事,用這個故事來講其他的故事一樣,在一種比較深層的反省中我們之間是彼此連結的。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

林益仁 一篇「走動」了七年的學術文章背後 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6852 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

有點難讀得下去... 不是說內容很艱澀,而是寫作手法無趣。直接跳到結語,說的東西都是已經知道的common sense。

哈哈哈笑死 樓上的你怎麼一早就在那邊開砲啦

文章本身我倒是還好,主要是......想到之前在幫某某老師做助理時候,看到一些口口聲聲滿嘴正義要研究原住民和生態的人,私底下卻是站在他們論述上最為對立面的剝削行事態度,也好幾次放下研究倫理那條線 為了取得第一手資料而做出的事。 這讓我在讀文章的時候 會覺得很虛偽。

認同二樓說的,很多論文研究話術說的洋洋灑灑滿口道義倫理的人,尤其是在人類學的正義關懷弱勢的外衣包裝下,我常在研究室聽見未來繼續支撐起人類學圈的博士生在那邊說一些違反倫理的話題內容 評斷報導人的是非和交換滑稽的照片作消遣。也有當助理的時候 遇到做原住民議題的老師居然伸手要我的田野筆記來「參閱」 不然就是假借研究計畫之名義 幫他收集跑腿其他無關研究計畫事務的資訊收集和訪問行程。那些老師就很喜歡在臉書享受網紅的光環,動態文章寫得很像很偉大,其實也是虛榮心作祟。

能夠寫出洋洋灑灑的一篇,也絕非三、兩天的功夫。 與其有懷疑,何妨親自接觸去了解,給自己一個機會,再下判斷,是否更加符合來看此文人的水平呢?

學術界不公義的事,確有其事,面對不公,不去揭發,那就表示了自己的默認,可該檢討哪一方?

但若對他人的學術研究不究其竟,而妄下諷言,也可能扼殺了認真學術人長期的努力,於心何忍?这也絕不會是社會利事。

有意見的人真的該自己去了解一下,起碼用你們的學識,展現你們的風度。...

發表新回應