[2021民族誌影展]不均衡發展的五十道陰影

邁向2021年下半,全球已開始思索「後疫情」的新社會常態,或許很難令人相信「發展主義」這個20世紀代表性的概念,仍然頑強地延續生命。「發展為了誰?」此分項裡的五個紀錄片,替我們捎來了21世紀,以新自由主義為藍圖的不均衡發展(uneven development),在世界各地的各種變形:國家藉著發展之名,所逕行的基礎建設與經濟發展,怎麼帶來了環境危機,縉紳化,又將地方納進了全球價值階層之中?國族主義與跨國資本的合作,如何開始了新一波的自然掠奪,並編織出生命和死亡的糾結網絡?從中國雲南的獨龍族山居聚落,臺灣花蓮的銅門部落,巴西里約的都市原住民聚落,Bougainville島的礦業,到阿根廷的農民佔領運動,這五部精彩的紀錄片,從不同的脈絡裡捎來了「發展」在21世紀的複雜面貌。

《獨龍江》(The Dulong River)記錄了在雲南與緬甸邊界的獨龍族聚落,面對著21世紀國家主導的發展政策,迎來前所未有的社會,經濟,宗教文化與環境變遷。作為中國55個少數民族裡,人口最少的幾族之一,獨龍族主要聚居在獨龍江流域高山峽谷之間的村落。夾在動輒海拔4000-5000多公尺的高山,溝壑縱橫之間,以往在冬季數月時,大雪紛飛會切斷村落與外界的交通,也使遠在縣城里上中學的孩子們,與親人一別就是數月。2010年間,在國家與地方共產黨組織以旅遊發展,幫助獨龍族脫貧的想望下,2014年一個通往外界的大型隧道打通了獨龍族村落與外界的交通。這個隧道更是一個政治與經濟的想望,一個獨龍族村落脫貧的國家發展計畫; 影響所及不僅是熱愛自然的遊客開始出現,巴士站,旅館更大規模的在深谷間的平台拔地而起。紀錄片更將這個村落,放置到整個當代中國市場化的發展之中:我們看見深山聚落與全球化的連結,使獨龍族青年與遠在紐約的華爾街金融之間產生了不對位的關係性;手機科技更帶來了親密關係的轉變。紀錄片更讓我們看到發展主義,於在地的政治鑲嵌過程:一方面共產黨組織與獨龍族巫師和祭典傳統間,存在著數十年的緊張關係,影片裡地方政府的會議和村落的戶外板凳會議裡,我們聽到了村民對發展所提出的各種意見,但與發展相關的實際決策,卻皆由縣城會議拍板決定。譬如以生態保育之名,禁止部落季節性捕魚的決策,在縣城會議裡全員拍手通過;即使說此一決策所犧牲的,正是以採集和打獵維生的獨龍族青年。當代中國資本主義,透過基礎建設,進入到以往中國中央政權皆無以穿透的高山縱谷之間,也引發一連串的生命與死亡連鎖效應。

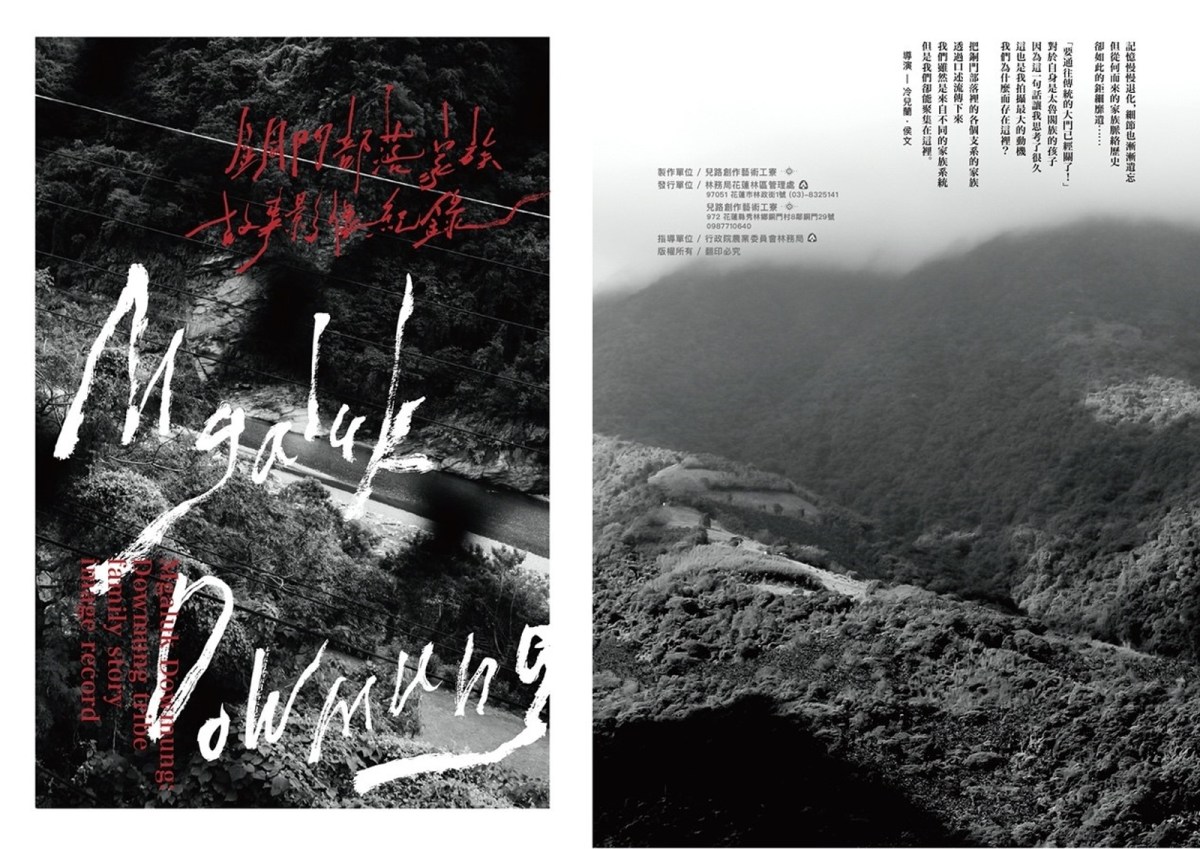

發展帶來的持續張力,也出現在《Mgaluk Dowmung正要連結銅門—銅門家族的故事》,這部描繪臺灣花蓮太魯閣族聚落的紀錄片當中。影片聚焦於今日的銅門部落,從這木瓜溪上游的幾個太魯閣族家族,1918年間遷移移到木瓜溪中游的河階台地,也就是今日銅門一代開始,探討發展主義一方面企圖馴化太魯閣族的狩獵文化,另一方面,殖民終結70多年以來的今日,部落抵抗殖民的戰爭,與殖民發展的歷史,仍在部落山牆上的壁畫裡,在族人回憶父執輩戰爭的敘事中,清晰地存在。這個影片不僅聚焦於部落知識份子自己的歷史敘事,呈現出在地的政治與生態主體話語; 這個由內往外的視角,更將殖民歷程描繪成複雜的,絕非單向式「傳統 vs 創新」這樣的「原始主義(primitivism)」敘事。《Mgaluk Dowmung正要連結銅門—銅門家族的故事》這個紀錄片,更著重於當代狩獵,編織,以及巫師文化在性別關係面向上的變動與摩擦。山居部落,是部落安適的生活環境,是獵人的世界,是銅刀的原料產地,銅刀工匠的技藝地景; 山同時也是女獵人嘗試去突破只有男性可以接近山,進山狩獵,如此的既有文化範式。而生態旅遊的新面向,更成為銅門族人,把山居的經驗和部落知識介紹給外來遊客,一個反向往主流文化進行生態知識輸出的切入點。當年輕巫師以新的性別動態,詮釋祖訓(gaya)和宗教的關係,我們看到部落隨著山,一起在歷史變動當中,流轉創新。

但,發展所帶來的流轉,絕非總是個正向的故事。隨著21世紀跨國資本擴張,延伸開來的更是農村與都市疆界重組的新局面:國家與國際財團共謀下,對土地與自然的掠奪加劇。《我們的島叫奧菲爾》(Ophir)這部影片,紀錄的就是在文化地理上屬於索羅門群島但在政治上屬於巴布亞新幾內亞一個自治區的Bougainville島。自1960年代末期開始,整個社會動員起來,對抗國際礦產集團聯同澳洲政府的礦產開發,以及在武力抗爭裡死亡或消失的抗爭者。在恬靜美麗的海島地景上,1960年代礦坑建設所留下的巨大醜陋空洞,一方面提醒Bougainville島上存在著抵抗國際礦產資本的力量,但另一群Bougainville島的在地政治官僚,也在近年來積極說服島民接受新一波的礦產開發提案; 背後連結的則是澳洲政府亟欲滿足當代中國對於稀有礦物的大量需求。《我們的島叫奧菲爾》這個紀錄片以一個解構的角度,呈現了Bougainville島的知識份子,與常民的歷史敘事。當代全球資本的跨國連結,再度觸發1968年間,島民武力對抗礦產公司的悲嗆歷史; 期間警察的暴力鎮壓,消失的兄弟與兒子,這些抗爭的傷口,也隨著當代發展主義的再起,隱隱作痛。

發展這個議題,持續地與土地政治,緊緊交織。《部落的反抗》(The Village Resists)這個影片帶領我們進入巴西里約的都市原住民聚落。正當巴西舉國上下歡欣鼓舞主辦 2014年的世界杯足球,以及2016年奧運賽事,位在里約足球場邊的都市原住民聚落,卻面對政府強制迫遷多族共居的城市空間。以國際賽事為名進行的運動場周邊發展,在整頓都市空間的過程裡,在土地擁有權上妾身未明的都市原住民聚落,卻成了犧牲的祭品。紀錄片裡,我們看到這個都市原民聚落,企圖以各種文化策略,包括原住民文化中心的願景論述,48小時不停歇的祭典歌唱舞蹈,來延緩警力進駐驅趕,同時在法庭上持續開展法理與政治辯論;但法理程序上的爭辯,卻始終趕不上警力驅趕迫遷。作為第一個舉辦奧運賽事的南美洲國家,巴西在21世紀擠身全球金磚四國之一的新經濟力,對於發展的汲汲渴求,對於都市原住民來說,對於邊緣族群的居住正義與文化正義來說,卻帶來猶如惡夢一般的「不均衡發展」,製造出更多迫遷的悲傷故事。

南美洲的發展主義,的確反應了當代全球資本發展的新局面。《返鄉》(The Return to the Countryside)這個紀錄片,便企圖拆解這個新自由主義政策下,阿根廷農民所面對的困境,以及農民組合(The Union of Land Workers)在過去十年間,奮力崛起,在食物主權與土地政治議題上組織農民,團結起來面對挑戰的狀況。隨著中國改革開放以來,經濟起飛造成對豬肉的食用需求大增,影響所及導致阿根廷農地,大量改種供給給畜產業動物糧食的大豆,衍伸出大規模單一作物,農藥使用量大增,機械種植,相對應得也造成小農被迫離開農地,大量前往都市工作。但在新自由主義的發展下,阿根廷政府一方面縮減公共建設與社會福利,又積極歡迎跨國資本投資買賣農地,隨之而來的則是在原本農地上工作的本地農民受到驅趕。在《返鄉》這個紀錄片裡,我們看到跨國食物消費以及資本投資所帶來的農村危機。但影片同時關注相對應這個發展危機,而出現的諸多草根運動:農民組織佔領空閒土地,反對跨國農業依賴關係,尋求建立有機城鄉農產供應鏈,等等。

面對著發展危機,影像能夠做些什麼?民族誌影片能否捕捉現實,同時乘載希望?「發展為了誰?」裡的影片,不迴避揭露新自由主義下以「發展」為名的政策,往往建立在反民主的程序上,更指出21世紀的掠奪式資本積累,將土地,自然,以及仰賴自然為生計/生命的社群,一起「廉價化」與邊緣化的新局面。但,這五部影片的另一個共通點,是大量地讓紀錄片主角們去詮釋其所面對的,困難複雜的生命流變,衝突,與死亡;導演本身的聲音,則相對的節制。這些當代影像民族誌,在描繪不均衡發展上時,堅持指出現實的複雜性,與邊緣族群回應這些新局面的掙扎努力。或許對部分觀眾,這些影片缺乏某種完整的單一敘事;但對於堅持質問當代發展主義政治經濟叢結上的堅持,也為我們提出另一種民族誌影像的可能性。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

謝一誼 [2021民族誌影展]不均衡發展的五十道陰影 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6891 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

作者是謝一誼,但右欄似乎誤植為譚昌國了

是小編疏失,已更正,謝謝指正。

發表新回應