真理公車亭

在東經零度九分、北緯五十二度十二分的地方,有個小小的公車亭。如以行政區劃來描述的話,這公車亭位於英國英格蘭劍橋郡新市場路540號前。這公車亭是我每天等車上班的地方。前幾天我發現有人在亭旁立了個小看版,上有Veritas一字、房子圖樣一個與箭頭一枚 (圖一)。自從有了這個小看版後,等公車便成為我一天最愉悅的時光。當公車一來,我總興致勃勃地攀到二樓 (是的,這裡的公車有兩層樓!就跟哈利波特電影裡演得一樣!),挑個視野好的座位坐下,開始滑手機閱讀文獻。為什麼這看版對我產生如此的激勵作用?因為我把Veritas看成Viagra因為Veritas是拉丁文中的「真理」 (truth)。為什麼我會知道這個拉丁字?因為Veritas是一個名為「哈佛」之學術血汗工廠的廠規。做為曾於該工廠受訓的學徒,我牢牢記得每逢佳節或學術評鑑時領導們諄諄告誡的話:「追尋真理」—而能有什麼比在個真理公車亭搭車前往校訓為 “Hinc lucem et pocula sacra” (From here, light and sacred draughts) 的劍橋大學更具體地展現在下我追求真理的執念?每天,當我乘著鮮紅色的雙層大巴、沿著新市場路、穿過劍橋市狹窄的巷弄、繞進市中心、在基督學院 (Christ College) 旁下車時,我幾乎要如新寶納多李奧納多般地吶喊:“I’m the king of the world!” 或復誦劍橋校友牛頓於1660年代寫下的自我期許:“Amicus Plato—amicus Aristoteles—magis amica veritas” (Plato is my friend—Aristotle is my friend—but my greatest friend is truth)。

在Veritas字樣旁的房子圖案也讓我著迷。這房子圖案是指什麼?幾番推敲,我認為最可能的答案是「實驗室」。在當代世界中,難道還有比實驗室更能象徵「追求真理」的地方?不用說自然科學家高度仰賴實驗室以參透自然運作的真理,有相當比例的人文社會科學家也以實驗室來處理人類的認知、行為與選擇等主題。當然,在中文的用法中,實驗室從來不限於字典所定義的「設有科學設備以供研究與教學之用的房間與建築」而已。1966年,社會學者陳紹馨發表〈中國社會文化研究的實驗室—台灣〉,主張台灣因其獨特的歷史地理地位,在這島嶼上發生過或正在發生的社會文化樣態自有其研究價值—換言之,研究者不能僅把台灣社會當成中國研究的「代用品」,而有必要將之視為自成一格、具理論突破與創新可能的「實驗室」。今日,儘管並非所有人能有相應的訓練與需要而以實驗室為其工作場所,實驗室一詞散發的權威感及其在科學知識生產與傳播上的關鍵角色似乎是毋庸置疑。

然而,或許正因為這樣的 「毋庸置疑」,當我們自報章雜誌中無意瞥見實驗室內一景時,往往會覺得難以置信。讓我們來仔細閱讀一篇發表於2014年11月13日〈交大教授「神研究」太完美遭疑造假〉的報導 。該報導係針對交通大學就一篇遭《自然奈米》列入「調查中」、由交大材料科學家所著之研究論文的調查報告。

根據交大回覆科技部的調查報告,研究團隊表示,實驗是第一作者、交大生物科技系助理教授陳昱勳在台南關廟,碰到稱為Steve之人士,Steve出借兩個類似貨櫃屋的實驗室,並借儀器給陳做出實驗結果。

「類似貨櫃屋的實驗室」?你不禁眉頭一皺,覺得案情不單純。更不單純的案情還在後面:

報告指出,Steve不准陳了解各項儀器的品牌和資訊,也不准取得完整數據,且取得的部分數據只供製圖用,陳唯一能確認的,是取得數據的電腦品牌為戴爾;黃國華去過該實驗室一次,但他再次造訪時,實驗室已不知去向。

「天,我到底看了什麼?」你不禁這樣想。的確,就在前述新聞見報的一天後 (2014年11月15日),曾任前國科會主委與副主委的朱敬一、牟中原與孫以瀚便投書聯合報,直陳交大報告的「不可思議」與「荒唐透頂」。「科學 (science) 是什麼?這應該是所有自認為是科學家的人最最基本的常識」,三位作者指出。他們緊接著引述「大哲學家Karl Popper」對於科學的「經典」定義:「科學家提出的是『可以被證明為偽的假說 (falsifiable hypotheses) 』」:

科學家之所以要做詳細的實驗室記錄、要在論文中仔細交代每一步細節,就是要讓「別人」得以檢驗重複,或是讓別人能挑戰、證明其假說中的瑕疵。因此,所有的科學研究者有提出實驗細節的義務;這裡的舉證責任在研究者,而不在質疑者。如果要求質疑者提出某研究「造假」的證據,那麼天底下沒有一樁研究造假案能夠成立。每位當事人都只要說「資料丟了、電腦壞了、助理跑了、過程忘了」就能卸責,那麼其假說是永遠無法「被證明為偽的」,這還叫科學嗎?台灣科學界若接受這種遁辭做為有說服力的證據,這是荒唐透頂的邏輯。(關於此段落的進一步分析,見朱家安的〈從學術醜聞到科學精神:科學哲學能幹嘛?〉

如各位所預期的,這裡我要加個BUT。要跟大家告白的是,儘管我是在一個以「真理」為廠規的學術工廠中接受訓練,由於我受訓的部門是個叫「科學史」的部門,該部門上至工頭下至學徒,對於科學活動可用單一信條或哲學原則「一言以蔽之」的宣稱,第一時間的反應就是翻白眼。事實上,該部門的工頭謝平 (Steven Shapin) 還寫了本叫《真理的社會史:十七世紀英國中的禮與科學》(Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England) 的厚書,以十七世紀的英國科學界為例,說明真理從來不是被科學家揭露、而是被生產出來的—且科學家自實驗室中生產的「事實」(matters of fact) 是否能被視為真理,與科學家的社會地位 (是否為「紳士」)、科學家的舉止、科學家對實驗室之社會邊界的操控等有著密切關係。這篇芭樂文的目的是介紹「科學知識社會學」 (sociology of scientific knowledge) 與「科學之人類學」 (anthropology of science) 是如何看待實驗室以及實驗室中發生的種種社會活動 (在當今的學術分類中,前述兩個學科分支常被歸為「科學的社會研究」 [social study of science] 與「科學與技術研究」 [science & technology studies; STS])。自1970年代末期以來,大量研究者或則仰賴歷史文獻,或則前往前往實驗室「蹲點」,試著如人類學者研究原住民部落如何製造工藝品般地審視科學家係如何製造「科學事實」。他/她們的研究顯示,如果硬要「一言以蔽之」的話,就是「 科學 (science) 是什麼」不見得「是所有自認為是科學家的人最最基本的常識」。

----------

什麼是科學知識?對此問題,我們總是預設科學知識是普世性的、貫穿古今且放諸四海皆準的。1899年,在評論地理學者Friedrich Ratzel (1844–1904) 的Anthropogeographie一書時, 當代社會學之奠基者之一的涂爾幹 (Emile Durkheim, 1858-1917) 對Ratzel主張的地理因素之於近代社會的決定性作用表示懷疑,因為做為近代社會之重要組織原則的科學係「獨立於任何地方脈絡」 (Durkheim, 1972 [1899]: 88)。即便是以撰寫與編輯Science and Civilization in China聞名於世的李約瑟 (Joseph Needham, 1900-1995),在細數中國於西元前一世紀至十五世紀間的諸般科學成就、以挑戰當時科學史學界「中國無科學」的主流見解時,仍不免認為「中國科學」與「現代科學」間的關係堪以中國古諺「朝宗于海」一詞來表達:「較古老之科學的潮水如河流般地流入近代科學的海洋」 (Needham 1967: 4)。在這樣對於科學的預設下,主張科學知識可做為社會學甚至人類學的研究對象,似乎就像主張人類可為鳥類學的研究對象一般地難以理解。的確,儘管科學社會學 (sociology of science) 做為社會學之分支可追溯至二十世紀上半葉,其代表學者如墨頓 (Robert Merton, 1910–2003) 關心的毋寧是科學知識與科學社群為何有本事避免社會、文化與科學家個人特質的「扭曲」。二十世紀上半葉的人類學者同樣地在「科學」前卻步。正如人類學者拉圖 (Bruno Latour) 形容的,人類學者關心的「科學」往往僅限於「他者的科學」 (通常「他者的」此所有格會以「民俗的」此形容詞代之)。舉例而言,人類學有大量關於原住民部落的「民俗植物學」研究,對當代植物學者係如何分類的「民俗學」研究卻幾近於無 (Latour 1990: 145-147)。

這樣「不對稱」地看待科學與其他知識形態的研究取向於1960年代有了改變。在目睹科學於二次大戰期間展露的巨大威力,以及體會到政府與企業爭相投資科學研究、以打造橫貫產官學界的「大科學」 (big science) 時,研究者莫不同意有必要打破人文社會科學與自然科學自二十世紀初期以降日趨牢不可破的鴻溝。在其1959年於劍橋大學的公開演講中,化學家兼小說家史諾 (C. P. Snow, 1905–1980) 慨嘆自然科學家及社會與人文學家彷彿活在各自的文化中。此「兩種文化」現象,依史諾所見,勢必形成科學與社會發展的障礙。1965年,科學之科學基金會 (Science of Science Foundation) 於倫敦成立,主張以科學方法來研究科學本身,因為「科學是一隻我們還不知道如何擠奶的母牛」 (science is a cow that we do not yet know how to milk),該基金會的執行長Maurice Goldsmith如此宣稱 (Edge 1995: 7)。

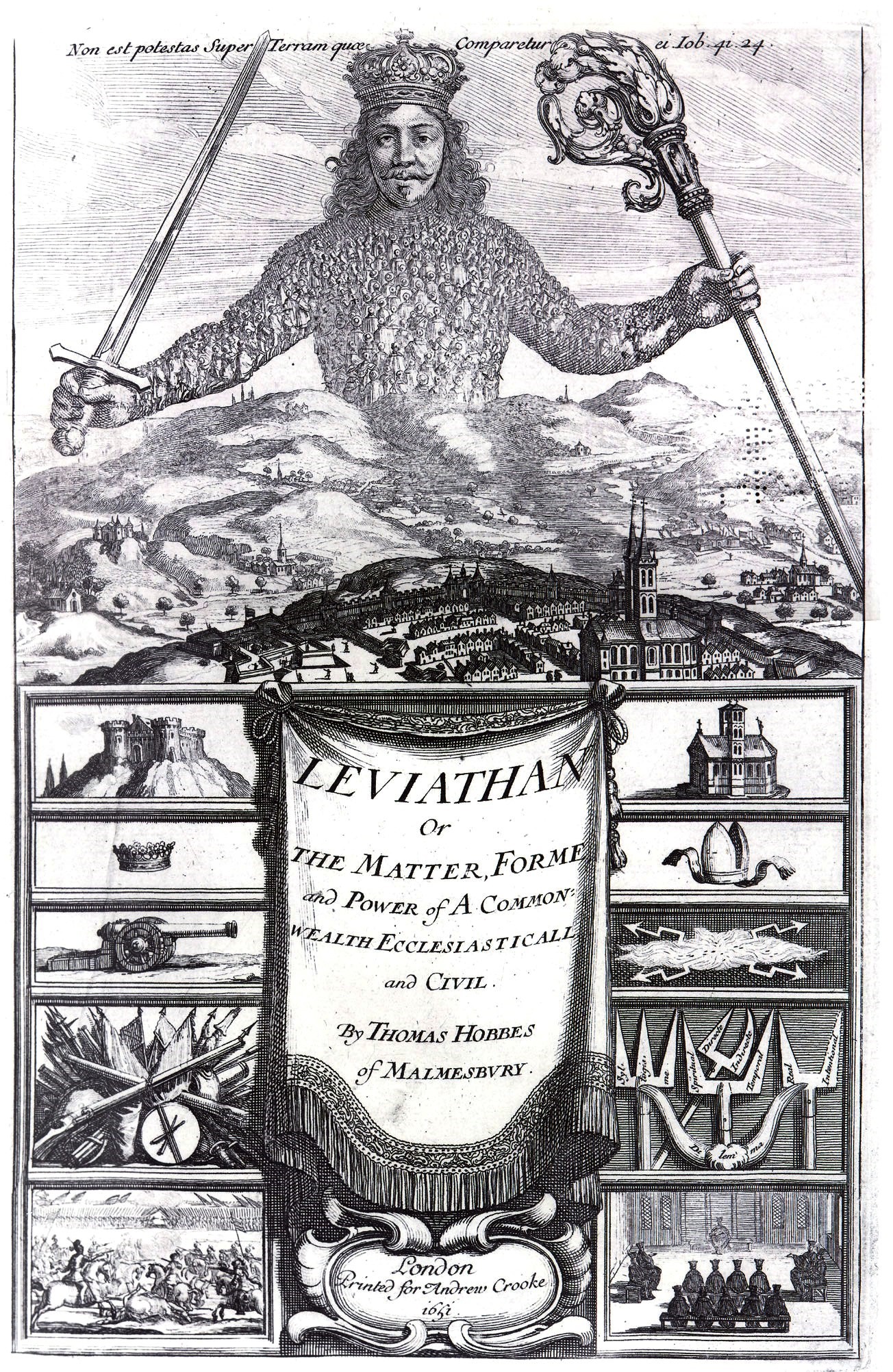

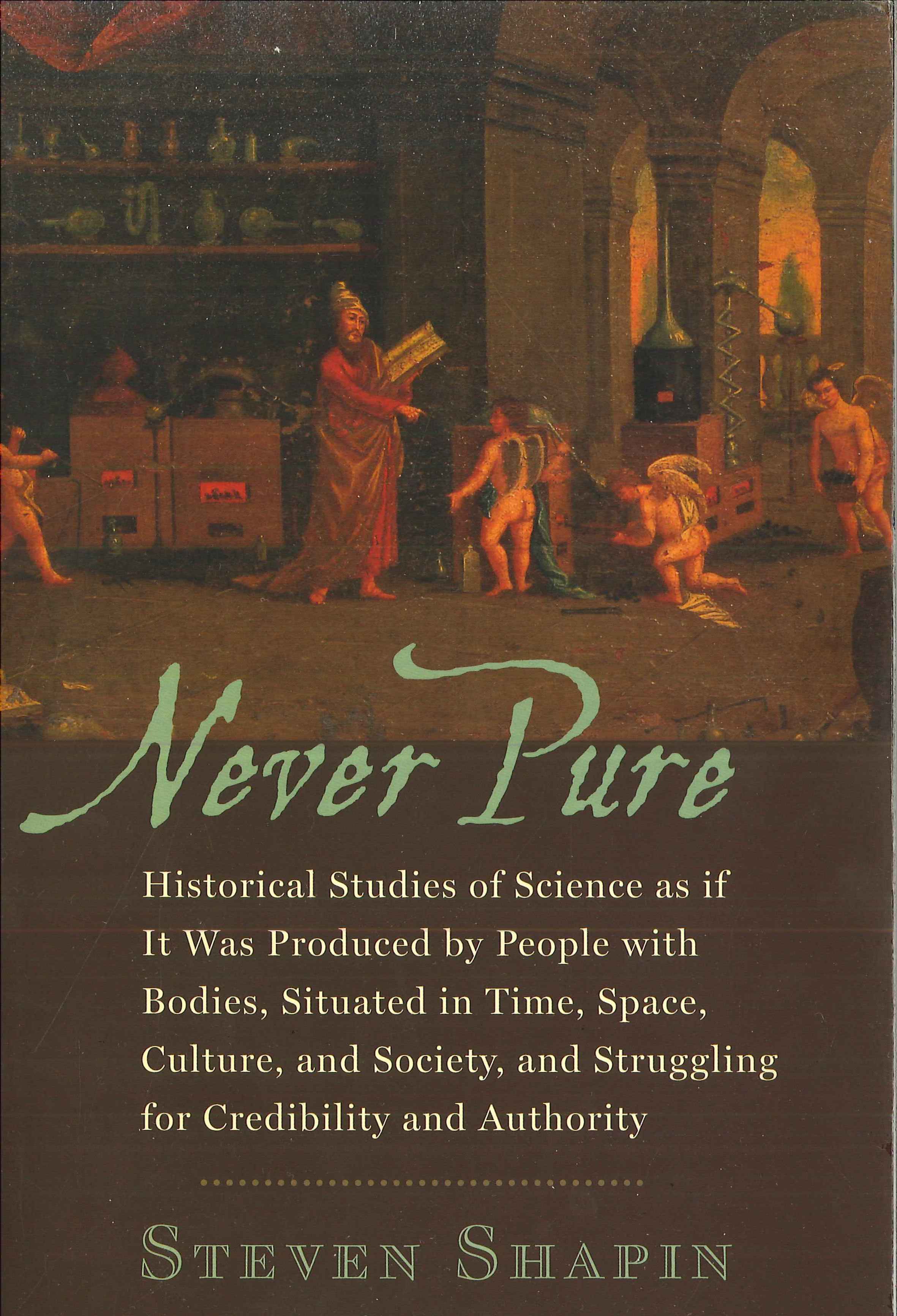

先不論科學在什麼意義上可看作一頭乳牛、而「科學之科學」到底能不能在這頭乳牛上榨出更多乳汁 (將科學當成乳牛本身就是個值得研究的題目),這樣將科學當成研究對象的熱忱促成了科學史與科學社會學於歐美學術界的制度化,並催生出各類「學派」。愛丁堡大學的Barry Barnes、David Bloor、Donald MacKenzie與謝平等人,率先以下述「強綱領」(Strong Programme) 宣示「愛丁堡學派」與既往科學社會學的斷裂:1. 研究者應尋求知識與該知識之生產條件間的因果關係;2. 研究者應「公平」地看待其研究的知識—不論該知識係對或錯、理性或非理性、成功或失敗,且「對稱」地尋求為何該知識得以生產出來的因果解釋;3. 研究者應「反思性」地以前述「公平」與「對稱」的視野來審視社會學本身。不同於墨頓式科學社會學對超然、中立且獨立之科學社群的強調,愛丁堡學派認為研究者亦須審視科學社群所代表的「社會利益」 (social interest)。 巴斯大學的Harry Collins則提出三階段的「相對主義的經驗綱領」(Empirical Programme of Relativism, EPOR):首先,研究者應揭露科學結果難以避免的開放性與詮釋上的彈性 (inevitable openness and interpretive)—換言之,爭議為任何科學研究的必然過程,而非研究出錯時才有的例外;第二,研究者應檢視科學社群間為了讓爭議得以消弭的協商過程;第三,研究者應審視此些過程與科學社群之外之社會力的聯結。 1970至1980年代間,愛丁堡學派與巴斯學派的研究者生產了一系列關於科學爭議、科學知識之社會建構的先驅研究, 主張科學知識社會學可以—也足以—回答「社會秩序如何可能」等社會學的核心問題。以下讓我以一個例子來說明愛丁堡與巴斯學派的學者係如何處理科學以及自十七世紀以來逐漸與科學脫不了關係的「實驗室」:謝平與夏佛 (Simon Schaffer) 於1985年出版的《利維坦與空氣泵浦:霍布斯、波以耳與實驗生活》(Leviathan and the air-pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life) (以下簡稱為《實驗生活》;此書已有極佳的中文譯本,王文基為該書撰寫的導論亦相當值得參考)。

圖二為《實驗生活》一書封面,取材自政治哲學家霍布斯 (Thomas Hobbes) 於1651年出版的Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil (圖三),惟謝平與夏佛將圖中央之統治者握於左手的權杖改成了一件科學儀器—由德國自然哲學家Otto von Guericke (1602-1686) 發明、在英國實驗哲學家波以耳 (Robert Boyle, 1627-1691) 手中改良的空氣泵浦。儘管謝平與夏佛並未在書中明言,我認為兩位作者將空氣泵浦與統治之劍並列的原因是在強調《實驗生活》的核心論點:「知識之問題的解決之道也是社會秩序之問題的解決之道」(Shapin and Schaffer 1985: 332)。 謝平與薛佛認為,儘管研究者已個別地研究霍布斯的政治哲學與波以耳的實驗哲學,少有研究者注意到這兩位哲學家間曾就社會改革、科學實驗、政治制度等議題有過激烈辯論。儘管從後見之明來看,該爭辯係以波以耳大獲全勝告終,謝平與夏佛認為波以耳之獲勝並不代表其倡導之實驗哲學於認識論或方法論上的優越性。謝平與夏佛認為,要妥切掌握波以耳與霍布斯的爭議點,研究者有必要重視在傳統科學之社會學往往忽略的「智識空間」(intellectual space):“laboratory”。

目前中文翻成「實驗室」的 “laboratory” 係如何取得其現代意義?即「設有各類裝備以從事科學實驗、教學與研究的房間或建築」,且為當代社會中重要之科學知識的「生產地與集散地」?依據謝平與夏佛的考證,雖然“laboratory” (或其相關字如 “elaboratory” 與 “laboratorium” 等;以下均以「實驗室」一詞代之) 於十六世紀晚期與十七世紀間即已出現在當時自然哲學家的寫作中,但要到十八世紀時該詞彙才被賦予當代的意義。在此以前,兩位作者指出,實驗室係指煉金術士的「密室」—而波以耳與其當代的實驗哲學家所關切的,便是將實驗室與煉金術士的密室做徹底地切割區分。讓我以兩張圖來說明十七世紀的實驗哲學家是如何重新界定「實驗室」此「智識的空間」。圖四為謝平《從未純過》一書的封面,底圖為一張收藏於牛津大學科學史博物館的繪畫,繪製年代為1570至1650年間,繪製者不明,主題是煉金術師的實驗室。圖五為Mechanica hydraulico-pneumatica (1657) 一書中的插圖 (Wellcome Images: M0014008),描繪的是德國實驗哲學家Otto von Guericke (1602-1686) 試驗其空氣泵浦的實驗室 (謝平與夏佛在《實驗生活》的結論中簡短討論該圖)。兩圖的相似點顯而易見:不論圖四的煉金術士抑或圖五的實驗哲學家,均指揮著一群天使操作儀器。依據謝平與夏佛的說法,這樣對實驗室的描繪是巴洛克時期繪畫中常見的手法,目的在於暗示實驗者追求之知識是神聖的 (divine),實驗者的地位相當於「自然的祭司」(Shapin and Schaffer 1986: 334-335)。即便如此,謝平與夏佛認為,我們必須注意到兩圖呈現之實驗室有著迥異的空間性:相較於圖四所示之煉金術士係在隱秘的、私人的空間中進行實驗,圖五所描繪的實驗是在群眾前進行的—換言之,儘管實驗哲學家同樣仰賴實驗室為追求神聖知識的空間,該空間卻是公共且公開的。謝平與夏佛認為,即是在圖四與圖五顯示的差異上,波以耳與其他十七世紀英國實驗哲學家逐步地建構其理想中社會與知識問題的解決之道。

立基在謝平與夏佛於《實驗生活》及一系列相關文章中的論點,我將十七世紀之英國實驗哲學的特點歸結如下:第一,實驗哲學必須是經驗性的:即任何透過實驗而揭露的發現必須是可經驗的。第二,實驗哲學必須是公共性的:任何實驗須在群體前執行,實驗結果也不能是實驗者說了就算 。第三,實驗的見證人不能是尋常的販夫走卒,而須具備下列「美德」:1. 必須是可信賴的;2. 必須具足夠的能力與智慧綜合資訊以做出判斷;3. 面對群體中的歧見時,必須知道如何辯論與凝聚共識—如以十七世紀英國社會的觀點,前述三點意味著惟有「紳士」才能勝任「實驗見證人」的角色。第四,由於「紳士認證」是實驗科學中至關重要的一環,實驗科學既不能是獨裁的,也不能是民粹的—實驗哲學必須是一類「紳士科學」,其核心關懷為生產經紳士認證的「事實」。第六,前述五點要能成立均得仰賴實驗哲學家對實驗室之社會邊界的劃分與經營—實驗室不能是煉金術士的私人密室,也不能是如市場般的開放空間。實驗室為實驗哲學家進行 “truthing” 之處:「紳士進,真實之知識出 」(“Gentlemen in, genuine knowledge out”),謝平在一篇題為〈十七世紀英國的實驗之屋〉(The house of experiment in seventeenth-century England) 的文章中指出 (Shapin 1988: 397)。最後,反映到十七世紀英國因教派衝突等原因引發的內戰與社會動亂,實驗哲學家認為,若社會的統治階級也能如參與實驗的紳士般地,在歧見產生時,能透過辯論以凝聚共識,社會便不至於產生紛爭與騷亂—就波以耳與其當代的實驗哲學家而言,實驗哲學不僅能在當時主導的神學與自然哲學 (以數學為主) 之外提供一個理解自然之運作規則的哲學,更能為社會秩序如何可能提供洞見。

依據謝平與夏佛的分析,霍布斯與波以耳的爭議點可總結為下列兩點:首先,霍布斯並不同意波以耳倡導的實驗哲學能被視為一類哲學。依其所見,實驗永遠不可能獲取幾何學證明般的確定性—暫且不論實驗設備經常出錯外 (如波以耳的真空泵浦常因漏氣而導致實驗失敗),僅經紳士認證、且在僅為紳士開放的實驗室中展露的現象算什麼公開 的「事實」?其次,就霍布斯而言,以「紳士美德」與紳士階層為中心而建構的社會秩序不但行不通,且可能帶來更多的社會不安。相較之下,霍布斯認為一個具無上權威之統治者 (即霍布斯所稱的「利維坦」) 才能為社會帶來秩序。因為,霍布斯指出,當社會中的每一個組成份子,體認到若無此利維坦的存在,他們便會陷入相互殘殺的「自然狀態」時,必然會同意利維坦存在的必要。就霍布斯而言,利維坦在社會秩序建構上的必要性,就如三角形的兩邊之和必定大於第三邊一般地必然—而這樣的必然是波義耳的實驗哲學難以企及的。

以拉圖、Steve Woolgar、Michal Callon與John Law為核心人物的「巴黎學派」則不同意愛丁堡與巴斯學派自「社會利益」或「社會力」中尋求因果解釋的分析視野。他們批評此視野毋寧與兩學派標舉之對稱與公平原則相抵觸—因為當研究者由此主張科學家關於自然的知識仍是由社會所建構時,他們已然擁抱了社會與自然係二元對立之範疇的預設。以此為出發點,巴黎學派的研究者發展出比「強綱領」還要「強」、比「相對主義的經驗綱領」還要「相對」的行動者網絡理論 (actor-network theory, ANT):研究者不僅要破除科學與非科學、社會與自然、鉅觀與微觀等社會科學中習以為常的分析範疇,更要公平且對稱地對待人類與非人類、生物與非生物等“actant”—因為從ANT的觀點來看,不管是培養皿上生長的細菌、迷宮中彷徨的老鼠或溫室中的植物等「研究材料」,抑或是培養皿、迷宮與溫室等研究「設備」,均有其能動性 (agency),主動且積極地參與了科學知識的建構。

![圖六 L0014176 Louis Pasteur [1822 - 1895], microbiologist and chemist](/sites/guavanthropology/files/content/2014/11/圖六.jpg)

讓我同樣地以兩張圖來介紹巴黎學派的「行動者網絡理論」--特別是人類學者拉圖一系列以實驗室為田野的民族誌與歷史研究。圖六 (Wellcome Images: L0014176) 與圖七 (Wellcome Images: L0042493)均在描繪十九世紀法國微生物學家巴斯德 (Louis Pasteur, 1822-1895)。讓我們先從圖六開始。在這張堪稱巴斯德之「標準」肖像畫中,我們看到一個目光炯炯的巴斯德,盯著一個狀似空無一物的玻璃瓶。反映到巴斯德在微生物學上的成就 (舉其著者:以細菌學說對抗自然發生說;鑑定炭疽病與狂犬病的病原,並進而發明疫苗等),我們不難體會該圖的目的在於強調科學家的特長即是能見人所不能見 (如以達爾文學者Janet Browne的說法,這是十九世紀半期之科學肖像畫中常見的手法)。但巴斯德是如何見人所不能見?撇開巴斯德的天縱英才,一個最直接的答案便是巴斯德擁有一個裝備齊全的實驗室。的確,與謝平與夏佛在《實驗生活》中展示的研究取向,ANT的研究者同樣強調實驗室於事實生產上的重要性—但相較於謝平與夏佛筆下的實驗室是個具嚴格社會與文化邊界的「智識空間」 (且此特殊的空間性為判斷實驗室創造的現象是否為「事實」的關鍵),ANT的研究者強調實驗室係如何讓科學家得以征服空間—即將原本深嵌在地方脈絡的知識與物件轉為表格、圖表、數字等形式 (ANT的術語為 “immutable mobiles”) ,以供科學家分析、比較與歸納之用—實驗室之於科學家,就如指揮所之於軍事指揮官一般,是讓其可運籌帷幄的 「計算中心」(center of calculation)。「給我一個實驗室,我將舉起全世界」,拉圖在一篇討論巴斯德係如何能完成眾多科學奇蹟時,仿巴斯德的口吻宣稱 (Latour 1983; 此文已有中譯)。

讓我以圖七來說明ANT另一個方法論特色:「跟著科學家到處跑」。依據該圖之典藏者Wellcome Images的說法,此處的巴斯德正在「命令」(commanding) 一隻得了狂犬病的狗兒乖乖地讓他取樣。這當然是以誇張的手法讚揚巴斯德不顧生命、奉獻科學的精神—但這樣「誇張」的手法卻無意間戳中了ANT的核心。如以ANT的語言來說,在此巴斯德正在與不幸罹患狂犬病的狗兒溝通,試著說服牠所有的研究都是為了牠好。對於ANT的研究者而言, 科學研究就是一種網羅關於科學家是如何與實驗室內外的人類與非人類的行動者 (ANT的術語為 “actant”) 打交道,如何「以自己的語言說出對方的興趣」(楊弘任於《社區如何動起來》中的用語;ANT的術語為 “translation”),從而將之納入網絡中。某特定科學「發現」能否被視為「事實」,ANT的研究者認為,端賴科學家能否與越多的人類行動者與非人actant結盟,編織出既濃密且寬廣的網絡。在其廣受爭議與討論的《科學在行動》(Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society, 1987) 中,拉圖認為,從其行為模式來看,科學家堪以白蟻來形容 (相對於愛丁堡學者筆下的科學家往往是舉止合宜、言行堪為社會表率之紳士)—在人類文明的知識地景上,有許多大大小小的白蟻塚—那些最高聳的、最難被掠食者攻破的,便是所謂的「事實」。

---------

在前引給《聯合報》的投書中,前國科會主委與副主委朱敬一、牟中原與孫以瀚在直陳交大報告的「不可思議」與「荒唐透頂」後,以之前在「國科會服務」的經驗作結:

我們在國科會服務時,非常努力地建立台灣學術倫理的規範、嚴格處理各種學術造假、杜絕所有的學術關說。我們的目的,就是要建立台灣學術社群自重、自律的良好風氣。學術倫理是一切學術研究的基礎,希望科技部與交通大學,都能為健全台灣的學術環境多所努力。

的確,在讀過交大報告中引述之交大教授對消失之「貨櫃屋實驗室」與「神秘人Steve」的說辭,乃至於回想起前些日子「自己的論文自己審」的陳震遠案,我們很容易做出台灣學術倫理淪喪、研究風氣敗壞、「士大夫之恥是為國恥」等判斷,進而同意前引結論是「健全台灣的學術環境」的必要條件。然而,當我讀著三位主委與副主委的愷切建言時,我心裡浮現地是《實驗生活》封面上那一手拿著令劍、另手拿著科學儀器的利維坦形象。朱、牟與孫主委與副主委似乎在暗示,如果沒有科技部雷厲風行地推行學術倫理的話,台灣的科學家便會陷入爭相關說、徇私舞弊與研究造假的「自然狀態」。科技部是否應該或在什麼意義上被視為—台灣科學社群的利維坦?我認為這是需要公開討論的—至少,依霍布斯的說法,如科技部要當台灣科學界的利維坦的話,絕不能長官說了就算,而得要台灣科學社群中的每一個份子都同意才行。

必須要強調的,這篇芭樂文並不是要為論文遭調查的交大研究者找台階,或是重複著「科學家也是人、也會犯錯」之類的陳腔濫調—我舉雙手贊成交大應該重啟《自然奈米》一案的調查、當事人應該試著在非貨櫃屋的實驗室裏重現研究成果、以及研究倫理之於建立「自重、自律」之科學社群的重要性。然而,我認為,與其試著從類似的科學爭議中得出「科學是什麼」、「科學方法是什麼」、「誰可以研究科學」、「在那裏可以研究科學」、「誰可以談論科學」等問題的標準答案,何不讓這些問題保持開放?為前述問題強設一個標準答案只會讓過去在眾多STS研究者的努力下而稍稍打開的科學「黑箱」,再度因政府與大眾輿論的「善意」而關上。的確,自1970年代以來,STS研究者的目的即是打開科學知識此一黑箱,證明科學自始自終都是相當在地且人性化的—甚至,唯有那些最在地與最人性化的科學知識才能在眾多互競的知識形態中存活下來,成為具影響力與典範變遷意義的「科學發現」。以外,以「防弊」為出發點的研究倫理能否如預期地催生出「自重、自律」的台灣學術社群也讓人存疑。至少,這樣的設計已然削弱了一個具活力之科學社群的關鍵要素—信賴。或許,面對當代世界中幾近無所不在的科學與科技爭議,我們可以做的,是比十七世紀英國實驗哲學家更進一步,不僅將科學自煉金術士手中搶救出來 (我懷疑交大報告中的「Steve」是個不世出的煉金術士),且讓之更加地公開、透明與開放。當然,這也牽涉科學史家Naomi Oreskes於其TED演講 中的結論:「做為非科學家的我們,應如科學家般地仰賴證據來檢證任何一個宣稱是否為科學知識—而這意味著科學家得是個好溝通者,而我們得是個好聽眾。」

引用文獻

Durkheim, E. 1972. Selected writings (trans. A. Giddens). Cambridge: Cambridge University Press.

Edge, D. 1995. Reinventing the wheel. In Handbook of science and technology studies: revised edition, eds. S. Jasanoff, G. E. Markle, J. C. Petersen, and T. Pinch, 3-23. Thousand Oaks: Sage Publications.

Latour, B. 1983. Give me a laboratory and I will raise the world. In Science observed: Perspectives on the social study of science, eds. K. D. Knorr-Cetina and M. Mulkay, 141-170. London: Sage.

----. 1987. Science in action: How to follow scientists and engineers through society. Cambridge: Harvard University Press.

----. 1990. Postmodern? No, simply amodern! Steps towards an anthropology of science. Studies in the History and Philosophy of Science 21 (2): 145-171.

Needham, J. 1967. The roles of Europe and China in the revolution of oecumenical science. Journal of Asian History 1 (1): 3-32.

Shapin, S. 1988. The house of experiment in seventeenth-century England. Isis 79 (3): 373-404.

----. 2010. Never pure: Historical studies of science as if it was produced by people with bodies, situated in time, space, culture, and society, and struggling for credibility and authority. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Shapin S. and S. Schaffer. 1985. Leviathan and the air-pump: Hobbes, Boyle, and the experimental life. Princeton: Princeton University Press.

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

洪廣冀 真理公車亭 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6232 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應