痛苦的芭樂

有些事情得寫下來,是因為怕忘記;有些事則剛好相反,彷彿未經書寫就無法放下----比如2009年底我參與的一場『油症:與毒共存」紀錄片放映會。

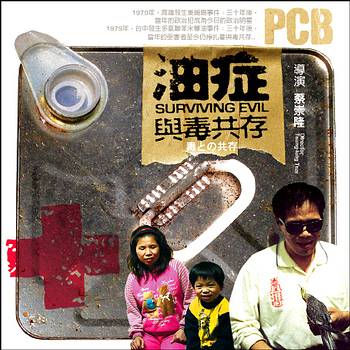

『油症:與毒共存」(2008, 蔡崇隆導演) 講述發生於1979年的『多氯聯苯中毒事件」始末。那一年,許多台中彰化苗栗地區民眾由於食用了遭到多氯聯苯熱媒污染的米糠油,陸續發生皮膚與器官病變,受害者超過兩千人。這是台灣第一起也是最嚴重的環境公害事件,誤食毒油婦女產下的黑嬰兒影像震撼了戒嚴中的台灣社會。1980年11月,中華民國消費者文教基金會為替受害者打求償官司而成立;1981年7月,國家賠償制度也因應油症事件而正式上路施行。

三十年過去了。消基會持續在解嚴後的台灣社會扮演重要角色,國賠制度更被積極利用,過去十年間光是冤獄賠償就已發出四十六億。然而當年的受害者呢?消基會為他們主打的求償官司雖獲勝訴,但受害者卻因油公司負責人脫產而分文未得,國賠也因不溯及既往而落空。這些以一生健康為台灣社會換得消保運動與國賠機制的受害者如何與毒油共存三十年?這是導演蔡崇隆揹起攝影機時想要尋找的答案。

於是,『油症」觀眾透過攝影機遇見了以當年台中惠明學校師生為主的受害者,目睹他們三十年間或由兒少而中年,或由中年而遲暮的病痛人生。觀眾隨著受害者阿達(丁版匿名)來到日本,看他參與日本油症受害者支持團體的聽證與串連行動,也因此看到台日兩國對於受害者長期照護與救濟措施上的落差。觀眾也來到盲人理監事選舉大會現場,目睹大會爭議場面,也見證另一位受害者阿霞(還是丁版匿名)高度的折衝能力。會場之外,觀眾跟隨阿霞搭計程車,聽她如何力爭女兒在監護權官司中對自己的支持 (因為法律實務傾向認定父親較具經濟與撫養能力)。而無論已婚未婚、眼明眼盲,片中所有受害者三十年來共同面對的是醫療體系的歧視、國家的避責,以及台灣社會的集體遺忘。隨著常設性免費醫療門診的結束,目前僅存的『油症卡」救濟制度僅給予持卡人免掛號與門診部分負擔的優惠。種種因中毒所引發的醫療費用,包括高額的中毒檢測費用,皆由受害者與家屬自力負擔。

觀看『油症」的過程實在痛苦。痛苦,因為對受害者長期的身心痛苦雖無可能感同身受卻仍心驚難安。痛苦,也因為驚覺自己對於多氯聯苯事件雖然早有耳聞,卻從不曾花心思與時間進行瞭解。丁丁我,或許就像多數的台灣人,毫無基礎地認定這是一起早已獲得解決的歷史事件 。而這正是導演在片中透過並置多氯聯苯事件與美麗島事件所試圖凸顯的一個對比:同樣事隔三十年,歷史給了美麗島事件的受害者們一個公道,卻徹底遺忘了油症受害者。

痛苦在片尾字幕升起、片中的阿霞走進放映室時變成淚水流下。淚眼模糊中我試著想像眼前這位身材矮小的巨人是以何等堅韌的生命力渡過這三十年,但清楚知道自己其實無法想像。同樣超乎想像的是映後會談中熱心觀眾們的反應:導演陳述拍片緣起後話題很快聚焦在阿霞身上。聽說片中曾短暫現身的女兒阿珍(丁版匿名)已經懷孕了,觀眾甲問是否考慮要生,觀眾乙問阿珍男友是否打算和阿珍結婚。有吧,阿霞簡短回答,對於眾人馬上爆出的恭喜顯得有點淡漠。接下來,就在種種圍繞著阿珍男友收入等狀況的問與答中叮町聽見觀眾丙說:『我擔心的是他們到時候要把這個小孩丟給你帶。」

『其實,」阿霞回應:『...結婚也不一定好...如果到時候拿不到監護權...孩子總是我們自己的。」

阿霞所擔心的,不正是已經發生在自己身上的事情嗎?然而為什麼叮釘還是聽見觀眾丁說:『結婚以後會比較有責任感」?

話題也指向阿霞本人的經濟狀況。對於阿霞表示三十年來她買了上百萬的保健食品,身上的毒已經一點一滴排出許多,全場報以笑聲。接下來觀眾戊熱心訊問阿霞是否已申請社會局的補助。阿霞答曰曾想試過但是好像很麻煩。熱心觀眾戊不厭其煩的再次強調:『阿姨我跟你說,我勸你一定要去試試看...我相信一定有辦法,一定可以申請到補助的!」

這是另一種痛苦:發覺台灣社會在記憶美麗島事件並把受害者英雄化的同時,不但遺忘了多氯聯苯事件,還把這些靠自身驚人力量活下來的受害者們幼小化。同樣是受害者,這些當年就是因為貧窮才會食用米糠油的受害者不僅無法從他們的受害經驗中得到任何社會資本與道德光環,還相反地得持續扮演觀眾們眼中永遠需要忠告需要幫助需要資源引薦的待助他者。阿霞阿珍祖孫三代或許將一直過著經濟貧乏的生活,但同樣貧乏的是這些善良熱情且深具正義感的觀眾,只能透過自己的中產階級道德觀與慾望佈局來想像他者的所欲所求:『這樣對你最好」。而同樣貧乏的是我的語言與行動策略:酊盯發現自己十分清楚該如何指責國家機器的制度性階級歧視,卻對於活生生的、與陌生人的善意、人道關懷、自以為是、沒話找話說等種種情境相互纏繞的『階級壓迫」(在此刻顯得多麼空洞的字眼!) 毫無介入能力。難不成站起來對觀眾甲乙丙丁戊微笑獻花說:吼,既然各位大德已經對阿珍與其男友做完身家調查與適婚性評估,那乾脆就請你們來當主婚人,然後以後連小孩都一起給你們帶算了?

我唯一能做的只是離開放映會場,並終究沒有上前對阿霞母子問一聲好,稍許表達心中洶湧的歉疚與敬意。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

蔡酊盯 痛苦的芭樂 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/534 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

很沈重,讓人無法回應,面對生命的尊嚴,我們每個人都是如此脆弱,不管在現代性撐起的結構如何讓我們好像有信心解決問題,但是總是有遺憾和痛苦在每個角落。

在社會集體的 suffering 苦難前,我們帶農村工作隊的學生來到台中大雅鄉惠明啟明學校新蓋好的教堂裡面,看到別人厚實的存在,也看穿自已的匱乏。現代社福機構當然美輪美奐,宛如教堂內新裝的彩繪玻璃,卻頂多只是一種陪伴,不多也不少。最終的救贖終將來自自身生命奮起的姿勢。

發表新回應