香港、農業、「廢青」(上篇)

混雜的身份

「妳一個台灣人為什麼跑去研究香港?」這是我每次分享自己研究時,最常被問到的問題。

「本地人」才能做好田野嗎?

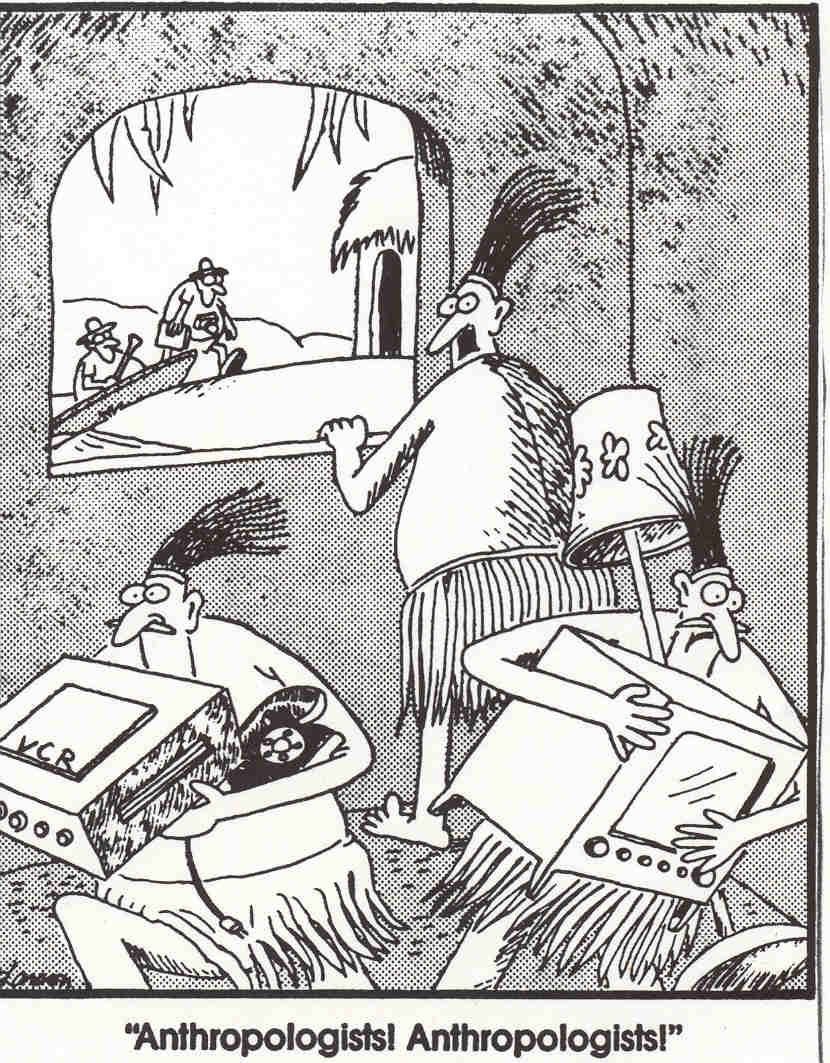

究竟「局外人」(outsider)還是「局內人」(insider)做起田野更具有正當性、更有優勢?這是人類學界至今爭辯不休的議題。博班入學面試時也被問到,以我對這個辯論是否熟悉作為判定我算不算「圈內人」的依據之一。Gupta及Ferguson在1997年出版的Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science一書中曾指出,英語世界的人類學界仍然存在一種懷舊的帝國主義情懷:沿襲「第一世界」或「已開發國家」研究者航向異文化的傳統,並由是否符合這個模式來判定學者的學術表現及可否取得教職。幾位在北美的大學就讀或從事教職的朋友也觀察到,必須選擇不熟悉的文化/區域做田野,才算從事「恰當」、「適合」的人類學研究。以美國的脈絡而言,即便留在美國境內,也會被期待研究原住民群體。回自己家鄉做研究往往是在拿到博士學位、教職、甚至有一定知名度之後的事。

(https://www.pinterest.com/pin/335588609724608980/)

此種邏輯下,理想的田野地必須外在於研究者自身的社會脈絡,且連結到非西方、非白人、現代化與工業化程度較低、郊區、「他者」等標籤,且這套邏輯預設的人類學家通常來自於第一世界。而如果田野工作者本身即來自那些「理想」的田野地或社群,他們會被期待、鼓勵留在家鄉、族人間做研究。這些研究者自身也傾向強化此種印象,往往選擇回到自己的社群做研究,鮮少「反過來」研究已開發國家。Peirano在1998年出版的著作中提及,絕大多數巴西籍人類學者都只在巴西做研究。也有一派主張「人類學」這個概念應該是複數的,即「anthropologies」,並支持由在地人從事的人類學研究,稱為「at-home anthropology」,他們相信如此可平衡人類學界由第一世界國主導的狀況。

某一次參加美國人類學會年會,一位做大洋洲研究的華人學者被問到為什麼不做中國研究,他看起來有點懊惱,反問:「為什麼我一定要做中國研究?不是每一位中國學者都必須做中國研究。」會議空檔閒談間,他分享自己已經多次被詢問此類問題,且某一次還被建議,回中國做田野才不會「浪費」他作為「本土人類學家」(native anthropologist)的優勢,包括對在地脈絡的熟悉度和「土著的洞見」(native insights),使其具備洞悉行為背後心理因素的能力及對於象徵系統的情感共鳴,可再現當地人才獨有的「原真」(authentic)土著觀點。彷彿,來自「異文化」、「他者」社群的研究者理應留在自己的社會才能發揮長才,甚至更進一步「為自己的群體發聲」。如果沒有這種背景卻想留在熟悉的地方做研究,往往被預期解釋動機及選擇田野地的方式。這種雙重標準把田野工作者切成兩群:一群來自「西方社會」、「第一世界」、「已開發國家」、「全球北方」(Global North)、「主流/強勢群體」;另一群則代表「非西方社會」、「第三世界」、「開發中國家」、「全球南方」(Global South)、「少數/弱勢群體」。這些既定印象背後除了對「理想」田野地、「典型」人類學家的想像,還涉及究竟「自己人」還是「外人」較有優勢和正當性去從事田野工作及人類學研究。在此討論這個議題並不是為了批判「歐美中心主義」或「白人中心主義」,而是幫助我反思自己在田野中的位置(positionality)。在中國尚未開放的年代,台灣往往是無法進入中國大陸做田野,卻對這個遠東世界好奇的白人人類學家退而求其次的選擇。作為一位來自台灣的田野工作者,我沒有回家鄉,而是去了既不夠偏遠、又高度商業化、現代化的香港,我的田野經驗似乎打破了上述的規則。

英國的制度,升等博士候選人最重要的關卡是通過研究計劃。在此之前僅以觀光客身份短暫到香港旅遊的我,實在寫不出可行、有深度的研究計劃,因此博班剛開始沒幾個月的那個暑假(2015年),我決定先來一趟pre-field trip,為期兩週。為了便宜機票,風塵僕僕從英國轉了三趟機才到達赤臘角機場,隨著緯度越來越低,天氣從涼爽宜人漸漸變得潮濕悶熱。

由於設定以農業作為切入點,我鎖定了新界某個村子,以為自己即將展開古典路數的人類學田野。但事情從我找住處開始就不太對勁。因為不在主要的商業、觀光區,該村子周圍房源稀少,且都超過我的預算。由於該村落位於新界北部,絕望之際,我往深圳找去,終於租到負擔地起的房子(但仍然不便宜)。房東是香港人,每日往返深圳、香港兩地。雖然單趟至少就得花一個半小時,像我們一樣通勤的人其實很多,包括一位當時在香港中文大學念博士班的友人,同樣因為香港房租太貴而移居深圳。羅湖和落馬洲口岸總是大排長龍,旅客為了工作、購物、旅遊、與家人團聚等原因流動於香港和「內地」/「大陸」/「中國」之間(不同意識型態的人使用不同稱呼)。這種每日發生的跨界,聽在我位於新界北區某農場的報導人耳裡竟是稀鬆平常。我向他們說明自己住到深圳去時,原本期待看到驚訝的表情,沒想到他們只淡淡地回:「喔,有道理,我們這裡離深圳比較近,反而離中環比較遠。」

儘管有地理上的親近性,香港、深圳的「結界」處,日日上演1997主權移交以來兩地人民間的恩怨情仇,一方用普通話、一方用廣東話互嗆。有鑒於這種似乎不能置之不理的社會脈絡,本來以為我的論文將無可避免地淌「中港矛盾」、國族認同的混水,而且必須用一種「選邊站」的方式論述,猶如Sherry Ortner提過的「activist anthropology」—人類學家不再是中立旁觀的研究者,成為行動者的一部分,支持甚至實踐其報導人的理念。但一年多後,高強度、長時間浸淫在田野中,目睹各種意識形態間的灰色地帶,領略了不同顏色的絲帶劃分下,各陣營間不只有對立還有共識,除了抱持立場極端的政治目的,還有各種中間或替代路線,更有許多人表面上看似牽涉其中,事實上真正關心的是其他較少被注意的議題。

或許因為我實在不能算是「局內人」,可以某種程度置外於情緒、情感,因此拉出了一個安全距離。不少從事香港研究的學者若非土生土長,也大多是從海外「返鄉」(repatriated)—返回父母或祖上原居地。剛剛認識、不知道我來自臺灣的同行們聽到我做香港研究,經常直接假設我是香港人,或至少與香港有某種程度的血緣或社會關係連結(否則沒事怎麼會跑去研究一個自己很陌生的地方?)某一次,甚至有位中國大陸的同學稱讚我「普通話說得很好。」我選擇香港作為田野地有很多原因,而其中之一是:這座城市對我而言乍看熟悉,實際上卻很陌生,我好奇在這種半生不熟的情形下,會產生什麼火花。

多「local」 才夠「local」 ?

還記得我第一個版本的研究計畫曾經被老師挑出一個問題:「妳一直提到『香港人』,但這個詞到底是什麼意思?可以這麼簡化、武斷地就用這種標籤指涉妳的報導人嗎?」如大家所熟知,在當代文化交流頻繁、移動成為日常的情境下,某個人屬於哪一個群體往往無法被簡單定義,且在許多不同面向的因素間拉扯,例如血緣、母語、文化特徵、歷史記憶、居住地都可能對應到不同群體。同一種語言、宗教、歷史記憶、種族、文化背景不必然可套用民族國家(nation-state)、族群(ethnic group)、地理區域、文化圈(cultural sphere)等企圖把人圈成一堆的語彙。如果又考慮個人的自我認同和歸屬感,那「局內人」和「局外人」的分界就更模糊不清了。Gupta & Ferguson (1997)提醒我們「家」這個概念並非鐵板一塊、沒有內部差異。在自己的國家做田野,不一定代表在自己的文化脈絡下做田野,研究對象可能是「親近的他者」(nearby others),雖然被同質化、甚至本質化地標籤為「我們」,卻實則存在極大差異。

後1997的香港,「本土」成為了熱門口號,不同立場的群體各自表述,為自己的信仰、目的背書。然而,香港集結了來自世界各地的文化元素,居民也從四面八方移入,「本土」成為一個流動性、可塑性很高的詞彙,其意義受到超越地理、文化、語言、族群疆界的互動和生命經驗的影響。從我的角度出發,一方面,香港與台灣共享某種程度的「中華文化」、又同樣使用繁體字;但另一方面,因為種種原因,這座城市對我而言其實充滿了「異國情調」。

不只有一種「local」

2016年的農曆新年在田野中度過,報導人們怕我一個人在異鄉過年太孤單寂寞,邀請我到農場共度新年。當時田野甫開始不足一月,被廣東話包圍時像鴨子聽雷,時刻提醒我正處在一個「異文化」的環境。因此閒聊之際,我很興奮地向他們介紹台灣過年時的紅包習俗,期待他們臉上新奇、意外的表情。殊不知,分享完我的故事後,他們只冷靜地回答:「我哋都係咁架。」(我們也是這樣的喔。)那一瞬間,我突然想起來台灣和香港終究有點相似,而我也不在一個完全陌生的地方做田野。

然而,即便香港承繼了不少「中華文化」元素,殖民時代的影響仍然在日常生活的各個面向,諸如飲食、建築形式、交通建設、語言、街道和地鐵站的名稱、教育系統、經濟體制、休閒活動等項目中展現,加之現下的社會、經濟情境,使香港成為與其他華人城市截然不同的特例。根據一位報導人描述,因為親戚們大多住在大樓中小小的單位裡,過年時擠到某一個人家裡一起祭祖、吃團圓飯的習俗已經不太可行。大家多數選擇出外用餐,或是直接取消過年時必須一大家子一起吃飯的習俗。我在香港的那個過年,街上確實年味淡薄,除了寺廟或有特殊慶典、活動的地方,其實感覺不出正處於新年期間。然而聖誕節時,到處張燈結彩,許多組織、團體紛紛規劃慶祝活動,一方面趁機行銷,增加收入。結果就是,儘管台灣和香港共享某種程度的文化、歷史根源,這仍然沒有讓我成為一個完整的「局內人」。

但話又說回來,雖然殖民歷史使香港成為一個西方元素無法被忽略的地方,卻沒有因此使這座城市於我而言全然具有「異國情調」。原因恐怕是,到香港做田野前我已在英國住了幾年,相對於「廣東文化」,英國元素反而更親切。田野初期廣東話尚不流利時,我經常覺得自己是局外人。但同時,由於英文在香港的某些區域、群體間是通用語言,當我可以用英文跟當地人溝通時,竟然也感受到某種在自己家的舒適感。這種情境下,我通常被歸類成某個特定定義下的「局內人」:那些雖然長著亞洲面孔,卻以英文為第一語言、不見得會說「中文」(包括廣東話和國語/普通話)、從小在國外生長、可能在香港有家人、也可能是完全與香港無關的外國人。這一類人在香港為數不少,尤其容易在香港島的幾個商業中心,如中環等中產階級聚集的地方遇到。然而,我所感受到的這種莫名熟悉感不只來自於語言,也源於香港與英國類似的社會系統和制度,例如教育、法律、交通、建築和城市設計邏輯等等。曾有多次,當報導人想向我解釋香港自英國承襲來的系統如何與台灣不同時,突然打住,然後說:「喔,但你應該已經知道了,你住過英國嘛。」我住過英國這件事,省了他們不少教導我如何在這座城市生存下去的時間、心力。

至此,我已經分不清自己到底是局內還是局外人,反而愈發感受到「局外人」、「局內人」不是兩個非黑即白的類屬,連接兩者的是一道漸進的光譜,中間各個點有不同的局外、局內程度。而這個點又是可以左右移動的,視角度、脈絡而定。具體而言,我往往在以下兩種情況覺得自己像局內人多一些:和報導人共享某種程度的「中華文化」,而英國的生活經驗也使得香港的社會制度對我而言較易上手、更理解他們的生活習慣甚至思考方式。但同時,我畢竟來自台灣,且「中華文化」的大傘下包含許多區域差異,廣東文化、語言,及殖民歷史造就的港式、英式融合的地景、飲食文化,加上香港1997年以來新的政治社會情境等等,都使我無法否認自己是個局外人。我在田野中的位置,其實就是一個在局外人—局內人光譜上搖擺的點,僅具有「部分的身份」:一部分的我是局內人,另一部份的我是局外人,而局外或局內的成分依不同情境而不斷轉變。

很妙的是,這種混雜、流動的身份似乎讓我更容易貼近「主位」(emic)觀點。Evans & Tam在Hong Kong: the Anthropology of a Chinese metropolis (1997)中形容他們的報導人經常在中國的(Chineseness)和西方的(Westerness)特徵中切換模式(code-switch)。距離他們發表這個論點已經過了二十年,但我仍然觀察到類似狀況。一位報導人直接告訴我:「我哋好就到人。」(我們很能遷就別人。)說的是遇到不同背景的人,他們總能從容切換相處模式與溝通的語言。另一位報導人跟我說:「香港的特質就是混合了不同的特質。」Mascarenhas-Keyes在她的田野反思中提到一種她稱為「multiple native」的狀態(Narayan 稱為「shifting identifications」;Rosaldo 稱為「multiplex subjectivity」):她面對不同報導人時切換語言和穿著打扮,使不同宗教、族群、社會階級的報導人都覺得被同理、尊重,進而讓她得以目睹人們更「自然而然」(natural)的行為模式,使田野工作進行地更順利、深入。我個人的背景和難以被輕易歸類的位置反而使不同群體的報導人都覺得親切,也使我更容易融入,因此得以接觸到不同立場、背景的團體。有些比較「菁英」,有些比較「草根」,有些有豐富的國際經驗,有些則深耕在地。行文至此,講得好像我的田野很順利一樣,但其實沒有。有多不順利?而那些「詛咒」又如何轉化成了「祝福」?請看下回分曉。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

雪裡紅 香港、農業、「廢青」(上篇)— 混雜的身份 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6830 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應