考古遺址與逝者之城

大二及大三的暑假我參加了宜蘭大竹圍遺址的發掘,這個遺址包含了鐵器時代舊社遺存及新石器時代繩紋紅陶文化兩個不同的文化層,尤其是繩紋紅陶文化的部份保存狀況良好,出土相當多的陶器和石器,當時可以算是宜蘭發現最大規模的新石器時代遺址之一,但它的位子正好在籌建中的北宜高速公路礁溪交流道的匝道出口,於是委託中央研究院歷史語言研究所進行發掘評估工作。當收到發掘通知時覺得只是純粹的遺址發掘,但沒想到事情遠遠比想像中要複雜得多。

在發掘時便不斷有附近居民前來抗議或騷擾,希望我們能停止發掘,一開始覺得有些疑惑,因為我們發掘的地點都是政府已徵收準備蓋匝道的農田,對當地居民一點影響也沒有,但後來才知道雖然我們的發掘對他們沒有直接的影響,但由於居民預計未來北宜高速公路的車流會帶來經濟發展,這個地方的地價有相當大的上漲空間,可是一旦我們證明這裡確實是重要的考古遺址時,周圍地區可能會被限建,而當地年輕人不願意再務農,都期望地價上漲後把土地賣掉賺上一筆,因此居民的反彈可想而知。晚上到礁溪市區吃宵夜時常常可以看到張貼痛罵我們「學商勾結」(雖然我到現在還是不太知道這個邏輯在哪)的標語,甚至三不五時有民代帶人直闖遺址,差點鬧出全武行的情形,租我們房子的房東也都被他的鄰居騷擾怒罵。

對於當時還是大學生的我來說,這真的是一件令人困惑的事情。一直以來我都相信保存文化遺產是為社會大眾做奉獻,但如果是這樣的話,為什麼考古學家會變成像過街老鼠一樣,被他想服務的社會大眾辱罵?為什麼一門單純研究古代的學問,卻在現代社會中引起那麼大的紛爭?

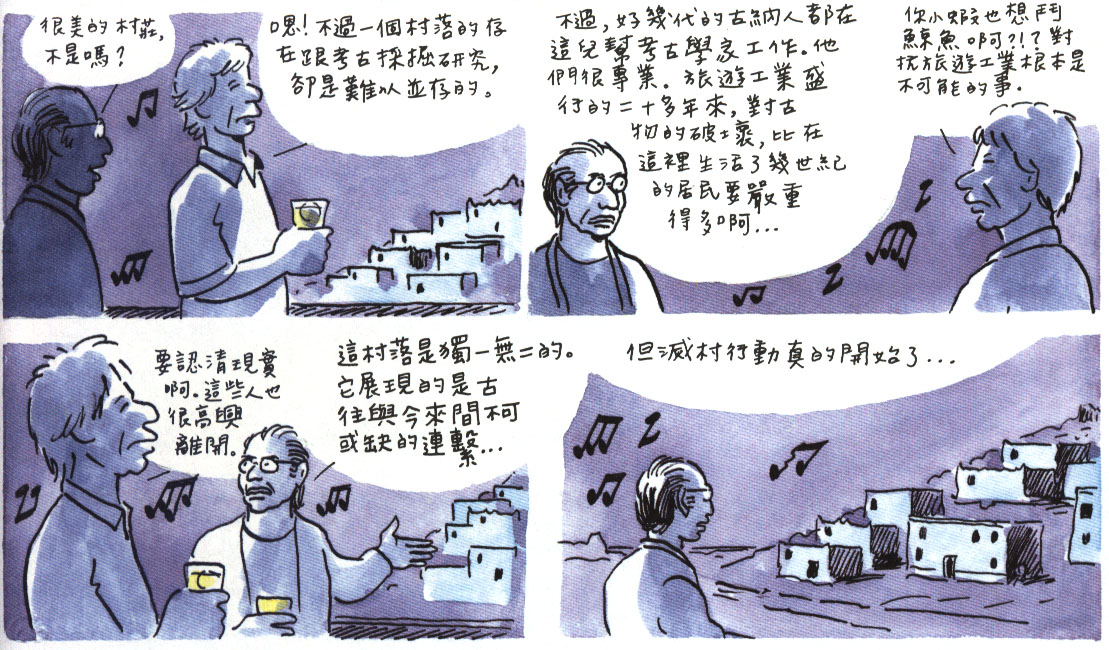

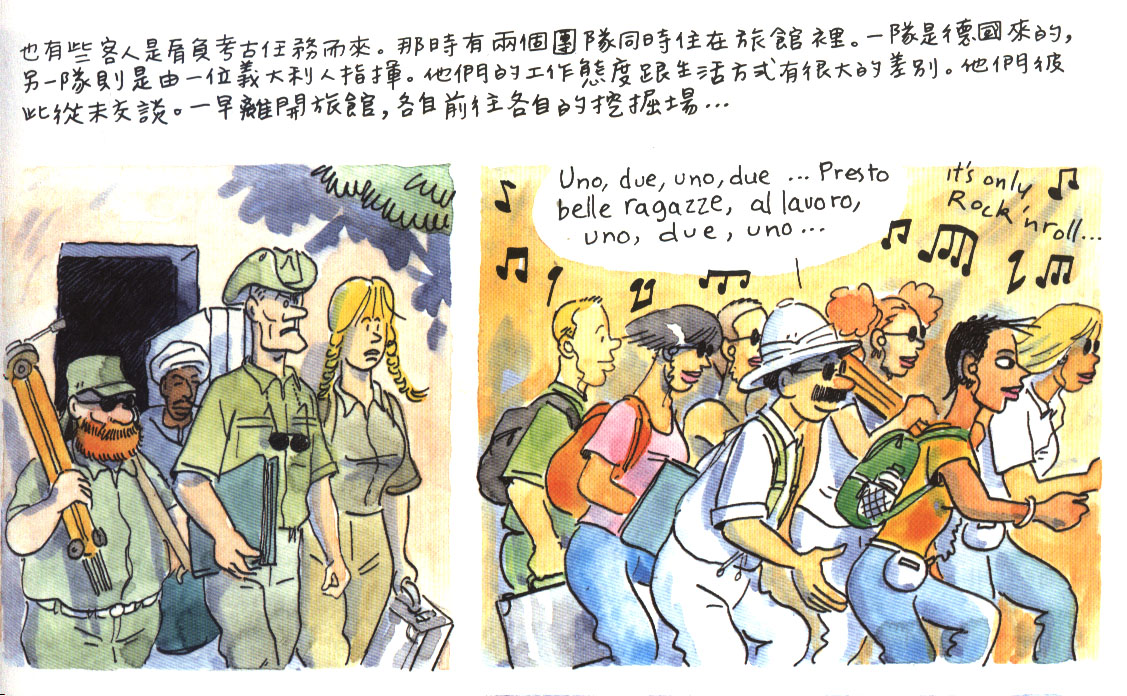

如果這個考古遺址換成世界文化遺產等級的遺址,如果問題再加上更複雜的觀光經濟,會是一個什麼樣子呢?法國漫畫家郭龍(Golo)及他的伴侶蒂布(Dibou)的繪本《逝者之城手記》談的正是這樣的故事。郭龍是旅居埃及近30年的繪本作家,在1995年時與到埃及旅遊的蒂布相遇並相戀,之後蒂布放棄了她在巴黎從事的行銷工作,與郭龍搬到上埃及的古納村(Gournah)定居,從事服裝、雕塑及珠寶的創作,也為當地的孩子舉辨手工藝教室。古納村正位在圖坦卡和拉美西斯等著名陵墓的國王谷,世代的村民都與古蹟共同生活,部份居民甚至是建造宮殿古墓或陵墓守衛的後代。但由於政府計畫將這裡開發成「法老王主題樂園」,於是將村裡的居民塑造成一群「盜墓賊」,而1997年11月19日發生的對58名外國觀光客的屠殺案更成了事件的導火線,讓政府有藉口對村子加以管制,在2005及2006年開始大舉拆除村中的建築,並驅離村民。《逝者之城手記》便是以繪本的方式記錄了郭龍與蒂布相識、相戀的過程,也見識了這個村子如何因考古遺址而生,也因考古遺址而殁的過程。

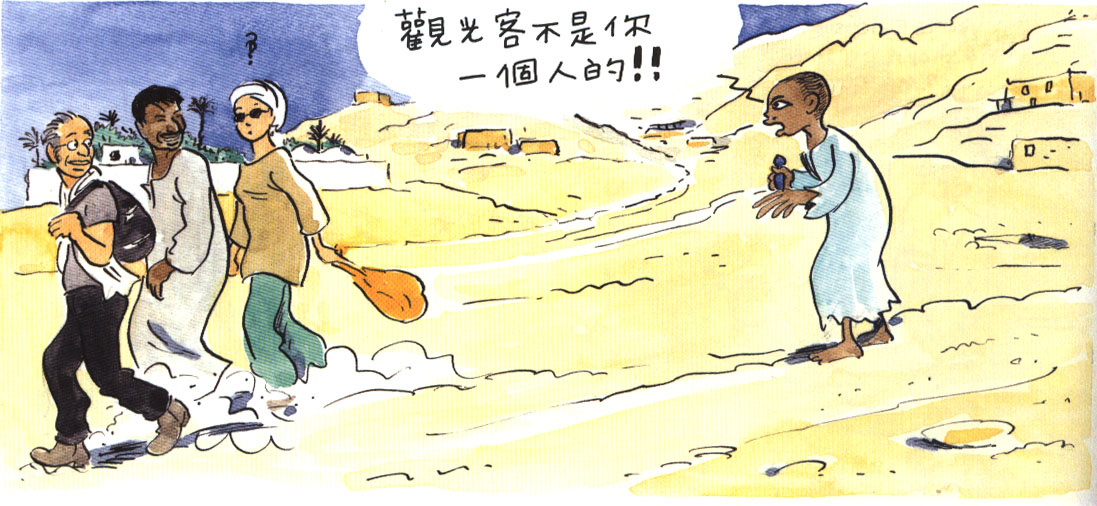

在這個繪本裡面我們看到村民如何與當地的環境和考古遺址共處,他們可能是農民、替考古學家工作的工人,或是販售土產及文物紀念品的小販。他們樂天及凡事蠻不在乎的個性使他們在面對環境劇烈變化時仍能找出他們的生存之道。即使承受了「盜墓賊」的污名,他們反而利用這個污名轉換成販賣物品時吹噓的基礎。但不論他們再怎麼樂天達變,仍然抵不住政府以保護遺址之名對他們的驅逐。「當第一個村民同意拿錢搬家,房子被拆的那一刻起,古納的毁滅就已註定!」雖然2011年的埃及革命讓「法老王主題樂園」暫緩了下來,但現在的古納村已經猶如風中殘燭,令人不勝唏噓。對於曾經在長江三峽的田野中經歷整個村子被拆的過程的我,更是格外有感觸。

那回過頭來想想,不管是像大竹圍這樣的地下文物資產或是像古納村這類世界文化遺址的例子能帶給我們什麼樣的省思呢?過去做為文化資產的研究及保護者,考古學家往往必須為了遺址的保存奮鬥,而保存遺址最直接的方法便是設定劃定遺址保護區,遷離或限制原先居住在遺址周邊的居民防止他們進一步破壞遺址。這是相當具有效率的作法,但現在我們或許要調整一些思維,重新去思考遺址存在的意義,以及我們是否能有更為妥適的做法處理文化資產及現代社會間的衝突。

我想最重要的概念之一就是不要把遺址當成一個已經靜止不動的「遺物」,它應該是一個承載了不同時期人類活動遺存的空間,而現代人類持續的活動也是其中之一。如果我們只將遺址劃定成保護區,那這個遺址本身便停止生長,甚至步入死亡。現代的考古學家在思考遺址保存時,都應將現在生活的人群也納入遺址保存的規畫設計當中,畢竟他們也是生活在其中的人群之一。而對於具有觀光價值的的考古遺址,考古學家也應協助當地文化資產及居民減低觀光後帶來的強力衝擊。

這樣的看法並不是要考古學家停止對遺址的保護,而是在保護的過程中必須兼顧當地自然及人文環境的平衡。我很慶幸在我開始學習考古學的開端便遇到像大竹圍這樣與現代社會發展有高度衝突爭議的遺址,它讓我在往後的考古學學習中不斷提醒自己是「生活在現代社會中的考古學家」,考古學的研究及所做的決定並不是只有針對過去,同樣地也影響著現代的人。這種想法可能要比過去劃定保護區的方式要麻煩許多,但應該是現代考古學家應負的社會責任,畢竟我們不希望在保護一個過去的考古遺址時又在同一個空間上創造出另一個「逝者之城」的「遺址」。

延伸閱讀:

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

芭樂貓 考古遺址與逝者之城 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/5691 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

看完芭樂貓(先生/女生)的文章,第一時間令我聯想到http://guavanthropology.tw/article/5457

這篇文章

其實自身所看到的經驗大多是:「往往遺址與『現代』生活間是被一條不存的界線分離的。」

個人覺得會如此分離是因為遺址多了份『時間』把,遺址往往能走的路線,最常聽到的總是文資法,定為古蹟、保護區.....等方式,但這類方式卻會忽略很多考古上的資料(往往文資法能保障的僅僅是遺構或遺物),卻鮮為人能夠往其他的方式去連結,如上述網址的遺址與餐廳的結合

看完芭樂貓(先生/女生)的文章,令我開始思考或許有更多元的方式,如:互動、交流等方式,使得「過去」與「現代」結合;但同時我也有個疑問是,當有更多元的方式讓遺址用不同的樣貌生活於「現在」時,會不會一不小心失去了他原有的意義,或被一般大眾誤解了其本身的價值呢?

Dear 鄭宇廷先生,

謝謝您參與討論。芭樂貓是公的喲 :)

在我的想法裡,遺址是一個被人所界定的一個空間,過去我們為了保護它,所以要想辦法讓它與現代切割,儘可能使它不受到干擾。這樣的做法不能說是錯誤,但我一方面覺得讓這個空間與現代社會隔離,它的意義就被靜止在那裡,有點可惜,另一方面,也會有是否符合土地正義的疑慮,因為後來居住於其上的人,只因為他們住在遺址上,就造成他們的權利受損,也是必須要考慮進去的。當然,就我的專業來說,保護遺址當然是優先的選項,但我們不能忘記保護遺址的過程中必須兼顧現代人的問題,畢竟古代和現代不是能夠一刀切離的。 :)

非常謝謝芭樂貓先生為學生我解惑^^

我想該怎麼樣做可以保護「過去」及同時與「現在」生活,這是考古學者(及全人民)該思考的

希望有一天我也能成為考古界中的一員一同努力 :) (這是我的夢想)

好喜歡這樣的想法,謝謝你的分享!

發表新回應