按摩椅上的人類學家

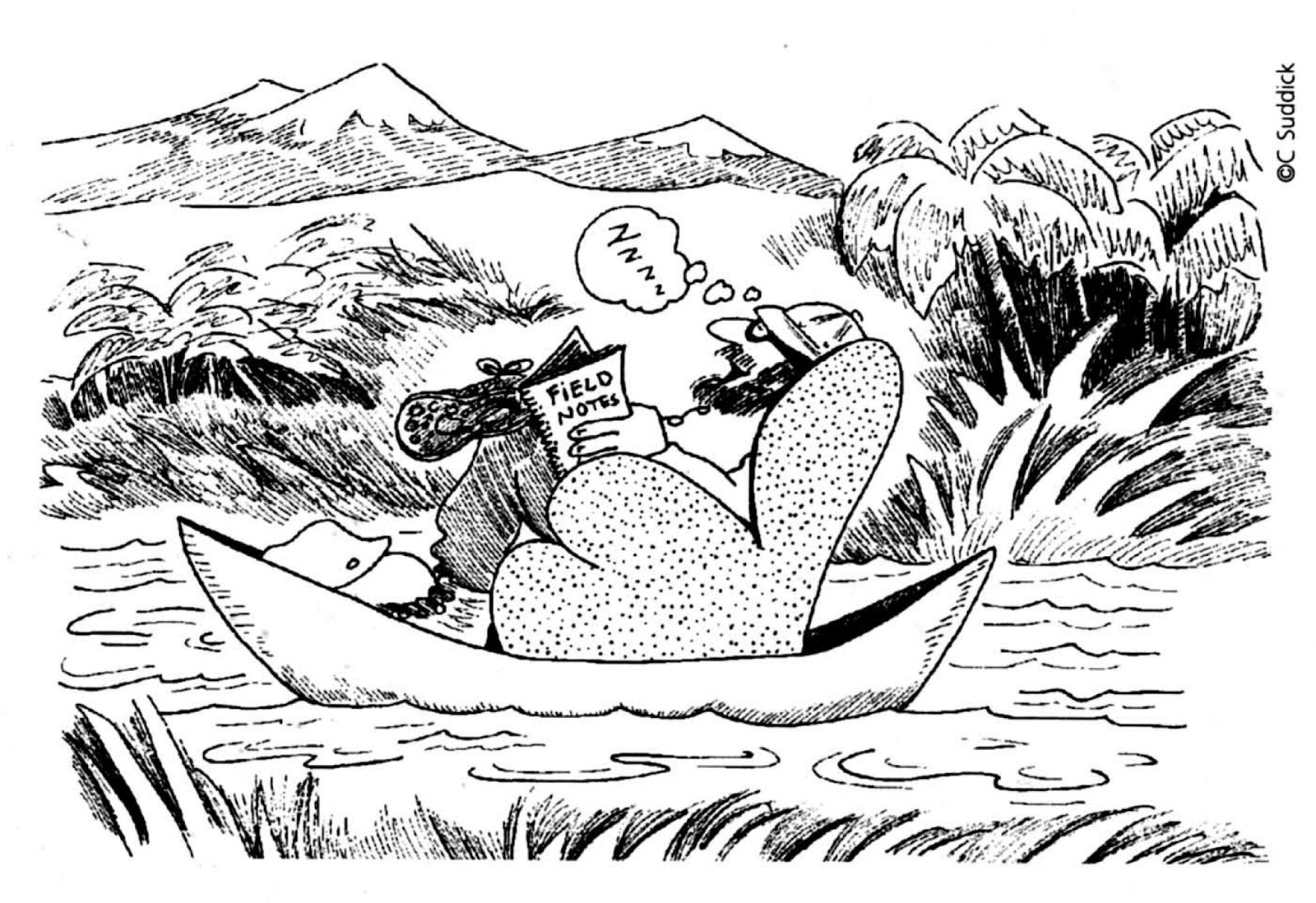

許多年前,我的同學告訴我,我看起來像是個「安樂椅上的人類學家」。

她倒不是在挖苦我;我自己也清楚,我這人確實很容易留給旁人一種循規蹈矩、保守拘謹的書呆子印象。個性率直如她,或許只是把我身上那股清末民初的陳舊氣息,下意識地和維多利亞時代的安逸學術生活聯結在一起──我看來挺適合那種成天在書堆裡發掘事實,在安樂椅上神遊田野,一板一眼、有條有理、外加沒血沒淚的生活方式。

不過,相似的現象背後卻不見得有著相同的結構。我承認自己有時候確實太過小心翼翼,不願橫生枝節,但理由倒不是因為自己患有某種秩序偏執狂或是脫軌恐懼症。我把自己的謹慎,歸咎於我對這世界的天真無知:無知導致魯莽,魯莽帶來危機,而謹慎則是在無數次的魯莽舉動與危機處理之後,不得不形成的一種自我保護機制。我討厭麻煩,但冒險本身從來就不是件麻煩事;真正麻煩的,總是每天換藥、洗澡時不能沾水之類的各種善後事宜。

在我進入田野之前,我也覺得人類學家就是什麼新鮮事都得要嘗試一下。而當我離開田野之後,這才意識到有那麼幾回,真的是我命大才得以僥倖不死。儘管我向來都秉持著「田野工作不是玩命」的理念,但問題出在換了個環境之後,我連何種行為等同於玩命都缺乏清楚的概念;或許就連我對於自己有多少能耐的評估都已經失準了。在暴衝過幾回,並且痛上好一陣子之後,我得到的教訓就是:還是謹慎點好。謹慎才能活著從經驗當中汲取教訓。

2007年7月7日,是我正式展開蘭嶼田野工作的第一天。就跟許多同行前輩的遭遇一樣,我的田野工作也有個出師不利的開始。只不過我所面對的,卻不是極度惡劣的生活條件、充滿敵意的當地居民之類的經典民族誌橋段,而是缺乏現代醫學常識所引發的蠢事──帶給我的衝擊著實不小,但與其說是種 ‘cultural shock’,我想’physical shock’的說法可能要更為貼切一些。

剛到蘭嶼的頭幾天,我和同行的學長一塊在東清村落腳,借了當地熟人的工作室權充男子宿舍使用。雖然是工作場所,不過住在裡頭可是一點都不委屈:裡頭有兩間寢室,衛浴設備,冰箱和電磁爐,甚至還有電腦與無線網路!儘管那兒無法供我久住,但至少給了我一些餘裕,讓我能夠在無立即壓力的情況下找住處、買機車,慢慢把那些食衣住行的相關問題給搞定。在我把行李放置好,屋裡屋外繞了一圈之後,時間也接近傍晚了;學長騎著車出門訪友去了,我想一時之間還不會回來。既然如此,那我就在社區四處晃晃,先讓當地居民熟悉我的存在好了?

話雖如此,社區的巷弄裡卻沒什麼人在走動,繞了半圈,只見到幾位當地婦女在大路旁擺著小攤子,販售罐裝飲料、幾種野菜、還有一包包用塑膠夾鏈袋封裝起來的新鮮貝類。我想,她們既然是在作生意,那麼即使對我這個人沒興趣,也應該對我的錢有興趣吧?換言之,那些婦女應該是眼前最有可能主動「接納」我的對象。懷著姑且一試的心情,我走上前去,把她們的貨物先看了個仔細。

但是我的盤算出了點差錯。我對於貨物所表現的興趣,並沒有讓我從她們身上獲得如同來自賣菜大嬸或專櫃小姐那樣的熱烈歡迎。她們並不怎麼理會我,依然有一搭沒一搭地彼此說著話,好像她們對於作生意其實沒有多大興趣。好吧,也許在這樣的時刻,全世界的女生都會希望男生能夠主動一點。我只好使出我那失敗率幾近於零、無往不利的搭訕神技:

「這是什麼貝?」

「那叫sisi。」賣貝殼的婦女終於和我四目相對了。

「那一種呢?」

「那叫vovowan。」她還願意繼續和我對話,代表她不討厭我。

「哪種比較好吃?」

「看你自己喜歡吃哪一種啊。」我們的交談內容越來越豐富了,這是個好現象。

「一包怎麼賣?」

「一包100塊。」我注意到她眼神有些閃爍,似乎慢慢卸下了心防。

「那給我一包vovowan好了,看起來肉比較厚。」我掏出100塊錢給賣貝殼的婦女;她對我嫣然一笑。

瞧,搭訕其實一點都不難對吧?接下來的二十分鐘,我就硬是賴在那邊,跟那幾位婦女閒話家常,把攤子上各種貝類和野菜的名稱、生長地點和採集方式通通都問了一遍。可惜的是,我們之間的愉快對話沒能持續太久,因為天色已晚,婦女們都要各自回家煮飯去了。不過賣貝殼的婦女在臨走之前,還笑著把一包沒賣出去的sisi送給了我,親切地向我說再見。在接過那包貝殼的一瞬間,還真有種暖流通過指尖、直達心房的溫馨感受:那可是她一個鐘頭的勞動時間呢!能夠來蘭嶼,能夠出田野,實在是太幸福了!

當天的晚餐是海鮮麵。學長提供了從台灣帶來的數包泡麵,我則把兩大袋的vovowan和sisi通通倒進鍋裡當配料,一顆也不留。只是很不幸地,本來還期盼著兩種海鮮的組合,可以創造出清爽與鮮美兼具,如同海洋二重奏一般的味覺饗宴。結果卻因為加熱時間太久,不管哪一種貝肉都老到嚼不動,海洋二重奏就這麼變成了橡皮二重奏,口感猶如在夏日午後的橡膠園裡迷路的苦澀滋味──也算是種南洋風情。最後,為了不辜負他人的努力與善意,我足足花了一個鐘頭才把那堆硬梆梆的勞動時間通通吞進了肚子裡。

學長吃飽飯之後就不想動了。趁這空檔,我向他借了摩托車到野銀村走走,拜訪多年不見的軍中舊識小胖。我的運氣不錯,剛好他和太太胖嫂都在家,夫妻倆正在招呼自家的民宿客人上天台聊天乘涼,也邀我一塊上去喝杯茶。由於一陣子沒見,我們聊了挺久,從過往的舊事、最近的發展,一直到我此行的來意。小胖告訴我,如果有什麼不懂的事情可以去問他爸媽,兩位老人家已經八十多歲了,什麼都知道。我連忙道謝,心想若能仰仗這段關係,接下來想要搬回野銀、深入社區,也就相對簡單得多了;今天一整天下來的工作成果還真是豐碩。

晚上風大,迎面而來的海風在我耳邊呼呼作響,我開始覺得眼睛有點睜不開來。是不是海風吹久了,眼睛受到鹽分過度刺激的緣故呢?繼續坐了一會兒,聽民宿客人們興高采烈地和小胖討論隔天的活動行程,只覺得視線越來越模糊,呼吸也開始有點不順暢,可能海風並不是那種吹久了就習慣的東西。看了看時間,已經是晚上九點半了,儘管當時氣氛正熱絡,身體卻警告我再不休息馬上就要出亂子了,我只好向在場的朋友們告辭回東清。小胖送我下樓,他看著我的神情有些不大對勁,但他沒多說什麼,只叫我車速放慢,一路小心。

回到住處,打算盥洗後直接休息,看看睡醒之後狀況會不會好一點。但是當我對著鏡子一瞧,立刻發現案情並不單純:我的兩隻眼睛腫得就跟青蛙一樣,難怪會視線模糊!難怪小胖會用狐疑的眼光盯著我瞧,他當時心裡應該在忖度著:這人的長相怎麼跟剛來時不太一樣?我匆匆洗了個澡,立刻往床上躺平,心裡還不斷犯嘀咕:這到底是怎麼回事,難道是海風中毒的症狀嗎?

本來還想試著讓自己睡著,但是在躺了五分鐘之後,我開始覺得維持清醒會比較保險──呼吸困難的症狀此時已經十分明顯,如果放任不管,也許再過不久就會因此窒息。我掙扎著爬起身來,一邊大力呼吸,一邊試著在情況完全失控之前為自己想點辦法。

我個人的危機處理方式通常是這樣子的:對我來說,最優先的工作一定是先把問題的性質給搞清楚。知道問題出在哪裡,才能有效運用正確的手段來解決問題。因此,我並沒有在第一時間驚動當時已經就寢的學長,因為深怕秉性溫柔善良的學長會比我更慌亂。在呼吸道症狀尚未快速惡化的前提之下,我選擇了先打開電腦,連上網路,開始用Google查詢關鍵字:「眼睛腫」、「呼吸困難」。沒幾秒鐘Google醫生就給了我一整串高度相似的答案:

「過敏」「過敏」「海鮮過敏」「過敏」「過敏」「海鮮過敏」「過敏」「過敏」……

海鮮過敏?我這輩子沒發生過這樣的毛病!但根據情報指出,甲殼類確實是十分常見的過敏原,特別是先前從來沒有食用過的品種。可是我先前吃鮑魚、生蠔、帝王蟹的時候,可是一點事都沒有啊!還是因為我養尊處優,只對便宜的海鮮過敏?好吧,不管怎樣,罪魁禍首算是找到了:不是vovowan就是sisi,或者兩者皆是。接下來,Google醫生還給了我一些進一步的醫療建議:

「儘量避免食用容易造成過敏的食物。」現在告訴我已經來不及了啦!

「可以到醫院進行過敏原測試。」下次,下次我一定去!

「服用抗組織胺可以有效緩和過敏症狀。」咦?

我立刻想起來我曾經在哪裡看到過這個藥名。我衝進寢室,從行李箱中翻出了幾包藥,果然沒錯!其中一包剛好就是抗組織胺!我二話不說,抓了兩顆藥便往嘴裡送,然後靜觀其變。果不其然,過了十來分鐘之後,我的呼吸逐漸恢復了正常時候的平順,而眼睛也慢慢開始消腫了。過敏症狀總算得到緩解之後,我還繼續呆坐了半小時,確定沒有其他後續症狀之後,才身心俱疲地往床上一躺,結束了高潮迭起的田野工作第一天。

那幾包藥的來歷說來也是個巧合。在來到蘭嶼之前,我的喉嚨不知為何癢了一兩個星期,是要不了命卻也讓人開心不到哪裡去的小毛病。我去看了醫生,醫生也說不出個原因,所以就開了那幾包藥讓我吃吃看。因為感覺不怎麼有效,我也就沒把藥給吃完,剩下的藥隨手往行李箱一扔,然後就帶來了蘭嶼。儘管沒有那幾包藥,我應該也不至於會死在貝殼的手裡,只是我可能就得用更迂迴的方式來解決眼前的難題:把呼呼大睡的學長給吵醒,安撫他的情緒,請他載我到紅頭村的衛生所掛急診,回答完醫生的問題,然後才能把抗組織胺給吃下去。所以說,許多事情都是因緣際會,是福是禍,很難說個準的。

一個禮拜之後,我搬到了野銀村,住進了老好人阿友的家裡。雖然我的房間只有大床一張、風扇一台和晾衣架一座,但環境堪稱舒適。美中不足的地方是,因為阿友家中養了兩隻老狗,所以房間裡偶有跳蚤出沒。我被咬了幾回、癢了好幾天之後,便去農會買了跳蚤藥,把房間給徹底消毒一遍。理論上,只要每周固定噴藥一次,幾周之後房間裡就不會有未孵化的蟲卵。大體上,蚤患還是個可以被有效控制的小問題。

只是又過了幾天,我開始覺得事情有點不太對勁。雖然那幾天確實不再有跳蚤出沒,但我左手臂上某個舊的跳蚤咬痕卻開始發炎了,傷口從原先的黑點般大小逐漸向外擴大,變成約有一元硬幣大小的紅腫潰瘍。不過就是跳蚤咬,怎麼會變得那麼嚴重呢?我心裡納悶著。

更詭異的是,這個傷口遲遲不癒合,無論是塗碘酒或雙氧水都不見效。就為了這個傷口,我被迫取消了每日午後的潛水實習,整整半個月都只能在岸上看著湛藍的海水乾瞪眼。最後,我意識到實在不能再拖,只好為了這麼點小傷到衛生所報到。醫生看了看傷口,沒跟我多解釋,直接開了條抗生素軟膏讓我自己回家抹,然後提醒我:傷口癒合之前千萬不要碰海水。

我這才意識到,原來是自己低估了那些看不見的敵人。海水裡頭有著數不清的病原體,其中不乏像是海洋弧菌、創傷弧菌之類毒性猛烈的菌種。一旦感染又未能及時治療,很有可能會引發蜂窩性組織炎、敗血症等致命疾病。在蘭嶼,蜂窩性組織炎十分常見,我想這和當地人受傷機會不少,卻又不太注重傷口清潔,特別是避免碰水有關。當傷口外表看起來結了痂,內部卻依然紅腫熱痛,這時候往往就得轉診到台東的大醫院去接受清創手術和抗生素治療,還得住上幾天醫院。

我不是不清楚海水的危險性,但我實在沒想到就連那麼小的一個跳蚤咬痕,都會在泡過海水之後演變成發炎潰爛,更沒想到碘酒和雙氧水充其量只能為傷口的表面滅菌,卻無法替傷口的深層消毒。在開始塗抹醫生給的那條抗生素軟膏之後,傷口的情況立刻大有改善,在一兩天之後便停止發炎,開始癒合了。只是,由於先前的發炎持續了太久,最後還是在左手臂上留下了一個銅板大的疤痕。現在疤痕已經淡得多了,不過不需要它來提醒,我早已養成了準備一條抗生素軟膏伴我四處遠行的習慣。

在等待傷口癒合的這段日子裡,我認識了阿雄,我們很快便成了好友。因為我暫時還不能下水,所以每天花了不少時間陪阿雄一塊工作,四處尋找各種貨物、建材和裝飾品來裝滿他在開元港的新店面。在我傷口好了之後,碼頭儼然已經成了我的全職工作場所,每天看阿雄在忙些什麼,我就跟著他做些什麼。當阿雄打算給自己放個假的時候,我也會把握機會,在開元港邊游泳、潛水、抓海膽,或是找些同樣瘋狂的朋友一塊玩起「跳港」的遊戲。

「跳港」的玩法很簡單,只要從開元舊港的平台上往海裡跳就行了。比較困難的部分,大概只有克服對於那兩三層樓高度所產生的心理障礙而已。喔,還有需要妥善保護身上容易晃動的柔軟部位(依性別而異),避免在墜落過程結束時受到重創。護具?並沒有安全繩那種東西喔。實際上就連蛙鏡之類的裝備都是不應該戴的,因為落海時一定會從你頭上鬆脫,徒增困擾。簡單來說,只要能夠遵守一些基本規則,「跳港」的確十分刺激,但並不是什麼過度危險的遊戲。不過由於幾年前曾有觀光客在開元港溺斃,現在除了由當地的浮潛業者帶隊之外,海巡隊員一般都不會讓觀光客任意接近那塊區域。浮潛業者自己也怕麻煩,因此只會讓客人從旁邊半層樓都不到的高度往港裡跳,大家過過癮也就算了。

寫到這裡,我本來還想感嘆,自己有幸趕上了那個自由年代的末班車。但回過頭來一想:正是因為當年的自由,才導致當我沒辦法保護自己的時候,就得要自行承擔所有的惡果。

九月初的某一天,阿雄的一群客人到碼頭來玩,他們想要跳港。阿雄看這群大學生沒什麼經驗,怕他們危險,就借給他們救生衣,而且還親自跳到海裡頭等著接應。他讓我也來幫忙,我沒多想就答應了,反正港口裡頭的這片小小海域我還算熟悉。先前我除了時常跳港之外,也不時試著潛到港的最底部,大概就是距離海平面兩三層樓高的深度;一口氣潛到港底,停留個幾秒鐘,然後浮上海面換氣,這點能耐我還有。何況當天風平浪靜,如果只是護著落海的大學生們安全上岸,應該也不成什麼問題。

一般說來,和大海沒什麼交情,純粹只想要圖個新鮮的觀光客,在走上台階之前都是勇氣十足,以為自己待會一定可以像奧運跳水選手一樣優雅自信地往下跳。等到親自站上了平台之後,開始推三阻四的人也不少,更常見的則是暖身、助跑、各式準備動作一堆,卻總是會在平台邊緣及時緊急煞車──也從沒見過因為煞車不及而掉下海裡去的,估計是早有預謀。那群大學生應該就屬於在岸上窮蘑菇的那一類型。因為他們也沒幾個人,慢一點三分鐘也就全部跳完了,可是他們大概是每五分鐘才跳下一個人,隔五分鐘再來一個人,到底是有完沒完?我泡在海水裡,只覺得身體越來越冷,脾氣越來越壞。

好不容易,第三個人終於跳下來了,我游過去接應她上岸。但這個女生作了件禁忌之事:她怕眼睛碰到海水,所以堅持戴著蛙鏡跳下海。結果毫無意外地,蛙鏡被她墜落的力道給沖掉了,沉到了海底。她一直嚷著:「我的蛙鏡掉了,快幫我找一下!」要幫這個忙嗎?先看看能不能確定具體的位置再說吧。於是,我把頭埋進了水裡,趁著光線還充足,先搜尋一下海底有沒有長得像蛙鏡一樣的物體。

結果她運氣很好,因為我還真的發現了那副蛙鏡的所在位置;而我運氣不好,因為這麼一來,我不幫她撿回來好像有點說不過去。好吧,撿就撿,反正又不是沒潛過,也不過就是一口氣的事情。於是,我先在海面上調整了一下心跳和呼吸,然後深深地吸進一口氣,頭一栽,腳一蹬,便直直地潛入了海底。

在海水中,人的身體會自然地上浮,這就意味著想要潛得越深,就必須耗費更大的力量來抵銷浮力。如果有穿蛙鞋的話,雙腳蹬起水來的力道會更大,前進的速度會更快,整個人也就會更省力。不過我當時並沒有穿蛙鞋,所以往深處潛,所憑的就只是自己的一股蠻力。經過了十幾秒鐘之後,我接近了目標物,精準地抓起蛙鏡纏在手腕,然後掉頭準備浮上。但在這時候我突然有個不祥的預感:此時的心跳速度明顯要比平常快了不少,氧氣消耗得太快,我待會很有可能撐不到浮出水面的那一刻。

自己的狀況自己最清楚。在耗氧穩定的情況下,大致上可以知道自己還能夠在海裡活動多少時間。平時的我即使潛到了海底,心跳也不會因此而過激,而當時的狀況顯然不太好。事後回想,很有可能是身體已經在海裡泡了好一陣子,無形之中消耗了不少體力。結論是,不快不行!念頭剛一閃過,全身上下立刻進入戰爭狀態,我開始使盡全力手划腳蹬,儘可能地遠離幽暗的海底,朝著頭頂上波光閃動的水面前進,能多靠近一公分就是一公分。在大海之中,即使只是一公分厚的海水,也有可能是生死之間的距離。

我害怕嗎?當時根本沒有害怕的閒工夫。我唯一的念頭就是用盡全力往上游。過了不知有多漫長的幾秒鐘,在我前方的光芒越來越明亮,離水面大概還剩下一層樓高的距離,但此時體內的氧氣似乎已經瀕臨極限了。我除了強迫四肢繼續活動之外,還必須以意志力抑制住呼吸的本能;這時候會被吸進肺裡的可是海水,而嗆水則是溺水的前奏曲。在喝進了第一口海水之後,腦中的一切理性運算都會糾結萎縮成一團,剩下來的就只有驚慌、恐懼等救不了命的本能反應。我先前也曾經被海水嗆到過,深知它對冷靜思考的殺傷力,因此無論如何都不能讓自己喝進第一口海水,無論如何都一定要撐住,拜託,就差一點點了……

突然有個想法在腦中迸現:能不能在身邊找到某個施力點,靠著反作用力把身體加速往上推?當時我所在的位置很貼近岸邊的岩壁。在幾乎不作多餘考慮的情況下,我伸出右手往身旁的岩壁上一抓,也不管抓到了什麼硬物,就使勁往下用力一撐,霎時間只感受到來自小指頭的一陣椎心劇痛──直覺告訴我:這下慘了。

但,這招奏效了。也不曉得是我的施力加快了身體的上浮,還是劇痛讓我壓根忘記了缺氧,總之我只記得,我在最後一刻衝出了水面,再次接觸到挾帶著鹽分和水珠的新鮮空氣,開始大口呼吸。

我還活著,可是我知道事情還沒完,因為我受傷了。

我靠著殘存腎上腺素的刺激拼命游上岸,一把抓起晾在一旁的衣物,包裹起不忍卒睹的右手,衝到阿雄身旁沙聲對他說:「我受傷了,快送我到衛生所!」阿雄還沒意會過來是怎麼一回事,而我只是不斷重複著相同的請求:「拜託,快點,快一點!」

十來分鐘後,我躺上了衛生所的手術檯,醫生開始幫我處理右手小指上的傷口。從受傷到縫合,我都不敢細看傷口的情況,但是肉長在我自己身上,我大概知道那是怎麼一回事:在岩壁上,有銳利的物體把我的小指頭剖開了一半,據說傷口深可見骨,但幸好沒把肉給完全切斷,否則在大海裡連找都找不回來。麻煩的地方在於傷口面積太大,而且還泡過海水,因此在縫合之後,醫生還給我打了一針抗生素避免感染,又先開了三天份的口服藥讓我按時服用,回診時再來檢查傷口的癒合情況。

接下來的幾天,除了吃飯睡覺之外,我腦中翻來覆去就只有一個想法:好痛、真的好痛、怎麼會那麼痛?而回診了一兩次之後,衛生所的醫生看傷口癒合得不太理想,懷疑有感染的可能,於是開了轉診單叫我到大醫院去作進一步的檢查。幸好,台東馬偕醫院的醫生檢查過傷口之後,判斷情況也沒想像中那麼糟,還不需要清創住院之類的,我這才鬆了一口氣,乖乖地回家養傷。當然,又是好一陣子不能下海了。而傷癒之後,蘭嶼的冬天也來臨了;大海,明年再見。

整個傷口前後大概花了將近兩個月的時間才復原。而復原之後的小指頭,也不再是從前完好如初的那個樣子了:它的形狀變得有點彎曲,伸不太直,一度撕裂的那塊肉雖然回到了原位,但觸摸起來的感覺卻是硬而麻木,彷彿在提醒我它曾經死過一回。現在,能夠讓我回想起它原來面目的,大概就只剩下左手的小指頭而已了吧。

事後回想,我浪費在整個治療過程當中的時間、金錢、心力和機會,加總起來絕對是筆巨大的損失,但我得到了什麼?找回蛙鏡的那個女生,直到最後連謝謝都沒對我說一聲,彷彿一切都是我自作自受。想想,也沒錯,我的確是自討苦吃,為了毫無價值之事而蒙受慘重損失。幸運的是,我沒溺死,所以才見到了自身能力的極限。而心中那座價值判斷的天秤,也比從前更加靈敏了些。至少現在,我在衝動行事之前,都會下意識地摸摸右手的小指頭,而它會提醒我:再多想想,考慮一下值不值得。

當然我沒有忘記,問題的真正關鍵是無知。除非我畫地自限,否則無知的領域顯然是無邊無際。於是乎,即便我受過了不少教訓,我還是不斷地犯著各式各樣的錯誤。我頂多只能避免重複,試著讓血淋淋的教訓也能多一份新鮮感。

在2008年四月,某個晴朗的早晨,當我正在小木屋裡整理筆記的時候,手機無預期地響了起來。我看了一下,是香香打來的電話。我們在去年九月認識,當時她的身分是阿雄家的女僕,每天負責洗床單和整理民宿。雖然阿雄頗有把香香就地扶正成雜貨店老闆娘的意願,但是香香本人並不欣賞不洗腳就上床睡覺的男人,因此直到香香回台北之前都未能成事,讓旁人喟嘆不已。話說,這回她突然打電話來,是打算回蘭嶼自投羅網,和阿雄再續前緣嗎?

「喂~我現在人在蘭嶼機場,你有沒有空來載我回野銀啊~」

「囧。」

所以香香不是打算回蘭嶼,是已經回蘭嶼了,事先也完全沒有通知一聲,都一把年紀了還作出這種幼稚的舉動,真是……嗯,童心未泯。我叨唸歸叨唸,但由於我們交情匪淺,我還是認份地騎著我的小白摩托車翻山越嶺,到蘭嶼機場迎接她的歸來。難得有朋自遠方來,我單純為此而高興;當時完全沒有想到朝著我迎面而來、笑容滿面的香香,居然是為了從事恐怖活動才回到蘭嶼的。

我催起油門,香香跨上後座,兩人一塊迎著蘭嶼春日的和風,沿海岸線南行,踏上她期盼已久的歸鄉之路。沿途之中,我倆的笑語聲未曾稍歇。

「香香,你才回台北幾個月皮膚就變得好白喔!」

「這才是我最自然的面貌啊~」

然後,經過了紅頭村。

「你整個人看起來氣色很好,感覺也變美了呢!」

「唉唷,人家先前只是不防曬又不打扮而已啦~」

接著,我們左轉上了橫貫公路;我開始察覺到一些異狀。

「還有啊……你是不是變重了?」

「有……有嗎???」

我倆同時沉默。然而小白摩托車的引擎正在發出刺耳的哀鳴,翻譯起來應該就是「有有有有有…...」的意思。我平常一個人騎山路的時候,絲毫沒有發現小白有引擎不夠力的問題,但現在問題則十分明顯:我已經催足了油門,小白的爬坡速度卻只和人類徒步登山差不多,就差沒有倒退嚕。

「沒……沒關係啦,再堅持一下,等到翻過山頭,開始下坡以後就會輕鬆多了。」

我這話是在安慰小白,也是說給香香聽的。香香沒有說話,可是我想她此刻的內心一定很糾結,滿腦子應該都是「我變胖了嗎我真的變胖了嗎出門前不是才量過嗎明明就跟上個月差不多啊可是你看摩托車那麼痛苦是我的責任嗎是我錯了嗎我要開始減肥了嗎要嗎要嗎不減不行嗎」之類的灰暗想法。自然界的重力與人類心靈的沉重情緒之間果然存在著一種神秘的連繫。

「喔喔!前面就是氣象站了,準備要下坡囉!」

我總算是鬆了一口氣。幸好小白堅持下來了,沒在這前不著村後不著店的地方縮缸,否則就得推車回紅頭、進廠大翻修去了。該怎麼善後都還是個問題。

下坡開始了。我放開了油門,任憑雙輪照著自然規律向前滾動,趁機讓小白的引擎稍作休息一番。我熟練地操作著龍頭,在蜿蜒的山路上如行雲流水般游走著。林間清風徐來,讓人暑氣全消,好不快活。

嗯,感覺不錯,不過好像車速太快了點。稍微減個速吧?

減速,減速……

慘了,減不下來!!!

我平常一個人騎山路的時候,絲毫沒有發現小白有剎車不夠力的問題,但現在問題則十分明顯:我已經把兩邊的剎車都給死命地壓到了底,可是小白仍然像隻脫韁野馬一樣毫無節制地向前狂奔,絲毫看不出它在五分鐘之前還是一副要死不活的樣子。怎麼會這樣?究竟發生了什麼事?

我的雙眼緊盯著眼前的路況,大腦持續計算著車速、前方彎道的弧度、以及過彎所需要的緩衝距離,雙手始終緊握著剎車絲毫不敢放鬆,深怕一不留神讓車速暴衝,我就會因為計算失誤而連人帶車衝下懸崖──下面可不是什麼青青草原寧靜湖水在等著我。在此同時,我還得要找出剎車失靈的原因為何:為什麼它們去紅頭時還一切正常,回野銀時卻同時故障?

突然間,我感覺到身後有雙手抓緊了我的肩膀。是香香,我都忘了後頭還載著一個人了。她沒有說話,但從她手指的力度,我知道她也發現了情況不是很妙。幸好她沒有作出任何會干擾我思考的舉動,否則我一定會當機立斷用屁股把她給拱下車去。

這麼一說……我好像發現問題的癥結點了。

根據牛頓第二運動定律,F=ma。因此,要讓質量為m,加速度為a的物體停止運動,就必須對它施加抗力F。我的體重為75公斤,設香香的體重為X公斤,香香的行李為10公斤,那麼今天小白的載重量絕對超過150公斤,是平常的兩倍!由於我從野銀到紅頭的時候剎車功能正常,這代表剎車所能作的功還足以讓我和小白停止運動。只是香香的體重與加速度的乘積實在是太驚人的數字了,這股巨大無朋的力量必須另外設法加以抵銷才行。

怎麼辦才好呢?現在叫她減肥顯然已經來不及了,只好朝著抑制加速度或是增加抗力的方向來想辦法。就在這一瞬間,我們以幾乎讓人心跳暫停的驚人高速通過了一個彎道,眼前出現了一小段向上的緩坡──此時不幹,尚待何時?

把握住加速度暫時消失,車速稍緩的片刻,我整個人都豁出去了,義無反顧地伸出右腳,踩向地面,把自己當成輔助剎車。我很清楚,自己並不是什麼天生的賽車好手,剛才的那個彎道很有可能已經是我手眼協調能力的極限了。如果不在此時設法減速,那麼當下一個下坡開始之後,我可能將永遠失去這麼作的機會。

不過,真該死,我穿的是夾腳拖,想要多使點勁來增加摩擦力都有困難。儘管無法造成決定性的影響,卻也不算是徒勞無功的嘗試。在上坡路段將要結束之前,車速已經不再像剛才那麼嚇人了,雖然還是很快,但至少回到了我還能夠應付的範圍之內。緊接著,下坡又要開始了;原先是用後腳跟來幫忙減速,這下因為角度的變化,得要換成前腳尖來擔任這苦差事了。雖然前腳尖明顯施不了什麼力,但還是不能輕言放棄,能做多少,就做多少。

幸運的是這下坡還不算太陡。我一邊用腳施力,一邊開始嘗試著用蛇行的方式來拉長行進路線,也就是縮短單位時間內下降的距離。這麼作的前提則是車速已經放慢到某一程度,否則結果要不就是撞上山壁,要不就是衝向谷底。在多重策略的運用之下,我感覺到車速逐漸開始受到控制。我的目標則是在看見野銀之前把車給完全停住,因為之後的路段最陡,地勢最開闊,如果不幸衝下山谷,肯定會連人帶車掉進不知哪位村民的家裡。

最後,我在某處山溝旁邊總算把車給完全煞住,成功地阻止了自殺肉彈客對於野銀村的恐怖攻擊事件,雖然任務過程本身就很恐怖。

我熄了火,下了車,這時才覺得全身發軟,連自己都不曉得剛才究竟是怎麼辦到的。在平常,我明明就是騎摩托車時速不超過三十公里的超級慢郎中,從來沒想過自己會有在山林小徑飆車玩命的這一天。香香也是臉色發白,看來她很清楚剛才所發生的一切絕不是一時興起的冒險遊戲,而是貨真價實的九死一生。

「你的腳……流血了耶。」

聽香香一說,我這才注意到自己的右腳大姆趾上一陣刺痛,原來是因為剛才與地面的激烈摩擦而掀開了一層皮,夾腳拖上鮮血淋漓。不過,這點小傷和一車兩命的最壞結果比較起來,根本就是奇蹟。

「我等一下就去看醫生,現在先送你回野銀好了。只要一開始就控制車速的話,應該就不會像剛剛那麼危險了。」

「你要我陪你一起去嗎?」

「……你是一定要跟我同歸於盡才行嗎?」這位姑娘根本不曉得自己就是個活生生的人類生物兵器。

半小時後,我又回到了紅頭村的衛生所,先掛號,和護士小姐寒暄,然後跟醫生哭訴這次又傷到了什麼奇怪的部位。半年下來,我已經成了衛生所的常客了,和其中一些醫生護士都成了朋友。看診完畢,敷了藥,拿了點紗布棉花就準備回去養傷,這時負責掛號的護士小姐叫住了我。

「先生,請問你還會在蘭嶼待很久嗎?」

「應該還有好幾個月吧……怎麼了?」

「嗯,因為你的病歷很厚一疊,我想說如果你還要待一陣子,我可以幫你把病歷作成一整本,以後會比較好翻好找喔!」

「還……還是不要好了,我現在就想回家了……」

海很美麗,山很美麗,蘭嶼也很美麗。但是,海很危險,山很危險,蘭嶼也很危險。也許你會懷疑我的說法,而把我曾經身陷的各種危機當成是我個人的笨拙或楣運所導致的結果。這世界真的有那麼危險嗎?

我個人卻始終認為如此。世界有其險惡的面貌,只是人們的生活往往被來自於彼此的保護所緊裹,所以才誤以為繭裡的安穩才是世界的真實。儘管如此,世界也並非只有那殘酷的一面。對我來說,是我對這世界的認識決定了世界的形象。如果我所掌握的知識籌碼,足以讓我在與世界交鋒之後得以全身而退,那麼冒險就會成為我人生之中饒富興味的華麗點綴。

幾年前,當我還在燃燒生命寫論文的那最後幾個月裡,某天實在是狀況欠佳,便在自己的臉書上留了這麼一段話:

「我現在全身腰痠背痛;我想當按摩椅上的人類學家!」

在經過工作、求學、田野、人生等各式各樣的折騰,身上累積了大大小小、形形色色的毛病之後,我確實很想躺在按摩椅上好好放鬆一下。我想,給自己一些方便,省下一些麻煩,在舒服的環境裡待上一陣子,應該不算什麼過份的要求吧?幹嘛一直叫我去登山溯溪、騎車環島、出國旅行、高空彈跳?

結果臉書上某位同學回了我一句:

「我覺得你比較適合當八爪椅上的人類學家。」

呃,也好啦,起碼不是什麼「輪椅上的人類學家」。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

Runningnoseky 按摩椅上的人類學家 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/5747 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

當我正享受著想念已久的空氣與微風,以及回家的喜悅時,突然發現煞車失靈,車子快速在蜿蜒的山路行進,我所能做的只有緊緊緊緊緊緊捉住你,不敢亂動一絲一毫,深怕些微的動作都會影響你操控龍頭,不過最驚恐的是站在小白停止的護欄旁往下看,腦中浮現我們越過護欄在空中翻滾、墜落、躺在山谷中,卻沒有人知道要來尋我們,明白我們剛才與死神是多麼接近,明白我差點魂斷我最愛的蘭嶼時。

另外,很重要的一點,我那時候明明就瘦了!

蘭嶼很危險,深有同感!

發表新回應