阿嬤.....在歷史上現身

「歷史總是會給機會的」,這句話不僅是針對大結構的歷史事件。還包括,阿嬤。歷史給了阿嬤一個現身的機會,透過一位總統候選人的「謊言」?但阿嬤的象徵卻不是「虛構的」,是「真實」的隱藏版,也是我即將要闡述的。

那天有人脫口而出「淡水阿嬤」,阿嬤就現身了,從每個人記憶的深處。頓時全台瘋阿嬤,聲聲喚阿嬤。

蕭煌奇首先現聲:「阿嬤,你這嘛置叨位……..定定攏會想到伊。阿嬤,阮在叫你,你甘有聽到」蕭煌奇的帶點哀傷的呼喚。

我們有多少人在平常的言說中,會提到阿嬤呢?阿嬤曾經疼過或養過那麼多小孩,包容過那麼多孫子。但是就算日常談話,我們都很少機會提到她。卻在這個選舉的辯論會?這一定是聖誕老公公搞的鬼。

這位視障音樂家蕭煌奇一出聲,阿嬤就從很多人記憶的深處跳出來。首先是在新竹參選立委的候選人邱顯智。他說,有次被魚刺哽到,阿嬤堅持喝符水就會好,果然奏效。最神的是,每次沒有按照阿嬤的吩咐洗、帶、喝符水,就沒有考上律師。畢業前當兵在即,最後一次應試只好就範,結果考上了。阿嬤說,「你看你也沒有多厲害,是神明讓你做律師的…」。

這個神奇的符和阿嬤的故事被我寄給交大的理工大叔們「參考」。結果阿嬤和阿母紛紛從這些平常E=mc平方的理工大叔們的記憶中跳出來,阿嬤神力果然超越光速!

一個管衛星的航太專家說:「媽媽過去就是扮演阿嬤的角色,好幾次都有奇蹟」…….你看,所以衛星沒有掉下來!

另一位火箭大叔說,沒有人喝得比他多。言下之意是….發射火箭前夕阿嬤或阿母的符也有發功?!

再來是本校火力最強、力戰紫光(其實是有點白目)的資安專家發話了:「常常喝會效力遞減,真的危急的時候才喝比較有效....」。歐,阿嬤發功,不怕紫光!丟呀唔丟……(要回:「武歐….」)

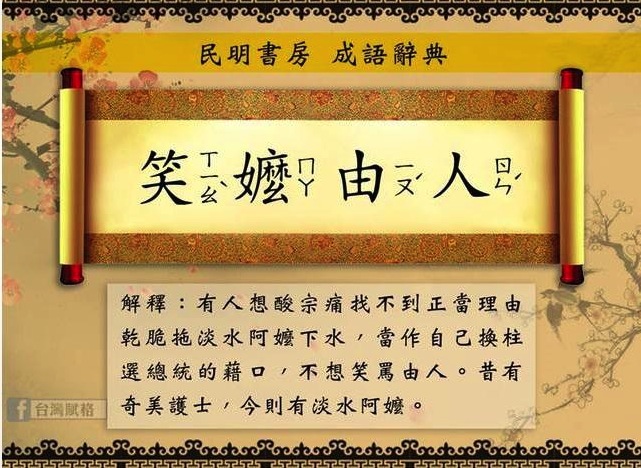

選舉,多麼政治、多麼權力,阿嬤卻能挺身而出,來去自如。這是什麼「原力」?和阿嬤同台演出的,還有不少喧鬧、歡樂與戲謔,這些喧鬧聲不少以「台語」(就是福佬語)的音轉字來表達:「麥吼郎誤會」「阿嬤底佳」「好酸林進國會」…..。聲音的vs. 文字的,這些都是近年網路的最愛。到了選舉期間,戲謔政治的最佳展演,是不同於文字的「母語」,這些母語卻以「音聲」借「字」來挑釁文字。

聲音本是嘴唇、舌頭和體腔的共顫。但是記憶中和阿嬤或阿姆講話,我們得近身傾聽那個舌根和體腔的共振,介於「她」的身體和「我們」的身體之間的來回震盪。由於面對面佐以其他的身體或臉部表情,近身對談時,我們無需太過於費力在唇形的精準,聲音也不需急促地往外推。而是在吞和吐之間,在體腔內的音波的迴盪。

然而這樣的「母語」一上了電視或電台,為了「廣」為傳播的效應,其間舌根和體腔的震動,瞬間、悄悄地讓位給了嘴唇的運動,為了要推得更「廣」的播放。聽電台上教授客家話的節目最能體會這個差別。有時候舌根音的部分幾乎消失殆盡到我都不確定那是我從小說的客家話,而成為較急促、直接往外推的口腔前端發聲。這恰恰就是把母語轉換成書寫文字的效果,想想,底佳、好酸林、麥吼郎。他們並非傳達「原」音,而是讓你「聯想」到那個音,一個semi的概念。

為何要將這些「口語」化作「不完全的音聲字」呢?深埋的,讓它現身,卻又琵琶半遮面…..我們到底在和誰躲貓貓,想要傳達給誰?不想要給誰聽?

這讓我想起19世紀歐洲的「方言」文字化的過程和民族主義,這個想像共同體,從「說」到「讀」的躍升。Anderson以橫跨歐洲的歷史知識告訴我們,國界如何被生產的過程。「….他們原本一直在謙遜地使用,而如今卻被印刷術提昇了地位的語言之中發現新的榮耀之後….」。

我們在歷史上無緣以某一個「我們的」方言的「文字化」來生產民族國家,但是卻以另一種「不完全現身」的象徵「阿嬤底佳」來構築另一層心照不宣的國家界線。這樣的「半現身」有歷史的制約,卻也無意間避免了這些「象徵」被權力耗用殆盡。這是我從Anderson論述岔開的想像:我禁不住懷疑,當年19世紀歐洲的方言以音聲被轉成「文字」時,是不是就像我們現在的阿嬤、好酸林、底佳。雖然要傳達的是聲音,然而躍升的「聲音」,卻是消蝕掉一部分聲音的音聲字。這不只是民族國家的生產,還指出民族國家的張力所在!這些來自於「生活」的「音」,躍升上舞台後,一部分的「聲」卻被消蝕掉。這個登台演出,不為了面對面的互動,而是傳播給無數的匿名者。它不是「原音」,只是提供你聯想到「生活的原音」。

這是Appadurai說的:「建立在矛盾性上面的原初情感」。然而矛盾並非負面修辭,矛盾才是文化生產的起點。百年前的「口說」被「官方語」之後,應該也逐漸轉變了他的發音部位,朝向對外「廣播」的方向前進。然而民間從此「喪失」她的方言嗎?日常言談絕對不會因此和「官方語」合而為一,民間自會用力再構築有別於官方字的另一層界線(雖然這個把口語官方化是他們榮光的來源)。不管這個另一層界線的生產,是透過官方語的「再地方化」,或是任何其他的在地創作。保留民間的「日常」空間, 是保有生活自主性的必要防線。

然而我們的阿嬤另有歷史軌跡,我們沒有機會把她官方化。但是我們現在卻共感地集體召喚她,毫無忌憚地、讓她現身於政治空間,借用官方語的字型以聯想音聲的迂迴現身。由於她既還保留日常的屬性,又以字型半現身於政治空間。我稱這個借形的半現身,猶如獅身人面獸或半埋在土中的筍, 一種不上不下的中介─一個productive的矛盾。如果她一直停留在日常的音聲,她如何可以聯絡超過面對面關係的「我們」,一起在網路上談天說地、聊阿嬤說符水。然而,如果她當年有幸成為官方字,一如19世紀發生的「歷史」。她不用借「字形」來聯想音聲,她自會被編排進入一個新創的音聲符號系統。那麼她將從此單向地朝「公開發言」被「扁平化」發聲,脫離於生活裡深度的體腔迴盪的原音。而就是這個一半埋身於日常的半現身,阿嬤好酸林幫我們構築了那個半公開秘密的台灣社群「界線」!並且進可攻退可守, 她來去自如。

這個透過音聲半現身的共感,是只有我們懂的,那些外電報導大選新聞也看不見的「深描」。我形容這些母語借字的祕密,就像figure out 的figure 的線條裡,那些深藏在點與點之間的不明物。一如數字2和3之間,藏著無限大的數,但是你平常卻「意識」不到它的存在。當我們喚著阿嬤,我們順道喚出了那些點與點之間藏著的,原本在公共視野裡看不到的、無限大的「有」。透過這個「共感」,我們在確認那個和權力不同level的(對權力無貶意J)台灣的社群界線。這層界線憑藉的不是刀與劍的防衛或挑釁,而是帶著情感的、近身的、生活裡的「我們」的阿嬤。阿嬤是共祖阿…..,貫穿歷史的「伏流」的,不是阿公,是阿嬤。(阿公,不要生氣,你另有任務)。

是的,有人說,阿嬤好酸林畢竟是某一群體的「發聲」,不是每個群體都能參與的。客家人顯然就無法共享「阿嬤」,而是「阿婆」(少數也有喊阿嬤的)。還有很多其他的族群阿..。是的,避免阿嬤排他,我們要把阿嬤視做一個開放而具延展性的象徵。這需要開放的心和創意,譬如這幅花布裡的阿嬤。我們要歡迎任何的「變形阿嬤」進入社群的共感創作,我們期望她代表的不是獨佔與排他的界線,而是指向日常的生活,邀請社群內其他的「日常」象徵來作伴。

對權力「現聲」,必須搭配權力的外衣,否則無法和它同處一個平台自我呈現。如我們夾纏在任何作品中的「口語」,他不是真的「口語」,他是弦外之音。他在傳達不被「權力」和「制度」馴服的self,一個semi-self.。有如阿嬤好酸林,披著可克服時間和空間障礙而穿梭自如的披風─「字」。但是仍舊可回到日常、浸身於「伏流」,幫忙keep住我們那個不被馴服的self。

我們今天如此有幸,先輩和大家共同打拼出來的歷史空間,我們的阿嬤不需躲藏。她既能夠私密地疼我們,又隨我們的召喚現身於「我們的社群」的公共空間,做政治性的發聲。然而她的現身,像出水的蓮花,仍有一半深埋的「根」,一個不讓權力耗盡的不完全現身。但是無時無刻地,我們仍舊必須創意地、帶著挑釁地、夾帶這些semi-self在任何公開的書寫。因為我們不想被權力消聲,阿嬤好酸林就是我們的transformative self。

對照中國網民需要以「日堯水皮」的拆字來逃過綠壩,台灣的「阿嬤」公、私皆可,進退自如 。「拆字」隱喻的是「解體」的痛楚,在權力面前無法「全身而退」的藏匿和瑟縮。而我們要的是台灣的「阿嬤好酸林」,隨時可以被召喚,大聲地被「說」與「寫」。我們必須努力維持住這樣的空間,那個我們可以借自「官方字」而挑釁官方,可以自由轉換說和寫的空間。而不要有那麼一天,「阿嬤」被迫不能現聲和現身。大家加油!

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

林秀幸 阿嬤.....在歷史上現身 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6496 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應