大學之道不在於入世,在於逃離

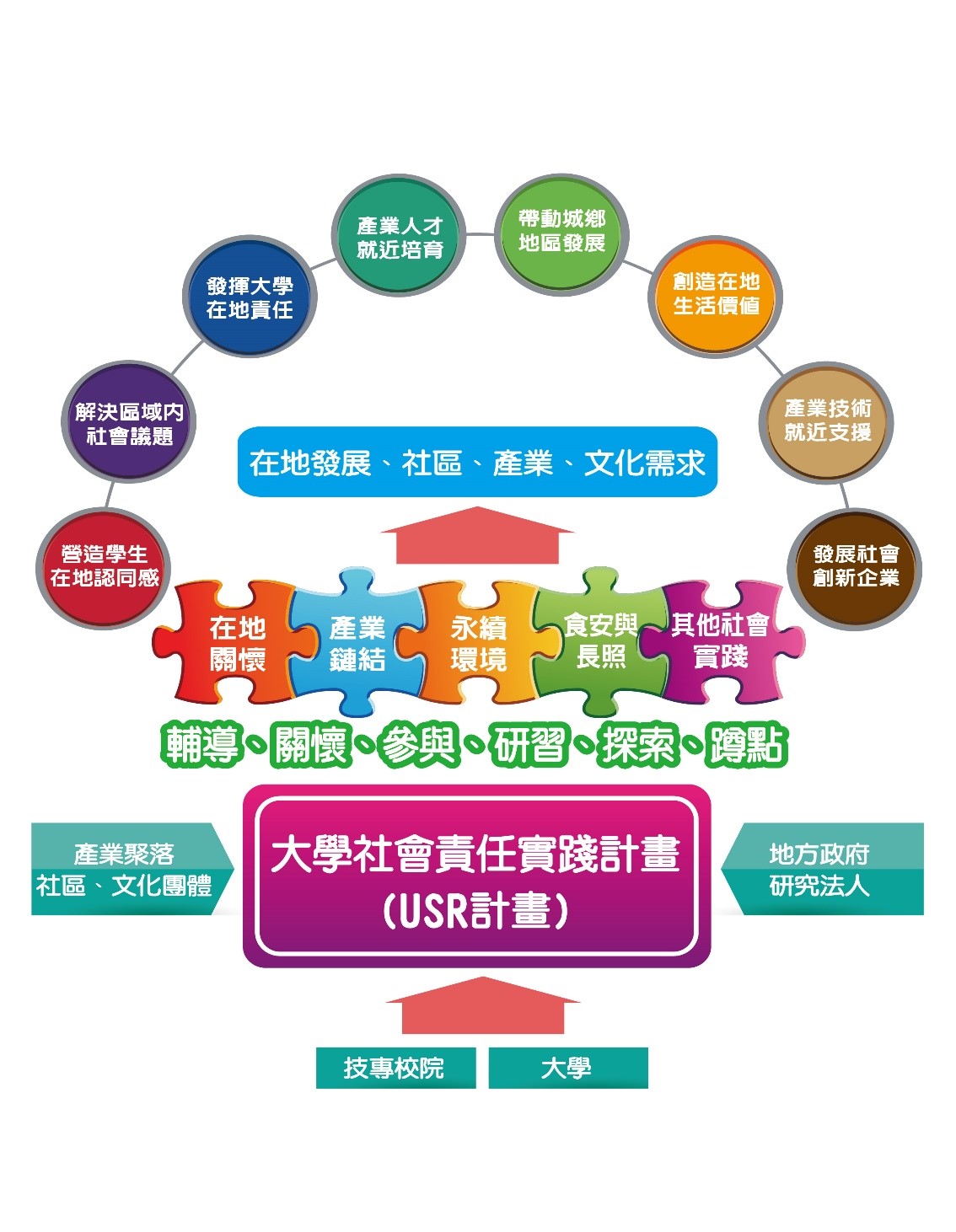

近年來作為高等教育與研究機構的大學被期許必須負起「社會責任」,從事「社會實踐」,主要的方式是透過科技部與教育部政府部門提供大型計畫補助,鼓勵大學教師形成團隊,競爭這些資源並產出成果,例如甫收件的教育部「大學社會責任實踐計畫」,其補助要點草案中即清楚提到:

教育部(以下簡稱本部)為強化大學、技專校院與區域城鄉發展(社區、產業、文化、智慧城市)在地連結合作,實踐其社會責任。將透過人文關懷與協助解決區域問題之概念,鼓勵教師帶領學生以跨系科、跨團隊、跨校聯盟的結合力量,或結合地方政府及產業資源,共同促進在地產業聚落、社區文化創新發展,並增進學生對在地認同,進而激發在地就業或在地創業的意念,特推動大學社會責任實踐計畫…

同時,一些學者主張社會科學的「入世學術」,根據侯勝宗發表在天下雜誌獨立評論的短文,是指「接受過社會科學訓練的學術工作者,與實務人士一同討論、互動與學習,共同探索科學尚未觸及的問題。」

強調「入世學術」以及大學的社會責任與實踐通常意味著相信大學的參與可以對社會既存樣態行改造之功,走出另一條路,例如施聖文與陳東升就指出,在全球競爭的脈絡下,挑戰主流經濟發展的思維,進而「面對經濟發展所帶來的負面效應,實際地去解決現實的社會問題。」易言之,大學的入世,是要對朝向新自由主義轉型的資本主義體制作工。

然而同時間,大學內部到底在發生什麼事?就以我所任職,名列「頂尖大學」之流交通大學,以通識課程改革之名(即把通識課程「橋接」到專業系所開設的課程)大量不續聘兼任教師,並堅持兼任教師不受勞動基準法與教師法的保障,因此沒有違反勞動權的問題。然而我們要問的是,如果大學自許要改變社會,難道不需要以更高的標準規範自身?還是繼續複製社會上既存的「用過即丟」的勞動力市場嗎?

再者,大量不續聘兼任教師不只涉及勞動權的面向,事實上與學生受教權及專任教師的勞動條件根本無法切割。原本專業系所的專任教師願意將一些比較基礎的專業課程開放與通識橋接,目的是讓學生有更多通識課程可以選擇,絕對不是要取代現存的通識課程。然而一旦大量不續聘兼任教師,在通識課程減少下,學生對於課程的選擇將會減少,師生比也會提高,這是侵害學生的受教權。如果要確保課程不會減少,大概只有兩個辦法,其一,讓專業系所橋接更多通識課程,例如把人文社會學系開給系上學生的「社會學」與「人類學」都變成外系生的通識課,這一方面忽略開設給不同學生的課程本就存在不同的教材與難度設定,原本就應該是兩門課,不該混同,另一方面,這樣的做法依然會提高班級的師生比,這兩者同樣在侵害學生受教權;其二,要求專業系所的專任教師額外開出通識課程,然而此一做法同樣在提高師生比,同時加重專任教師教學負擔,從而降低勞動條件。

以上的討論是基本的數學題,不需要太複雜的理論爭辯。大學校方很可能只是以眾多的修辭掩蓋刺裸裸的數學算計,所顯示的是在自許能入世地改變社會同時,大學卻沒有拒斥社會上商品化的趨勢,在新自由主義之下,基於成本-效益的算計,以所謂「最適化」的人力配置生產著「教育」這種商品,也可能複製了越來越血汗的勞動條件。

交通大學其實並非個案,鄰近同屬「頂尖大學」的清華大學藉由續約,片面變更約聘教師之勞動條件;世新大學也以課程調整之名,不續聘一些不具本職,長期授課的兼任教師;南華大學哲學系因校方認為無相應的職業類別而停招,忽視所謂Doctor of Philosophy的來源,標示了大學必須培育資本主義所需之勞動力這個事實。再者,依據謝青龍老師,校方行政團隊也在一些師生舉辦「告別哲學」活動的前夕以行政手段試圖消音,在我看來,這跟社會上當權者打壓異議份子的手段無異。

在大學逐社會而流,不願意以更高的準則規範自身時,會有什麼後果呢?就以最近科技部取消專任助理人員的學歷分級,並且廢止「專任助理人員工作酬金參考表」為例,這個改革或許有一些正面效益,例如我曾服務過的科技部計畫,當時一位擔任專任助理的大姊久經江湖,實務經驗豐富,但因為學歷的關係,在薪資上非常吃虧,計畫也只能想方設法補充她的薪資,因此這個改革有其道理,或許她不需要再經歷過去的狀況。不過謝青龍老師也的確指出了盲點:

以現況而言,許多私立大學聘任專任助理的薪資,早就遠低於科技部訂定的工作酬參考表了(不合理的程度,甚至是碩士畢僅大學學歷起薪,24-28K左右),如今連參考表都廢除了,勢必讓目前早已唯利是圖的大學資方,更加無忌憚地剝削專任助理。

不久將來,我們或許會看到大學開始認為只需要符合基本工資的法定規範就好,既續複製低薪化的趨勢。

以符合既存勞動體制的低薪勞動現況、惡化的勞動條件,來執行入世,期待帶來改變的社會工程計畫,這樣的大學社會責任與實踐,會不會太弔詭了呢?或許我們需要的不是大學的入世,而是逃離!正如年鑑學派史家Fernand Braudel所指出,世界經濟體系中持續存在一些「黑洞」,不服從世界經濟體系將其納入(incorporation)的過程,因而獨立於商品交換之外。作為一種抵抗形式,這些自我組織,外於資本積累與國家體系的「黑洞」呈現在James C. Scott的The Art of not Being Governed中,是一種地理性的逃離,然而在當代,地理性逃離的可能性難以存在時,是否有其他可能?我的committee中的一位老師Denis O'Hearn與Andrej Grubacic合寫的Living at the Edges of Capitalism中,提出「結構性逃離(structural escape)」的可能性,也就是存活於既有的世界經濟體系之中,與之發生關聯,但能夠實踐社群內「互助(mutual aid)」,確保社群的自主性與持續繁衍。

這裡的互助概念是承襲俄國無政府主義者Peter Kropotkin的觀點,不只指涉社群中的互惠行為,也不只是社群以互助進行經濟生產及再生產,以及面臨威脅以互助尋求生存之道,而是達成一個有樂趣與滿足的人生的關鍵,即doing things together as a community,例如一起從事某種不具「生產性」的文化活動(對學術社群而言可能就是共同組織與參與不具「生產性」的知識活動,例如哲學思辯),對於Kropotkin而言,越能夠互助的社群,越能夠在險惡的自然環境中生存,延伸這個論點,Grubacic與O'Hearn傾向認為這類社群最能抵抗當代資本主義與國家的入侵。

個人的淺見是,成為一個逃離空間可能正是當代大學的社會責任與實踐。大學座落於社會中,不可能遺世而獨立,然而該努力的正是確保結構性逃離的可能性,透過自我組織的互助實踐抵抗資本積累邏輯的入侵,維持學術社群的自主性與繁衍,而不是跟著社會浪潮隨波逐流。

等等,「你是真的在說大學可以,且應該自外於這個社會?你是認真的嗎?」

其實,黑洞越多、層出不窮,希望可能越大!入世的基礎不正是逃離嗎?不就是當大學可以抵抗成本-效益的算計邏輯,拒斥越來越血汗的勞動條件,才更能夠對既存的資本主義體制作工,為期待帶來改變的社會工程計畫添加力量。這也意謂著,如果大學真的期許自身承擔社會責任與推展社會實踐,恐怕必須從內部做起,將自身建構成逃離空間,否則所謂的社會責任與實踐只會是一句虛空的口號,或是取得公部門資源挹注的方式,甚至只是成為私部門的公關代理人!

於是乎,唯有逃離!

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

蔡侑霖 大學之道不在於入世,在於逃離 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6597 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應