語言、暴力、救贖與罌粟之海(中)

前言:說書者言

《罌粟海》的書評並不容易寫──可能只是因為我不擅於寫書評。但我以為,評論這本書所遇到的問題,其實也很接近於再現問題──並不是writing culture(s)的再現政治問題,而是任何文學作品都會遇到的:如何在線性時間觀之中傳遞一樁複雜事件的整體,一連串深陷於結構之中的事件?如果這卷史詩是這麼複雜,諸多線頭「同時頓現」,則敘事美學就必須要精心設計──試著拉著讀者的手,一步步地引導他們,讓他們看到「宮殿之偉,廟堂之麗」、「廊腰縵回,檐牙高啄」,或者令讀者親嘗「大海水一滴,具百川味」,甚或見到「如帝釋殿珠網覆上。一明珠內萬像皆現。珠珠皆爾。此珠明徹互相現影。影復現影而無窮盡」(註一)。葛旭以印度洋為背景的大河小說確實具有這樣的企圖。以人類學喜歡的術語來說:企圖融攝一與多,簡與繁,時間與空間,階序、種族、貿易與愛,於一道葉脈中抽絲剝繭出整片森林的往事。但是讀者可以領會嗎?這端看作者「抽絲剝繭」的功夫。

以及評者如何說書。

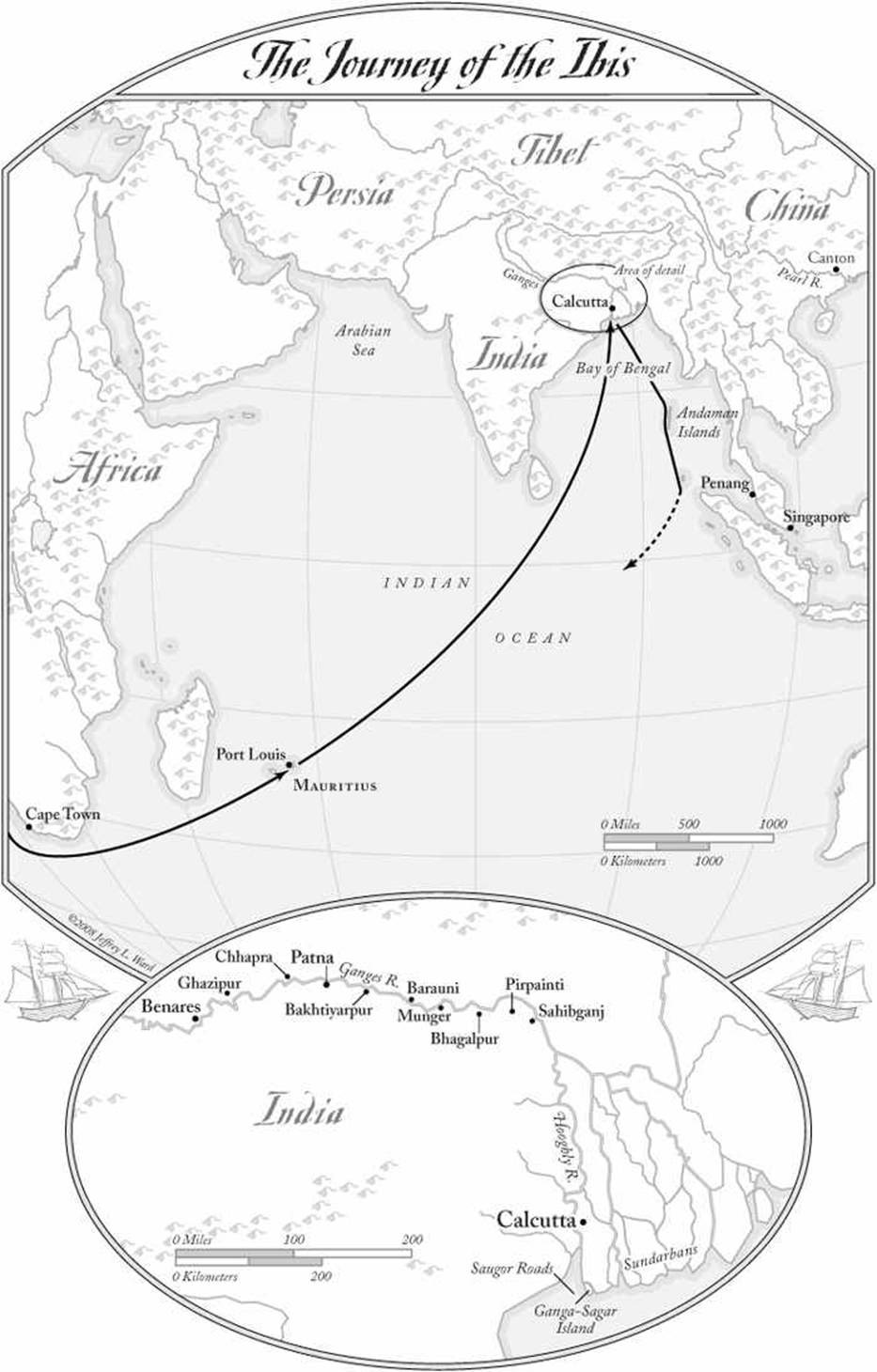

這當然不是一件容易的事。如同我在書評上篇所提到:可能得向建築、音樂、舞蹈、攝影、電影等藝術作品借鏡。評論者最大的難題是:要如何向讀者摘要一片海洋?摘要一片海洋最簡單的方式就是從一滴海水開始。加爾各答外海船隻暫泊處的一滴海水,就是恆河沿著瓦拉納西、加齊普爾、查普拉、巴特納奔向孟加拉灣,隨即分流為多條河流,繼續沿著胡格利河往加爾各答出海的故事,有著狄蒂、卡魯瓦、胡康.辛、喬都、寶麗、尼珥、諾伯.開新,以及無數恆河畔生活著的人的故事。有著遠洋船隻起錨離開薩格外海停泊區時,契約工摧心裂肺的分離苦楚;有著面對未知黑水與船上恐怖統治(以吊索和鞭子為象徵)驚恐跳船而溺斃的契約工屍體;當然,也有著全副武裝,浩浩蕩蕩的鴉片艦隊,沿著恆河與胡格利河而下,以護送女王的陣仗將稀世珍寶運往加爾各答拍賣。

然而說到這裡時,沒讀過小說的人,已經如墜五里霧中了。

如果是荷馬講述伊里亞德與奧德賽,他會採用分章節的長詩形式。一段落處理一個人,一段情節。但如果這些人物與故事是層層交織,相互影響,並且互為因果與緣起呢?再如果,荷馬所講述的故事,其實是針對當下聽眾的現實所發──比如,今日荷馬決定講一個關於鴉片的故事,因為面前的聽眾們都石油重度成癮──那麼,荷馬會怎麼選擇呢?

荷馬可能選擇去當喬治盧卡斯與彼得傑克森了。拍星際大戰N部曲或魔戒三部曲,都比講這個故事容易(註 二)。否則,選擇成為娥蘇拉.勒瑰恩或者托爾金,或許也容易一些。

說書人可以盡到的責任是什麼呢?從前讀過周克希對孺慕《追憶似水年華》讀者的建議:「你翻到哪一頁,就從這一頁讀下去,你會看得下去的,普魯斯特就是這麼好。」(註三)但是葛旭不是普魯斯特。他不緩慢與纏綿,他很尖銳,雖然溫和但骨子裡很憤怒(註四)。身為新手說書人,我給各位的建議就是:先快讀(情節推著你快),然後慢讀(人物拉著你慢)。有時間就讀原文(理由容後詳述)。

這篇書評續篇,討論幾個點:罌粟之海、語言之洋、敘事角度、象徵的叢林(以賽克利與狄蒂為例)、解放的可能、翻譯的難題。每個點都很簡短,佐以大量引文與註腳。

罌粟之海

依據一篇2008年的葛旭訪談,從不同時代的帝國經濟體之間的貿易逆差而言,鴉片在十九世紀世界史中的重要性,大概只有當今的石油可以比擬(註五)。但是儘管當前各強權為石油瘋狂,為石油大動干戈(並且找出一萬個師出有名的理由),但是人們並不會吸食石油,不會在吸食石油後無精打采地望著天空,也不會撫摸著懷中的石油吸食配件並露出無限滿足的表情。對於二十一世紀初的閱聽群眾而言,十九世紀中國(與印度)的鴉片上癮症狀,大概只有電影Inception之中那深陷於夢境中的地下室老人們可以比擬──「他們活著,是為了做夢。」但是,造夢機器不會癱瘓做夢者的消化系統、膀胱與括約肌,而鴉片會。

在自由貿易之神的大纛下,鴉片摧毀個人乃至於民族的尊嚴,成為身體、經濟、道德、自我形象上多重殖民的隱喻。「以神聖的自由貿易之名硬插進來,你受到控制之後就一腳踢開,並透過各種諷刺大眾傳媒嘲諷你多麼地缺乏自我規訓」。我至今還沒讀到比鴉片更尖銳與形象化的政治隱喻──或許《資本論》裡有。但是「資本」抹去自我運轉的一切氣味與痕跡,不像鴉片這麼旖旎,這麼戲劇,這麼具象。

《罌粟海》也可視為鴉片的民族誌──圍繞著罌粟工業相關的一切,包括英國人如何在比哈爾省內地強迫推廣罌粟;罌粟如何排擠糧食作物,產生大量離地農民與盲流(「成為市場上的勞動力,除了手鐐腳銬之外無可失去」);「文明化」之後的鴉片──從堅硬粗糙如草塊一般的生鴉片,到柔軟如糖蜜的熟鴉片──伴隨著驚人的利潤;包覆著鴉片的精美包裝與環繞著煙管的神聖光暈;鴉片工廠(大英帝國女王王冠上的寶石)內部的毛骨悚然程度,以及其與十九世紀倫敦工廠不遑多讓的生產線;圍繞著鴉片生產與運輸的苛扣監管與嚴密武裝。

鴉片與橡膠,可能都可以作為十九世紀全球殖民與暴力史的尖銳隱喻。讀者稍一尋思即正襟危坐:原來我們所生存的世界,是築就在[他人的]血與[我們的]鐵之上。但是世界不會以這樣的方式呈現。它會對我們展現它奶與蜜的一面──以精細稀有宛如藝術作品的鴉片煙管。如同月球陰暗的那面始終不會朝向地球。就好像我們使用輪胎、橡皮手套、橡皮筋、氣球、各種墊圈與避震墊的時候,很少人知道到底十九世紀亞馬遜叢林的橡膠狂潮到底發生了多麼令人髮指的殺戮與種族絕滅(註六)。對殖民者而言,選擇殺戮的對象是重要的--切記,要選那些無力反抗也無力為自己發聲的,最好把他們建構為道德墮落、文明落後、亟待開發與拯救。如同人類學在某段時期裡習以為常的論述。人類學不也是月之正面的學科嗎?

以下摘錄幾段鴉片的生命史。

罌粟種植潮

狄蒂在女兒這個年紀時,情況很不同。那時罌粟是奢侈品,只在阡陌間種個幾叢,田地都用來種植主要冬季作物──小麥、扁豆和蔬菜。她母親會把一部分罌粟子交給榨油坊,剩下的留著自用,一部分作種,一部分跟肉類和蔬菜一起烹調。豆莢汁液則會過篩,濾掉雜質後曬乾,讓陽光把它變成堅硬的生鴉片。那時節,沒有人想到要做英國工廠生產與包裝的那種濕潤而甜得像糖蜜的熟鴉片,更不說裝船外銷。

從前,農夫會為家人留一點自製鴉片,在生病或慶祝收成與婚禮時使用,其餘的就賣給附近的貴族或巴特那(Patna)來的東印度公司商人。當年只要幾叢罌粟就足夠應付一家人的需要,還有些多的能出售。沒有人想多種。因為種罌粟太費人工──地要犁上十五遍,然後剩下的土塊得用鋤頭一一敲碎;要搭籬笆和畦堤;買堆肥,時時澆水;這還算好,收成時更有得忙,每顆球莖要逐個切開、滴乾、刮削。如果只種一、兩塊罌粟田,那辛苦還能忍受──既然有小麥、扁豆、蔬菜之類更好更有用的作物,哪個腦袋清楚的人願意多吃好幾倍這種苦頭?但那些美味可口冬季作物的種植面積持續減少,如今工廠對鴉片的需求好像永不饜足。天氣一冷,英國老爺(English sahibs)就不准種其他作物:他們會派代表挨家挨戶拜訪農夫,強迫他們收下現金當預付款,簽訂包收合約。根本不可能拒絕他們:只要膽敢說不,他們就把銀子藏在你屋子裡,或從窗口扔進來。你向白人官吏說沒拿錢,或你的指印是偽造的都沒用。他要賺鴉片傭金,怎麼可能放過你。最後的收入充其量也只有三個半銀盧比,剛夠抵銷墊付的開銷罷了。(《罌粟海》頁36-37)

查普拉工作機會稀少。鎮上擠了數百名貧窮的過路客,其中很多人只要能換幾把米,就願意汗流浹背做到只剩半條命。這些人大多是被席捲整個鄉村的罌粟花洪流趕出原來的村子;一度供應量時的土地,被不斷上漲的罌粟潮淹沒;食物太難取得,許多人爭相舔吮廟裡擺供品的樹葉,啜飲煮飯鍋裡殘留的米湯。(《罌粟海》頁189)

人與鴉片

吸鴉片上癮的人,總是做夢一樣地坐著,用死氣沉沉的黯淡眼睛瞪著天空。(頁41)

樹膠甚至對蝴蝶也有麻醉作用,牠們拍翅的模式變得迥然不同,好像忘了該怎麼飛。(頁36)

看見、聽見、聞到一個成年人無助地把排泄物撒在地上、床上、身上,對任何人都是一場試煉──尤其對尼珥這麼一個有潔癖的人,簡直就是他最討厭的事物化身為人,硬要跟他生活在一起。日後尼珥得知,鴉片的一大特色就是對消化系統有強大的影響力。如果劑量得當,它可以治療腹瀉與痢疾;但若大量服用,它會導致腸子靜止不動--這是癮君子常有的症狀。反過來,已習慣大量服食鴉片的身體若突然禁斷,也會使膀胱與肛門括約肌產生無法控制的痙攣,以致食物與水都無法停留在體內。(頁303)

狄蒂在婆婆的甜牛奶中摻進些許鴉片。老婦人飢渴地喝下,早晨剩餘的時光就慵懶地躺在芒果樹蔭下。她滿足的表情打消了狄蒂殘留的猶豫。從那天起,她開始在為婆婆做的所有食物中都加進少許鴉片。她把它灑在醬菜裡,揉進餡餅,炸進蔬菜球,融在豆泥中。很快地這老婦人話變少了,人安靜了,說話不在粗聲粗氣,眼神也柔和起來。她對狄蒂的身孕失去了興趣,花上越來越多時間躺在床上。親戚來探望時,總說她看起來好安詳啊──她呢,也總是不絕口地稱讚狄蒂,她貼心的新媳婦。

狄蒂用藥的次數越多,就越敬畏它的威力:人類是多麼脆弱,一丁點這種東西就能馴服他們!現在她終於明白,英國大爺和他們的印度兵為何那麼勤快地巡邏加齊普爾的工廠──只要一點點這種黏膠,她就能操縱那老婦人的生活、人格,甚至靈魂,要是有更多分量任她支配,豈不就能攫取萬國,控制萬民?而且這樣的東西,世上絕對不會只有這一種。(頁44)

帝國之花

狄蒂和卡魯瓦一眼就看出這些船來自何處,要往何處去:這是加齊普爾鴉片工廠的船隊,要把本季的收成運往加爾各答拍賣。這支艦隊有一批為數可觀的武裝警衛、衛兵和步兵護送,他們大多配置在較小的單桅船上。雖然大船還在一小時的路程外,但已有五、六艘單桅船停靠在碼頭上。大隊衛兵跳上岸,揮舞棍棒和長矛,驅散河階上的閒雜人等,為氣派堂皇的雙桅船取得停泊空間。(頁207)

中央鴉片廠

狄蒂到中央鴉片廠去領回已經完全癱瘓的丈夫的過程,其恐怖,宛如但丁神曲地獄篇。鴉片工廠內部的民族誌書寫,來自曾任加齊普爾鴉片廠廠長的J. W. S. MacArthur所著的《鴉片工廠筆記》(註七)依據評論者所接露,這書全世界可能現存不到二十本。Ghosh藉由狄蒂的(民族誌之)眼,如同但丁記載地獄遊歷一般,充分地利用了這珍貴的紀錄(註八)。

不知內情的人從外觀上絕對看不出它是維多利亞女王冠冕上最珍貴的寶石之一。反而工廠周圍像總是籠罩著昏昏欲睡的氣氛。比方住在工廠附近的猴子吧,牛車轆轆駛近圍牆時,狄蒂指出幾隻猴子給凱普翠看。牠們跟別處的猴子不一樣,不會吱吱對話,也不打架或偷路人的東西,每次從樹上爬下,唯一的目的就是去工廠排廢水的水溝裡喝水;需求滿足後,牠們又爬回樹上,昏沉地盯著恆河和河裡的水發呆。(頁90)

這一帶有十六個巨型倉庫,用來儲存處理過的鴉片。這兒的防禦工事嚴密,令人望而生畏,衛兵的眼光也特別犀利──這是有道理的,聽人說,光那幾個棚子裡的東西,就值好幾百萬英鎊,夠買下大半個倫敦市。(頁90-91)

這裡的河岸景觀跟別處截然不同,工廠旁的河階上,堆著無數打碎的陶罐──那是運送生鴉片到工廠的圓底容器。一般人都相信,咬過這種碎瓦片的魚特別容易抓,所以河邊總是擠滿漁夫。(頁91)

她站在刺眼的陽光下,一時什麼也看不見。對面又是一扇門,通往另一個龐大的鐵皮屋建築,而這棟建築比秤重廠棚更大更高──是她這輩子見過最大的建築物。她一路喃喃禱告走進去,再次為眼前景觀停下腳步。面前的空間大到讓她頭暈,必須靠著牆才不至跌倒。地板直達屋頂的細窄窗戶射入一道道光線,巨大的正方形立柱從這頭延伸到另一頭,屋頂距夯實的地面非常之遠,所以室內空氣清涼,幾乎像是冬季。帶有泥土味的生鴉片汁怪味縈繞地面,令人不適,就像冷天裡燒木柴的煙味。這棟房子也沿著牆邊擺著巨大磅秤,卻是用來秤生鴉片的。每一組天平周圍都堆著幾十個圓型陶罐,就跟她用來裝自己收成的那種罐子一模一樣。她對這容器多麼熟悉啊:每一個可裝一蒙德生鴉片膠,黏稠程度得達到將一球鴉片放在手心後翻轉向下,張開手掌時也暫時不會落下。看著這些罐子,哪裡想得到裝滿它們要花多少時間心血?原來它們被送到這兒嗎?這些從她田裡長出的東西?狄蒂忍不住好奇地四下張望,對那些罐子班上搬下天平的速度與敏捷驚奇不置。它們秤完就貼上紙標,送到一個坐著的洋老爺面前,他會先挑挑戳戳,嗅嗅罐子的內容物,然後蓋章,有些通過去加工,有些則淘汰,去做較沒價值的用途。送容器來秤量的農夫站在不遠處,被一排手持棍棒的衛兵攔住;他們或緊張或憤怒,或瑟縮或絕望,等著看今年的收成能否達到合同的要求──如若不能,明年一開始,他們就得背上更高的債務。迪地看著一名衛兵把一張紙交給一個農夫,換來一聲抗議的怒吼。她注意到大廳裡滿是爭吵怒罵聲,農夫對記錄員咆哮,地主對佃農破口大罵。(頁92-93)

以及這段堪與神曲〈地獄篇〉相比擬的場景:

再一次,眼前的空間讓狄蒂感到震撼,但這次不是因為空間遼闊,正相反──這兒像個光線黯淡的隧道,牆上只挖了幾個小洞。室內空氣又熱又臭,像間封閉的廚房,只不過這兒的氣味不是香料和食用油,而是液態鴉片,混著淡淡的汗酸味──臭味濃到她得摀住鼻子才不至作嘔。她一鎮定下來,就看到一幕驚人景象──許多具沒有腳的黑色軀體正繞著圈轉來轉去,像群受奴役的魔鬼。這景象──加上中人欲嘔的臭氣──嚇得她兩腿發軟,為了不讓自己昏倒,只好慢慢向前走。等她的眼睛更適應黝暗,就發現那些繞圈子軀體的秘密:原來都是裸體的男人,站在深度及腰的鴉片桶內,一遍又一遍踩踏,讓鴉片膏軟化。他們的眼神空洞呆滯,但仍能保持動作,就像蜂蜜上的螞蟻,慢吞吞踩著踏著。直到再也動彈不得,他們就坐在桶子邊緣,只用腳攪拌那黑黏的膏狀物。這些坐著的男人比她看過的任何活物更像食屍鬼。他們的眼睛在黑暗中發出紅光,而且看起來全身赤裸,他們的裹腰布(如果有穿的話)浸透了鴉片,與他們的皮膚已無法區別[下略]。

衝到門外,她才讓自己盡情呼吸。她正努力吐清肺裡那股攪拌生鴉片的怪味時,聽得有人問:大嫂嗎?妳還好吧?那是她親戚的聲音,她費了好大力氣才不至倒在他身上。幸好他似乎不需解釋,就能理解那條隧道對她的影響。他帶她穿過一個院子,來到一口井邊,從水桶裡倒出一些水,讓她喝下並洗把臉。

他說:所有人通過混合室後都需要喝水,嫂子,妳最好在這休息一下。(頁93-94)

人與鴉片(之二)

患上煙癮的人,宛如生活在另一個時空,而通往那夢幻世界的通道與鑰匙,就是鴉片與鴉片吸食器具。小說第一章中,狄蒂的先生,退役傭兵,由於止痛而服用卻逐漸成癮的鴉片癮者,連睡眠時手都緊扣著牢牢鎖住鴉片的雕刻木箱。他將煙管如同神像一般地置於高處,取上取下都畢恭畢敬(也是宛如捧著神像一般)。「說這東西來自很遠的地方──緬甸南部的若開幫。無論加齊普爾、瓦拉納西或甚至孟加拉,都找不到這樣的煙管,必須越過黑水帶進來,太珍貴了,不能當玩具看待。」(頁40)。朱鷺號船長齊林斯基也私自藏著作工精細的煙管。當二副賽克利無意中在船長寢室的座椅上發現並將煙管遞還船長時,船長「擺出了罕見的謙和姿勢,不但雙手接過,還躬身行禮,儀態活像中國人而不像歐洲人」(頁402)。以下摘錄一段關於精緻鴉片器具的描繪。

船長從抽屜中取出一個盒子,從盒上彩漆的光澤便知,這跟他的煙管是成套的。他掀開蓋子,只見紅綢襯墊上,有幾樣物品巧妙地收納在一起。船長活像櫃檯上的藥劑師,將它們逐一取出,放在桌面上:一根有金屬尖頭的竹針、一支同樣設計的長柄匙、一把小巧的銀刀、一個精雕細琢的圓形象牙小容器,如果裡面放的是紅寶石或鑽石,賽克利也不意外。但盒裡卻是一團黯淡無光,顏色和質感都很像爛泥的鴉片。齊林沃斯船長拿起刀,切下極小的一塊,放進長柄匙。接著他取下油燈罩子,把小匙直接湊在火焰上,一直烘烤到塊狀鴉片膠融化成液狀。這時,他擺出牧師主持聖餐儀式鄭重其事的神氣,把煙管遞給賽克利。(頁404)

華麗貴重的寶盒裡,裝的不是珠寶,是爛泥一般的熟鴉片。這真是極致的視覺反差。

若讀者在戴比爾斯或者蒂芬妮精品店選購寶石時,想起百餘年前的鴉片也被如此貴重以待;若讀者還能想起「血鑽石」電影情節,那麼作者就太成功了。

先前提及,葛旭在一篇2008年的訪談中談到:選擇鴉片作為主題,有著現實政治的隱喻--在二十一世紀中國崛起的今日,以帝國貿易經濟體之間的平衡而言,石油就是今日的鴉片。這篇訪談揭示了:十九世紀,英國強力推銷鴉片到中國,乃是出於平衡對中國的鉅額貿易逆差。今日歷史重演。全世界都對著中國有著貿易逆差。特別是美國。以此觀之,今日的石油就等於是鴉片(註九)。然而,這場2008年所進行的訪談,還無法預見中國境內除了出產石油,2016年更在中亞附近發掘豐盛的石油礦藏。近年來,中國也不吝於在一帶一路鞭長可及之處探勘陸地與海底礦藏(或者「一帶一路」該暱稱為「石油走廊」?)雖然,當時的訪談確具真知灼見:二十世紀下半葉至今的石油,其牽動全球政治敏感神經的程度,一如十九世紀的鴉片,以及橡膠。

文學研究者Luo Shao-pin更提到,葛旭的每部小說都有著「將歐洲地方化」(provincialize Europe)的企圖。《罌粟海》的舞台在印度與中國;In an Antique Land (1992)的舞台在印度與埃及,The Glass Palace (2000) 的舞台則是在印度、馬來西亞與緬甸。Luo認為葛旭藉由邊緣人、被剝奪財產一無所有之人、 被歷史遺忘的人的視角,採取了一種「底層世界主義」(”cosmopolitanism from below”)的視野。除此之外,葛旭也極擅長挑選蘊含著世界史的重要物件──如The Circle of Reason(1986) 之中的布料與石油、In an Antique Land的香料與蔗糖、The Glass Palace的木材與橡膠,以及朱鷺號三部曲的鴉片(註十)。

以下將簡單地談談《罌粟海》另一主角──語言。由於說書人(因為懶惰的緣故)沒讀原文,僅讀中譯本,必要時查找一下原文字彙,因此這部分勢必談得不到位。展讀英文《罌粟海》必然有著與中譯本完全不同的況味。推薦讀者暑假可以耐著性子閱讀原文。

語言之洋,豐饒之海

「罌粟之海,也是語言之海。」(註十一)

有不少論者直接間接指出:這部小說的真正主角是語言(註十二)。如同Schine所說的:

在這部小說中,「歷史細節比起人物角色還要真實;比起那些角色,他們所說的語言更加栩栩如生、更加有趣且細緻。時段(the period)、地點(the place)、它們的試驗(its trials,一說法庭審判), 以及葛旭所創造的不同慣用語(idioms)成為真實的人物,佈滿書頁,有著強烈的存在感(註十三)。

印度洋並不是三島由紀夫所述,月球表面乾枯無水的豐饒之海(三島認為是「謊言之海」)。印度洋非常複雜。朱鷺號前身是大西洋運奴船,在《罌粟海》中成為從加爾各答運送契約勞工與囚犯前往模里西斯的船隻--由於受挫於鴉片輸入中國受阻,在鴉片戰爭撬開中國百年來閉關鎖國的大門前夕,朱鷺號暫時充當契約勞工與囚犯的運送船。從大西洋航向印度洋,從運奴的黑鳥船(blackbirder)轉變為運輸契約工、囚犯與鴉片之船,這本身就如二副賽克利一般,是一個豐富的政治隱喻。

葛旭說:「印度洋地區在語言上是個不可思議的豐富之地,因此我才會用諸多變種英語來讓讀者體會這個概念。」(註十四)印度洋不只是二十一世紀的策略競技場(註十五),是國族主義與區域研究的視野與心態中難以界定的海洋(讀者是否又想起了「一帶一路」?)。印度洋也是第三世界與全球南方建立橫向連結的場域。投入印度洋研究的人類學家Engseng Ho表示:「在印度洋,葡萄牙人、荷蘭人、英國人是很特異的後來貿易者,他們隨身攜帶著國家。他們仿效地中海的威尼斯與熱內亞,建立了軍事化的貿易港口帝國 (trading-post empires),並且習慣於在槍口上做生意。但是哈德拉米人(Hadramis), 與其他非歐洲人──如印度古吉拉特人(Gujaratis), 什葉派穆斯林博赫拉人(Bohras), 泰米爾切提亞人(Chettiars), 布吉人(Buginese), 馬來人──並不如此。他們並非不是排擠其他人以加入[當地市場],而是不管到何處都適應當地。」(註十六)

《罌粟海》中的語言包括了英文、印度式英文(Hinglish)、中式英文(Chinglish)、法式英語(Franglais)、混雜語(pidgin and creole)、博杰普爾語(Bhojpuri)、 孟加拉語、阿拉伯語、印度斯坦語(Hindustani),以及雜揉了葡萄牙語、阿拉伯語、泰米爾語、馬來語、印度語以及英語的船工語(Laskari)(註十七)。尼珥會說的語言,除了英語外,還有博杰普爾語、孟加拉語、波斯語及烏爾都語(Urdu)。這些語言中,有的佔了重要角色(如船工語),有的則迅速帶過(如烏爾都語、波斯語)。不同語言交換的界面都同時蘊含宰制、屈辱、解放、救贖的各種可能。但這由於語言昏眩而帶來的無限出路,無法翻譯──至少,無法翻譯為標準國語。當下我們使用的標準國語已經過漂洗,隱去一切宰制的痕跡。只有在不同語言也試著擠入漢字書寫系統(如閩南語與客語)時,從使用者的反應──尤其是來自社經地位優勢者的反應--我們才可能讀出如空中鳥跡一般無形又遍在的宰制。矛盾在於:當我們愈精通某種被教育與國家體制認可的語言,熟悉它的一切精巧細緻與弦外之音,我們就在無形中減少了習慣與使用另一種語言的機會。口語溝通方式邁入文字溝通方式(orality to literacy)更是另一樁不啻於心智革命的的浩瀚工程。

(http://amitavghosh.com)

從這個角度而言,何以尼珥最令人同情可能就不意外了。他也是一位linkister(字源與”link”相關,用以形容譯者。《朱鷺號.字詞選註》頁508)。

在此摘錄一段博杰普爾語對尼珥的意義:

尼珥隔著氣孔也在聽女人的歌聲,不論當時或以後,他都無法解釋為什麼過去兩天以來圍繞著他的這種語言,突然在這一刻像洪水決堤般湧進腦海。是狄蒂的聲音或歌詞的片段,使他想起她說的博杰普爾語,就是帕里莫在他小時候跟他說話慣用的語言──直到有天他父親下令制止。老王爺說:霍德家族的運勢建立在他們與當權者溝通的能力之上;帕里莫的鄉下口音只有被驅策的下人使用,尼爾不准再說這種方言,否則他開始學習領主世子必須通曉的印度普通話與波斯語時,口音就不純正了。

尼珥一向是個孝順的兒子,從此就在腦子裡瘞埋了這種語言,但它卻在不知不覺中活了下來──現在他聽著狄蒂的歌聲,才發現這方言的秘密養分來自音樂:他一直愛好三拍子的達德拉謠(dadra)、春季謠(chaiti)、十二月份歌(barahmasa)、四季謠(hori)、雨季謠(kajri)──都與狄蒂唱的這種歌曲類似。聽著她唱,他才明白這些音樂為什麼都用博杰普爾語發聲;原來恆河與印度河之間的所有方言,用於表達愛情、渴望與分離時──描寫離鄉背井與留在故鄉的人面臨的困境──都不及它強大有力。

究竟為什麼緣故,命運之手要離開繁榮的沿海地區,深入遙遠的內陸,降臨在這批比任何人都更頑固地把根深植於恆河淤泥之中,生存在必須痛苦播種才能收穫故事與歌曲的土壤裡的人身上,在這片被異族征服的平原上,挑選這群男女來離鄉背井?簡直就像命運一拳打穿大地活生生的身體,把它受傷的心臟硬生生撕下一塊。(頁370-371)

在象徵的叢林裡

幾位小說主角均可視為象徵。狄蒂與賽克利是第一章的唯二主角。尼珥在第二章登場。卡魯瓦與喬都在第三章。船商勃南在第四章。加齊普爾的中央鴉片廠在第五章。寶麗正式出場在第六章(註十八)。在這幾組象徵之中,二副賽克利與朱鷺號可以說是最容易辨識的一組:兩者俱象徵著海洋──世界經濟重心從大西洋往印度洋的過渡。朱鷺號從運奴船轉變為運送鴉片與囚犯苦力之船。賽克利本身則是象徵著種族以及其構造符號──膚色、口音、語言、衣著──均在此航程中「一切堅固者皆煙消雲散」。狄蒂與卡魯瓦,象徵著(陸地)階序的明面;追捕她的比洛.辛則象徵著階序的暗面。尼珥自身就象徵著殖民地地主與知識分子的矛盾與屈辱,但他與阿發比親情還堅固的友情,又意味著朱鷺號同時是牢籠、子宮與家的解放可能。最後,是作品的真正主角:罌粟與印度洋。一方面,它們不象徵什麼。它們就是它們自己。但一方面,它們又是最豐富的象徵:帝國、商品、道德、自由貿易、毒品與身體(一旦被鴉片攫住就難以掙脫,豈不也很像資本主義擴張的隱喻?)、世界經濟局勢的過去與未來。

由於在書評上篇中,已經長篇摘錄了尼珥與英商勃南、領航員竇提、二副賽克利等人的晚宴,一瞥殖民地知識分子的窘境,這篇將略過尼珥的象徵意義(註十九)。我從賽克利開始,談他作為朱鷺號航程中最資深的船員之象徵意義。其次,重點將放在狄蒂此一矛盾象徵身上。

賽克利

賽克利原本是個木匠,逃離巴爾的摩造船廠的虐奴慘況,登上朱鷺號(註廿)。朱鷺號從巴爾的摩出發,人手與伙食都嚴重不足,航行至南美巴塔哥尼亞沿岸,由於天候之故取道好望角,又在赤道無風帶滯留兩週。航程中,二副墜海,大副在好望角逃跑。賽克利既非高級船員,也不屬於低階水手,卻逐漸以兩個集團聯絡人的身分以及其與水手患難與共的仗義性格,在前海盜水手長阿里的調教下,逐漸成為高級船員。到了加爾各答,公司老闆勃南任命他為二副。他在朱鷺號上的神奇命運,與勃南可疑的殖民地陞官路徑,恰成對比(註廿一)。

賽克利,馬里蘭州解放女奴之子(註廿二)。透過他,讀者得以略知朱鷺號的歷史──原本作為運送奴隸的「黑鳥船」(blackbirder)。廢除奴隸貿易後,朱鷺號速度不敵英美的海軍巡邏艦艇,由勃南兄弟公司(Burnham Bros.)買下,轉營鴉片運輸。「待遇菲薄,宛如水上地獄」,歐洲與美籍水手避之唯恐不及,只能招徠宛如海上丐幫的lascars(「船工幫」)(註廿三)。透過賽克利的視角,我們也開始認識這來自四面八方的水手:

[賽克利]一直以為船工幫的意思是這批人同屬一個部落或種族,就像印地安人中的契洛基族或蘇族。這下他才得知,他們來自相距甚遠的不同地方,彼此毫無關係,唯一的共同點就是印度洋。這些人包括中國人、東非人、阿拉伯人、馬來人、孟加拉人、果阿人、泰米爾人和緬甸的若開幫人。他們十到十五人組成一個團體,有個代表他們發言的領袖。這種團體不可拆散;要就全體雇用,不然就一個也不用。……先說他們的穿著:他們都打著娘胎裡帶來的光腳板兒,很多人似乎沒有衣服,只用一塊薄棉布圍在腰上。有人穿腰間繫帶的燈籠短褲走來走去,還有人穿襯裙似的沙龍,露出兩條瘦腿,所以甲板有時看起來活像妓院客廳。」(頁22)

葛旭表示:丐幫也似的船工(lascars)──其中不乏海盜──「就像是今日西方的許多無文件[非法]移民……他們可能是第一批自由且大量地加入全球化工作場域中的亞洲人與非洲人」(註廿四)。

賽克利的寓意有趣。他「中等身材,體格健壯,皮膚呈老舊象牙色澤,滿頭漆黑捲髮遮住額頭」(頁19)。王公尼珥初次見到他時,「對這氣質優雅,進退有度的美國年輕人頗有好感」,認為他的儀態係來自於古老貴族世家(頁106)。阿里水手長(與船工幫)也將希望寄託於賽克利──「賽克利幾乎就是他們的一分子,卻同時擁有力量扮演他們永遠高攀不上的角色;他們希望他成功,不僅是為了他自己,也為了他們大家。」(頁55)雖然這樣的動機並非高貴無私──阿里水手長私心盼望培育賽克利成為海盜──一樁並不比走私鴉片與運送奴隸要來得不高貴的行當(頁412)。

賽克利的寓意是明顯的:「種族」可否轉變?在陸地上是很困難的,但在海洋中可以──從大西洋航向印度洋,在世界經濟的局勢轉變之中,可以。賽克利在印度遇見白種人──船商勃南、領航員竇提、船長齊林斯基、大副柯羅之時,從他們不經意流露出的態度,賽克利知道自己得緊緊地守護著八分之一黑人血統的秘密。當他表示:罪不二罰,高階種姓的狄蒂與賤民卡魯瓦的私奔不應處以鞭刑之時,船長針對種族與階序做了簡短的演說:

賽克利說:「他選什麼人做妻子不關我們的事吧?他被我們居留期間,也不能用這理由鞭笞吧?」

「這樣嗎?」船長挑高眉毛說:「我很驚訝,瑞德,全世界的人當中,以你一個美國人,居然會提出這些問題。唉呀,你想,如果一個白種女人在馬里蘭州被黑人玷汙,會發生什麼事?你或我,我們當中的任何人,會如何對付一個勾搭上我們的妻子或姊妹的黑人?(下略)」「你們應該知道一點,白種人和維繫北印度統治權的土著之間有個默契──就是在婚姻與生育的事務上,同類相聚,雙方涇渭分明,不可混淆。一旦土著失去信心,不相信我們能保障階級秩序──一切就完了。兩位,那就是我們統治的末日。這一不可侵犯的原則是我們權力的基礎──因為它,我們的統治才跟墮落、腐敗的西班牙人、葡萄牙人不一樣。啊,先生,如果你想知道異族通婚、雜種繁殖的下場,只需去他們的領地看看……(頁449-450)

大副柯羅發現賽克利在船員名單上登記為「一半黑種」之時,其反應非常奇特(註廿五)。原本處心積慮陷害二副的柯羅,緊握著巴爾的摩的船東所開的船員登記單(上面註記著船員的種族所屬),態度有了一百八十度的轉變。

「你是甚麼樣的人,瑞德,對我沒有差別。如果你問我,這只證明了我們是同類。」(頁472)

雖然大副語氣粗魯,賽克利卻察覺他的內心世界已瀕臨崩潰邊緣,而且出乎意料地發現自己竟有點同情他。他看著柯羅捏在手中的那張紙,難以置信地想到,那麼不具分量、看似無害的一個小東西,可被賦予那麼大的影響力:它竟能化解恐懼,剝除它賽克利偽裝成「紳士」時,顯得無懈可擊的表象。它竟能將他改頭換面,使他對一個顯然只能對自己能操縱的人與物產生慾望的人具有吸引力;而整個改變的核心,竟然只是一個詞--這一切凸顯的倒不是那些力爭上游的人有多變態,反倒彰顯了這世界是多麼錯亂。(頁473)

賽克利的形象與寓意極為鮮明。伴隨著他出場的諸多情節與對話,在在挑戰了基於生物體質特徵而定義的「種族」。參考框架一調動,「種族」的定義與效用就改變了。朱鷺號離開加爾各答前往模里西斯時,原本從巴爾的摩一道出海的船員已經全然無存──死亡或離開──賽克利成為最資深的船員,也是唯一受巴爾的摩船東所註記的船員種族之影響的船員。他學習船工語、特殊航海詞彙(頁24),並且有變化口音的能力(頁56)。賽克利說話的口吻──在譯本中──中規中矩,不像阿里水手長那樣簡單鄉民氣(更正:水手氣),不像領航員竇提那樣粗鄙(註廿六),但他的靈巧與能力(以及稍淡的膚色),使得「種族」標記逐漸地淡去。

(未完待續)

註一:澄觀述。淨源錄疏注經。新纂大日本續藏經第07冊No.234 華嚴經疏注 (58卷)。

註二:紐約市觀察家週報(The New York Observer):「葛旭的這本書與史詩電影的相似處要多過現代小說。」(《罌粟海》卷首推薦)

註三:原文網址:https://read01.com/jyEmeB.html

註四:即使憤怒,但葛旭沒有將小說藝術犧牲在意識形態的祭壇上,如米蘭昆德拉所擔心的(見《小說的藝術》與《被背叛的遺囑》)。

註五:Luo, Shao-Pin. "The way of words: Vernacular cosmopolitanism in Amitav Ghosh’s Sea of Poppies." The Journal of Commonwealth Literature 48.3 (2013): 377-392.

註六:參考Hardenburg, Walter Ernest, and Roger Casement. The Putumayo: the devil's paradise; travels in the Peruvian Amazon region and an account of the atrocities committed upon the Indians therein. T. Fisher Unwin, 1912.或者人類學中極富盛名的Taussig, Michael. "Culture of terror—Space of death. Roger Casement's Putumayo report and the explanation of torture." Comparative studies in society and history 26.3 (1984): 467-497. 以及Michael, Taussig. Taussig, Michael T. Shamanism, colonialism, and the wild mana study in terror and healing. University of Chicago, 1987.

註七:思及亞馬遜橡膠潮(rubber boom),令讀者很難不對當時的祕魯、哥倫比亞、巴西、英國與西班牙人生起強烈的種族偏見。這些殖民者與二戰後德國人的差別在於,被剿滅的印地安部族已經無法為自己辯護。但是倖存的猶太人尖銳全面地鬥爭。如果是Patrick Wolfe(1949-2016)來寫,很快地矛頭就會指向盧安達的比利時人、北美的美國人、南非的英國人、巴勒斯坦的猶太人……但他已經不幸英年早逝了。我們的確需要月之暗面的歷史與歷史家。

註八:Macarthur, J. W. S. Notes on an Opium Factory. Printed at Thacker, Spink & Company's Press, 1865.依據Buchan (2008)所說,這書全世界可能現存不到二十本。

註九:Buchan, James. "Lascars, sepoys and nautch girls." The Guardian, 7 June 2008. Web.

註十:Page, B. "Addicted to empire: An interview of Amitav Ghosh." The Bookseller. 13 Mar 2008. Web. <http://www.thebookse..er.com/in-depth/trade-profiles/54929-addicted-to-…;. from Luo, Shao-Pin. "The way of words: Vernacular cosmopolitanism in Amitav Ghosh’s Sea of Poppies." The Journal of Commonwealth Literature 48.3 (2013): 378.

註十一:Luo, Shao-Pin. "The way of words: Vernacular cosmopolitanism in Amitav Ghosh’s Sea of Poppies." The Journal of Commonwealth Literature 48.3 (2013): 377-378.

註十二:Schine, Catherine. "Adventures in the Opium Trade." Rev of Sea of Poppies. The New York Review of Books January 15 (2009).

註十三:類似觀點,如Maslin, Janet. "Afloat in a World Made Dizzy by Opium." New York Times, 5 Nov. 2008. Web. Luo (2013), Schine (2009)等等。

註十四:Schine, Catherine. "Adventures in the Opium Trade." Rev of Sea of Poppies. The New York Review of Books 15 (2009).

註十五:〈附錄二:航行在語言之海:與朱鷺號的創造者對談〉《罌粟海》頁489。

註十六:Kaplan, Robert D. Monsoon: the Indian Ocean and the future of American power. Random House Incorporated, 2011. 引用自Hofmeyr, Isabel. "The complicating sea: the Indian Ocean as method." Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 32.3 (2012): 584.

註十七:Engseng, Ho. The graves of Tarim: genealogy and mobility across the Indian Ocean. Berkeley: Univ of California Press, 2006. xxi. Print.

註十八:Simpson, David. "Review of ‘Sea of Poppies’ by Amitav Ghosh ." London Review of Books 31(20). 22 Oct 2009. Web.

註十九:Paulette, 她的奶娘稱她菩特麗(Putli ,意為洋娃娃doll,《罌粟海》頁69),領養她的勃南家人稱她寶格麗(Puggly/Pugli,「瘋婆子」,頁123)。她在語言混雜的教養下長大,最先學會的語言是孟加拉語(頁69-70)。

註廿:也因為尼珥的象徵與轉變十分複雜,更牽涉到書末附錄的〈朱鷺號字詞選註〉(The Ibis Chrestomathy) ──對英語霸權的溫和諧仿(嘲諷與致敬)。

註廿一:賽克利目睹白人木工揮舞尖撬群毆黑奴,黑種自由民只能瑟縮在旁,不敢介入(頁57)。

註廿二:船商勃南出身利物浦,因為個性惡劣而被家人送上船,在英國的流刑地安達曼群島服事監獄牧師,之後漂泊到大西洋運奴船,十九歲時航向廣州,在貿易公司(怡和洋行前身)任職辦事員,透過教會而與鴉片商搭上線,前往印度。在印度經營兩項事業:運送罪犯前往英國各島嶼監獄,以及運送鴉片前往中國。,「三十出頭,他已和他的兩個兄弟合夥,公司也在業界數一數二,在孟買、新加坡、亞登、廣州、澳門、倫敦與波士頓都設有辦公室」(頁78)。領航員竇提評論道:「這是殖民地的魔法。一個在船上鑽營往上爬的小子,如同任何為東印度公司工作的再生族(twice-born),就有資格變成大老爺。加爾各答每扇門都為他敞開。」(頁78)

賽克利的母親有四分之一黑人血統,父親是白人,因此是八分之一黑白混血。關於血統的比例,賽克利「像背書一般」地熟練(頁472)。

註廿三:Lascars,東印度水手,小說中譯為「船工幫」。

註廿四:Ghosh, Amitav. "Of fanas and forecastles: the Indian Ocean and some lost languages of the age of sail." Economic and Political Weekly (2008): 58. 引自Luo, Shao-Pin. "The way of words: Vernacular cosmopolitanism in Amitav Ghosh’s Sea of Poppies." The Journal of Commonwealth Literature 48.3 (2013): 380.

註廿五:從頁472到474的對質判斷,若非大副柯羅是個意圖勾引賽克利的性癖好者,否則就是個竭力隱藏自己身分的混血。

註廿六:我相信,在原文小說中,這些人的英語口語表達風格一定更大相逕庭。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

bricoleur 語言、暴力、救贖與罌粟之海(中) (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6601 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應