「聲音」隨想曲

有聲的權利、無聲的權利、以及其他

今天,我想來「說一說」關於「聲音」的一些故事。

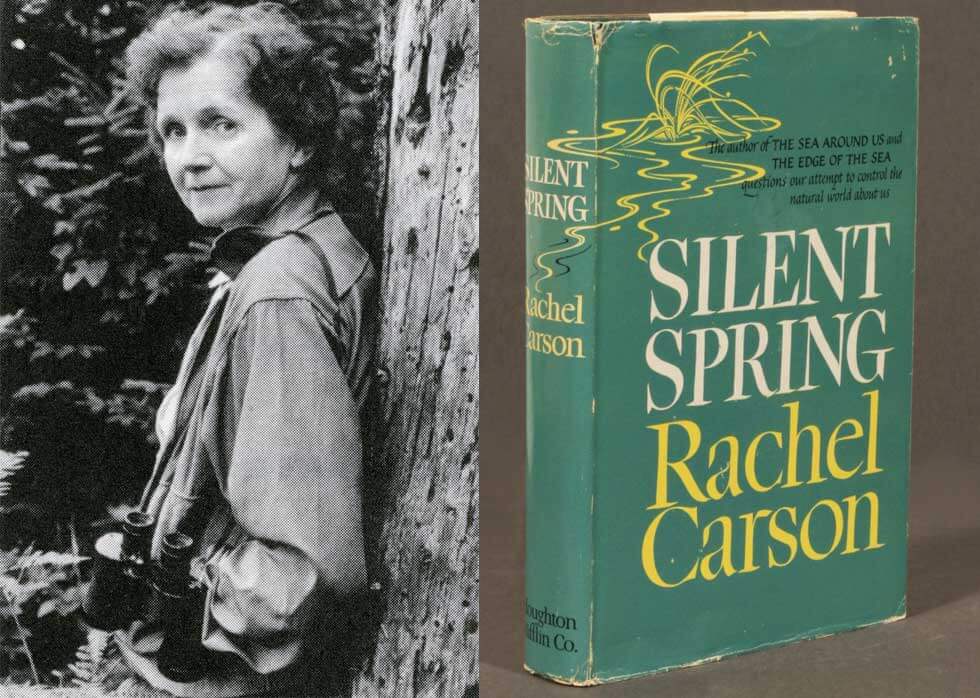

「聲音」這個中文名詞,在英文裡又可以分成「voice」與「sound」,「voice」指的是人說話或唱歌時發出的聲音,「人聲以外」的聲音則是「sound」。不管是人的話語、還是其他的聲音,「聲音」是與他人連結的重要媒介,也是重要的感官之一。沒有聲音存在的世界雖然寧靜,卻多少也有點孤寂。美國海洋生物學家瑞秋·卡森(Rachel Carson)在1962年出版了《寂靜的春天》(Silent Spring),談到人類為了方便工業化農業生產,大量使用農藥而造成環境汙染與生態浩劫的結果,使得我們再也聽不到蟲鳴與鳥叫,本來應該活力充沛的春天裡一片死寂。這本書談到失去「聲音」的大自然,驚醒大家,促使公眾開始有了關注農藥過度使用與環境污染的討論與對話,美國也於1972年禁止將DDT用於農業上。人們關心的話語(voice),讓大自然重新恢復了該有的聲音(sound)。

我記得中學的時候曾經問過自己,甚麼是我生活中不可或缺的事物。那時自己想了一下,選出三樣我覺得絕對不能沒有的東西,分別是:床、收音機、還有書。那時的生活除了上學之外,基本上其他時間我都是躺在床上邊聽音樂邊看雜書;那是還沒有手機的時代,更不用說網路及智慧型手機,收音機可以用來聽廣播、也可以用來聽卡式錄音帶或CD裡的音樂(糟糕,不小心曝露了我的年紀)。躺在舒服的床上,有書有音樂,我就能連結上外面的世界,在那段漫長而孤寂的青春歲月裡,給了我一條生命的繩索,得以連結讓生命繼續下去的動力。後來才發現,除了音樂之外,書裡的文字其實也是種不出聲的「聲音」,說著作者想說的故事、想表達的理念或人生。

成年之後,雖然還是喜歡,卻發現自己漸漸沒有那麼常聽各種音樂。年紀越大,外在的紛擾就越多,在眾聲喧嘩之際,我越來越喜歡獨自處在寧靜。不過這不代表我沒有任何「聲音」,我仍然是個喜歡自問自答、自言自語的人。有次跟讀小學的姪子聊天,講到我這個跟自己說話的怪習慣,那小子對我說,我需要自己的「威爾森」(Wilson)。「威爾森」(Wilson the Volleyball)的哏來自湯姆漢克斯2000年的電影《浩劫重生》(Cast Away),片中湯姆漢克斯遭遇空難獨自漂流到無人荒島,因為太寂寞了,他在一顆排球上畫了一張臉孔,還為它取名為「威爾森」,每天對著它說話,成為他荒島生活四年中唯一的伴侶。後來讀到米德(Mead,G.H.)關於「心靈」(mind)與「自我」(self)的理論,他談到心靈的社會性,人類心靈存在的前提是有聲姿態和表意符號(也就是語言),心靈基於內在對話而產生,與持續地互動、還有個體與他人的對話有關。也就是說,我們內在心靈的成形,就是一個不斷的與外在的聲音與符號進行有意義對話、並採取適當回應與行動的過程。我好喜歡米德的這個詮釋,因為他的理論讓我知道,喜歡安靜地自言自言的我,並不是一個怪咖,這可是我努力經由這種對話,嘗試建立自我強健心靈的有意義過程。

無聲的權利:「聲音」的空白與「寧靜權」

然而喜歡在寧靜中進行這種內在心靈對話過程的我,不斷在現實生活中遭受到強大的挑戰,因為在生活周遭的環境中,就是有很多讓人無法安靜的時刻。不知道有沒有人跟我一樣,在室內或戶外都遭受到許多的聲音轟炸。想出去安安靜靜的吃頓飯,餐廳裡播放的是快節奏熱門舞曲。改去其他地方逛逛好了,量販店、超市、百貨公司裡不斷地大聲播放著:「三個一百,要買要快」,或是他們自家店裡的主題曲,讓我不但不想搶購,還想瞬間奪門而出;只聽幾分鐘我就受不了,在店裡長時間工作的人們應該會有精神衰弱的問題吧,不知道可否向勞動部檢舉這種「噪音職災」。

好吧,不去室內,去戶外總可以吧。在戶外,還是會遇到大聲播放音樂的商家、手機播放出音樂的單車騎士、大聲聽著那卡西的登山健行者、或是用超大音響播放出罐頭音樂的所謂「街頭藝人」。有次傍晚想放鬆一下,去淡水的漁人碼頭走走看夕陽,結果一個老先生大聲放著伴奏帶,用擴大器拉著二胡大聲演奏著「金包銀」之類的歌曲,聲音大到不管走了多遠都還聽得到。我實在受不了,客氣地請他可否把麥克風跟伴奏帶關小聲一點,他大聲指著自己的許可牌,說他可是街頭藝人,然後就把聲音放得更大聲。我只好快快離開那個地方。

我試著回想一下,為什麼在日本、歐洲、或美國的時候,不管是在室內或戶外,我很少感到如此焦躁不安與反感;碰上街頭藝人的時候,更多時候覺得是享受而特地停下步伐,是不是我自己太過崇洋媚外?想了一想,有一個很大的差別是,我們很少讓聲音「留白」。我在歐洲去過一些餐廳,很多餐廳空間不大,所以桌與桌之間很密集;每桌都在開心地吃飯聊天,但神奇的是,雖然聽得到彼此的聲音,但我從來都不需要提高嗓門說話,因為大家都很克制地控制著聲量,所以我可以很放鬆地用餐。然而,台灣的餐廳似乎很怕「聲音」的空白,所以常大聲放出音樂或電視節目來填補這個空白;用餐的人們為了聽到彼此的聲音,只好更大聲的講話,所有的人都大聲的結果,就是一個我們習以為常的「鬧熱」感。可是這樣真的很累,所以後來我就很少去熱炒店之類需要大聲說話的地方。

有聲的權利:誰有權力出聲?

就算待在自己家裡,也很難享有完整的寧靜。當初找房子的時候,我刻意避開人口密集的區域或大樓,在人口相對不密集的外雙溪找到一個台北市少有的靜巷住宅區。這是個老舊住宅區,有鐵皮屋的那種,可是因為環境相對單純,所以我很喜歡。這是一條有趣的小巷子,只容一輛摩托車經過的寬度;巷口有人在家裡固定開麻將桌,有年輕人從事網購,巷子中間有人專門在作資源回收,巷尾有人喜歡釣魚並常在路中間當場殺起魚來,還有一間小小雜貨店兼作手工包子饅頭。

剛搬去的前幾年跟鄰居們相安無事,出門遇到還會打招呼稍微聊聊天,然而這幾年因為隔壁的年輕夫婦陸續有了二個小孩,寧靜的蝸居生活開始變卦。小小孩精力旺盛,常在清晨五、六點就起床,從隔壁家的前面咚咚咚跑到後面,再咚咚咚跑回前面,中間夾雜著尖叫嘻笑聲。我深深知道現在年輕夫婦工作與育兒生活的不容易,我也很敬佩他們為了台灣少子化危機作出貢獻,但每天清晨被小孩尖叫與跑跳聲音吵醒真的不是一件愉快的事情。於是我們很誠懇地去按了幾次門鈴,請小孩的父母與祖父母(他們在這條巷子裡有三間房子,一間祖父母住,一間年輕夫婦跟小孩住,另一間當倉庫)幫忙一下,可否在早晨盡量讓小孩的聲音小聲一點。沒想到這就是鄰居跟我們翻臉的開始,從此之後視若不見。

再久一點,發現這家人所發出的聲音大小,其實是有著高低位階。受寵的兩個小小孩在這個家裡有很高的地位,講話最大聲,很少聽到大人們要他們降低聲量。其次是這個家族的二位成年男性,特別是警官退休的爺爺講話聲音宏亮、丹田有力,每天午睡起來,大聲放出卡拉OK伴唱帶,開懷拿著麥克風唱個一小時懷舊國語金曲。我覺得老年人能每天開懷唱歌是件很不錯的事情,但其實他可以把門窗關上、或是不要把麥克風開到最大聲,不需要讓街頭巷尾一起陪著練唱。卡拉OK唱完,接著是護士退休的奶奶開始練鋼琴;其實住了幾年,我沒聽過幾次奶奶說話的聲音,雖然我覺得鋼琴聲比起音調不準的歌聲更容易忍受,但彈過幾年鋼琴、也曾在小樂團裡擔任過不專業鍵盤手的我,很清楚知道鋼琴其實有個踏板可以把琴音變小聲(電鋼琴更好,可以調小聲或帶上耳機)。好幾次我人在家裡聚精會神地工作,只好暫緩先休息一下;遇上有媒體電話連線訪問、需要遠距會議或上課的時候,只好換成我把自家門窗緊緊關閉,企圖換來一點不被干擾的寧靜。在隔壁鄰居家中,最沒有聲音的是年輕的母親,也就是嫁進來的媳婦。我幾乎沒有聽過這位年輕母親的聲音,只有幾次聽到她用著沙啞的微聲,溫柔地要小孩降低音量。

除此之外,我還聽過年輕的父親用著字正腔圓的外省腔「國語」,對著外人抱怨這條巷子居民水準如何低落,即使他們家才是這條巷子裡對外製造最多聲音的人家。不管是居家、唱卡拉OK還是練鋼琴,其實都有能把聲音變小的方式,只是選擇要或不要的問題。聲音大小,有聲與無聲,與社會關係及社會地位息息相關。光是坐在家裡,我好像就可以開始以我的鄰居家為核心,進行這個「聲音人類學」的田野工作。

田野經驗:人所說的、與不能說的秘密

多年的田野工作經驗,讓我學會不那麼依賴所謂「報導人」的聲音。現在很多人採取質性田野工作的方法,就是去進行短期訪問。但我的經驗告訴我,其實報導人所說的往往是有限與片面的資訊,或是他們在思考過後,想讓研究者幫他們說出來的訊息。

我過去在中國西南喜馬拉雅山區(小涼山地區)的摩梭人區域進行過將近十年的田野工作,但多數我所知道的重要事情不是報導人告訴我的,而是我長年在那裡生活過之後觀察歸納出來的。有些報導人會告訴我很多片面或不實的資訊,甚至是謊言。有幾次我被我最親愛的姊妹欺騙,她沒有告訴我實情,我知道她沒說實話,但我不會拆穿她,因為換成我在她的立場,我也會這麼作。每天我們都會說很多不實的話語,大多時候沒有惡意,像是「這個觀點真的很有趣」(其實覺得很無聊)、或是「妳看起來氣色很好」(其實是變胖了),有些時候則是選擇性的閉口不說(誰想得罪人),或是只說出對自己比較有利的片面之詞(人不為己天誅地滅啊)。我自己為人都如此不誠實,因此當田野報導人告訴我一些事情的時候,我不會選擇完全的相信,而是進一步去思考為甚麼她/他會如此說,也會訪問不同立場的人,聽聽他們的說法。

然而,經過將近十年來來去去在摩梭區域的田野生活之後,我才發現一些重要的議題,是我過去幾年每天都在目睹卻沒發現的,因為這在他們的社會裡是一個不能說的秘密與禁忌,就算幾次問過他們,也從來沒人告訴過我實情。經過十年,我才發現這個不能說的禁忌,寫成博士論文並得到學位之後,我經歷很深的掙扎。我覺得我的研究發現很有趣,而且幾次跟不同國家的學者討論過之後,聽過的人也都覺得很有意思,希望我趕快發表出來。然而,這是我親愛的摩梭人們的禁忌,是他們生活中不能說出口的秘密啊;我對他們有很深的感情,身為外人,我有資格公開發表出來嗎?掙扎了很久很久,雖然圖書館架上還有(無法也不能選擇撤下來,畢竟這年頭論文議題很敏感),後來還是選擇不公開發表出去。雖然可惜,我暗自盤算著,也許再等一段時間,當這件事情對摩梭人來說不再是禁忌與不能言說的秘密之後,我再來公開發表好了。也因此,我選擇重頭開啟新的韓國田野,開始聆聽不同的聲音。

失語的過程、與聆聽的必要

說與不說,有時候是一種兩難。在這個時代,很多時候我們會有一個感覺,覺得說話與發表言論是我們天賦的自由與權利。然而更多時候,說與不說並不是一個簡單的選項。

最近聽到兩則關於臉書與社交媒體(SNS)的事情。臉書與其他社交媒體看起來像是個人的空間,其實一點都不個人。最近最熱門的就是「廚房裡的人類學家」莊祖宜的故事,過去她常在臉書與其他社交媒體上發表個人與家庭生活上的一些瑣事,也有很多關注者。然而最近因為中美各自關閉對方領事館的爭議,身為美國外交官眷屬的她也被捲入爭議當中。過去所說的那些美好的生活瑣事,全都成為「呈堂證供」,變成網民攻擊的目標。前陣子在某個學術年會上,偶遇一位在香港工作、特地回台參加會議的朋友。因為香港國安法通過實施的緣故,他最後決定關閉個人臉書,以免被政治議題波及。

政治不正確的力量常讓人失語,另一個讓人失語的原因,是所謂的「政治正確」下的「沉默螺旋」(spiral of silence)現象,也就是當一種看似政治正確的言論占據強勢地位之後,其他不同的聲音與意見就因此不敢說出來。這些失語的過程,不管是政治正確或不正確,往往就像瑞秋·卡森所形容的寂靜春天,讓社會失去了該有的活力。

一個健康的社會,不應該只有一種聲音,我們必須創造能讓不同聲音勇敢發聲的環境;除了發聲的權利以外,一個健康的社會,也應該能讓人擁有寧靜的權利。除了有聲的權利、無聲的權利之外,我所期盼的健康社會,還需要有許多傾聽他人聲音的人。沉默有時,發聲也有時,希望我們必要的時候能好好地靜下來,認真地互相傾聽那些不管是有聲、還是無聲的聲音,我想,這是共同邁向健康社會的重要途徑。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

何撒娜 「聲音」隨想曲:有聲的權利、無聲的權利、以及其他 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6828 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應