李維史陀的現代美學與音樂異想

音樂表達那些無法被言語述說,但是又無法使人保持緘默的事物。

Music expresses that which cannot be said and on which it is impossible to be silent. (By Victor Hugo)

結構主義人類學家李維史陀於2011年過世,其著作不但啟發著上個世紀人文諸學跨領域的研究,他的書寫強調運用感官能力,包括視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺的描述與想像,作為理解人類普遍心靈的基礎工具。其中,他對於文化(神話、親屬)的區域平行分析,展示其隱喻借用自人的音樂與語言的結構,在人類學的著作中特別地引人矚目,(其實是因為不容易搞懂他到底想講什麼?);在認知音樂學界中,文獻卻少得驚人。原因無他:他的「科學」理論太前衛跳躍,而我們這個時代的專業理論分工極細微,要用科學或美感一項來融通文化感知談何容易?

李維史陀並提出音樂和神話都是寓居於語言文化中,是分別發散到不同方向去發展的象徵溝通系統。他認為人類聲音溝通的語言具有語音(就是發聲)、單字(組合一連串聲音成為意義結構)、和語句三個層次,但音樂缺乏語言所具有的單字層次,而神話則沒有相當於語音的層次。因此,對李維史陀而言,它們都具有類似語言般的溝通特性,神話和音樂都可以當作複雜語言符號來理解。

1. 從發展主題與動機運用中淬礪出音樂普遍元素

依卡西爾(Ernst Cassirer)的看法,人可被定義為會創造與使用複雜語言符號的動物(之一!)。如果要瞭解人自身與人的文化,只有通過研究神話、宗教、語言、藝術、科學、歷史等符號形式才有可能。至於如何解讀這些符號,李維史陀將音樂的創作邏輯,借用來解釋神話的文本素材及其組織,以體驗人類心靈普遍的認知結構。他看穿了巴哈的《賦格曲的藝術》中的時間藝術手法,特別欣賞將樂曲主題被上下顛倒(inversion,音樂上稱為倒影)、前後倒置(retrograde,逆行)、或兩者兼有的逆行倒影(retrograde-inversion,抱歉, 不是你想的倒行逆施)。這就如同在區域內各處的神話,往往兼有相似的主題(例如:伊底帕斯情結),但是意義功能不盡一致,乃實現了以看似不同的文本來改變內部結構的互相參照方式,進而述說了跨文化上的普遍禁忌(如:亂倫)、或看重的秩序(婚姻結構)。

17世紀在巴哈(Johann Sebastian Bach, 1685-1750 A.D.)的時代,就有下面俗稱【螃蟹卡農】的著名的流行主題,讓所謂的溝通符號主題可以被倒轉、分割後,仍能與原主題結合,產生比原主題更擴大的清晰複音(plural)聲響。這是人類音樂超越人類語言中因受限於單字層次的歷時特質而達到的嶄新聲學技藝。(難道還有其他動物有音樂?不知李維史陀有想過嗎:鳴禽唱歌更近於音樂,而不像是一種語言現象。此乃後話,容後再表。)

在巴哈去世的200年後,20世紀現代音樂家荀白克(Arnold Schoenberg, 1874-1951 A.D.)在無調音樂的12音列使用上,仍著迷於巴哈幾何式的主題變化手法,但更強調打破調性音樂對於音律不公平的偏執使用,一反古典音樂通常只使用同一音階12音中的七個音:CDEFGAB,亦即 Do Re Mi Fa Sol La Si),這讓倒轉變化後的現代音樂聽起來幾乎無法辨認它的原初基本動機。(太破碎了,連骨頭都分解成原子成分了)。

愛聽古典樂的李維史陀,當知他的時代正積極開創出上述荀白克式、深寓現代主義精神的音樂聲響,他挪用音樂的創作方式來解釋各地不同文化所變形呈現的【神話素】,描述一個神話可以寓居於一系列的簡單“主題”....這個故事主題系列可以被倒轉、被翻轉、翻轉又倒轉、與另一個主題結合,進而被變化,被擴大,被簡化等,乃至於建立符號的參照座標體系,而其間意義就在變形主題的關係間開展出來。

2. 文化如音樂的隱喻 (CULTURE is MUSICAL)

李維史陀還衷心讚嘆複音音樂的疊影特質:就是在語言對話中,我們往往無法同時聽清兩個人說話,但在與語言關係最密切的歌劇,重唱的音樂形式不但能藉由節奏與和聲的層疊結構,清晰地呈現多人對話的關係,而在莫札特的歌劇中,甚至讓8個人同時在舞台上對話(唱)而毫不混亂。李維史陀曾描述他形容為「柵欄似的五線譜」,是音樂文本最吸引他的地方,因為樂譜用最嚴格的記譜形式、嚴格的拍號和調號,讓聲響(utterance)堅守時間位移規律,將音符關在一格又一格的小節線中,例如:交響樂總譜中至少有15行不同的分譜同時進行;又例如2/4拍的拍子記號,則必須有兩個四分音符,四個八分音符或等值的時間量質在一小節的格子內。這種形式與表現力的高張力擠壓出的心靈思考,用李維史陀自己的話就是「出於某種神祕的過程,邏輯被轉化成情感」,呈現出來的層疊效果卻能超越人語的溝通線性。我們也可試問,到底「情歌重唱詠歎」比起「閱讀情詩俳句」更讓人動容的地方在哪裡?

讓年輕的李維史陀真正感動的應當是「現代關係」的聲響寓言。在李維史陀23歲時,他進入歌劇院,聽了史特拉文斯基(Igor Fyodorovich Stravinsky, 1882-1971 A.D.)的「婚禮」芭蕾舞劇(Les Noces, 1923)。據描述,他大為震動,隔一天甚至再去看一次。而其演出推動者第亞格列夫於1915年在瑞士第一次聽到作曲家在鋼琴上為他彈奏這個舞劇的時候,更是激動得淚流滿面,譽為「這將是我們芭蕾舞團最美麗而最俄國的創造」。這齣現代舞劇至今還未在台灣演出過,似乎暗示著其旋律、和聲與節奏的革命性,即使在21世紀人群的耳中,依然是很難理解的「結構邏輯」。但我覺得台灣人應當很熟悉音樂中所呈現的「社會生活」群像:包括混亂婚禮的社會儀式性、男方與女方母親對於子女的親情糾葛、現場親人朋友對於新郎新娘的調侃與祝福等。跨越中西,許多人類社會中非常持久的傳統價值,變調在象徵現代生活的混亂情境、極不規則的拍號、與複調和聲中,其實抽象卻又再寫實不過地再現了你我參與或聽聞過的人生現場!

所以嘍,當代文化場景一如現代音樂中的隱喻!史特拉文斯基1923年的「婚禮」芭蕾舞劇是再次使用了這種不規則的重音形式,而早在他1913年的「春之祭」(The Rite of Spring)巴黎首演時就嘗試過,只是其下場是引起觀眾反對、暴動。(想想在台灣,還真是無法想像音樂會的社會效應是會引起革命、騷動?!)。他將大家習慣的1234 1234 1234 1234,即一定數值,重音在第一拍的循環節奏(重音間格為4拍),改為無法預測重音的節奏群: 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234,其重音間格為9+2+6+3+4+5+3=32,亦即樂句第9拍、第2拍、第6拍、第3拍、第4拍、第5拍、第3拍要下重音,實在太不穩定,多麼難以捉磨!

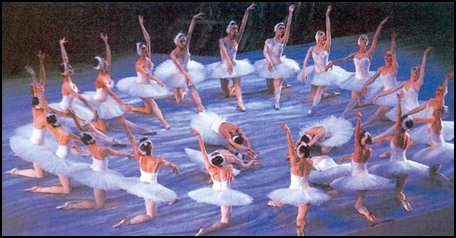

想像一下,史特拉文斯基1913年的「春之祭」是芭蕾舞劇音樂。而不久之前1895年柴可夫斯基的「天鵝湖」才在俄國聖彼得堡首演,才示範過其高貴、古典又浪漫的風格表現,現代浪潮更迭變遷,莫此為劇。從「天鵝湖」到「春之祭」相隔18年,同樣來自俄國作曲家的作品,卻讓宮廷化的「芭蕾舞」呈現出原始、野蠻的視覺形式。還有史特拉文斯基的另一首仿中世紀傳統古調的樂曲,一聽之下,簡直認不出是那個幾年前將歐洲音樂界搞得天翻地覆的作曲家。但是一翻開樂譜,才發現史特拉文斯基又開一個大玩笑,就是樂譜的拍號幾乎沒有兩個小節是維持一致的。這樣的現代技法的書寫,聽到的是模擬傳統對大地的吟唱之聲,乾淨整齊的拍號,卻是完全認不得的聲響。誰是現代? 誰是傳統? 或是人的音樂感知一如李維史陀所愛用的歷史性質隱喻,「如地質史的層層相疊」?

3. 共享的美感:節奏與和聲的秩序性

其實層層相疊的是人類心智的美感經驗。穩定的調性邏輯與傳統旋律,在西方乃至於全球的音樂,一直是最普遍感知的民族音樂現象。2009年於世界科學年會(world science festival)中,其中的一場,由2012年9月剛來台灣舉辦音樂會的人聲大師巴比.麥菲林(Bobby McFerrin)與腦神經科專家做一場精采的對談( "Notes & Neurons: In Search of the Common Chorus")。其中有一段麥菲林當場與聽眾即興五聲音階旋律的樂段,相當精彩。

麥菲林特別提到,不管他到哪裡,這種用肢體暗示音高的遊戲,讓跨文化聽眾回應出五聲音階(Pentatonic)中的結果,幾乎沒有分別。似乎這種以完全五度音程所建立的五聲音階,是一種隱藏於人類腦中的共同音樂結構。事實上,完全五度音程(perfect 5th)的關係,也是自然聲波中第一個能被聽出來、異於本音的泛音,並被許多民族共同發現與運用。在希臘的絃樂器中,被數學家畢達哥拉斯發現為絃長中1:2的比例,而在中國,成為三分損益法的定律系統。其中前五個五度循環所排列出來的音高,就是五聲音階。這種先預設一定的弦長(或管長)為主調所建立的音階,即是調性音樂的開始。

當我們吟唱莫札特的小星星,若是將「1155665-4433221-」改成「2266776- 554#4#332-」,就是將旋律往上移動一音,這也同時移動了調性。幾乎所有的能朗朗上口的曲調,都是建立在預先架設的基準音或是中心音的概念上。若我們迅速的將上兩段不同調性的同旋律快速的移動,如:「1155665-554#4#332-」,旋律就因為回不了家(主調音)而沒有結束感,產生漂浮的虛幻感。史特拉文斯基的「彼得羅西卡」(1911)將調性的差異距離拉得更大,使用C大調和弦和升F大調和弦的並置,調性上相差6個升記號,形成複調性的彼得羅西卡主題。使得原本傳統的俄國布娃娃三角戀愛的悲劇故事,幻化成現代工業社會下,心靈漂泊的離散情感,有一股令人心碎但又淡定的悲傷,有種不知是否想哭的歇斯底里情緒。

尾聲:你暑假要去田野嗎?

當李維史陀在書寫結構主義的通俗暢銷力作「憂鬱的熱帶」末了,提到他在田野工作困頓之際,心頭常浮現蕭邦奏鳴曲作品10之第3首,讓「離別曲」久久縈繞於心,彷彿預言了他一生對於人類普遍美感經驗的追尋旅程。「離別曲」其旋律與樂曲結構依序為:

A段 憂鬱優雅的旋律

B段 疑問式的反向旋律

C段 打破調性的崩毀與混亂

A段 憂鬱優雅旋律的再現

李維史陀沒有明講在他田野工作時,蕭邦「離別曲」其懷鄉(Nostalgic)的色調,帶給他怎樣的對比反差與書寫力量;但在他活了101歲的一生,「離別曲」可是象徵著他對於現代社會擴張的幻滅與不安感。我們若是也渴望回歸到「高貴的野蠻人」的普遍心靈理解,聽聽音樂吧!那怕什麼都好,試試轉換一下左右腦的結構,畢竟如果「人類學」要萬萬歲的話,還是需要各位看官讀者在暑假的田野一路奮戰、還要能平衡身心情意呢!嗚,玉兔今年沒有了果棵會的支持,就只有靠腦海中的悠悠旋律自我療癒了。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

玉兔 李維史陀的現代美學與音樂異想 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/3020 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

玉兔,這應該是你寫過的芭樂中,我個人最喜歡的一篇。因為最近寫論文在想著音樂與我再現民族誌材料上的關聯,看這篇特別有感觸。

kaka,很久不見了ㄝ,有時我看田野裡的朋友,回播以前祭典裡的錄音,真的是覺得他們好喜歡好喜歡那樣的旋律,有時連我也聽得腦筋短路了,一直在反覆那樣的記憶。有些歌,往返盤旋,一直纏著繞在心裡;而有些流行歌,過去就過去了,你不會覺得要再回播一下...

補充一下跟天鵝湖有關的資訊

嚴格來說 天鵝湖的首演(以柴可夫斯基的音樂編創的芭蕾舞劇)是在1877年

柴可夫斯基的音樂在1876年左右就完成了 Julius Reisinger編了舞 由帝國芭蕾舞團首演

不過不太成功

1895年重演的版本是著名的編舞Maurius Petipa等人的版本

也是後來最著名並廣泛流傳的版本

但是1895的版本稱為revival 而非premiere

補充:

danthropos,感謝你的補充天鵝湖首演資訊!

另外,文中提到史特拉汶斯基(Igor Stravinsky, 1882-1971)仿中世紀的無伴奏合唱風格樂曲為「三首俄國宗教合唱曲」( Three Russian Sacred Choruses in medieval)

1.天主經

Otche Nash (Pater Noster) (1926)

網路上有影片( http://www.youtube.com/watch?v=hN86_tTsrqE&feature=related)變換之拍號為: 44 34 38 28 ....

2. 聖母瑪利亞 Ave Maria (1934)

3. 信經 Credo (1932)

近期閱讀文獻,發現他忘記帶錄音設備去採集了!這件事情不知道到101歲的他是否還是一個心底痛

發表新回應