考古遺址的可能性

生活中總是有些小小的巧合讓人驚喜,數月前答應了芭樂小編在這個時間貢獻一篇芭樂文,其實當時對於內容是一點想法都沒有,隨著死線接近,想著或許該把這個暑假所經歷的感動寫出來,對對日期,原來八年前的這個時候,我也寫了一篇芭樂文,回顧那個暑假所舉辦的丸山考古營隊,再重讀那些文字,驚喜自己當年的自言自語好像找到越來越多的共鳴人!

猶記十年前剛回國時,帶著論文回田野地,發現原先要蓋起的靈骨塔因故未建,想起那大半年的田野,以搶救千年遺物為由,忍受著時間及經費的壓力進行了近半年的搶救發掘,結果當年的好意卻讓原先可以安居地底的遺物被迫移走,而那個計劃中的開發,經過十年後,卻仍然在計畫中,站在草木叢生的遺址前,有種荒謬人生之感!

也因此,望著成箱成箱的遺物,我和工作夥伴們疑惑著。因為發掘,物與土地分離。而遺址雖成為列冊遺址,看似獲得法律的保護,土地的利用受到管制,卻也因此造成人與土地的疏離。因為遺址而誕生的故事,在當時的台灣教育環境裡,甚至連存在的位置都沒有,更別提對遺址周遭的人們,因發掘而生的記憶早已模糊。而靈骨塔雖未建成,但是對於開發商而言,"發展"的想像未有改變,「塔夢」仍在。

這樣的故事在當時,亦非異數。全台各地的搶救發掘如火如荼的進行著,考古家為了不與社會「發展」衝突,到處盡“社會”責任,同時,又要傷腦筋如何“典藏”這些被請離的「資產」,更別提那些依靠考古發掘所產生如吉光片羽般的故事,不知在這社會中如何安身。我與夥伴們思考著,是不是有另一種可能,人、土地、歷史與未來?

於是我們決定從分享開始,與大家分享我們在遺址經歷到、學習到的美好開始。這也是2012年舉辦丸山考古營的初衷。當時的營隊集合了一群蘭陽博物館、中央研究院歷史語言研究所及宜蘭縣政府考古工作室內對於考古有興趣得朋友,大家一起學習考古及遺址的歷史,然後透過營隊將這些傳遞給遺址周遭的居民。在這過程中,也不斷思考“塔夢”是否真的是遺址唯一的命運? "發展"就真的只能不斷的建設嗎? 保護遺址就只有依靠法律限制人們與它之間的關係嗎?

同一時間,我與宜蘭縣考古工作室的夥伴依照當時的文資法,共同擬定遺址的監管保護辦法。我們發夢寫到:

「自1998年的搶救發掘結束後,丸山小丘成為居民可見卻不可親的存在,監管單位雖以維護遺址原貌為監管的主要原則,亦希望丸山遺址從一個寧靜的存在轉變為社區居民可以親近互動的場域,因此在透過了解居民的過程中,更積極邀請居民成為參與規劃丸山遺址的一員,最終的目標希望能讓丸山遺址成為民眾日常生活的一部分,成為大家的丸山。」

我們希望遺址的監管保護可以更積極,不僅在做日常的監管,確認遺址未遭受破壞,更希望能拉近遺址與居民間的關係,透過遺址或許可以進一步凝聚居民的共同意識。我們當時透過這個官方式的監管保護辦法,把我們對於遺址與人、時間與空間的想像寫入其中,希望可以讓更多人體會這時空交錯的樂趣,甚至在這之上建構出另一種互動的模式。

在辦法中,我們也列出可能的實施步驟,而其中最主要的則是認識所謂的”在地”社群:

「計劃的初期階段應以實地訪查為主,一方面在了解當地居民的組成狀況、 對於丸山遺址的認識及對於丸山未來規劃的看法;另一方面則希望透過實地訪查的機會,與居民分享過去對於丸山小丘的考古研究所得成果,傳達監管單位對於遺址未來的可能規劃,強調遺址低度開發的重要性,希望將此空間視為社區共同擁有之地,一個可以提供居民認識鄉土,進而凝聚居民意識的場域。不同於博物館強調營運的實質效益,監管單位希望丸山遺址成為一個由居民與監管單位共同規劃,在居民日常生活中發揮休憩及教育雙重角色的地景。」

換言之,我們希望遺址是給居民共同監管保護,而非由上而下的管理,遺址並非只是一個靜態的地景,1990年代末期時,這個區域是傳統的農村景象,稻田環繞在遺址的四周,而到了21世紀,隨著交通的建設,宜蘭聚集了許多城市移民,一棟棟的農舍也在原本相連的農田中豎立起來,更因為附近的實驗學校而聚集了一批教育移民,想要讓遺址與在地有更深的連結,我們也需要更清楚認識何謂在地。

除了舉辦考古營,這幾年我們各自試著用不同方法將遺址的故事告訴居民,蘭陽博物館的常設展雖未有考古展廳,卻透過博物館的不同教案,讓縣民有機會可以知道宜蘭在地的考古故事,甚至今年更成立了台灣第一座兒童考古展廳,讓小朋友有機會透過各種實際操作認識考古及宜蘭的過去;而我們也透過各種機會,在宜蘭訴說丸山遺址的故事,關於發掘、關於遺物及關於靈骨塔,運用不同機會認識遺址附近的朋友;縣政府考古工作室的同仁們則持續透過巡查遺址的機會,不斷與周邊居民討論遺址的未來,我們照著那份原先一起勾畫的圖像,慢慢地往前走。

而隨著社會環境的變化,文化部逐漸在中央部會中有了較多的經費,再加上宜蘭縣境內Blihun漢本遺址與蘇花改工程的衝突,讓Blihun漢本在2016年正式被文化部指定為第八處國定遺址,距離上次文化部進行國定考古遺址指定已經八年了,也因此刺激了宜蘭縣政府思考將丸山遺址提報為國定考古遺址的想法,希望透過中央的介入,取得更多的資源來面對遺址維護的問題。而在指定的評估中,除了強調距今三千多年前的丸山社會在台灣歷史的重要性外,更明確指出丸山遺址在發掘﹑考古研究及公共教育間的特殊性及前瞻性。報告中便指出:

「當時在1990年代的台灣社會,文化資產保存的概念及法律極為薄弱之時,宜蘭縣政府願意與地主協商進行搶救發掘,更重要的是,除了正規的發掘工作,更有計畫地進行考古教育。定時進行記者會,向社會大眾報告發掘進度及特殊發現,隨時進行的遺址導覽更是讓在地居民有機會親臨考古現場,透過遺址的參觀了解宜蘭在地的史前文化,讓搶救發掘轉化為教育的場域,即便是在近20年後的現在,此一作法仍是台灣少見,其達到的效益則是無法度量。」

在2018年的遺址指定現勘現場,除了積極促成此事的宜蘭縣政文化局成員外,更令人驚訝的是當地居民的參與。從村長﹑議員﹑鄉代表﹑社區發展協會會長等都現身在會議上,並且發言支持遺址的指定,對於長期面對遺址與在地居民間衝突的考古家而言,這真的是難得而另人感動的畫面。當文化部於2018年年底正式公告丸山遺址為第九處國定考古遺址時,當時的新聞稿便指出:「丸山考古遺址為國內首先在發掘現場規律性進行考古教育的考古現場,對臺灣考古學研究及臺灣考古知識的普及教育及鄉土教育具指標意義。此外,此考古遺址亦彰顯地方政府長期深耕考古研究及教育的努力,凝聚了居民的「地方感」,並嘗試與當代社會文化生活連結,使得考古遺址保存獲得正面回應及在地支持。」不同於其他考古學者依據 "學術價值"而評斷是否有國定價值的遺址,這個遺址的指定顯示了其特殊的意義。

遺址在被指定後的半年,宜蘭縣政府文化局便在社區舉辦「丸山遺址活化推動工作協商會議」,出席的有文化局局長﹑蘭陽博物館館長﹑村長﹑縣議員﹑鄉代表﹑前任鄉長及村民們,由文化局及蘭陽博物館說明目前政府對於遺址的規劃,村民們普遍對於遺址成為一個被管制的區域表達不滿,也對遺址上既有歷史建築的規劃有他們的想像。兩個月後,遺址傳來消息,他們決定成立「丸山考古遺址發展促進會」,他們要更積極地介入遺址的相關事宜,「要成為中央政府與地方政府的平台」。促進會於是在今年七月份舉辦了六週的在地導覽培力初階課程,並且不同於以往由官方舉辦的遺址相關導覽課程,他們覺得遺址不只是考古家看到的三千多年前的文化,還有他們長輩在遺址上的歷史,於是培力課程的前兩週是記憶中的丸山,他們邀請在地耆老來介紹他們記憶中的丸山,聽著他們說著在被考古家發現前的丸山,小時候如何在丸山小丘上遊玩,如何與小丘上的天主教神職人員及修道院的學生互動,說到幾次的颱風在他們記憶中是如何的把他們聚集在山丘上,甚至有人說到聽長輩們談二戰時期,日本人如何在小丘修築防空洞,如何被徵召進神風特攻隊,卻在第一天要出任務時,聽到日本投降的消息.......這些原本遙遠的大歷史事件,其實也真切的存在於居民日常記憶中。在這跨越一個多月六堂課的期間,參與的村民包含世代居住於此的村民,也有近幾年搬過來的新住民,最年長的有七十幾歲的老村民,最年輕的則是國中學生,可以看到夫妻,更看到祖孫三代前來上課,更令我驚訝的是,居民的出席率之高,每次幾乎都維持了五十餘人的人數,最後促進會還製作結業證書、導覽手冊,由於出席率遠超出大家的預估,連縣長都決定在最後來參與證書頒授的活動,這實在是活動之初所未預想到的。

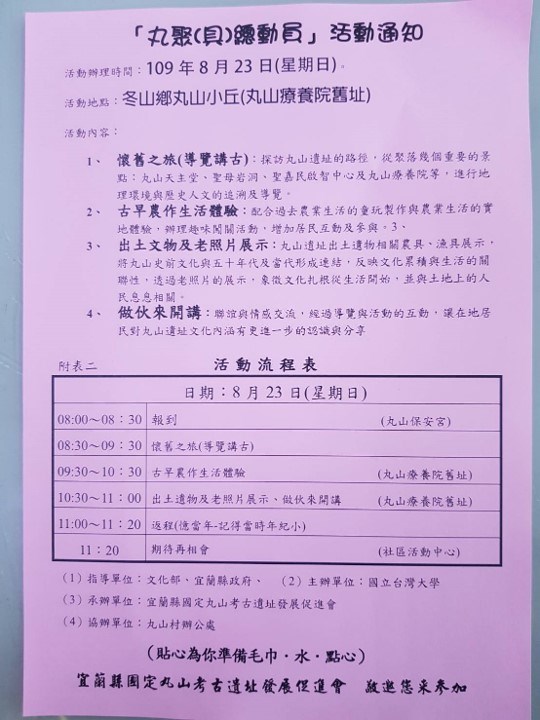

上完課後,促進會覺得還是應該真正上遺址去,而不是只是在室內紙上談兵,並且來驗收一下大家導覽課程的成果。過去基於保護遺址及安全的緣故,遺址下方設置了柵欄,不讓一般民眾任意進出。促進會於是透過監管人員,向縣政府申請進入遺址,並計畫舉辦「"丸"聚(具)總動員」的活動,從活動名稱就可以看出他們的企圖,透過丸山遺址及工具把大家聚在一起。由於遺址周遭主要原為農村,所以農具是他們最熟悉的工具,而千年前的丸山遺址出土最多的則是各種石製工具。於是這場活動村民帶著他們熟悉的農具,由山下慢慢步行到遺址所在地,而促進會則在山上安排各種傳統農具體驗及史前石器認識的活動,再配合展示舊照片及遺址遺物的照片,讓整個丸山小丘充滿了懷舊的氣息,而這個"舊"是從三千多年一直到近50年。居民在也在活動討論的過程中,回憶起過去村里家家戶戶都會自釀醬油,打黑豆的聲音是記憶中丸山的聲音,所以他們還依靠著回憶將打黑豆的工具給製作出來,讓大家現場體會打黑豆,這更成為當天活動的一大亮點。

這個活動出乎大家意料的,竟然多達百餘人參與。當天促進會的成員看到這樣壯觀的景象各個眉開眼笑,安排的導覽人員也因民眾參與熱烈,解說到欲罷不能,遺址上充滿著笑聲、討論聲及讚嘆聲,更有許多動人的畫面,當日最高齡的是九十四歲的老居民,穿戴整齊地由看護陪同緩緩走上山,說要看看記憶中的小丘;也聽到小朋友指著小徑問著身旁的老爺爺,"阿公,你小時候就在這裡玩啊?",促進會更邀請已搬離的天主教修女重回小丘,時不時看到村民們和修女們照相,大家就這樣在遺址上話當年﹑看考古照片及遺物,想像著以後這裡可能可以是個公園,是大家可以常常上來小丘,更對尚未開放的其他區域充滿了好奇。

對於考古學者而言,處處皆是考古遺址,因為處處皆顯示或隱含了人與物在不同時空交錯的痕跡,那天早上我便是在丸山小丘上看到不同時空的人與物在「考古遺址」上的交會,曾經看似靜謐、單聲的地景忽然眾聲喧嘩,卻因為這眾聲,讓我看到所謂遺址保護的未來。土地本來就是包含多重甚至衝突聲音存在、展演的場域,而考古學是一門協助讓這些不同聲音發聲的學科,過去台灣社會對於這塊土地歷史的無知及不尊重,破壞了人與土地間原有的連結,雖然近年來新的社會氛圍嘗試找回與土地的關聯,卻仍然是在單一、簡單化的架構下進行,台灣考古遺址的管理維護亦是在這樣的意識形態下運作,只專注於讓特定時空被呈現、強調,而忽略去聆聽、理解其他聲音,也因此所謂的"考古遺址"常常被視為與當代社會無關的存在,更加深當代與過去間的鴻溝。今年暑假丸山遺址及居民便教了我一堂課,讓我看到當這些不同聲音可以被尊重、被訴說時,他們就有可能共存,而透過這個過程,丸山遺址又回到大家生活的經驗,並進一步將大家連結起來,甚至開創了一起討論共同未來的可能。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

江芝華 考古遺址的可能性 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6837 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應