那些年寶可夢教我的事

手機作為一種「方法」:人人都是自我寶可夢

當代生活,手機成了每個人以一擋百的「殺手應用裝置」(killer application gadget),靠著一支手機(當然加上更為無敵的網路協助),可以把所有的電子裝備與個人電腦都打敗。現在課堂上做筆記用手機拍照或錄音,上台報告用手機當讀稿機或者名詞解釋搜尋器;找路時用手機當導航,挑選餐廳尋找最佳評論;吃飯逛街時候要紀錄今天的戰利品放上社群媒體,拍攝賣場貨物來評比挑選,或者告知朋友們我在哪裡以展示自己的移動能力。手機和網路在此進行「移動資本」(capital of mobility)的展示和累積:作為所有功能的載具,也作為所有資本的累積通道。也因為這樣,手機的品牌比起個人所配戴的任何裝置(甚至超越筆電的品牌)要重要得多,能夠在手機上面展現的功能,其實就是個人能夠掌握也不斷與他人交換訊息的邊界所在。我存在的身體感知以及社交邊界,透過手機得到不斷的確認和定義。

你的手機上面最常開啟的程式是什麼?收信軟體,臉書程式,還是其他社群媒體功能?我自己統計一下,臉書,Line,內建收信軟體,然後就是畫有紅白相間圓球符號的 Pokémon Go! 曾經讓台灣各大街頭因為風靡抓寶而塞車甚至影響交通的Pokémon Go 精靈寶可夢遊戲已經推出將近兩年,我也因此當了近兩年的寶迷。自我回想一下,在這個遊戲之前,大概曾經還有兩次對電子遊戲入迷而接近「無法停止」的狀態:第一次是高中時代玩的「三國志」電腦遊戲,第二次是碩士班時代的「暗黑破壞王」。其實中間還有數不清的「前桌機時代遊戲」:比如掌上型遊戲機,大型機台遊戲的電子遊樂類別。不過和桌上型電腦不同的是,掌上型遊戲機雖然獨立且可以移動,但畫面空間有限;大型機台遊戲(如快打旋風或者雷電等)聲光效果刺激,但是多打幾次大概零用錢花光之外也會被校外糾察記上一筆。這些看來都是「前現代」的電玩經驗,也多半是作為學生的時期在考試或者其他類型的壓力下,尋找自我放鬆的方法。記得當年在國外讀博士班,同學們之間分享紓解讀書壓力的方法,除了喝酒參加party之外,最常見的方法之一,就是玩電動。但是讓我自己奇怪的是,為何隔了這麼久才迷上另一個遊戲?而且,為什麼是寶可夢?這個遊戲對於年輕玩家和中年(以上)大叔大嬸的吸引力似乎非常不同,而不同年齡層看到的寶可夢,差別又在哪裡?

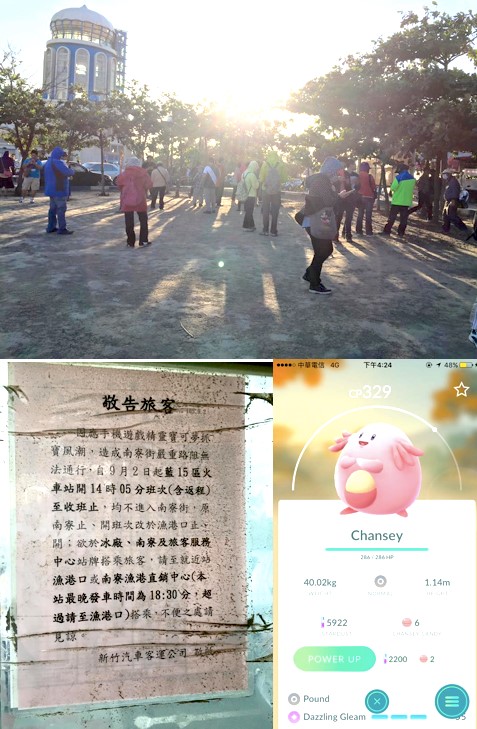

除了捕獲野生稀有怪之外,還可以捕獲野生傳奇阿伯!

從個人收藏到公開展示:另一種佛洛伊德式的Fort-da認同建造

其實最前面所說的手機應用內容,都全部可以放置在Pokémon Go寶可夢的遊戲環境裡面來理解。我的意思當然不是把寶可夢當成吃飯拍照和搜尋建議這種可以Group-sourcing的程式軟體,但在遊戲的三個不同類別的層次裡面,玩家可以讓整個遊戲變成手機大部分可能功能的延伸內容。對寶可夢還不太了解的讀者,讓我解說一下這個遊戲的簡單規則:玩家的角色是精靈寶可夢的訓練師,在充滿神奇寶貝寶可夢的不同地區裡遊走,任務就是蒐集不同的神奇寶貝,用你的手機介面裡的三種色球,把碰到的神奇寶貝收到球裡面去。收到的寶可夢可以加以訓練,也可以轉換成「糖果」(阿~把可愛的寶可夢碾成牛軋糖嗎?)。之後可以用這些寶可夢佔領「道館」,也可以對打守備道館的其他寶可夢,甚至是平常不會在一般的地圖裡出現的「神獸」。講老半天,這些都好像是小朋友玩法,到底為什麼讓大叔大嬸可以在台灣的城市巷弄間風靡呢?我覺得關鍵有兩個,一個是「從個人收藏到公開展示」的認同養成,另一個在於「精靈寶可夢」遊戲本身設計的「不完美社群性」形成的多種資訊連結方式。

寶可夢遊戲原來比較像是個人收藏的設計,在過程中碰到什麼樣的神奇寶貝,都只存在於我的遊戲進度裡面,不論是多麼不容易遇到的「卡比獸」,「吉利蛋」,「波客基古」,甚至「未知圖騰」(天曉得這個寶貝竟然今年過年期間被嘉義燈會「說服」Nintendo遊戲廠商,大量出現在嘉義活動現場),或者是「區域限定」只能在某特定區域才能「恩准」獲得的特殊寶可夢:也是因為特殊原因可以准許在台灣出現過的「袋獸」(本來在澳洲才有),或者是春節跟著未知圖騰一起出現的歐洲限定版「魔牆人偶」。稀有或者有戰鬥力的寶可夢在偶然的情境下相遇,讓玩家驚喜莫名。但是只限自己擁有,擁有的喜悅只有收藏家定期打開遊戲的時候「賞玩」的感覺。為了讓玩家能夠「展示」自己的收集成果,Pokémon Go遊戲從2016年8月開始上線之後,馬上在下一個月就推出了道館的遊戲方式,讓玩家可以透過佔領道館,展示自己手上捕捉到的各式寶可夢;遊戲的主要轉變,就從這裡開始。

因為要把夠強的寶可夢放上道館,所以要不斷地搜尋體質更好的寶可夢;因為要把別人的「怪」打下來,所以要能夠有更強的寶可夢。在這種不斷地「捉」與「放」之間,每個玩家都能夠感覺到自己在遊戲當中不斷受到肯定和挑戰的輪替效果。這讓我想到精神分析開山祖師佛洛伊德的“fort-da”遊戲:佛洛伊德在《超越快樂原則》(Beyond the Pleasure Principle)一書中,闡述了他對十八個月大的孫兒所作的遊戲觀察。照顧的母親不在家時,小孫子會獨自玩一種拉動裁縫線軸遊戲:木製的線軸纏繞一根繩子,當小孩抓着繩子的一端,把線軸滾出去直到消失不見時,他會興奮地發出「O-O-O」音調的喊叫聲,這個發音是表示「不見了」(gone,德語為fort);隨後孩子又拉着繩線把線軸給拖出來,高興地叫着「da」(there)表示出現了。通過不斷地重複這組有趣的動作和發音,孩子將母親的「缺席」化成一個「消失與回復」(disappearance and return)輪番更迭的遊戲。佛洛伊德對於這種行為的解釋是:通過這個使玩具消失又復現的遊戲,還不能掌握正式語言能力的小孩使自己在與母親被動的關係之中佔據「主動」的位置,以此補償母親不在他身邊的痛苦與不愉快。事實上,他經常把手邊的物品扔到看不見的地方,帶著滿足的表情喊「oh─oh─oh」,讓其他的人忙於尋找這些東西,這個動作的發生比「da!」要來得頻繁許多。因此,補償並非將遊戲中的線軸對應於母親的消失或出現,而是指小男孩在歷經了整個與母親之關係的「被動」(passive)經驗之後,他以遊戲的進行來重演這整個經驗,使自己能夠佔據「主動」(active)的地位。佛洛伊德認為這種「主動性」的掌握不只是一種聊以安慰的補償,更是一種攻擊式的「報復」。

在這樣的類比程序裡面,我們看到寶可夢玩家的抓怪放塔與打塔行動,如同無法掌握正式語言能力的小小孩:Nintendo公司(在寶友之間暱稱為N社)如何安排寶可夢出現,玩家不得而知;看來似乎有規則(比如水系寶可夢精靈比較容易在水邊出現,草系寶可夢在野外發生,現在還有天氣系統使得出現的種類隨天氣而特殊化),但一般人只能在許多資訊的綜合當中嘗試找出一些蛛絲馬跡。N社到底講的是什麼語言?她到底愛不愛我?玩家不斷想要在其中找到與「遊戲父母」(這裡就是指N社)溝通的可能,進一步得到認同。於是道館的挑戰與佔領,成為玩家在遊戲中能夠少數掌握的「語言規則」。透過道館上的怪可以被我打下來(fort消失了),又可以被我放上去(da出現了),在多變的寶可夢遊戲裡面,玩家由此掌握一些自己的主體性。而原來作為個人收藏的「被動」認可,也透過在道館上佔領的公開展示,成為主動創造與認同的機會。就連現在最夯的色違寶可夢,也是隨機出現,是N社對玩家不斷投入遊戲的「忠誠度」獎賞。當色違寶可夢放在道館上讓大家「讚嘆」時,是這個與N社或者遊戲之間Fort-Da認同拉鋸戰的最高表現。

「不完美社群性」:揪團與外掛資訊之塊莖化

我們看到先前許多對寶可夢的討論包括了「捕捉場景」的擴增實境與現實交錯(我們的生活早就透過手機成為寶可夢地圖與場景),有什麼樣的社會就會出現什麼樣的Pokémon Go文化(遊戲是真實人生的反映也從未離開自我投射),或者把寶可夢的技術應用作為資本與數位化社會的各種潛能開發方式(因此遊戲無法逃脫資本社會的限制和控制)。這些都是對寶可夢遊戲非常深入的評論,不過也發現有些評論裡面很少寫到的層次,其一是對於「玩遊戲」的「自我規則」民族誌書寫,其二是關於社群性與外掛資訊之間的關係。談社群和外掛的關係之前,我們先看看外掛在遊戲裡的「地位」。台灣的遊戲環境,似乎多數是在網路線上遊戲發展中出現的。數年前有一位想要來台灣做網路遊戲發展研究的威斯康辛大學米爾瓦基分校的人類學博士生Krista-Lee Malone,我們第一次見面的時候,她提到想要做的是台灣網路遊戲研發與公共性之間的關係;數個月之後我們再次碰面,她後來決定做的是英語教學用的輔助遊戲軟體開發研究。疑?這跟外掛有什麼關係?她的轉折其實令我好奇,我問:為什麼做英語教學輔助遊戲研究,而不是「真正的」遊戲?她說,雖然一方面是研究英語應用輔助遊戲的實用化和「遊戲化」的關聯,但是她另一個目的就是要看,在台灣小學甚至幼稚園教學裡面,有多少層面受到這些輔助教學軟體的影響?這樣的觀察,其實就是看到遊戲「外掛」的意義。

說到外掛,寶友們一定「不陌生」!為什麼我加上引號?全台灣玩過寶可夢的人,完全按照N社設定的遊戲規則去玩,又沒有使用任何「輔助性工具」的玩家數量,我猜測可能不到總人數的一成(各個國家地區使用輔助工具的人數比例應該不同,但可惜我沒有調查數據,無法比對)。哪些可以算是外掛?從個人可能使用的帳號繁殖法,開多個帳號,和他人交易帳號,或者查詢取得寶可夢體質IV的「查詢軟體」(比如All G),到最多人使用的團體性資訊的外掛,能夠顯示附近寶可夢位置與戰鬥力強度甚至體質IV的「雷達」(比如早先羅大創立的「大家找寶貝」網頁,到後來可以顯示道館佔領現況,搜尋100%等級寶可夢等特殊能力的“WeCatch”),甚至是前陣子才被N社大規模掃蕩的飛人GPS模擬外掛程式。這些程式都陪伴不同類別的寶可夢玩家,取得想要的遊戲方式。

使用外掛的方式和動機很多,而這和「不完美社群性」之間有特殊的辯證關係。當遊戲初期,雷達還沒有被開發地那麼完備時,寶可夢玩家就是透過成立網路社群,甚至是在常抓怪的地方聽現場寶友回報,哪裡還有什麼希奇珍寶。因為身處花蓮,有許多「寶地」是玩家必到之處,比如七星潭和南濱公園。在那裡除了會看到許多平常看不到的怪,更多情形是在當地「傾聽」寶友們的對話,看看還有什麼未曾被注意過的「寶地」,或者最近一隻出沒的稀有怪在哪裡。奇妙的社群感在這個狀態下出現了,也慢慢形成在地社群組織群聚的動力。為什麼說這是一種「不完美社群性」?因為從遊戲一開始,資訊的交流分享就是取得寶可夢成就的重要管道,但N社自始至終沒有在Pokémon Go的遊戲設定裡面放進任何可以在「遊戲本身」組織社群的功能,不管是原來大家猜測會有的線上對話,或者是在遊戲中組成長期合作團隊。即使後來遊戲「演化」到開始需要打「神獸」道館,而神獸通常需要數人甚至十多人通力合作才能夠確定擊敗而捕捉,但精靈寶可夢的設計並沒有任何讓玩家在遊戲中直接互相聯繫而組成團隊的「功能」設計。也因此出現了各種「外掛」光譜。不論「合法」分享資訊的網路社群,或者「非法」使用雷達看到特殊寶可夢或者神獸出現時間,這些外掛其實輔助了遊戲本身不完整的卻又極為需要的社群性格。寶友們應該都會同意,如果沒有這些外掛,Pokemon Go這個遊戲大概會很快就被台灣玩家因為太過無聊或難以達到某些成就,而棄置在一旁。

這種不完美社群性跟外掛之間的連結,其實很大程度反應在資本主義模式下常見「逃脫」與「創生」之間的共生關係。Gilles Deleuze所討論的「塊莖」(Rhizome)形解域主體,就在傳統規則的二元邏輯增生之外,反對這種樹狀邏輯的概念,反對其由「一」變「多」的統一、同質的概念(只能乖乖地照著遊戲規則走)。塊莖的概念不再是找尋其開始或終點,而是界於中間(in the middle/au milieu)。也就是透過界於中間而從二元論的要求上逃脫,使既有概念的唯一真理鬆動,並且創造出其他的規則。這個狀況在寶可夢這樣的遊戲來說就是「創生」的精神,玩家隨時可以加入,而不像早先的RPG有一定軸線的遊戲過關發展劇情。即使現在遊戲進入到具有特殊方向的「田野調查」玩法(老天,這根本是為了考古人類學玩家設計的!),遊戲者還是可以自行選擇,刪除,合併最想要的任務來執行。而這一切都不能沒有外掛與社群。即使是在「後雷達」時期的寶可夢遊戲,玩家們還是不斷自行創造許多訊息社團,打神獸揪團,或者報告最新「飛人外掛」的發展進度。在可能的情境下創造遊戲規則,當然是遊戲最高的境界;外掛和社群讓原來是收集和展示型態的遊戲,繼續能夠保持逃脫和創生的能力。

回到這篇文章所提的問題,為何在台灣寶可夢遊戲可以吸引這麼多中年大叔大媽?前面所說的兩個因素裡,我認為Fort –Da的精神分析觀點,雖然講的是幼兒階段對於照顧者不在場的抗議甚至「報復」。但是在中年玩家的生活裡,對既有家庭照顧或被照顧模式的抗拒(要求/報償),當然還包括展示自己在外遊蕩戰力的可能性,算是一種另類自我發展的認同過程。但若沒有第二層次關於社群性的積極辯證,也絕對無法成立。我見過在捷運上的年輕族群或者是工作家庭因素無法移動的中年族群玩手遊,多半是「吃角子老虎」或柏青哥式的個人遊戲。只有寶可夢,透過短暫連結的「不完整社群」功能,而能夠在社群環境中以回報訊息,分享戰果,以及在現場閒聊的創造性社群效果,才能夠讓捕捉寶可夢成為在台灣常見的中年長輩休閒娛樂。而紅到國外的「一人帶九手機」阿伯,在作為手機代工大國的台灣本地,也可以看做一種產地效果的實際特色。

相對於台灣,可以比對這篇談論為何Pokémon Go 進不了中國,連山寨也不行。文章中有相當直接的原因診斷:『AR+LBS (擴增實境加上位置服務)遊戲則帶來的全新的可能性:即便遊戲內聊天再怎麼被監控,還是可以利用遊戲機制指引人群前往某一個現實的地點聚集。這一類遊戲真正實現了「虛實結合」,融匯虛擬空間與現實空間,這是(中國)官方體制短時間內難以應付,並且決不能容忍的。』這樣的描述跟台灣本地隨時隨地可以透過網路邀約而在城市鄉間加入擴增實境的遊戲,有明顯的反差。而這個反差在中年以上的人群身上更為明顯。年輕族群不論中產階級或者農民工,在資本主義與階級流動的環境意識下,對寶可夢這類「不事生產」又不能「快速得到成果」的遊戲,顯然興趣缺缺。從這個角度來看,另一方面,中國近來推出由VR(可視為遊戲中的虛擬實境到個人在生活中的評價)轉變為AR(擴增實境,也就是虛擬環境裡得到的點評在真實生活裡影響的層面)的「社會信用額度監控」,其實某種程度上也是以「整個社會」為LBS的控制思維。在台灣,寶可夢的風行展現中年玩家在日常生活之外揪團以及創造「個人遊戲信用」的機會(常常回報訊息的人在真實遊戲現場相遇時都會受到其他人熱烈的招呼),但在中國,寶可夢的不能成立恰恰也是寶可夢遊戲方法的極端應用。

遊戲已死,遊戲萬歲:遊戲規則的自我書寫民族誌

我們回到能夠玩遊戲的小確幸,其實是真自由的感覺。即使是飛人外掛程式,也是讓玩家不斷地使用自己的玩法,或是跟N社「競爭」的遊戲規則,使得寶可夢能夠持續吸引人到現在。在我所參與的「寶友互助協會」FB message小團體裡面,有一位寶友原來在本地大學畢業並且擔任助理,不久後很優異地取得到台大公衛學院擔任專任助理的工作。結果她發現在台北雖然道館戰鬥到處發生,卻沒有任何可以方便揪團的環境,要佔塔也不容易取得時機。於是在飛人外掛還算安全的時光裡,她常常使用飛人程式,不是為了到國外去收集奇特的寶可夢,而是為了飛回花蓮跟昔日的寶友並肩作戰並且分享資訊!這樣的例子當然不只她一人。而外掛程式以至於各種遊戲規則的突破和紀錄的創造,都是寶可夢玩家尋找遊戲規則自我書寫的方式。兩天前才有個特別的案例:某位德國玩家最近在N社轉補給站可以得到十倍經驗點數的激勵下,重新啟動一個新帳號,並且在五天之內就從第一等升級到最高級的四十等,完全不進行一般認為寶可夢重要的捕捉或者道館隊戰。這位玩家沒有使用外掛,但他以特殊的遊戲方式,完成其他人沒有做到的事。

寶可夢當然不只是N社的寶可夢,也當然是大家從不同年代所看到的寶可夢。網路寶可夢趨勢評論有一類對於Pokémon Go何以能夠快速風行的現象,歸因於寶可夢的出現具有懷舊意義。讓許多人小時候看的漫畫或卡通成為現在可以放在全能手機上的「往日重現」。但我小時候並沒有看過精靈寶可夢的漫畫或卡通,甚至以前對於增生出來的周邊玩偶商品也不曾注意。但現在我的悠遊卡是皮卡丘造型的,我的多個遊戲帳號裡面,有一個是為了五歲兒子所創建。我會在其他地方抓到寶可夢甚至神獸之後,拿回家裡讓他丟球捕捉(像不像抓到蟲之後帶回巢穴的親鳥?)。兒子看著手機裡面的寶物的形象和叫聲覺得新奇,也要求我假日帶他出去一起在外面抓怪;我們之間因為寶可夢有第一個共通的遊戲話題。寶可夢(也就像所有其他有魅力的遊戲一樣)是自我歷史與生命記憶發生的一種方式,所以選擇的遊戲方法就是個人自我紀錄的無限可能。有人選擇在遊戲中不特別把自己歸為哪一隊(除了神秘藍,英勇紅,和「邊緣黃」之外,你還有身為「白隊」的選擇),也有人把一日徒步抓寶過程寫成遊記並且附上圖說的新文類:「寶可夢地獄行軍:宜蘭單日徒步33公里挑戰」。這些寶友創造屬於自己的遊戲規則,也因為允許也鼓勵這些特殊的個人風格,寶友們現在還能夠對寶可夢這個遊戲有期待。

最後,附上我2016年底在「前雷達」年代,第一次到新竹南寮漁港朝聖的「微民族誌」。那時候的心情跟之後我看到N社在寶可夢遊戲中推出不同的新玩法或者任務感覺不同,透過在不同時刻參與遊戲的過程,不斷創造遊戲中的書寫自我意義的參與民族誌:

到南寮的第一個印象是,這風,這沙,這風沙的衝擊也太大了!連要走動都不容易,何況還要抓寶?雖然是下午四點多,整個漁港街上雖然看起來頹圮,可是如同喪屍的人仍然不少。路上司機就說,現在好多了,之前的盛況真是車多到根本走動都很危險。開啟遊戲不斷看著螢幕,側耳聽著人群低聲的murmur:「迷你龍,小火龍,風速狗。。。」走幾步就是幾隻。不過風大到手機都快要吹落了,傍晚的斜陽,在街上走動者的腳步時快時慢。靠近海提邊的幾個補給站不斷地有櫻花飄落。沈默地大眾在虛擬世界裡悶聲在海邊飄蕩。突然覺得這就是集體儀式活動,世界末呼喊著在現實世界裡見不到的櫻花龍,像是故鄉王船祭的夜晚,眾人快速移動等待王爺降臨的時辰,可以把球丟出去的霎那。嘩啦!

突然沈默的鬆散群眾有了騷動,好幾個人開始快步往某個方向移動,許多人同時一邊奔跑一邊跟後面的朋友說「快!快!」我也警覺地跟著走,不斷地出聲問快速通過的陌生人「前面是什麼?前面是什麼?」天光很亮,但是我的螢幕上什麼都看不到,感覺盲目又躁動。「吉利蛋!快點,剩下五分鐘!」 啊?我從來沒有在「現實生活」中看過的吉利蛋出現了?可是我期待的乘龍呢?走到看得見吉利蛋的定位,餵了樹莓之後馬上丟出一顆黑球,噹!抓到吉利蛋了。有種不真實的恍惚感。一位大媽激動地說,「抓到了!我畢業了!」幾位大叔在旁邊不斷恭喜,真覺得這種短暫的communitus似乎正要改變些什麼。大家開始談論這個蛋多難找(在台北到處晃了兩個月,就剩下它!),同時評論不同的雷達已經都完全不準了等等。「本來是要來抓乘龍的,沒想到。。。」我有點落寞的插話。「乘龍?這裡前幾天天天有,我都有三隻了!」只好自我安慰,其他地方也很容易找到。我反而不知道擁有吉利蛋是多幸福的事。

一個半小時之後,我從南寮漁港離開。寶可夢真是一場夢,許多人在夢裡面會互相對話,暫時變成兄弟姊妹。不過離開夢境,風沙破落的漁港還是漁港,我手上僅能握著一隻發燙又快沒電的手機。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

超夢芭樂 那些年寶可夢教我的事 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6664 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應