《兩種心靈》演講系列 (II)

張復舜醫師、周仁宇醫師

《兩種心靈》系列演講,是2022年秋季台大人類學系「人類學的情緒與情感研究」所安排的三場課堂演講。邀請吳易澄醫師、周仁宇醫師、張復舜醫師、廖偉翔醫師為大家介紹這本書。今天刊出由張復舜、周仁宇兩位醫師主講的第二場演講紀錄。

張醫師為聽眾介紹此書的架構與背景,與台灣的精神醫學發展史做對比,也與大家分享自己身為住院醫師與長期擔任志工時曾經有過的觀察與困惑,以及翻譯心得。周醫師則為聽眾介紹精神分析簡史、進行方式,以及精神分析在台灣的發展歷程。講座全長三小時(包含聽眾提問),精彩深入,帶領聽眾一窺精神科醫師的現場觀察與深刻反思,以及精神分析治療的堂奧。

- 日期:20221125(五)10:20-13:10

- 地點:台灣大學水源校區 階梯教室101室

- 讀本:Tanya Luhrmann《兩種心靈:一個人類學家對精神醫學的觀察》(2021[2001])張復舜、廖偉翔譯。台北:左岸。

- 討論範圍:第三章〈文化及其矛盾〉、第四章〈精神醫學科學家與精神分析師〉、〈研究技術附錄〉

- 主講:

- 張復舜醫師(大直進安身心診所與交感身心診所主治醫師、三軍總醫院北投分院精神科住院醫師;伊甸基金會活泉之家精神疾病照顧者專線志工、伊甸基金會敲敲話行動入家團隊志工)

- 周仁宇醫師(兒童精神科專科醫師、華盛頓大學文化人類學博士,美國精神分析學會與國際精神分析學會的精神分析師、台灣精神分析學會的訓練分析師)

- 記錄:詹㝢婷(台大社會學研究所)、黃郁茜(台大人類學系)

張復舜醫師

當今台灣的精神醫療架構

張醫師的演講分為三部分:第一部分是談身為精神科醫師自身經驗的困惑,並與《兩種心靈》對話;第二部分談此書第三章;第三部分則是以此書作為對照,談論台灣的當下狀況。

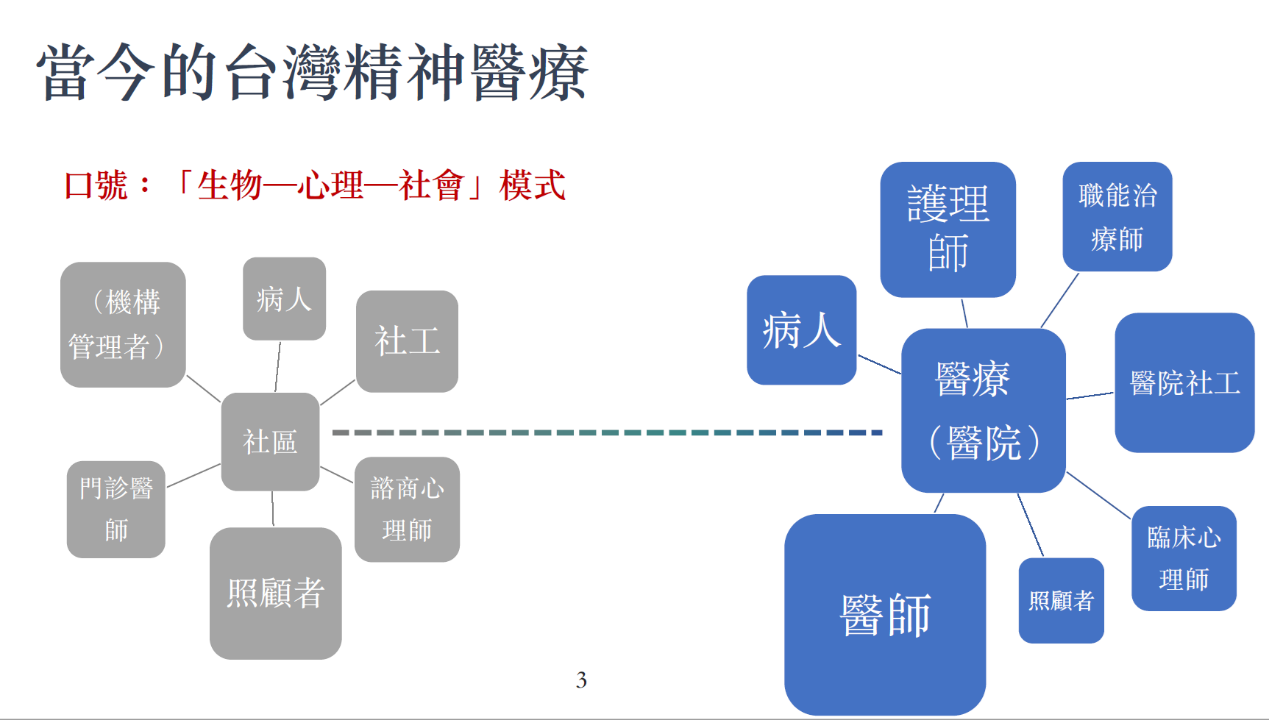

張復舜醫師在與大家自我介紹時,首先從他個人的經驗與觀察出發。從接受住院醫師訓練以來,張醫師已經擔任了六年的精神科專科執業醫師,也擔任了六年的精神疾病照護者志工。這讓他得以對精神醫療體系有了更完整的圖像。身為志工,他可以接觸到精神醫療體系當中社區端(下圖左)的社工、諮商心理師、門診醫師,也會與患者、照顧者與倡議者共事。身為精神科醫師,他熟悉的是衛政醫療端(下圖右)的照顧者、臨床心理師與社工。不同人群的意識形態、想法與價值觀經常面臨衝突,經常激起他心中的不安與困惑。

當今台灣的精神醫療(圖片製作:張復舜醫師)

張醫師自己在現場觀察到:精神科團隊之下的醫療、護理、社工、心理、志工幾個職類彼此之間的合作,如同《瘋狂簡史》一書的譯者巫毓荃研究員所提,近似於拼貼式、上下游發包的性質。即便針對個案進行報告,不同職類之間也不會有整合的結論,而是依據各自的專業與主題討論之後作結。這自然也累積為張醫師心中的疑問。

翻譯《兩種心靈》,正可以紓解他心中的焦慮。此書呈現美國1990年代的精神醫療往生物醫學端傾斜的現象,也可以讓他更全面地思考台灣精神醫學倡議bio-psycho-social(生物-心理-社會)治療的實際施作情形。

精神科住院醫師的困惑

投入精神醫療之前,張醫師已經讀過不少人文社會學科中關於精神醫療的批判。當時他感到精神醫療可以去理解「人」,是很吸引他的科目,但精神醫療這門專科又遭受到社會科學界(有時也包括精神科醫師的)強烈抨擊,如Goffman的《精神病院》、Foucault的《古典時代瘋狂史》、精神科醫師R. D. Liang的《瘋狂與存在》、Thomas Szasz的The Myth of Mental Illness都是著名作品。

Goffman的《精神病院》之中提到:精神科醫師在醫院中的職權很大,掌握的資訊比任何其他職類都要多,對其他職類也都有發言的空間。醫病關係的權力問題就更複雜:究竟是誰比較理解病患的主體心智狀態,是病人還是醫生?兩者矛盾時該如何處理?醫師的權力可以違背病人意願,強制病人住院。有人認為這是違反人權,但也有這樣的例子:病患在醫院中待了一兩個月,出院之後跟醫師道謝:如果沒有把他關起來,他一輩子都不會好,那麼究竟甚麼才是對病患較好的處置?躁症個案要不要強制入院?如何在同理個案和同理家人之間做出選擇?還有更加棘手的問題。比如:如果重鬱症個案有自殺傾向,但是從來沒有跟父母提過自己有重鬱症,要不要告訴個案父母?有自殺意圖的重鬱症個案入院,要如何評估他可以出院?

住院醫師階段會面臨的困惑還有:怎麽樣才能約束和管理病人又不會侵害人權、又可以保護病人?病房管理有各種規定,包括會客時間、禁菸規定,要嚴格執行到什麼程度?治療團隊包含好幾個職類,有些人員的處理方式可能湊巧引起病患的憤怒,在病房失控、咆哮,要怎麼應對?病人可不可以對自己的失序行為負責?進行診斷性會談時,病人進入診間,醫師要能在短時間之內掌握到病患的各種蛛絲馬跡,要有能力做出判讀。受訓過程中,張醫師也反省:對病患的判讀,究竟是不是出於刻板印象,是不是在貼他標籤?[i]

上述都是很不容易回答的問題。張醫師身在醫院之中,目睹各種狀況,常常在想有沒有更好的可能性。而在《兩種心靈》當中,縈繞的種種不安與疑惑,都可以找到一些答案。尤其是「兩種心靈」所意味著兩種不同的治療模式也有很大的啟發──從不同的治療模式出發,對病人的想法會不太一樣。

和此書所提到的美國精神醫學在1990之後的發展近似,以精神科專科醫師的觀察而言,目前台灣精神醫療也以生物醫學取向為重。儘管規章規定精神科住院醫師要接受心理治療師訓練,但目前醫院沒有經費支持,醫師得自行支付院外心理督導費用。在醫院中就是純粹給予藥物緩解症狀。住院醫師的臨床實作也符合這個趨勢:第一年住院醫師學生物精神醫學,包括精神診斷學、精神藥理學、精神病理學,也得學習會談技巧。第二年住院醫師學心理治療。從訓練過程就可以得知生物醫學訓練最優先,必須在第一年先完成,否則無法應對臨床事務。生物醫學訓練完成之後,可以學心理治療,但這兩種治療模式是平行的。這個現象也和本書相呼應。

有同學課前提問:「兩種」心靈是否是人類學家的建構或發明呢?以張醫師自己的親身經驗,確實會感受到存在著平行的兩種治療模式,此書說明了:美國精神醫療從精神分析過渡到生物精神醫學的此消彼長歷程。

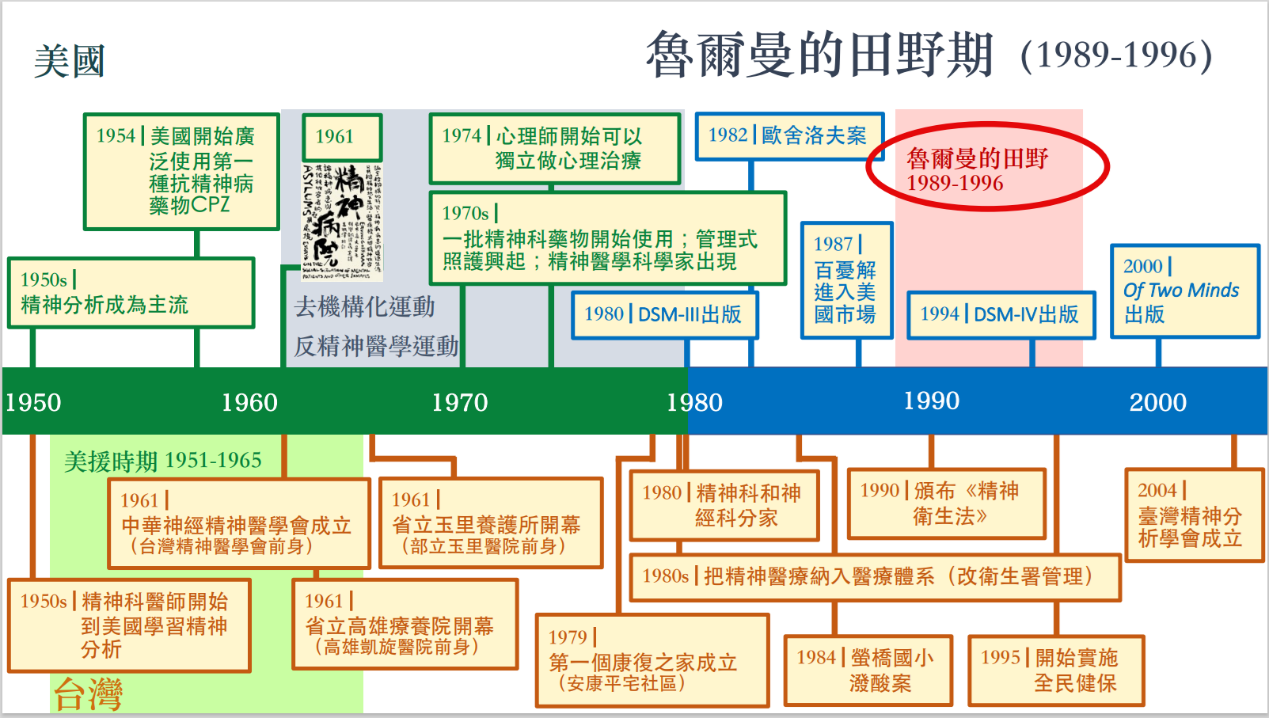

《兩種心靈》全書架構,以及與台灣的對照

張醫師為大家介紹兩種心靈的全書架構:全書分為三個部分:第一部分是前四章,「兩種心靈」究竟意指為何。第二部分是第五六章,兩種心靈(兩種治療取向)的分裂與精神分析的式微。第三部分是第七章,談兩種受苦。張醫師還特別製作了20世紀下半葉台灣與美國精神醫學的發展對照圖。以1980年美國的《精神疾病診斷與統計手冊》第三版(DSM-III)問世為分水嶺,之前是精神分析為主要的治療模式,之後生物醫學漸漸成為治療典範。台灣的精神分析學會是2004年成立。但是許多讀者不知道:台灣在早期的美援時代(1951-1965),精神分析治療也相當盛行。[ii]

20世紀下半葉台灣與美國精神醫學的發展對照(圖表製作:張復舜醫師)

Luhrmann的田野時間是1989到1996年,這段期間,精神科與神經科相互對立,勢均力敵,用餐時都不會坐在一起,住院醫師只得(尷尬地)選邊坐。之後,生物精神醫學開始逐漸取得優勢地位。Luhrmann的田野時間就是在這個精神醫療典範轉變的關鍵年代。但從前的張力依然持續至今,當前主流的醫療仍然是以生物醫學為主導,精神醫學科常常被安排在整棟大樓裡偏遠或隱蔽的處所。

張醫師說:在讀到這本書之前,他隱隱約約會覺得有兩種分裂的治療傾向,但無法像是Luhrmann的陳述那樣清楚。這正是人類學民族誌最大的價值:身在其中的人,儘管每日浸淫於現場實作,但無法描述自己做過了什麼,正在經歷什麽。而人類學者把他們的處境清楚地描繪出來。

當前的台灣是以生物醫療方式為主,很少聽聞純粹做精神分析、精神動力的醫院。因此,張醫師在閱讀此書時,彷彿看到另一個世界:居然也有諾頓醫舍這種精神分析機構,可以讓病患長期住在裡面。或者精神分析鼎盛時,所有學校輔導室的輔導老師都是精神分析師。藉由此書了解美國精神醫療的發展歷史,他才更能體會兩種模式對抗的張力。

每間醫院都像是一座島

張醫師提醒讀者:兩種治療模式是大致的分類,但有太多其他因素會影響到病房現場。在生物精神醫學病房一節,作者描述了兩間病房;一間屬於社區醫院,收治沒有保險的貧窮邊緣人,平均住院天數短,翻床率極高。另一間是不同醫院重視研究的病房,主要收治躁鬱症患者,病房裡大家都朝氣蓬勃,因為病人來了很快就好了。此外,東岸與西岸的醫院也有很大的差異。

以張醫師的經驗看來,每間醫院有自己的文化與不同的病房與病床政策,這都會影響到每間病房的氛圍,以及兩種治療模式的高低或整合程度。每家精神醫院都很像是一座島,有自己的制度與運行方式,跟別家可能很不一樣,彼此之間串聯較少。醫師的異質性也很高。此外,綜合醫院跟療養院也相當不同。在綜合醫院裡,通常精神科的地位是最低的,然後建築都在醫院的最邊緣,不然就是最高層,好像精神病人不能被看到,否則這家醫院就會門面盡失一般。但療養院則是整間醫院都是精神科,建築布局就差異很大了。

醫師有很多的能做和不能做的,受限於整個結構,能夠改變的也不多。張醫師認為,Luhrmann其實很能體恤醫師身陷結構之中,有很多事情做不到。有的讀者是疾病當事人,就不太滿意作者主要呈現醫師的觀點。以張醫師自己的經驗而言,醫師能做的不多,若是主任或者院長,那可以改變的就多一些。

學會換檔的重要性

張醫師提到了「學會換檔」的重要性(也可見本書〈譯後記〉)。書中提到了醫師的「轉宗」:對精神分析非常有興趣的醫師最後徹底失望,甚至轉去做科學家。相對地,也有不少臨床醫師對精神分析就像是對生物醫學一樣有興趣,也想兩邊都學。但要兩邊精通,必須投入大筆的時間和精力去學習,並不容易。所以大部分人是:學到足以在臨床工作中跟病人溝通中使用的程度。有一些住院醫師試圖整合這兩個模式,很像是「換檔」,張醫師自己在醫院診所,大部分的時間都是生物精神醫學檔,都在開藥,但他偶爾遇到一些比較有人格問題的病人,可能也會花一些時間跟他聊,此時就切到另外一檔。至於兩種模式如何整合,這是沒有人教的。一般的訓練就是剛才跟大家所提的:R1學生物精神醫學(精神病理學、精神診斷學、精神藥理學)與會談技巧,R2學心理治療,R1跟R2的東西完全不一樣,怎麼整合?醫師只能自行摸索。

張醫師表示:踏入臨床場域的時候,其實就是case by case,究竟是誰比較了解病人的狀態,每個人的判斷其實都不太一樣。必須要很好的訓練,才可能使得大家所做出的判斷越來越一致。有的狀況很容易判斷(比如完全喪失辨識感),最難的就是介於失控界線上的模糊地帶。張醫師因為志工經驗,會留意病患在瘋狂中是否還有一丁點自我決定的成分。

整合的可能

最後張醫師特別提到:書中儘管提到兩種模式,但其實還有另一種模式,在實作上還沒整合,但在理論上慢慢地整合。比如:心理師可能已經接受了部分的生物精神醫學,甚至變成理論的一部分。此書提到的動力取向精神醫學這個取向,已經出現一些研究,比如說做完心理治療以後,儘管病患不知道心理治療有什麽作用,但是腦影像改變了。這也表示出:心智與大腦不是同一回事;心智活動的基礎是大腦,如果大腦停止運作(如腦死),那麼顯然心智活動也會停止。但心智無法化約為大腦。「精神疾病既是大腦的病,也是心靈的病;所以我們會交叉運用生物精神醫學和精神動力學的同理技術,提供病人最合適的治療,解除病人的多重受苦。」(《兩種心靈》譯後記,頁486)

由於心靈勵志等書籍的普及,現在人們前來就診時,會帶著生物式的神經連結理論。比如病患走進診間說:自己今天的多巴胺比較低。醫師問他:所謂多巴胺比較低是什麼意思呢?病患可以把症狀轉化為「多巴胺比較低」,這個現象相當有趣。[iii]

就不同取向整合而言,張醫師後來發現了《心智化》這本書。引用周醫師的說法,此書作者們的想法汲取自很多不同的領域,包含精神分析、依附理論、神經科學、哲學、心理學等等。這些學科原本之間存在著鴻溝,但是現在正在慢慢地拉近。所以,雖然在實作層面上,此書所提到的兩種模式還沒有辦法看到什麼拉近,但是在理論上,或至少在精神分析的領域上面,也已經看到從生物醫學裡面汲取到一些養分。

彼得.馮納吉(Peter Fonagy)等著 《心智化 :依附關係.情感調節.自我發展》。

魏與晟、楊舒涵譯。台北市:心靈工坊。2021。

精神分析簡史

專長精神分析與精神醫學的周仁宇醫師,首先回應張醫師所提到要精通兩個專業的困難。他自己是人類學博士、精神分析的訓練分析師、也是一位兒童精神科醫師,更加感同身受。

周醫師自己所受的專科醫師訓練是1997年結束,正好與Luhrmann的田野結束時間點很接近。由於主辦單位邀請周醫師來談精神分析,因此周醫師的演講重點是精神分析簡介。

周醫師讀《兩種心靈》,感覺到書中所提的精神分析和周醫師自己所理解的精神分析存在著很大的差距。但即便有差距,背後的邏輯還是類似。這就像肝切片與肺切片看起來非常不同,但背後的邏輯是一致的。為了給大家一個完整的圖像,周醫師為大家簡介:精神分析的發展歷史、台灣精神分析的歷史脈絡、精神分析師的訓練過程。

周仁宇醫師

精神分析的發展歷史

周醫師簡潔清晰地為聽眾介紹精神分析的發展史:精神分析始於19世紀末。佛洛伊德的獨特創見,在於他找到了一個方法來理解人類的苦痛。佛洛依德認為人有潛意識(the unconscious),這個範疇是人類無法控制的──我們對潛意識沒有知覺,沒有想法,也沒有意念來理解存在於潛意識中的經驗;潛意識無法被直接理解。然而,潛意識所發生的事會在人的行動中展現出來,我們經常因此遭受痛苦。這是佛洛伊德的基本假設。

佛洛伊德認為,若要解決這個苦痛,得要有一套方法可以了解這個在潛意識裡面的東西。佛洛伊德的第一個主要方法就是夢。夢是我們沒有意識的時候所做的,等於是在無意識的睡眠過程到醒來的一個橋接。另外,佛洛伊德也認為,不小心講錯話、不小心遺忘,也是另外一些窗口,可以顯露出自己都不知道的心裡面的事,我們可以從這些痕跡中推測潛意識裡發生了什麼。

精神分析剛萌芽的階段,佛洛伊德最關心的就是如何把在潛意識裡任意發生並深深影響我們的事情,帶到意識的掌控之下。我們知道了以後,雖然未必會比較不痛苦,但會更曉得自己該如何應對它。比如各位耳熟能詳的伊底帕斯的故事。伊底帕斯在不知情的狀況下弒父娶母,儘管他的母親一直告訴他不要,伊底帕斯依然執意追究。知道事實真相之後發生了更恐怖的事。伊底帕斯挖瞎了雙眼,他的母親自殺身亡。人類知道潛意識裡的事情有比較好嗎?很難說。但是佛洛伊德基本的態度就是:我們知道以後,才有辦法去面對。

「移情」是佛洛伊德理論中的另一個重要主題。移情的意思是:某種關係在我和治療師的關係裡面顯現。比如說自己與父母的關係,在受治療者和治療師的關係裡面複製了。這個複製可以幫忙我們去看見過去曾經發生,埋藏在潛意識之中的事。佛洛伊德曾說:我們無法打敗看不到的敵人。我們想理解童年時發生的事,但那件事早已過去,人對過去是無能為力的。因此,我們仰賴那過去的經驗在此時此刻與治療師的關係裡面顯現。唯有從此時此刻的關係中去理解,我們便才可能去推敲那些曾經發生,但一直沒被想清楚,或是不敢想而被潛抑到潛意識裡的事。以上是精神分析的第一個階段,被稱為古典精神分析。

精神分析起源於歐陸,二次大戰之後,許多精神分析師紛紛從歐陸逃到世界各地。1950年代,在英國、歐陸、美國、南美分別發生了重大的概念轉變,幾乎可以說是典範的轉移。

佛洛伊德非常關心象徵,用以說明潛意識(周醫師的說法是:找到象徵來迎接潛意識內容的浮現)。古典精神分析關注象徵。比如:研究兒童在遊戲治療裡面所畫的圖畫,那些圖像究竟代表什麼意義?

到了1950年代,溫尼考特開始提醒:我們若太過於關心玩耍當中的象徵,可能會忘記那個正在玩的小孩。換句話說:那個正在思考的人,他的思考能力會不會有問題呢?佛洛伊德經常把人的思考能力視為理所當然,認為人在思考之後發現太多衝突,或願望不見容於社會,或願望會傷害別人,所以才把願望壓到潛意識裡,把它忘記。後來的精神分析學者,例如比昂(Wilfred Bion),溫尼考特(D.W. Winnicott),或寇哈特 (Heinz Kohut) 開始治療精神病、嚴重自戀、或邊緣型人格的患者。這些人格破碎,因為沒有被好好帶大或因為天生因素而導致思考能力有缺陷的人,在過去被佛洛依德認定為無法被治療。

當代精神分析從關注思考能力有缺陷的人開始,逐漸探討每個人思考能力的發展歷程,開始追問:人類的思考能力是怎麽發生的。所謂的「心智化」,周醫師解釋:人類有一種能力,依照自己的想像去了解他人的內在狀態。[iv]若要知道某一個人心裡在想什麽,人類可以使用自己的想像。比如:我看媽媽現在的眼神不善,於是我就去想像她現在心裡面可能在經驗什麽,透過這個想像,我可以理解等一下她可能會做什麽,等一下可能戒尺就拿出來了,希望她不要拿出來。或者是:媽媽現在躺在床上,都不起床,該起來照顧我的時候也不起來,有人按門鈴也不起來。我可以透過想像,去想像她現在可能正在憂鬱。如果人沒有這種心智化的能力,就只能仰賴事實,只能透過外在行為預測對方。很多自閉症孩子就有這個困難:沒有辦法用想像來想像對方的狀態。

這是很複雜的能力,從初級表徵、次級表徵到後設表徵。稍微解釋一下次級表徵(secondary representation)是指:我可以把媽媽當成是一個概念,媽媽的情緒當成是一組概念,在我心裡面去想,去想像這個媽媽現在有這個狀況,她的情緒是這個,會有什麽樣的後果。這其實是一種很複雜的能力,這種能力的來源是媽媽(成人照顧者)在嬰兒還很小的時期,對嬰兒的鏡映(mirroring),讓我們可以把自己的情緒當成一個東西來感受來思考。

當代精神分析開始強調mirroring的重要性,也更強調治療師與個案之間關係的重要性。對佛洛伊德來說,治療師的地位較為被動,主要是協助個案理解他現在所顯現的象徵是什麽。對當代精神分析而言,治療師的位置比古典精神分析主動得多。治療師主動消化個案丟過來的訊息,然後再還給個案,讓個案可以思考。有點像早期媽媽們在餵孩子的時候,會把硬的食物嚼碎,再給小孩吃。也就是個案把東西丟給治療師,治療師消化之後,再以個案可以消化的方式還給個案。

在精神分析的過程中,精神分析師面對的是實務上的情境,他們不得不去使用各種不同的方法來理解各種不同的困境。這就會連結到下一個主題,呼應剛才張醫師所說的不同的醫院、不同的情境。

從特殊到普遍

周醫師進一步提到:精神分析這門學問與這種思考方式,有個特別的地方:個案在診療室告訴分析師他的故事,而分析師非常努力地去貼近那個潛意識裡無名的情感經驗。精神分析極為強調每段個案所帶來的材料的特殊性。然而,在建立精神分析理論的時候,不能只講求特殊性,過於特殊就只能解釋這個特定的個案。精神分析學者還需要把對材料的描述泛化(generalize)為分析理論,比如關於潛意識或伊底帕斯情結的理論,抽象層次愈來愈高,最終會導向哲學與數學。有的精神分析學者企圖把精神分析理論推導到最抽象的數學層次。但到目前為止沒有人成功過。

精神分析理論處在一種其實很尷尬的處境:既要夠抽象,才能夠夠廣地涵蓋分析師在實務工作中所面對的困難,但又要夠特定才能解釋當下此刻面對的特殊情境。舉個簡單的例子:佛洛伊德的伊底帕斯情結常常被攻擊是否是人類普同的。伊底帕斯情結有它特殊的情境,比如維多利亞時代的家庭背景,這是特定的。但是伊底帕斯情結的概念還談三角關係,那是普同的。即便是無父、無母、不存在婚姻制度的社會,當中的嬰兒仍然必須仰賴照顧者才能存活,而照顧者也不會只有與嬰兒有關係,一定還跟別人有關係。因此,嬰兒、照顧者、與照顧者有關的他人,這個三角關係必然存在於任何文化社會。所以,伊底帕斯情結作為三角關係結構概念而言,就是普同的。

精神分析基本方法與進行方式

周醫師也簡潔地為聽眾介紹精神分析的基本方法。古典精神分析和當代精神分析的基本方法都是自由聯想。即便是非常不合理的聯想,都把它講出來,因為愈不合理愈可能讓潛意識出現。會談頻率可能一週數次──若會談頻率太低,個案講完了自己的日常生活之後時間就用盡了,也沒有太多機會談到自己內在的幻想。之所以會使用躺椅,也是因為使用躺椅比較不會陷入理智的對話,比較可能剝除理性,迎接無理。精神分析的框架包括保密原則和避免雙重關係(也就是個案和分析師彼此在生活當中不可以有關係),也是因為有雙重關係就無法進行分析(比如分析師無法分析自己的小孩),個案無法盡量自由地去聯想。

精神分析也不是適用於所有個案。有的個案就是亟需藥物讓自己穩定下來,而不是進行精神分析。此外,精神分析師並不是比病人更加聰明的人,精神分析師只是一個不同的人,因為分析師是另外一個人,因此可以從不同的角度與病患一起思考事情。

周醫師也為大家解釋了收費。收費的邏輯來自:治療師跟個案要一起完成「思考自己原本不知道的事」這件事。若要完成這個工作,先決條件是治療師跟個案都必須能夠活下來。如果治療費用太高,個案無法存活,治療費用太低,治療師就得另外謀生。因此,這個治療費用的制定標準是如何讓雙方承受得起分析工作的長期進行,而不是看市場價值。

以上都是精神分析進行方式的外部設置(的一部份),看來很複雜,但都是為了要框出一個安全的框架,能夠來進行乍看簡單但其實很困難的事:去思考我們原本沒有辦法思考的,也可以說是要把原本沒辦法做的夢繼續做下去。

精神分析的訓練則和內在設置有關,即:精神分析師要怎麽樣準備自己,讓自己可以來做這件佛洛伊德說的去探尋潛意識的任務呢?周醫師解釋:精神分析有三個基石或柱子。其中之一是個人分析,也就是:分析師自己要有接受分析的經驗。訓練分析的規定頻率各國不同,在台灣目前是每週至少三次。[v]其次,要有受督案例,也就是要進行分析的個案。第三個基石則是精神分析理論與個案討論課程。台灣精神分析學會目前的分析師訓練中,規定受訓者必須完成1) 四年的理論與臨床討論課程,2) 接受個人分析,3) 完成兩個訓練案例。訓練案例指的是受訓者與訓練個案(control case)每週至少進行三次分析,同時接受訓練分析師的督導,並在個案進行至少兩年後申請並通過口試。要完成所有規定一般而言需要六至十年的時間。並不是一件很容易的事。

周醫師最後向聽眾簡介了台灣精神分析的發展。大約在1950-1970年代,有一群精神科醫師開始翻譯精神分析的文獻,將精神分析的理論介紹進台灣。然而,他們並沒有接受精神分析訓練,且其中大部分的人後來都對精神分析失望,而將重心轉到生物精神醫學。周醫師自己是在住院醫師受訓過程中,受到幾位前輩的啟發而開始接觸精神分析的臨床工作。這幾位前輩投入了大量的時間心力督導住院醫師、帶領讀書會,培養出一大群對精神分析很感興趣的醫師。2004年,蔡榮裕、楊明敏和劉佳昌三位醫師組成籌備小組,成立台灣精神分析學會,2015年成立國際精神分析學會承認的精神分析師訓練機構。周醫師也與聽眾分享了自己的從醫心路歷程,包括選擇了醫學當中最接近人文學科的精神專科,再進入兒童精神醫學,參加精神分析讀書會與接受訓練、前往美國讀人類學博士,和聽眾分享他的博士論文研究,也就是美國西雅圖的精神病犯罪病人與司法精神醫學的安置權力。

聽眾提問十分踴躍。以下分別摘出幾項。

機構化的問題

回應聽眾對於美國精神醫療去機構化,以及司法精神機構膨脹的問題,周醫師解釋:

原本美國的精神醫療是大量機構化的。1960年代,美國社會出現反精神醫學的聲浪。包括社會學家Goffman的《精神病院》在1961年出版,媒體接連報導病患在治療機構當中受到不人道待遇。在這樣的背景下,甘迺迪簽署了社區精神健康法案,聯邦政府出錢,讓機構中的精神病患回到社區。其後,每個州政府都大量削減州立醫院的病床數。病人離開州立醫院,州政府就不用再負擔他的費用,而是聯邦政府在負擔。州政府和聯邦政府都想省錢。當時整個社會的人權訴求愈來愈高,與此同時,醫院病床數愈來愈少,住院的費用也愈來愈高,高到負擔不起。很多的無家者其實都是精神病患者,住不起醫院,無處可去,流離失所,精神陷入混亂,犯罪而進入看守所。於是,美國的看守所和監獄成了全世界最大的精神醫療機構。事實上,許多病人在沒有犯罪之前根本得不到治療。只要結構沒有改變,司法精神機構就會愈來愈多。在周醫師進行博士論文研究的地方,司法精神部門已經成為州立醫院最大的部門。

台灣的情境是,台灣的政府其實正如剛剛張醫師說的1980年代設立精神衛生法的時候,陳永興醫師曾指出當時政府完全沒有對精神醫療的投資。但在1983年接連發生許多與精神病犯罪有關的案件,社會的壓力使政府必須做點什麼,最後在精神衛生法的制定時,便自然而然地把責任放在家屬身上,乾脆把原本家屬就在承擔的沉重責任寫到精神衛生法裡。以台灣的現狀,不太可能去機構化,台灣的社會無法承受家屬崩潰的後果。

周醫師很佩服《兩種心靈》的作者,不過若一定要說對此書有什麼不滿意的地方的話,那就是覺得作者不夠批判。Nicholas Rose曾經提到:這一群醫界人士努力地想找到方法去解決現在的苦痛,但在試圖解決的時候,自己會掉進某個陷阱裡。周醫師說:這時就是人類學可以協助他們的地方。深陷現場的人會有盲點,身在其中會看不到,但有人可以去指出那個點是什麽,這非常重要,是人類學存在很大的價值。

ADHD與藥療化

聽眾提問:

我是兩個孩子的媽媽,老大被確認ADHD。因為我自己本身是一個人類學訓練的學徒,然後當我的孩子被確認為ADHD的時候,我非常非常難以接受。我想精神科醫學的特殊之處,相較於其他醫學領域,是它一腳踩在人文一腳踩在生物醫學上,那精神疾病某個意義上,就是站在normal跟unnormal的邊界,要去判斷誰是unnormal,誰是normal。

在孩子確診的過程裡,我自己查了非常非常多的資料,其實在因為他是學齡前,這個年紀其實就有兩派的說法。一直到現在為止其實這個社會上,特別是醫療社會學對ADHD的這個判斷就是提出了非常多的批判。我覺得關鍵的反而不完全只是在於醫療現場的判斷,而是醫療現場的判斷形成了什麽樣子的社會效果,我覺得這個社會效果才更棘手,更難以處理。

我加入了大量的社群facebook或者line上面關於ADHD的社群,我發覺越來越多的家長、其實或者是甚至老師,他們會很希望你的孩子趕快去服藥,因為他可能就是那個在班上一個unnormal的狀況,可是到底什麽是unnormal?台灣現在教改之後就不准體罰了,儘管師生比下降,但是老師面對班上他覺得難以管教的孩子的時候,會施加某一種程度的、隱形的、由教師施加的霸凌。那另一種好處是什麽呢?現在非常多的兒童心智科就是開藥。由於診斷的社會效果,造成了很多家長很急於想要趕快去拿藥,因為他可能沒有時間帶孩子去做所謂的早療,他覺得拿藥可以趕快解決問題。

前一陣子調查發現:台灣的學齡孩童可能就三年級左右、一、二、三年級左右,在班級上服用利他能或利常能的孩子可能高達30%,我不太確定這個數字代表了什麽,但是就我的立場來看,我覺得這其實意味著整個社會,在整個制度把這個問題就是迅速的想要用藥物去解決,我覺得反而忽略了這個現象的背後更多的社會成因。因為同時又是家長、同時又作為一個人類學的被訓練者,你們演講的過程帶給我很深刻很深刻的感觸,。

周醫師:

我同意您的觀察。但其實許多兒心醫師會盡力做全面的思考。例如過動症的專家陳錦宏醫師便是一位非常棒的兒心醫師和研究者。他做了很多研究,同時也組織了家長團體(心動家族)。他同時強調兩件事:1) 對症狀的認識與行為的調整以及2) 藥物治療的重要性。他很盡責地去思考孩子什麼時候需要用藥,以及藥物以外的其他方法,包括家長態度的調整,孩子對自己經驗的正確理解等等。

至於為什麽現在過動的現象會這麽多?這有許多因素,例如在過去,孩子常要走半個小時、一個小時去學校,有足夠的運動時間。現在孩子事情塞得太滿。黃應貴老師新出版的《解鎖新「識」界》中提到東埔的布農族打排球的新規則:天空中總是有兩個球。黃老師問他們為什麽要兩個球?他們說這就是現實啊。現在的孩子都是在面對這個狀況。以前我們只要打一個球,現在孩子同時要注意很多事,連睡覺運動都沒有時間。

有太多因素參雜其中。有時家們們會抱怨說,某位醫師說你如果不用藥的話會有很多後果,但這並不是說你非用藥不可,而是如果不用藥有這些後果。那麼問題是,我們有沒有別的方法?但別的方法就不見得是這位醫師可以解答的。一個醫師沒辦法做所有的事情。ADHD會需要很多面向的協助。

去機構化=家庭照顧?兩種視角之外的第三種視角?

同學詢問:1990,1987那段時間,美國精神醫療開始鼓吹去機構化,希望家庭可以承接。但所謂bio-social-psycho的治療,social似乎都侷限於家庭。只是家庭很可能是造成傷害與壓力的地方,在social端強調家庭,可能只是反映一種特定的近代家庭心態。其次,本書最後有提到:兩個典範背後是不同的看待人的方式,而漸漸地生物醫學典範在國家與衛教和大眾醫學知識都較為突出。是不是也有另外一種可能傳遞社會層面、或者把權力、或者是社會變遷的視角?

針對第一個問題,張醫師提到了自己所知的幾種方式。首先是自己的志工經驗(伊甸基金會敲敲話入家團隊),運用芬蘭的開放式對話模式,如果家庭無法承接,就有團隊進入家庭來承接。有個個案,團隊已經造訪了將近四十次,每次團隊都至少有三個成員進去,成員不太更動,因此不用重新與患者建立關係。這種模式若要收費,費用會相當可觀。但是他看到這個個案的成效也很顯著,從原本排斥醫療幫助,到後來開始信任與感謝團隊。但這操作起來很漫長,無法快速簡單地進行。

美國有個模式是主動式的社區介入(ACT),比如去社區復健中心,讓個案有地方可以去。紐約也進行過「降落傘」計畫,為家屬無力照顧的個案提供短期社區居住。張醫師做志工的基金會,曾經有想過發展院外居住,有點像是人生的一個暫時停靠站,類似另外一個家。個案可能有很多問題來自家庭,可以暫時住在停靠站這個機構。

這當然牽涉到究竟有多少社會資源可以投入精神醫療。張醫師認為值得花這些成本,但有些人就覺得不值得。這關聯到這個社會對精神疾病或精神患者的想法,還有很多需要努力的地方。

關於第二個問題,張醫師回應:確實兩種典範對人有不同的看法。比如說憂鬱症是血清素過低造成,這種說法的優點是去汙名。病患躺在床上毫無生氣,並不是因為懶惰,而是因為大腦功能異常。缺點是:當他人對病患毫無期待,只給病患藥物時,似乎又否認病患的意志力,讓人感到自己只是大腦機械式的構成而已。但張醫師認為這是階段性的問題。生物精神醫學模式可以說是一種去汙名的策略。而著重人的意志力,則需要更細緻的補充(免得病患受到傷害)。

周醫師則提到社會資源的挹注問題。健保給付偏低,也是心理諮商往私人單位移動,撤出醫院的原因之一。但是社會資源挹注的問題如何解決?需要有更高位置的人來思考,因為現場專業人員全部陷於忙碌耗竭的現場,難以去設想。現在學社會科學的醫師增加了,也開始聚在一起,形成思考的力量,可以開始去想超越臨床的事情。

情緒在精神分析療法中的地位

關於精神分析療法之中情緒的特殊地位(情緒成為一種研究方法),周醫師分兩個部分來回答:

當代精神分析中,情緒的位置非常重要,幾乎取代了本能在古典精神分析中的地位。情緒經驗是比本能更能夠被思考的東西

書中提到,精神分析時個案躺在躺椅上,看不見分析師,作者稱之為關係結構的情感剝奪。因為看不到分析師,好像沒有一個當場可以承接的對象,與日常生活當中的情感互動其實很不一樣,使得告解者處於一種非常脆弱的狀態,這會有猛烈的情緒產生。相對的,如果與分析師面對面,比較會進行合理的對話,情緒在合理狀況下產生,要理解潛意識就比較困難。

此外,精神分析原本就設計成讓被分析者不認識分析師。病患詢問分析師個人資訊時,分析師通常不會直接回答,反而將回應導回到個案身上。比如:你對我很好奇,你的這個問題是基於…...。確實會有特別的例外,但大部分時候分析師不會讓個案知道自己的資訊,也避免在日常生活中接觸。為什麽要這樣做呢?其實是因為人對事實不太清楚的時候,那他對分析師的想像就是他的想像。分析的目的是要了解個案,所以當個案有這個想像,有某些情緒出現的時候,那個情緒不完全是針對真實的人,有些部分是關於他自己的想像,於是可以藉此來認識個案,如果他太了解分析師,他的想像就是屬於分析師的,而不是屬於他的。

脆弱的諮商師

聽眾提問:我自己最近的田野其實一直會跟一些需要長期接觸精神醫學的人接觸--不管是個案還是助人工作者。最近有一個朋友問我說,他讀諮商所快要畢業了,他在考慮要不要進入機構工作,但是他之所以找我來聊,是因為他覺得他讀了三、四年的學位,卻發現在實習的過程中,不管是他自己實習還是他在私底下去接觸一些有需求的朋友去幫忙的時候,他都覺得自己很容易被拉下去,很容易被對方的情緒或者對方的嚴重的移情給拉下去,而這種狀況並沒有隨著他即將考到證照而改善。他反而看到一些可能沒有讀精神醫學相關的科系的人,比如說可能是讀文學或者讀藝術的人,他們在做一些社群連結事務的時候,反而沒有那麽嚴重被拉下去的狀況。所以他開始困惑,是不是從精神醫學的角度去幫助這個社群是真的有效,或者對他自己來說是有意義的?

周醫師:

精神分析訓練當中最重要的的確就是這件事。我覺得人類學與精神分析很像的地方之一,就是人類學和精神分析都非常強調要能進能出,這大概是最基本的能力。能進的意思是說,我要能夠進入這個人的心靈、或者這個部落的文化裡面,我必須能夠成為他們。但是在此同時,我也要能夠退出來思考。當我進去的時候我不可能不帶任何預設立場,雖然不會帶著精神分析的理論預設去看,但我擁有自己的生命史所累積的一切,去和另一個也擁有自己生命史的人相遇。Wilfred Bion的講法是:兩個人碰在一起的時候就會產生一場風暴,這場風暴很難說是好是壞,而我們在這個過程裡只能盡力去經驗,同時盡力去保持思考的空間。

你剛才講的那個情境,我會建議他接受督導,甚至有時督導還不夠,還需要一個治療師。無論如何,我們只能盡力。心理治療的工作非常廣泛,大學的諮商中心、中小學的輔諮中心、輔導室、兒童保護安置機構或者政治暴力創傷的療癒,有許多不同的情境。有可能某個特定的情境剛好對某位治療師來說太過困難、很難保持界限。如果已經盡了一切力量,那可能會到達一個點,在那個點上我們得要告訴自己,這是我現在沒有辦法進行的工作。

能進能出是做這個工作的必要條件,否則太痛苦了。如果無法停止為人哭泣,就無法住在墳墓旁邊。但在訓練的過程裡,我們可以盡力去培養自己能進能出的能力。

第三種同理

張醫師提到:

兩種心靈的分類,其實可以這樣看:兩種心靈其實帶有一個病因的預設。精神動力醫學是:可能問題是出在潛意識,我們可以同理病人的方式是透過潛意識去了解潛意識,讓它浮現出來這個過程,然後來同理他。Luhrmann在第七章把這種同理稱為複雜同理。另一種單純同理,屬於生物精神醫學,其實就是我們最容易想像的,就是說一個人受傷了,我們感到很迫切地想趕快治好他,這是單純同理。這是第七章的內容。

這個其實可以連結到剛剛關於ADHD的問題。ADHD的問題就是說,如果我真的很從生物醫學角度出發的話,其實會非常的覺得有急迫性要去幫助這個病人;如果不投藥的話,小孩會不會未來會有很多的損害?的確就有一些研究表示,他可能長大以後會有一些比如非法誤食風險、會有犯罪行為傾向等等。ADHD是個敏感議題,每次都會有很多醫師跳出來辯論。以同理而言,這可以說是單純同理:病患已經這樣了,你還不去治療他嗎?

但我覺得除了這兩種之外,其實還是有別的同理,可能是Luhrmann沒有提到的,也是我最近在思考的東西。其實是屬於精神病理學的範疇。精神病理學的討論其實和現象學有些關聯。現象學很重要的是箝制那個病理的部分。現象學不是討論病患為什麽會有這種感覺,但是在乎如其所是地描述現象。例如,現在我進入憂鬱,我可能有個喜樂不能(anhedonia)的狀況。現象學描述這個狀況,描述他沒有辦法感受到快樂、快樂從他的生命中消失,這個感覺跟低落不一樣。低落是我現在覺得傷心難過,有個情緒存在。喜樂不能則是我無法感受到你的情緒。病人描述自己當時情緒如何,是說快樂從他的選項中消失了。我用一個比較不精確的比喻:很像是:假設一個人後天失明,他曾經有看過黃色、各種顏色,但是後來所有的顏色都消失的時候,你問他說你現在可以想得起黃色是什麽樣子嗎?他可能會有種想法,但是又覺得模糊,因為他又已經很久沒有看過顏色、色彩了,那他其實他的世界是沒有色彩。這個喜樂不能就是從這個快樂消失的這件事情。

我看過一種說法:radical empathy(激進同理):我去了解這個跟我完全不同世界的(人)。以現象學而言,他所在的這個世界和我的世界有些不一樣,我透過語言、透過一些方式去了解他,不牽涉到前述的生物精神醫學或是精神分析。這也是一種同理。

讀者有個印象,認為《精神疾病診斷準則手冊》(DSM)打開了生物精神醫學之門。但是其實DSM第三版出來的時候,是要平息精神分析和生物醫學雙方的不滿,取得兩邊都可以接受的一種方法。所以DSM3直接把病因都拿掉,單純只是描述,比如說這個病患符合憂鬱症中的幾項。大家會發現:DSM這個系統其實不是專屬兩種心靈中的哪一個心靈。只是因為精神分析本來就沒有那麽需要DSM,但是生物精神醫學很需要DSM,所以大家會覺得DSM就是一種很生物精神醫學的東西。但事實上DSM某種程度上是要去掉病因這樣的概念,而是用一些比較現象學的方式去描述。因此我會覺得可能不止「兩種」心靈。

兩種心靈是我們看這個人類心靈的角度的方式,但是還有一種同理的方式,可能Luhrmann沒有提到。我覺得也不能說是第三種心靈,但可能是第三種同理的方式。

同學有問到整合的方式……。我自己所學的精神分析就只是去上精神分析學會的課程,醫院也會有一個督導,督導我們治療個案,但是個案數都很少,不像是書中描述那麼多的個案數量。我不確定到底能不能夠在自己的治療上面,或是跟病人的會面上面有運用到很多心理動力的概念。只能說,所謂「整合」其實是看醫生的風格。

現場是有一些調整的空間的,有些情況之下要限號看診,品質自然就會提升。此外,有的診所之中,醫師可以指定病患的回診時間,視當日預約或掛號人數調整,看診品質就會提升,因為你跟每個病人都有較多時間可以談話。只是,這個方法以養家餬口的角度來說,不那麽實際。也只限於個別醫生的風格,不是系統性地去影響整個社群。

主持人(黃郁茜):

對不起,已經超過時間。今天真的是非常難得,我們請到兩位醫生,又是經驗非常豐富的前輩來跟我們分享。我暫時做個小總結。

今天涵括的主題非常非常多,包括精神分析、生物醫學、患者的處遇問題、機構化與去機構化的問題,人類學談得有點少。但兩位醫師都對人類學有一些寄望,就是人類學可以勾勒出大家置身於其中,但又看不清楚的結構。這也是我對這本民族誌的看法。作者的書寫非常非常細膩。現象能夠描述得細膩清楚,以周醫師的話來說就是扮演了一種照亮的功能。我們日常生活中有太多的經驗面向,身在其中根本不會想到要去描述它。但當 Tanya Luhrmann描述出來之後,一方面我們了解了醫療現場,了解精神分析訓練的過程,了解美國精神醫學的模式,可是另外一方面,也跟自己學科的專業化模式對照(比如人類學的專業訓練),自己的經驗好像也被作者的民族誌探照燈給照亮。我覺得這其實是好的民族誌的基本要素。

張復舜醫師補充的第三種同理很重要。確實,兩個主題的對比式論證,可以說是英文世界或是歐美世界非常常見的論證方式。人類學其實也很熟悉,從馬克思到李維史陀到甚至後結構主義,經常是透過兩個東西的對比論證來增進我們的理解。我不知道《兩種心靈》的作者有沒有意識到這一點。但是我絕對同意張復舜醫師所說的。不是只有兩種治療模式,可能有更多種,包括同理也是。可能還有第三種是更多種的同理。怎麼把它描述出來?這其實就是人類學可以做的了。人類學應該是在所有社會人文學科中最接近,也最能夠去好好地描述和分析經驗現象的,這是人類學民族誌的長處。

像是剛才周醫師說,我一直覺得精神分析還有人類學有很多相似的地方,包括精神分析成為一個科學,又要夠抽象又要夠specific。大家讀民族誌就會知道,若不specific的話你沒有辦法感動人,就好像是《兩種心靈》鋪陳了非常多的細節,我們都被那些細節所打動。但若沒有generalize的話,我們會不太曉得那個意義,好像也沒有辦法跟其他世界的人做溝通。謝謝周醫師,我今天又發現了一個精神分析跟人類學的相似之處。

我知道大家都意猶未盡,然後但是因為已經超過我們下課時間,今天大概課程就上到這個地方。謝謝大家參與,特別謝謝今天兩位醫師,非常感謝。

*特別感謝周仁宇醫師、張復舜醫師的仔細校對與修改。文責由定稿者負責。

逐字稿:詹㝢婷

整理:詹㝢婷、黃郁茜(定稿)

[i] 張醫師提到:左岸出版社新書座談時,廖偉翔醫師解答了他的疑惑:醫師是出於善意在進行判讀,做出判讀之後,也是以不傷害對方的方式來進行核對。

[ii] 張醫師提到:很巧的是,台灣的精神科跟神經科從一個專科正式分離為兩個專科,也在1980年。

[iii] 此現象可以與吳易澄醫師演講中提到的Nilolas Rose所謂的neurochemical self相呼應。

[iv] 「心智化」意味著「能夠瞭解自己或他人行為背後的心理意義的能力」,也就是「能夠理解原本不理解的(understanding misunderstanding)及能夠思考「思考」這件事(thinking about thinking)的能力」(引用出處)。在演講中,周醫師以平易近人的例子解釋「心智化」。

[v] 比如美國的精神分析的定義規定一週3次,英國是5次,法國是3次。台灣精神分析是規定3次以上。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

張復舜(演講)、周仁宇(演講)、詹㝢婷(記錄)、黃郁茜(記錄) 《兩種心靈》演講系列 (II):張復舜醫師、周仁宇醫師 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/7013 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應