我們的心裏都住著一個鄭捷?

記於捷運隨機殺人事件後

「就在剛才,在電視畫面中映入眼簾的,像是世界末日的光景中,他看到像是救贖的東西。

並不是只有自己的人生碰到困難而已。包圍著自己的這個世界,整個就要面臨結束了。這麼想著,正彥心裡有種安心的感覺。」

篠田節子,假想儀式,p. 34~35

安全防禦網破了,群魔亂舞

五月的台北捷運,破天荒地發生了恐怖的隨機殺人事件。原本潔淨明亮的現代都會通勤空間,瞬間化為殺機四伏的奪魂地。一時之間,我們不知身在台北,特拉維夫或是巴格達。一種屬於遙遠年代或他方,為保全生命而必須戰戰兢兢的存在恐慌,排山倒海而來,短短四分鐘之內,原本理所當然的集體安全感,摧拉枯朽般傾圮,取而代之的是對陌生者的恐懼、懷疑。媒體的嗜血,這一次不再只是隱喻。殺戮畫面在媒體上重複播放,在網路上瘋狂轉貼。沒有考慮到受害者需要被尊重,受創者需要療癒,失去至親者需要哀悼。多日後,板南線的車廂裡,依舊隱約飄散著一絲血腥味,魅影幢幢。

獵巫:尋回秩序感、安全感

這樣的「冷血殺人魔」怎麼可能出現在台灣?而且加害人與受害者素昧平生、無冤無仇。缺乏明顯動機的不可思議,令各式臆測紛紛出籠,渴望在各種隨手可得的社會分類標籤下,尋得破解謎團的蛛絲馬跡。二十四小時之內,這名殺人犯的形象從醉漢,迅速轉換到宅男、富家子弟、電玩沉迷者、憤世嫉俗的休學生、情感受挫者、反社會人格疾患患者……。網路鄉民們忙亂地想要為這個巨大無解的「為什麼」找答案,仿佛只要謎底揭穿,大家便可以恢復正常生活,免除恐懼。媒體也逼迫著精神醫學、犯罪心理學、心理諮商、防身術等相關專家們,在沒有與當事人談過,亦無足夠證據的情況下,隔空抓藥,勉強擠出空泛的診斷,提供因應措施及防範方針。

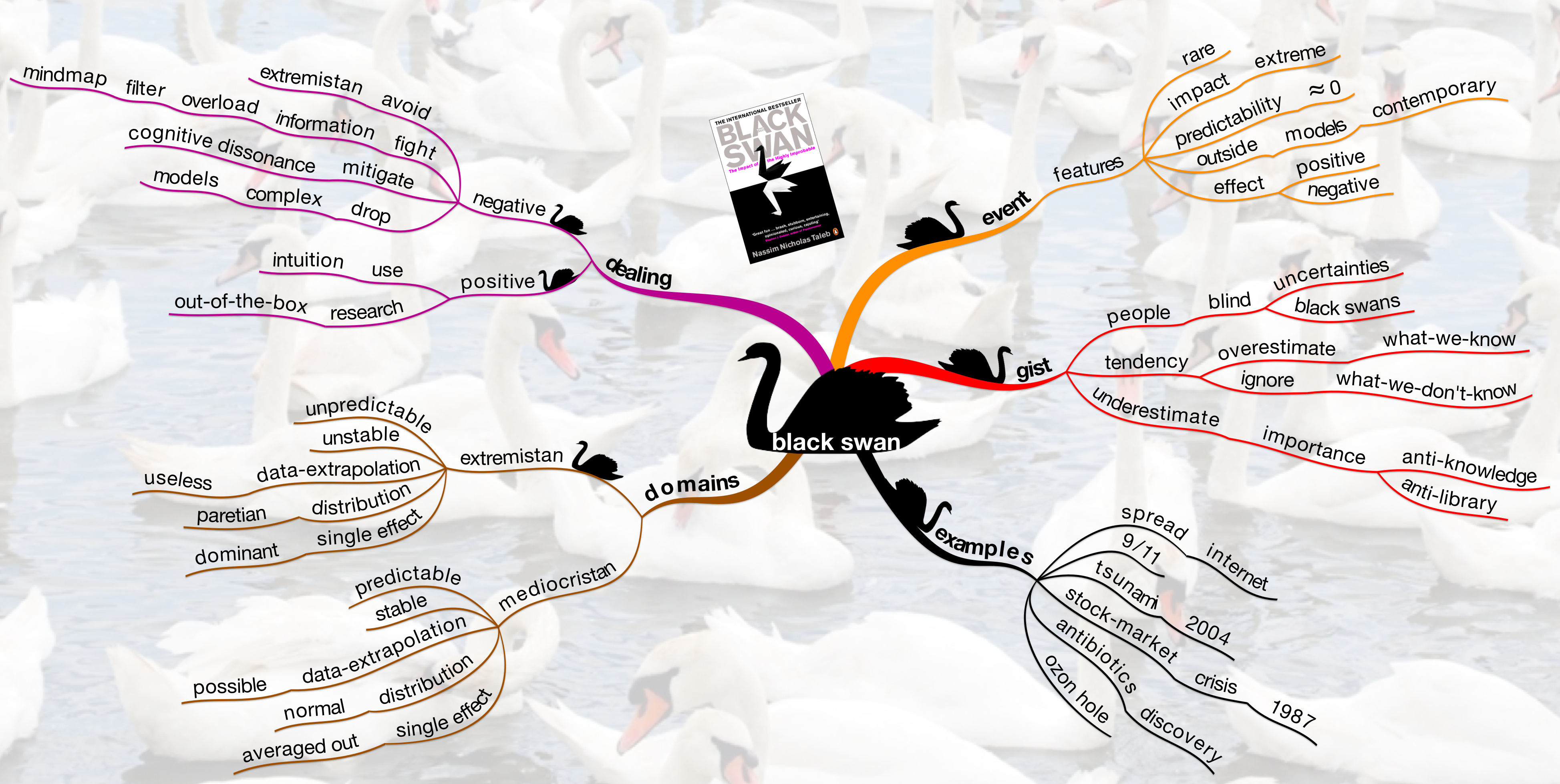

在這混亂的時局,專家知識儼然成為安定人心、照亮前路的明燈。然而,此時此刻,不管是鄉民臆測或專家知識,都共同地呈現了一種對生命失去掌控、不再能仰賴理性邏輯思維的焦慮。我們究竟是否可能理解鄭捷所象徵的惡?這樣惡是有機可循或無法預測?

儘速奪回秩序感、掌控感的渴望,令簡單的線性因果推論化為心靈暫時獲得寄託的神明。但面對龐大的未知,即使是神明也顯得捉襟見肘。就拿精神醫學專業知識來說,教科書告訴我們,精神疾病(或廣義的說,任何變態的情緒、思想或行為)的成因從來不是單一的,必須同時考量生物-心理-社會三個環環相扣的軸向。這看起來面面俱到的漂亮解釋框架,卻隱約予人說了跟沒有說,好像沒有太大的差別的印象。更核心的問題是,主流精神醫學研究主力和經費一直以來都放在生物單一向度上,近年來,繼大腦神經研究熱潮之後,這生物面向更全面地縮限在基因裡。其中的心理向度在概念上經常模糊地等同於個人/內在因素,社會向度則被歸為外來因素。如此號稱由環環相扣的三個向度所構成的「人」,伴隨著正常與病態可一分為二的信念,最終將真實世界中的人切割成抽象的概念類別。

我們究竟需要多少變項,才能夠重組關於人的經驗及存在真實?才能夠知道一個人之所以變成人類學家、社運份子、宗教領袖、無國界醫生、官商勾結結構的共犯、性侵加害者、殺人犯……的成因有哪些?更何況上述的分類不見得兩兩互斥,而有形成各種排列組合的可能。

誰是真正的罪人?個人或社會?

如果精神醫學對變態/異常的三環假設是對的,社會至少應承擔部分責任。而我們都是這個社會集體的一部分,這讓至少一部分的我們跟鄭捷有了交集。但並非所有的成員願意承認這交集的實存性。交集可能的拒絕或接納,外顯為成因推測及伴隨而來的責任歸屬追究。網路評論上常見的鄉民論述大致分為兩大陣營:強調個人內因的一方,以撻伐之姿將殺人犯逐出社群;提醒社會外因的一方,邀請社會成員反思我們的主流價值體系是否將人逼上了絕路。

令人驚訝的是,其中一位被害人家屬,解青雲的妻子,在承擔喪夫痛楚之際,竟選擇了後者,說出「與其否認他不如協助了解他」的大愛話語。加以,東海大學校方在慘案後第一時間發表的公開信中,表示鄭捷是「家人」,期許用更多的愛思考如何共同承擔。對照之下,鄭捷那雙承受龐大社會譴責壓力、不知如何面對兒子犯行的父母,一整週的逃避和切割的作法,不禁令大眾、甚至是司法檢調單位,都對鄭捷受到的家庭教育產生質疑。

這起隨機殺人悲劇彷彿一面鏡子,映照出社會成員的異質樣態,以及人們渴望彼此對待的方式。對於成因的選擇,並非基於科學知識的客觀證據,而是涉及社會群體生活的價值觀和倫理立場。

驅魔、降魔,或指認自身的魔?

這個悲劇讓我們檢視生命史中構成自身樣態的各種力線,也考驗著「我們」是否有能力思考如何處置來自群體內部暴力攻擊的困難議題。簡單歸因、標籤化,是一種以理性為名、實為拒絕思考的便利途徑,目的在於把某些主體從「我們」當中逐出。關於這種逐出的社會機制,傅柯的著名經典,《古典時代瘋狂史》和《規訓與懲罰》,指出人類社會的文明化過程,事實上伴隨著權威如何處置、治理群體中差異個體的演進。相對於這種控訴國家機器、菁英統治階層,仰仗知識生產作為權力基礎的向上或對外的批判,精神分析則嘗試理解主體內、外互涉的動力過程。Julia Kristeva在《恐怖的力量》(1980)一書中提出的賤斥(abjection)理論,將觀看的視線移至內/外的邊緣界域,試圖釐清主體如何形成內(我)、外(非我)的區隔。

話匣子開到這裡,好像不得不來做個精神分析科普版解說。兒童精神分析研究告訴我們,嬰兒在還未學會說話時,即開始在身體照顧關係中區分好/壞(舒服/難受 、滿足/挫折),本能地傾向把好的留在心理空間裡、壞的逐出,如此逐漸產生「我」、「非我」的區分。而照顧者恰好為好、壞感受的投射提供了一個涵容的所在,照顧者為情緒感受賦予的正負語言記號,成為善惡道德判準的基礎,亦是意義世界秩序的根基。這意味著語言學習本身,即包含了文化世界象徵秩序(律法)的融入。在此過程裡,原初他者(照顧者)是好/壞、愛/恨交織的關係練習場。

在精神分析學家的臨床觀察(或許是瘋狂想像)中,他者(客體)在正在生成的主體的想像中,分裂為二:好客體vs壞客體。與生之欲(Eros)相連的好客體,被想像地「吃」進來(攝入),成為安全感的基礎;壞客體則遭到死亡毀滅欲望(Thanatos)的驅逐、猛烈攻擊。受到攻擊的壞客體在想像中遭到毀滅,體無完膚。但孩子將逐漸認識到,好壞客體其實是同一個客體的分裂狀態。在懊悔和罪惡感中(外顯為憂鬱狀態),為了保有與客體的關係,主體必須學習修補被擊毀的客體。有趣的是,修補客體跟修補被指認為「惡」(做了壞事)的自我的工作,同步發生。(翻譯成白話的說法會是:原諒別人需要從原諒自己開始)在主體與他者的關係裡,生之欲(愛欲)和死之欲(毀滅衝動)原本就處於並存狀態,只是在大部分的情況裡,愛的在場,不致使得毀滅衝動如脫韁野馬,奔向不再能分辨人的面孔的極度冷漠。

Kristeva認為,在生命之初,主體乃是藉著賤斥作用(驅逐內裡不可欲的他者)而生成。宗教裡的淨化儀式亦是依靠袪除汙穢的象徵行動,使象徵秩序得以被確認、重整。在此,Kristeva與Mary Douglas在《純淨與危險》(1966)裡的立場一致,將汙穢視為無法被統整到既定秩序內部的事物。然而在潔淨儀式裡,經常出現秩序翻轉的安排,原本歸屬髒污的、禁忌的,在儀式非日常時空裡,獲得了神聖的地位,因而能重新在象徵秩序中取得一個特殊的位置。對Kristeva來說,這個原本具有淨化、有助於主體的「我」出現的賤斥作用,倘若達到僵固的極端,失去了整合異質性的能力,即可能發展成任何一種宗教或政治意識型態的基本教義派,成為正當化消滅異已行動的心理基礎。種族清洗的對象,往往是「我們」之中被指認為將危及群體存亡,而必須被消滅的異己者。

回到前面討論的,像鄭捷這樣的殺人犯,該不該屬於「我們」當中的一份子的問題。表面上看似最簡單的做法,是把他從「我們」當中逐出,只要他不再屬於人的社會,「我們」的安全感和秩序感,便可快速獲得重整。但實情是,排除切割了一個鄭捷,「我們」還得擔心不知道還有多少個潛在的鄭捷。如何預測、掌控這樣的風險?我們原本期待科學知識能幫助準確預測、掌控風險,訂做一個我們想要的世界,但充滿未知的浩瀚宇宙卻繼續不斷向外膨脹,並且讓不確定性化身為凶神惡煞,在我們全無防備的時候傾巢而出。

於是,等不及專家們有時間討論、研擬出真正的因應政策,政府派出足以毀滅上百個鄭捷的警備部署。接連數日,捷運中配戴重武的警察們,雄糾糾氣昂昂地一字排開,捍衛市民安全,避免搭乘捷運的你我成為下個受害者;與此同時,任何一個溢出警方設定的常態想像的你我,也都可能被誤認為下一個鄭捷。當一個國家以安全為名,指派警察來擔任制定社會群體想像的應然樣態時,我們已經離法西斯不遠了。

藉著清除異己,來確保自身安全,看起來是個合情合理的選擇。但歷史上所有大規模清除異己的行動,可能令身處不同時空、不同位置的我們,驚異於其血腥瘋狂,但在當時行為者的眼中看來,也都是合情合理的選擇(cf. 漢娜˙鄂蘭著名的「平庸之惡」)。Kristeva提醒我們,所謂伊底帕斯情結的穿越(或主體化過程),並非將惡清除殆盡,反之,主體必須面對隨著賤斥而來的罪惡感糾結,在與他者的關係中,學習把在象徵秩序建立過程中被猛烈排除的異質「汙穢」,重新整合為組構主體的一部分。如此,社會繫連才可能發生。

重新想像生活在一起的「我們」

就在事發後一片倉皇失措、交相指責的聲浪中,出現了一股平民力量,試圖以單純的行動(免費擁抱、用歌聲陪你搭捷運等),邀請來往路人一起參與這個破了大洞的群體信任的修補工程。在槍桿子以外,提供了建構社群安全感的另一個選項。這便開啟了一個可能的療癒空間。接下來,如何讓療癒修補的工程「遍地開花」,就是我們的事了。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

彭仁郁 我們的心裏都住著一個鄭捷? 記於捷運隨機殺人事件後 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/5950 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

值得大家一讀~

這篇寫的很有料,這個事件很多方面的小細節都提出來,甚至還小解析了一番,我就是想看這種論述啊…

老實說我也覺得鄭捷爸媽很詭異,他們在事發後的反應的確不太像有兩個男孩的爸媽。我是覺得鄭捷爸媽軟弱了點,逃避問題不知該如何面對,跟鄭捷有些相似。或許鄭捷從小看著這樣的父母親長大,才會產生這種生活上有挫折卻不知道如何消化自己情緒的反應。而且從他爸媽說出「賠不完」這些話,我想問他爸媽會不會把重點擺錯地方了… 對錢的焦慮感比對兒子幹出這種事情還要先有感觸。是說是你兒子殺人,要賠錢也還輪不到你吧… 多多關心你剩下的小兒子比較實在。別再讓兒子承擔爸媽的軟弱。

我覺得鄭捷其實缺少父母的關愛,當時他的父母第一時間只想到要怎麼賠償受害者家屬,完全沒想到鄭捷,他們還說過鄭捷的行為罪大惡極,希望能速審速決,甚至還說他們的家被毀了,而且從鄭捷進看守所,然後進了監獄一直到他的喪禮,他的父母完全沒來見他,鄭捷當時在看守所還問過為何父母都沒來看他,而且鄭捷也曾說過他的父母整天只叫他讀書,非常注重他的成績,而他其實非常討厭讀書,他不僅從小缺少父母的關愛,而且他朋友也不多,也沒有女朋友,他其實一直都很孤單吧,我記得他也說過人生很空虛、不滿足,他小學五、六年級就想自殺,但他做不到,所以只好犯下殺人案,然後被判死刑,其實如果父母能給他多點關愛,或許就不會發生這種事了

警察曾問過他,如果在捷運上遇到父母怎麼辦,結果鄭捷說「我照樣會砍他們」但事實上他進了看守所就一直在問「為什麼父母都沒來看我?」而且在被槍決前還說「希望執行前能抱抱父母」由此可知,雖然他表面上痛恨父母,但並不是真的如此,他內心其實是想要父母真的愛他、關心他,而這就是他一直所渴望的,因為感到沒有被愛,性格也逐漸扭曲,想自殺卻做不到,只好犯下殺人案然後被判死刑....他的行為不對,但我還是替他感到難過唉....

發表新回應