無論是「去蘭嶼」或「回蘭嶼」,前往蘭嶼的路,總不是那麼好走。

今年好不容易湊出了一段空檔,想要回蘭嶼看看許久不見的老朋友;小禮物準備好了,火車票和機票也都訂好了。不過當機位確定的那一刻,湧上心頭的感覺卻不是如釋重負、滿懷期待或是近鄉情怯,而是一種極其熟悉的焦慮不安。接下來的兩個星期,我開始密切關注中央氣象局的網站,鎖定蘭嶼鄉的頁面,時不時地刷新未來一週的天氣預報,盯著出發當日降雨機率、風向與風速的變化,然後評估我預備搭乘的航班在蘭嶼成功落地、幾天後再從蘭嶼成功起飛的可能性。

我並不是個悲觀的人,但越接近出發日期,這份焦慮感也就越強烈,心中所想的盡是一些撤退方案ABCDEFG,像是到了高雄就折返台中、到了台東再折返台中、在台東過一夜(也許可以靠著旅遊不便險讓我入住娜魯灣大酒店的總統套房?)之後再作打算等等。就連一不做二不休、直接從台東轉進台北那樣的無預警自暴自棄環島之旅,也被我當成了可能的選項。至於到蘭嶼之後的行程?拜託,那種事情有什麼好考慮的?倘若真的到了蘭嶼,還怕自己太閒?

出發前一週,從蘭嶼友人那邊得知最近東北季風實在太強,蘭嶼已經關島(此處作動詞使用)整整一星期了;經過那麼多年,「買蘭嶼、送關島」的哏大家還是一直都用不膩。掛上電話,心裡有點不痛快,但又有些不太甘願。不過,當我不死心地回到氣象局網站再作確認,卻發現已經連續吹了一個禮拜的東北風,居然會在我出發的星期六當天停下來,轉為偏東風!難道我的運勢之所以一整年都沒什麼起色,就是為了集中在這次旅程一次爆發,為我創造出一點小小的奇蹟?

而事實證明,的確,任何事情慢慢都會變好的;像我一開始只是衰,後來就變好衰。隔天我就發現了殘酷的真相:原來東北風之所以會轉成東風,是因為東方海面來了個颱風,也就是後來為台灣東部和南部帶來豪雨、釀成不小災情的卡努颱風。知道颱風要來,基本上我已經認定毫無成行的可能性了。當然,如果硬要出發,我還是可以抱持著明知山有虎、偏向虎山行的壯烈情懷,搭上開往高雄的巴士,再轉乘前往台東的火車,實現我想像之中抬頭就淋雨、伸腳就踩進水坑的太平洋岸秋日戲水之旅。如果是十年前,我肯定會這麼做。

只是不得不承認,自己已經不是過去那個勇於面對各種痛苦、骯髒與麻煩事的年輕小夥子了。倒不是因為自己隨著年紀增長,身心也變得越來越脆弱,而是那種可以預見的狼狽狀態,自己老早就已經經歷過了,再拿這種遭遇來填充回憶不但了無新意,而且還顯得自己毫無學習能力──願意吃苦是堅強,一再重覆吃同樣的苦頭則是愚蠢。所以預定出發的前一天,我終於決定放過自己,選擇待在我那溫暖、乾燥、明亮的小房間,喝杯熱咖啡,讀本小說,偶爾看看窗外逐漸增強的風雨,不再去想像平行時空中那段狼狽的旅程以及那個狼狽的自己。

XXXXXX

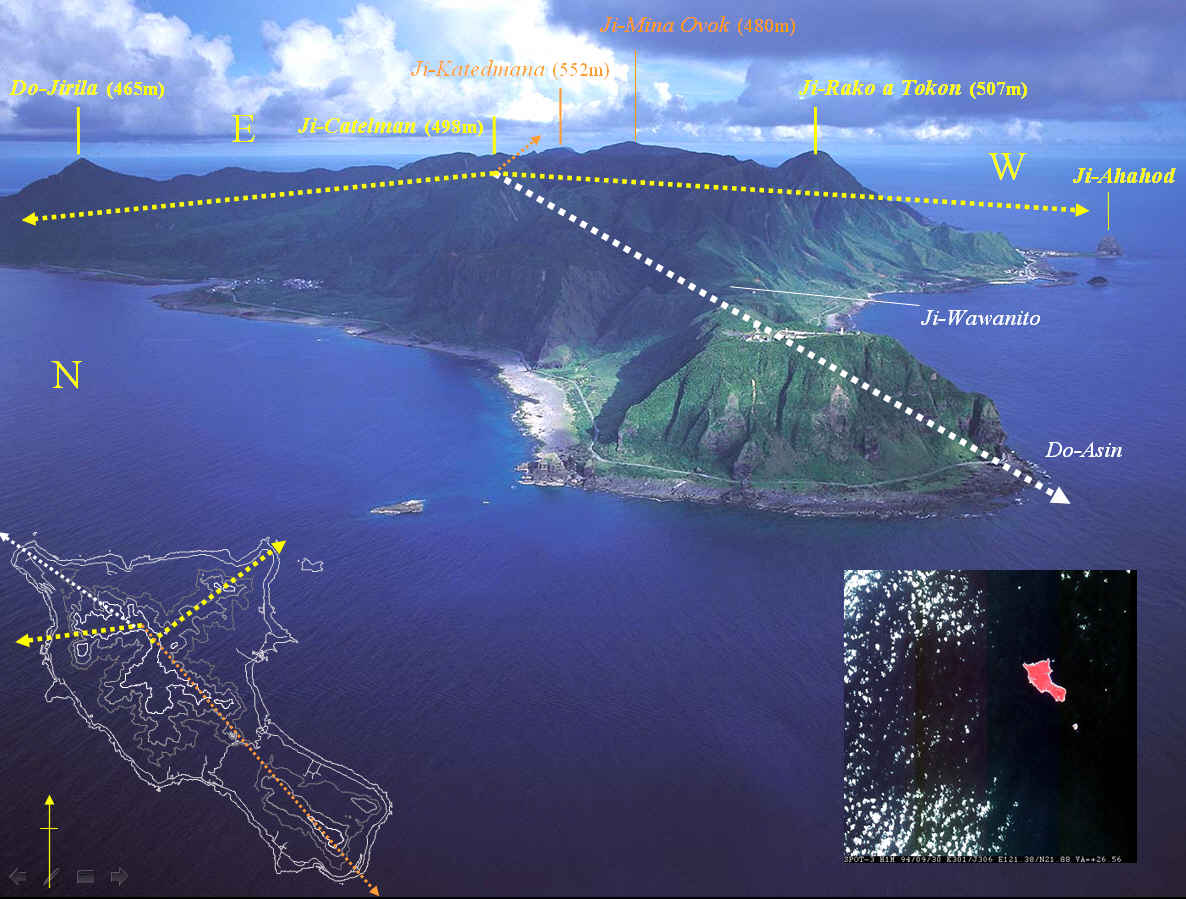

原定出發當天,台東-蘭嶼航線全日停飛,這點完全不需要感到意外。只要是在入秋之後,東北季風開始盛行,當日航班表上的清一色「取消」便是司空見慣。對於長年居住在台灣西半部的我來說,東北季風原本只是意味著稍微降溫、偶爾飄點細雨的天氣型態,和我的生活起居與交通往來沒多大的關係。有時被秋老虎熱壞了,甚至還會期待東北季風能讓天氣變得舒適一些,好歹有個秋天的樣子。直到牽連上了蘭嶼,這才發現自己眼中的秋日點綴,換了個地方之後竟成了人力難以克服的自然壁壘。我聽德安航空的機師說過,由於飛機是逆風起降,機場跑道大多是順著一年之中吹拂日數最多的風向來修築的。在蘭嶼最常吹拂的其實是正南與正北風,只要是這兩種風向,飛機通常都能夠順利起降。然而一旦吹起了東北風,飛蘭嶼的飛機機身又輕,只要風力強一點,飛機就有可能被側風吹去撞山。以前還會有機師願意拼一下,在風速接近臨界值的狀態下依然選擇飛行;乘客們在機場宣布登機以及飛機平安降落蘭嶼機場的時刻,總會給機師們英雄式的歡呼。不過由於這幾年飛安的相關要求越來越嚴格,即使有機師願意嘗試在惡劣天候下飛行,航管也不會輕易放行,因此飛往蘭嶼的旅客一旦遇到了不符起降限制的壞天氣,基本上順利成行的可能性是相當渺茫的。

飛機停飛個三四天,旅客就得跟著滯留在他鄉異地。這所謂的滯留,當然不會是趁機多跑幾個景點、多吃幾頓美食那樣的延長假期,而是早上起床之後就直奔航空站,在補位單填上自己的名字,接著就是漫長的枯等、傻等、慢慢等,等到下午四點最後一班飛機確定取消,才悻悻然地拖著行李去找點像樣的東西吃,開始想辦法解決當晚的住宿問題,而且相同的步驟在隔天很可能還得再重複一遍。先前德安航空的管理技術有點小問題,今天填的補位單,明天就失效了,想排補位就只能再填一次單。因此候補機位的旅客們還沒法在陰雨綿綿的天氣下悠哉游哉地吃頓早餐,然後才慢條斯理地回到航空站繼續排補位──反正橫豎都不會飛,幹嘛要那麼趕?但以前卻是除非真的自暴自棄,否則大部份人都得要拼早起,早上七點鐘、航空站開門營業之前就到門口守著會比較保險。一旦錯失先機,等著填補位單的隊伍前頭排了十多人,那麼當天能夠補到位的機率就不是那麼高了。由於以前航空公司沒有硬性規定,一個人往往可以幫他的親友鄰人在補位單上寫上十來個名字,因此在最壞的情況下,排在你前面的十多人很有可能意味著上百人。像我這樣獨來獨往的旅客,每回看到補位單上寫著滿滿的謝某某、施某某(當然他們未必都是一家人;由於早年戶政作業疏失,使得蘭嶼同姓的人非常多),總不免要在心中大聲哀嚎,這是要怎麼補啦?但沒辦法,人生之中本來就沒有太多公平的事。如果不厚著臉皮去跟人家攀交情,想要以一己之力跟人家廣闊綿密的親屬與社會網絡競爭稀缺資源,就只好勉勵自己:明天一定要比今天更早起。

但實際情況也不總是那麼使人絕望。如果仔細觀察,就會發現補位單哪怕是已經寫了四五張、一百多個名字,其中重複的人名還真不少。基本上那不是什麼同名同姓,而是同一個人的名字寫了好多遍,這格寫了,往下隔個十多格又寫一遍,再往下隔個十多格又再寫一遍。雖說補位單是每天作廢,但不是每天填個一遍也就夠了嗎?剛開始我完全不曉得這是在搞什麼把戲。直到我在台東親身經歷過一次長達三天的秋季滯留,我才認識到蘭嶼人這麼做的十足必要性,從此之後也跟著依樣畫葫蘆,管他有沒有訂到位,一到機場一定先填補位單,少說把自己的名字在上頭寫個三遍,才能稍稍感到心安。

XXXXXX

那一次,是我頭一回在秋天進蘭嶼;在此之前,我對於東北季風的威力幾乎毫無所悉。由於我訂的是接近中午的航班,因此出發前一天,我先在台東找個小旅社過了一夜,當天早上就有充裕的時間先在台東市區吃個早餐,然後提早個一小時到台東航空站候機。天空雖然陰沉沉的,但沒下雨,也感覺不出有什麼風,應該是個適合旅行的天氣吧?我在公車上是這麼以為的。只是,當我抵達了航空站,走進了大廳,卻發現大廳裡頭擠滿了蘭嶼人,或坐或站,有的閒聊有的發呆。島上是發生了什麼大事嗎?怎麼大家像是約好了一樣,趕著同一天來搭飛機?我心中有點疑惑,但還是先到航空公司櫃檯取票劃位,再來幫別人操心吧。

「有訂位,付現。」我把身分證和鈔票遞給櫃檯的地勤人員,麻煩她幫我開票。櫃檯小姐抬起頭來望了我一眼,對著我神秘地微笑了一下,便熟練地把登機證列印出來,交到了我手上,並且補充了一句:「最近飛機起降情況不太穩定,最好先寫一下補位單喔!」

我看了牆上的當日航班表,前兩班都已經準時抵達了,室外的天氣也不算太差,下一班飛機應該也沒什麼不飛的理由吧?於是就沒把櫃檯小姐的話給掛在心上。過了大約半小時,大廳內廣播響起:「搭乘德安航空XXXX班次,十一點往蘭嶼的乘客請注意,請到航站二樓準備登機~」

安檢,驗票,登機,起飛。接下來的過程跟以往搭飛機沒有什麼不同,而整個航程也不過二十多分鐘,稍微放空一下就到了蘭嶼。我看著窗外墨綠色的蘭嶼島,孤獨地飄浮在黑色的大海上,被灰茫茫的雲霧所籠罩;看來蘭嶼的天氣確實不怎麼好,也許沒有玩水的機會了吧?當我還在盤算著待會要做的那些事情,只見機長頭也沒回地從他的座位伸出了一隻手,手上拿著一個牌子,朝著機艙裡的乘客晃動著,似乎想要吸引大家的注意力。我定睛一看,只見牌子上寫著幾個大字:

「地面風速超限,本班機將折返豐年機場。」

啊?這是什麼情況?瞧他們連牌子都事先作好了,該不會是整人遊戲吧?但是當飛機開始在空中U型迴轉,我立刻意識到這絕對不是開玩笑的。哪有這種事?蘭嶼都已經在我腳下了,你還要把我載回台東?放我下去~我要跳傘~

走下飛機時的心情,只能說是灰頭土臉,跟碰了根釘子、吃了碗閉門羹差不多。不過同行的旅客都相當鎮定,沒有任何鼓譟或是霸機抗議、向航空公司討公道要補償之類的粗暴行為,彷彿一切都是可以被諒解的。回到航空站的第一件事,就是到航空公司櫃檯去詢問接下來該怎麼處理──還能怎麼處理?如果不去蘭嶼就直接辦退票,如果還是要去蘭嶼就填補位單,跟著大廳裡頭的上百位蘭嶼鄉親一起排補位。不管你有沒有事先訂位、機票在手,都沒有本班飛機取消可以優先遞補下一班機位這種道理,反正就是以補位單上面的名字為準,一個一個來,今天補不到就明天請早。我看了看櫃檯上的補位單,都已經寫到第五頁去了……明知希望渺茫,但還是勉為其難地在上頭寫下了自己的名字。唉,這是要補到何年何月啊?

一旁的張醫師也對我苦笑了一下。他在蘭嶼衛生所服務,經常幫我處理各種跌打損傷,同時也是方才過蘭嶼而不入的上一航班其中的受害者。據他說,這種原機遣返的情況其實是比較少見的,因為通常是能飛就飛,不能飛就直接取消,沒必要無謂浪費油料與人力。這次可能是因為風速一直在臨界值的上下徘徊,再加上還有那麼多旅客等待疏運,所以航空公司和機場航管才決定姑且一試碰碰運氣。好吧,人家都已經那麼有誠意了,再去苛責飛機沒能落地就太任性了。既然註定是要等待,眼前也只好靜觀其變,誰知道下班飛機又會出現什麼狀況,飛還是不飛?

「搭乘德安航空XXXX班次,十二點往蘭嶼的乘客請注意,請到航站二樓準備登機~」

航站的廣播再度響起。這回究竟是天氣變好了,還是航空公司不死心又想跟反覆無常的季風拼一拼,我完全不瞭解。因為台東這邊的天氣一直都是那樣,多雲無風雨,讓人覺得這種天氣飛機居然還停飛實在是太沒天理。看著大廳裡滿滿的候機人潮,再望向張醫師上樓登機的背影,心中不禁感到一絲淒涼──沒辦法,人家是醫師,包括我在內,全蘭嶼的人都巴望著他能趕快回去,因此讓他優先補位也是合情合理。我感嘆的倒不是自己何時才能搭上飛機,而是自己相形之下真是沒什麼利用價值,魚也抓不到,車也修不好,就只是個成天消耗衛生所棉花和繃帶的廢才(哭)。

只是,一個小時之後,張醫師的身影再度出現在眾人的面前──他又被原機遣返了。張醫師尷尬地笑著,好像自己辜負了蘭嶼鄉親們的期望,飛不回去是他的錯一樣。我以充滿同情的眼神向他致意,因為那種碰了一鼻子灰的心情,我很懂。(雖然連著兩次碰了一鼻子灰的心情,我就不是太懂了。)不過天氣就是這樣,我們還能怎樣?這就是個撞牆、打滾、跟誰鬧都沒用的處境。大家唯一能做的,也就只有繼續耐心等下去了。過了一會兒,大廳的廣播又再一次地響起:

「搭乘德安航空XXXX班次,十四點往蘭嶼的乘客請注意,請到航站二樓準備登機~」

我再次站在電梯口,目送張醫師登機。只不過這回心裡頭沒有太多的感慨,更多的感覺是認命──老天讓你走,你才走得了,管你是人才還是廢才。想到這裡,看待眼前處境的心態也多了一份泰然。環顧四週的蘭嶼鄉親,若不是和親朋好友聊得很起勁,就是對著電視看得很認真,再要不就是躺在座椅上睡得很香甜,看不出有一絲愁雲慘霧籠罩在這些人的頭頂上。或許,他們更早就已經領悟到這個道理:適時認命,就等於放過自己。

只是,又過了一個小時之後,張醫師又回來跟大家共患難了……

我除了同情還是同情,因為那種碰了一鼻子灰的心情,我真的很懂。(但連著三次碰了一鼻子灰的心情,我就完全不懂了……應該會覺得自己紅顏薄命之類的吧?)最後,當天剩下的班次全部取消了,蘭嶼鄉親們眼見沒戲,也跟著作鳥獸散。晚上,張醫師就靠著信用卡的旅遊不便險,名正言順地住進了台東娜魯灣大酒店的總統套房;他還邀我過去陪他聊個天、參觀一下那裡的環境。而我,沒有信用卡的加持,就只能趁亂混進了專供滯留台東的蘭嶼人借宿的蘭嶼會館,在大通鋪上窩了一宿,隔天再繼續和大家一起為了補位而奮鬥。就是在那一天,我立定了志向,一定要趕快做完田野、寫完論文、儘快畢業、找份工作……然後就可以辦一張好一點的信用卡、享受旅遊不便險、下回換我住總統套房!

(幾年之後,我還真的得償所望了。那次,當最後一班往蘭嶼的班機宣布取消,我立刻興沖沖地衝去娜魯灣大酒店辦理入住。櫃檯小姐看我的穿著跟蘭嶼人一樣隨興,還勸我要不要去住旁邊的商務旅館,價位比較便宜……)

XXXXXX

在前往蘭嶼的路上,當中發生的每個事件之間都潛伏著高度的不確定性:訂到機位不等於坐上飛機,坐上飛機不等於順利起飛,順利起飛不等於看見蘭嶼,看見蘭嶼不等於平安落地。短期而言,從現在是無法預見未來的。因此,在補位單上多寫幾次名字的作法,也只是蘭嶼人在順應天命的同時,少數能盡的人事。雖說終究要看老天放不放行,但多寫幾個字絕不會有什麼損失;也許就是多寫了那一個名字,我就可以提早七十二小時踏上蘭嶼的土地,誰又說得準呢?

和蘭嶼人相比,造訪蘭嶼的外人得要考慮的問題又多了不只一樁。即便出發當天風和日麗順利成行,或者是發生了奇蹟,其他班次都取消,唯獨我乘坐的航班正常起降,那也未必是件好事--除非同樣的奇蹟也發生在回程的航班上,否則也就只是換種視角來體驗憂鬱的熱帶罷了。對外人來說,比起關在島外進不去,關在島裡出不來顯然會帶來更多的困擾。我的朋友Yvonne,當年是咖啡店的店長,就曾經因為一月份的東北季風持續吹個不停,而把她的蘭嶼三天兩夜慶生之旅硬生生地玩成了關島七日遊。她不但每天都得應付店裡打來詢問業務以及催她回去的電話,還把好多天珍貴的年假都給賠了進去。滯留蘭嶼的那幾天,她和另外兩位旅伴白天就到航空站去排候補,晚上就回到阿雄家的雜貨店二樓,和我們一起聊天、玩大富翁、比腕力、做伏地挺身。沒錯,我們已經無聊到連伏地挺身都拿來當遊戲了,只比當年蘭嶼小孩之間流行的遊戲,猜拳賭橡皮筋好上一些。一直到最後,她們都沒能成功搭上飛機,而是靠著一艘從墾丁後壁湖開來的客船把她們載回了台灣。在那個時間點,這無疑是個明智的選擇。如果她們堅持不是飛機就不坐,這趟慶生之旅順勢延長為彌月之旅的可能性也不是沒有。

當然,這所謂的關島,並不是單就飛機停飛而言的。真正風浪大的時候,就連客船和貨船都會停航。在颱風季節與秋冬時分,也時常出現連續兩週無船進港載客卸貨的情況。但畢竟,船隻航行對於天候的寬容度還是要比飛機高上許多,因此認真想要進出蘭嶼,倒也不是毫無方法,只是等待為數不多的船班也是需要一些耐心,還得下定非走不可的決心。

上頭這句話聽起來可能有點奇怪。或許有人會覺得,有船搭就是了,哪還需要什麼決心?但我必須得說,真的,不管怎麼評估,搭船往返蘭嶼都稱不上是件合算的事。那些一生只造訪蘭嶼一次、頂多兩次的觀光客或許會選擇搭船,把兩個半小時的航程當成是他們享受陽光、藍天和碧海的熱帶島嶼之旅當中的浪漫前奏與尾聲。不過蘭嶼人自己卻是不愛搭船的,寧可每天到航空站排補位,也不願移駕到開元港搭船的人還不在少數。對於這個現象,阿雄的弟弟阿豪所提出的理論是這樣的:「船不來,當然要到機場排補位;船來了,還是要到機場排補位。如果船把人都載走了,補位不就更簡單了?」聽起來確實是頗有道理。不過在這道理的背後,其實就是蘭嶼人與觀光客之間的根本差異:身為外人,就得要把握任何一個保證能夠回家的機會;當地人本來就在家裡,所以多得是時間拿來跟無常的天候一直耗下去,就不信你東北季風能夠吹個一整年。

當然,蘭嶼人不愛搭船還有一些更直接的理由,像是飛機到台東只要二十分鐘,當地人買機票只要五百塊錢左右等等(對觀光客來說,機票跟船票兩者其實也都是一千多塊錢,搭船並沒有便宜多少)。但最重要的理由,我想還是因為搭船本身並不是件多舒服的事。蘭嶼人,海洋的子民,也是會暈船的。在風和日麗、海象平穩的日子裡,在船艙裡窩上兩個多小時還不是件太讓人難過的事情。只是像這樣的日子,飛機通常也能夠順利起降,因此花點時間在航空站排補位依然是當地人的首選。至於在北風呼嘯、波濤洶湧的冬日,如果沒什麼急事一定得要趕去台灣的話,舒舒服服待在家裡等天晴,還是要比在船上打滾(是的,這個動詞我沒用錯)兩小時來得更健康不傷身體。真正的考驗是在農曆年前,那時在台灣工作求學的旅台蘭青們都準備回蘭嶼了,飛機固然是一票難求,但即使訂到位也未必會飛,此時搭船就成了蘭嶼人不得不的選擇。我自己是沒有搭過他們的返鄉船班,不過根據倖存者、某位蘭嶼小弟的描述,那樣的船班經常出現這樣的情景:

「因為已經一年沒回蘭嶼了,在台灣工作的蘭嶼婦女回家之前,都會先買好過年要穿的新衣服,再到美容院作頭髮。出發當天,她們還會化妝、穿高跟鞋,打扮得美美的才上船去。只是她們走下船的時候,臉上的妝全花了,頭髮也打結了,手上拎著高跟鞋,衣服沾著嘔吐物……而且還不一定是自己的。」

在那兩個半小時裡究竟發生了什麼事,我完全可以想像。也正因為我可以想像,所以就算打死我,我也絕對不搭船。我多年前第一次到蘭嶼時就是選擇搭船,而自從那次之後,我就再也沒有搭船往返蘭嶼過;沒飛機搭我就等,等不到飛機我就乾脆不走了,就不信你東北季風能夠吹個一輩子。

XXXXXX

那一年的初夏,我剛從部隊退伍。在決定自己的下一步怎麼走之前,我騰出了一點時間來實現我造訪蘭嶼的心願。在當時,我還沒那麼多長途旅行的經驗,對於從大學以來便心存嚮往的蘭嶼島更可說是一無所知。我絕大部分的旅行資訊,都是來自於我在部隊裡認識的一位來自蘭嶼的士官長,大家都叫他「小胖班長」。小胖皮膚黝黑,鬍鬚濃密,個頭算高,體型更是有我的兩倍大。他和我並肩站在一起,就像是S號的海格配上XL號的哈利波特。儘管他在視覺效果上給人一些壓迫感,但小胖是個熱心的好人,不但為我寫了封介紹信給他住在蘭嶼的父母、麻煩他們接待我,他對於尚未進入狀況的我也幾乎是有問必答。只是,可能是因為我都問他一些他從來都沒想過的事吧,以至於他的答案在我聽來,也不確定到底能夠有多少參考價值:

我:小胖班長,蘭嶼適合騎腳踏車嗎?

胖:應該……可以吧?

我:如果是摺疊式的腳踏車,可以託運上飛機嗎?要不要加收運費?

胖:好像……可以吧?不過運費應該不便宜吧?

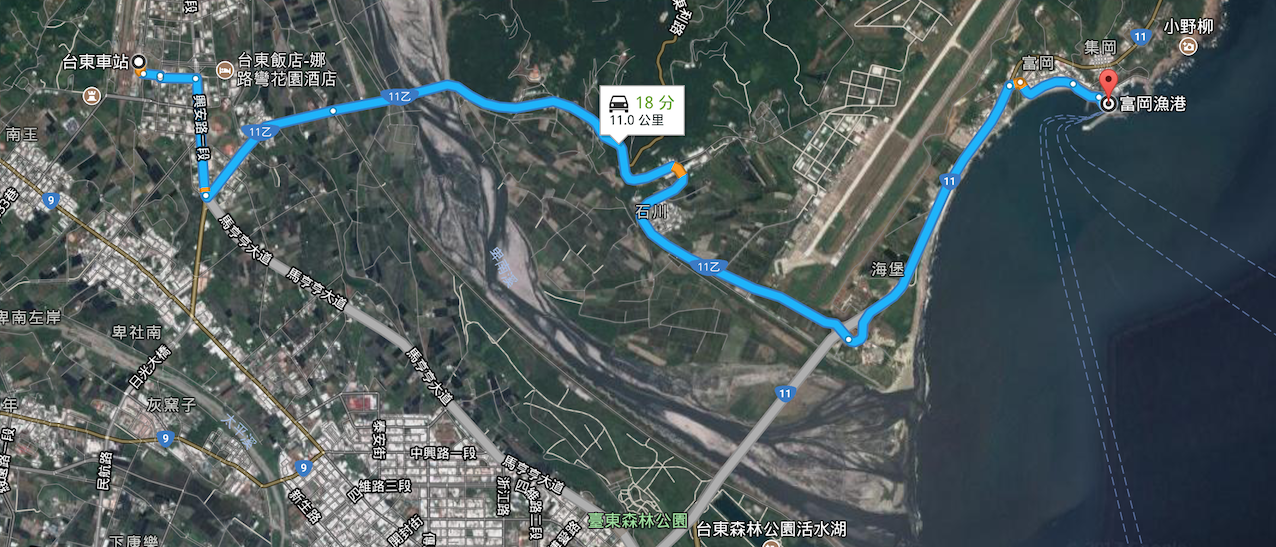

我:那,從火車站到富岡漁港遠嗎?騎腳踏車到得了嗎?

胖:大概……可以吧?只是一般人好像都是搭計程車吧?

我們的對話如果寫下來,就是一堆問號;我提出疑問,小胖用疑問來回答我的疑問。但我的計劃其實很簡單:我想帶一台腳踏車到蘭嶼。因為我原本打算在那裡待上個十來天,期間應該會需要交通工具,而我又負擔不起在當地租摩托車的費用。既然決定要帶腳踏車,整個行程就都得把它給考慮進去,再加上節省旅費、行程銜接之類的盤算,我這個宇宙無敵大天才最後所擬定的旅行計畫大概是這樣的:

21:00 抵達屏東市,拜訪小胖班長

23:00 搭火車從屏東到台東,在車上睡一覺

02:00 抵達台東火車站,騎腳踏車慢慢往富岡漁港移動

06:00 抵達富岡漁港,吃早餐

08:00 登船航向蘭嶼,在船上補眠

寫到這裡,我不得不岔題一下。在我把上面幾行字打出來之後,心裡只有一個想法:神經病。真的,如果當時不是腦子進水,我怎麼會為了省那幾百塊的住宿費和交通費而整晚不睡?三更半夜一個人摸黑走山路,也不怕遇到鬼?那種行為根本不是什麼熱血,就只是單純犯傻罷了。雖然我到現在,偶爾還是會對於自己不甚熟悉的事務作出魯莽的決定,但我還是得要敬告讀者:無知真的很可怕。準備去沒去過的地方、做沒做過的事情之前,一定要先做功課,因為這世界之中還有許多領域,並不是照著個人淺薄的生活小常識來運行的。

整體來說,那一夜,只有到屏東拜訪小胖班長的行程算是符合預期的。在我搭上了開往台東的夜車之後,一切都開始變調了。首先,在復興號上根本沒法睡覺,連稍微假寐一下都很難。因為一直都有人在走道上走來走去,還製造出不小的動靜,我都不曉得那些人三更半夜不睡覺到底是在亢奮個什麼勁。我就這樣睡了又醒、醒了又睡,抵達台東的時候已經將近凌晨兩點鐘了。精神萎靡地下了車,只見車站裡頭空無一人,車站外頭一片漆黑……台東火車站不是在市中心嗎?怎麼四週空蕩蕩的什麼也沒有?這裡是哪裡?

後來我才搞清楚,原來一切都是我自己的錯:我不該帶一本十年前出版的全台灣地圖集出門,那時候台東新站還沒蓋好。發現自己出現在一個(舊版)地圖上不存在的地點,可要比喝掉三斤咖啡還來得提神,登時我便忘了自己睡眠不足這件事,心裡所想的就只有趕緊確定自己人在何方,不是掉進了什麼陰陽魔界異次元之類的神秘空間。幸好,雖然台東火車站毫無預警地(鐵路局:素偶臭了嗎?)搬到了這個杳無人煙的地方,想找人問路都沒辦法,不過瞎繞了一小段路之後,還是讓我發現了路牌,上頭沒有路名,但清楚地標示出這邊是往台東市區,那邊是往富岡漁港。確定了方向之後,我便蹬著腳踏車,形單影隻地騎在昏黃的路燈下,沿著望不見盡頭的無人馬路朝向富岡漁港前進。

這一路上地勢平坦、沒風沒雨、溫度合宜。一度我還以為,如果沿途都是這樣的路況,也許不到兩個小時我就能騎到碼頭了?唉,真是沒什麼挑戰性。只不過,又騎了一小段路之後,在我眼前出現了一個十字路口,路旁又有個指示牌,上頭寫著:往右轉是台東市區,往左轉是富岡漁港。

呃……沒有搞錯吧?通往富岡漁港的那條路上可是烏漆抹黑的,連一盞路燈也沒有啊?那應該是通往黑暗世界才對吧?再轉頭望向通往台東市區的另一條路,只見數不清的路燈整整齊齊地矗立在道路的兩旁大放光明,彷彿是在列隊歡迎我,耳邊似乎傳來路燈精靈們的柔聲呼喚:「來嘛~走這邊才對啦~這才是平安喜樂的回家之路~」

當下我猶豫了,猶豫得非常不合理──明明向左轉才能夠抵達我的目的地,而我卻幾乎克制不住向右轉的衝動。在目睹眼前那條通往黑暗的道路之前,我一直以為自己不怕黑,但這也許只是因為我所經歷過的黑暗,其實都不怎麼黑的緣故。這種平常完全沒有意識到的趨光性,頓時讓我覺得自己比起撲火的飛蛾也沒有高等到哪裡去,心裡頭想的是左轉,但視線和身體卻一直不由自主地往右偏移;這就是所謂的「嘴巴說不要,身體是最誠實的」吧。

不過人類終究是理性的,即便是衣冠禽獸,也不會完全被動物本能牽著鼻子走,總會考慮到如何才能一逞獸慾並且湮滅證據之類的事情(註:這不是在說我)。在十字路口猶豫了幾分鐘之後,我終究還是把那令人煎熬的趨光性給壓抑住了,硬著頭皮便往左手邊騎去。不過說老實話,隻身深入黑暗的感覺還真是糟糕:每前進一公尺,就像犯下了一次錯誤,隨著錯誤的持續累積,也就再沒有回頭路,眼前與身後,都是一片漆黑。我就這樣在黑暗之中緩慢地摸索前進,邊騎邊咒罵自己:「我是神經病我是神經病我是神經病……」

夜空中的雲層厚重,藉著空氣中漫射的微光,我頂多只能辨識出眼前幾步之內的物體輪廓,再遠一點就什麼也看不到了。眼見視野所及之處,連盞稍微能夠讓人心安的路燈都付之闕如(這裡沒有「國家權力」,開心了嗎?),我不禁開始祈禱這條幽暗寂靜的馬路上多少能有些來往車輛,願意無私地和我分享它們的光;當它們接近我,讓我能夠稍微看清路上的景物,我就可以騎得更快一些,也就能夠早點脫離這條無光之路。只可惜,來往車輛不但稀少,還總是呼嘯而過,絲毫不在意這路上還有個迷惘的單車騎士。不過我倒是沒什麼好埋怨的,畢竟會走在這夜路上的人,應該都有個急著想要去的地方;他們為我照亮的那一小段路,就已經是最好的禮物了。

時間一分一秒地經過,我的精神從一開始的緊繃,慢慢進入了偶爾會恍神和斷線的接觸不良狀態。一旦注意力沒法持續集中在前方的路況,在分神的那些時刻,就會開始有一些莫名其妙的想法,如海豚般從腦海中接連躍出:

──快到了沒?

──不知道還要騎多久??

──這條路到底對不對啊???

──好安靜喔。

──好久沒看到活人了。

──在這種時候……

──如果出現什麼東西,會是最恐怖的?

這個想法一冒出來,我就後悔了,因為接下來從腦海中冒出來的那些東西,和眼前的黑暗實在是太合拍了,想要找個能夠轉移注意力的東西都很困難。

──蛇或野獸?不對,那叫危險。

──滿天飛舞的蟑螂?不對,那叫噁心。

──輻射突變種巨大蟑螂?呃,那叫危險 + 噁心。

──喪屍?也還好,畢竟我有腳踏車,可以跑給它追。

──幽靈?如果是老弱婦孺的造型應該是沒什麼好怕的……

──答案似乎要呼之欲出了……

我腦海中浮現的最後一個畫面是:在路不遠的前方,出現了一個有著人形輪廓,身著白袍,黑色長髮披垂在臉前,始終沉默不語的「東西」,小跑步似地直直朝我衝來。之所以是最後一個畫面,是因為光是想到那個外觀像人但特徵不明,而且明顯對我有著某種興趣的「東西」,就已經讓我頭皮發麻、全身起雞皮疙瘩,再也沒法去想像比那更恐怖的東西了。一時之間,我竟然忘了還要前進,因為在我的想像之中,那東西是出現在路的前方向著我撲來,而不是在我的身後窮追不捨。雖然在告訴自己一切都是想像出來的,恢復鎮定之後,我還是繼續騎向黑暗的更深處,並沒有真的被自己的胡思亂想給嚇倒。不過託那東西的福,我的車速變得更慢了,而且接下來這一路上除了注意路況之外,再也沒有其他亂七八糟的念頭能夠讓我分神了──只要一鬆懈下來,我所想到的就只有那恐怖的鬼東西,它就這麼如影隨形地糾纏了我一整夜。直到現在,只要我獨自一人走在夜路上,我偶爾還是會想到,它會不會就在路的盡頭那裡等著我?

但goole地圖顯示「無法騎單車」!

總之可以看到過哪座橋,以及過橋後就很荒涼

過了一座大橋之後,我發現自己好像已經遠離了市區,騎到了山中間。遲遲看不到海岸,著實讓我有些著急,但更麻煩的是原本筆直的公路開始變得上下起伏、左彎右拐的,兩旁又是山壁和懸崖,我不得不擔心自己如果剛好落在來車駕駛的視野死角,身上又沒有半點會發光的東西可以標誌出我的存在,萬一連人帶車被撞飛到山谷,那豈不是從此就成了失蹤人口?我不想變成騎腳踏車在深山裡永遠繞不出去的地縛靈啊!意識到眼前的危險,我原本萎靡不振的精神又再度振作起來。但除了更加小心之外,我實在也沒有什麼更好的手段能夠保障自己的安全,就只能緊緊貼著山壁騎行,同時祈禱來往的車輛還是少一點比較好──正所謂此一時、彼一時也。話雖如此,我還是被從身後疾駛而過、從前方坡道盡頭突然竄出的車輛給重度驚嚇了好幾次,可能為此折壽了好幾天。現在回想起來,當年的自己真的是個貨真價實的神經病,放著熱水澡不洗、舒服的床不睡,把自己搞到半夜三更身陷荒山野嶺、身體困倦外加心靈受創,而且幸虧我命大,不然家人要到哪裡招魂都不知道。不過這些自我批判也都是事過境遷之後才有的想法。當下的我根本就沒想到累,也根本沒空後悔;除了「活下來」的念頭之外,腦海中就只剩下那陰魂不散的鬼東西。

那個夜晚與那條夜路都格外漫長。當天色開始慢慢由漆黑轉為灰白,我也差不多抵達了富岡漁港。騎出了山谷,眼前出現一片灰濛濛的天與灰濛濛的海,儘管是幅靜謐的圖像,卻是了無生趣的那種,剛好映襯我當時的心境。經過這驚恐又荒誕的一夜之後,我其實已經沒什麼旅行的興致了,原本的滿腔熱血早就冷卻了一大半,滿腦子想的就只是「活在這世上真不容易」這樣的灰暗念頭。拖著疲憊的身軀到了碼頭,現場也沒有任何能夠讓騎自行車遠道而來的旅客稍作休息的場所(會有才是怪事),我只能隨便找個角落坐下,餓著肚子等待售票處開門營業,然後胡亂吃了點東西,等待登船的時刻到來。當時真希望能夠趕快上船,在屬於自己的座位上安穩地睡上一覺;也許只需要休息一下,我就可以再度生龍活虎地面對近在眼前的蘭嶼大冒險吧?是這樣沒錯吧?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taiwan_Fugang_Fishery_Harbor.JPG

上了船,放置好行李和腳踏車,我立刻霸佔了兩個座位,蜷曲在上頭準備進入睡眠模式(船上才坐了半滿,因此我佔位的行為還不算太可惡)。船上的座位不是太舒服,因此我花了點時間才找到一個勉強可能睡著的姿勢。只是當我的蠕動結束、身體進入靜止狀態之後,船艙裡瀰漫的臭油味又開始吸引了我的注意力。老天,那味道真是難聞透了,我只能期待自己的嗅覺早點麻痺,如入鮑魚之肆,久而不聞其臭。船還在碼頭邊上,船身不時地隨著水波輕微晃動,不如我所預期的那般助眠,反而讓我更難入睡。想想也是,搖籃那一套只對嬰兒有用,你在一個成年人準備睡覺的時候對他搖啊晃的,他不跳起來把你暴打一頓才怪!總之,我當下已經清楚在這船上應該很難睡得好了,只求多少能夠讓我補眠一下,大概跟坐復興號夜車的時候一樣半夢半醒,醒來就到了蘭嶼,這樣就很好了……

出航之後,船外的風浪似乎變大了,船身開始左右搖、上下晃,幅度越來越大。儘管不是個理想的睡眠環境,但是在我的堅持之下(堅持不想事情、不換姿勢、不把眼睛睜開),我還是斷斷續續地失去了意識;不確定能不能稱之為睡眠,因為每次恢復意識的時候,只覺得整個人更疲倦了,可能是身體為了要跟船身不規則的律動對抗,無意識中耗費了不少體力的緣故。

意識是痛苦的來源,沒有意識就沒有痛苦──真的是這樣嗎?我可以確定的是,只要痛苦的份量足夠,意識就無法視若無睹,畢竟身體是最誠實的。起初,當我開始感覺到自己的五臟六腑有些異樣的時候,我以為自己只是有點暈船,趕快睡著應該就可以忽略掉那樣的感覺。只是當睡睡醒醒了幾回之後,我可以感覺到五臟六腑已經從各自的躁動不安演變成打群架,彼此之間你撞我、我掐你的,彷彿我的腹腔內部變成了醉漢雲集的低級酒吧。此時我的大腦還沒有放棄自我催眠:「睡著就好了,睡著就沒事了,事情不去想它就等於沒有……」

放任內亂不管的結果是,臟腑們的憤怒如同野火燎原一般再也無法遏抑,團結起來一起在我的身體裡頭搞革命。就在那一刻,我從座位上猛然驚醒,還沒來得及回神,就本能地起身衝出船艙,顧不得外頭細雨綿綿,手一扶上船舷,胃裡立刻就湧上一股酸水奪關而出:

「嘔~~~噁、噁、嘔~~~哈、哈、哈、哈、嘔~~~~~」

朝海裡嘔吐了好一陣子,我手腳發軟地蹲了下來,扶著船舷不住地喘氣。早上明明沒吃什麼東西也能吐得那麼慘烈,這還是此生頭一遭。呼吸了幾口新鮮空氣之後,我看了看手錶,發現這才早上九點鐘,還有一個多小時的航程得熬呢!我心想:既然剛才已經把能吐的東西都給吐光了,少了那些東西在我胃裡頭作怪,接下來應該就可以好好睡覺了吧?甲板上的海風又濕又冷,整個人又無精打采的,我還是趕快進船艙裡躺著吧?

殊不知,暈船不是食物中毒,不會因為你清空了可憐的胃就能夠緩解症狀。當我回到座位虛弱地躺下,沒過幾秒鐘,那種胃部被緊緊掐住的痙攣感便再度襲來。我一個翻身奪門而出,一到船舷邊就又嘩啦啦地吐了起來。

呃......一定是剛剛胃裡還有一點東西沒吐乾淨,這回可該完全淨空了吧?一陣狂嘔之後,我還是企圖說服自己回到船艙繼續嘗試睡覺,這次一定睡得著──不然我還能有什麼選擇呢?只是接下來發生的那些事,一言以蔽之,就是嘔吐的無窮迴圈,但每一回都出現了一些微妙的不同之處:

躺下、起身、嘔吐──我的胃確實已經淨空了,因為這回嘔的全都是胃酸。

躺下、起身、嘔吐──這回只是不停地乾嘔,因為連胃酸都已經被我吐完了。

躺下、起身、嘔吐──滿嘴的苦味……那是啥?膽汁嗎?

躺下、起身、嘔吐──我要下船……可不可以在綠島就放我下船……

躺下、起身、嘔吐──我不要待在這裡,放我下去,我要跳海……

躺下、起身、嘔吐──……………………(靈魂出竅)

到最後,我已經放棄回船艙了,因為這個動作實在有點多餘。我就這麼趴在船舷上,淋著微冷的細雨,吹著潮濕的海風,生無可戀地盯著灰暗的天空與扭曲的海平面,興致一來就嘔吐個幾口胃酸與膽汁的混合物,直到望見了開元港。整趟航程之中,前一個小時是在醞釀嘔吐物,後一個小時則是專注在嘔吐上,噁、嘔、稀哩嘩啦。下了船,我整個人就像株殘花敗柳般癱倒在岸邊上,身心飽受摧殘不說,全身還散發出酸臭的氣味,猶如腐敗的徵兆。我,一個初出茅廬的人類學家,在首度踏上蘭嶼土地的那個經典時刻,心中所迸現的第一個想法竟然是:「我快死掉了」。

David Hsu - https://www.flickr.com/photos/hsuyo/14738669341/

接下來的幾天,我在島上所遭遇到的種種經歷,則又是另一個故事了。在這裡,我只簡單交待一件非常重要的事:

蘭˙嶼˙一˙點˙都˙不˙適˙合˙騎˙腳˙踏˙車!

(小胖班長騙我~~~)

(我把自己搞得那麼慘究竟是為了什麼……)

XXXXXX

前往蘭嶼最好走的一條路,是夏季的天空。

只是我在寫下這些文字的同時也意識到,選擇與堅持這條最好走的路,可能意味著別的什麼。倒不是旅遊旺季的機位不好訂、當地人都忙著賺錢沒空理我之類的次要問題,而是排除了船與海、排除了秋與冬之後,我和蘭嶼之間的連結,竟變得如此脆弱而有限。不可諱言地,經過了那麼多年,我是學聰明了一點,開始避免自討苦吃,儘量避開會造成自己身心殘缺的那些破事。只是,當我終於學會在恐懼、危險、疲勞、暈眩之間左閃右躲,不與它們正面衝突的同時,似乎也喪失了那種把路走完、一定要到終點的氣魄。蘭嶼,真的要回去是一定能夠回去的,只是現在的我再也無法不計代價地去完成這件事。在這個意義上,蘭嶼、台北和愛丁堡其實是一樣的:它們現在都成了可以擺在同一座天秤上面衡量,去一趟究竟「值不值得」的地方。

我不想矯情地宣稱蘭嶼是自己的第二個家。雖然我在那裡有著許多的回憶,對那裡有著獨特的感情,但如果我真的把它當成家,它就會是個不得不回去的地方。從人隨著波濤來回翻滾、浪花與嘔吐物四處飛濺的蘭嶼返鄉船班,我們大概就可以看出,回家並不是個「值不值得」的問題。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

Runningnoseky 歸鄉路 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6626 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

很想了解張醫生是辦那張信用卡呢?因為近期也剛發生這事,我是國泰世華信用卡,理賠受限蠻多的。

發表新回應