遺產、考古學、國家主義、世界主義(一)

以色列、聖經考古與死海古卷

「在以色列,考古學幾乎可以說是國家癖好(national hobby)!」Nadia Abu El-Haj在「在地面上尋找事實:以色列的考古實踐與領土自我伸張」(Facts on the Ground. Archaeological Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society) 一書開頭這樣寫著。而這個聖經應許的奶油與蜜之地,今正飽受戰火摧殘。千百年來,猶太教徒、穆斯林、天主教徒與基督教徒,爭辯著對於這塊土地的空間、文物與遺跡的合法擁有權。空間與物質遺存本來是中性,在時間更迭的長河裡,對不同的使用者而言有不同的意義,以色列正透過當代考古發掘與詮釋,賦予物質文化族群與國家的標籤。

1948年以色列在聯合國支持下在巴勒斯坦建國,千百年來歷經流忘、戰爭、宗教壓迫與納粹屠殺的離散猶太族裔終於有了家。然而,當聯合國決議在地圖上植入一個新的國家,這個國家又該如何為其人民建立「家」的歸屬呢?國際上認可的一個國家的要件是主權、人民與領土,可是一個國家的創造從來不是從憲法敲定那刻或者獨立運動日宣稱的那天就完成,國家的建構是一連串微妙的、複雜的長時性的歷史過程,領地上的人民與土地在時間長河中建立互動的情感使原本中性的空間成為有歸屬的地方。當一個新興的國家,其國民大部分都是外來移民,如何在阿拉伯人原屬多數的巴勒斯坦這個地區,建立新的猶太政府,合理化其統治、建立人民與土地的關係呢? 於是乎,以色列政府透過一連串的考古實踐來物質化與視覺化意識形態,用以創造一個符合政治與社會的理想期待以色列國家。

對於考古學與國族主義的關係歷來論述很多,當前研究我概約為三個方向:一是說明透過對過去物質遺存的解讀來合理化當代群體在領土上的國族建構,比如19世紀的歐洲與20世紀的中國,制度化的考古學科的建立與發展都是因應國族建構需求而生。二是反思考古工作的本質,考古工作的每一環節,從發掘、調查、標籤、命名與地圖製作與成果宣傳都脫離不開人,而考古計畫本來就受囿於大結構的社會意識形態、國家計畫是否支持與考古學家的個人意識形態所左右,這個觀點是受自1980s學界開始檢討科學工作的本質影響,如Latour 'Science in Action' 書中對科學實驗室的研究,為我們解開其實沒有所謂價值中立的科學,一切都脫離不了社會事實、文化價值與人為建構。三是考古知識產出後,可能被政治意識形態所挪用,重新被包裝為屬於國家的文化遺產。在許多以歷史悠久的大國例如中國、中南美洲、希臘、以色列,在創造國族敘事與推銷遺產旅遊的同時,文物與遺址一旦被指定為文化遺產時,遺址所屬的某一特定時期的價值被高度推崇,原本圍繞它的多重敘事就被簡化為單一的、符合國家需要的敘述,而當地居民在這裡的每日日常實踐,反而被屏除在外。

Abu El-Haj分析考古學如何為以色列的殖民主義、國家主義、歷史想像以及版圖擴張提供合理性。以色列的考古可以從十九世紀末英國殖民的地圖測繪開始,為了符合殖民需求與印證聖經的真實,由考古與地理學家組成的探險隊的進行地圖測繪,在當代的地理景觀中標註聖經遺跡的地名,也開啟了聖經考古學的序言。建國後的以色列將考古學打造為「科學」的學科,第一代的以色列考古學家大部分是中歐或東歐的移民,也在歐洲受教育。以色列建國之後的首要之務,是領土之內的國族歷史,依據聖經所述猶太人作為一族群是從後青銅時期、鐵器時代早期進入帶巴勒斯坦地區,政府大量的資金支助聖經考古的發掘,透過器物的類型分類、年代建立、文物命名與地圖繪製,將考古遺存貼上當代族群的關聯,以符合當代政權對於這塊土地的殖民想像,用以建立猶太族裔與土地的關聯。陶器標籤、土墩、石頭、雕像、遺跡,不再是中性的考古物質,而被放在特殊的歷史脈絡下這個新興國家的在土地上的歷史深度,透過考古遺跡的地圖測繪來建立國家的領土空間。甚至考古學也被用來合理化其領土擴張的行為,間接促成中東戰爭。1947到1949年代的第一次中東大戰,以色列考古學界對於加利利地區(Galilee Region)的爭辯促成領土擴張的支持,七十萬阿拉伯人被迫離開家園。1967年,第三次以阿戰爭,以色列爭奪約旦河西岸地區後,以色列考古學家立即發掘高地──約旦政府聲稱此地為阿曼所統治,以色列則透過考古資料說明此地為聖經所敘說的猶太與薩馬利亞聖地,二十萬的猶太人在這個原本是阿拉伯人居住的土地建立家園。同樣的,當以色列的軍隊佔領原本歸為約旦的東耶路撒冷(包含老城和西岸),也促成了後續的在西牆考古隧道(哭牆)的考古發掘。1967年之後的考古的發掘,在以阿拉伯為主體的斯爾文村莊(Silwan Village)開始建造以色列官員的房子,並在原屬回教信仰的東耶路撒冷和舊城區因應考古發掘需要將以色列的地道建造在下面,使得獚太裔的勢力延伸入回教信仰區。

由以色列政府組織的觀光全然被猶太的文化遺產所包裝,以舊約聖經所述的第二神廟時期為主題。例如哭牆與大衛城遺址是耶路撒冷觀光的重要景點之一,透過各種引導,遊客整個旅遊經驗不斷被包裝在舊約聖經的故事之中。

西牆考古坑道 - 哭牆遺址 (Western Wall Tunnel )

1967年六日戰爭之後,以色列考古家得以發掘延伸到回教區的西牆考古隧道,西牆考古隧道的發掘是延續英國考古學家在1867-69之間的工作,新的考古發掘卻引發當地回教徒的反對。考古之所以困難不只在於上面疊壓有其他時期的遺存,也有阿拉伯居民區(Muslim Quarter),以及也包括了隧道的發掘延伸到耶路撒冷的清真寺(Haram al-Sharif),阿拉伯裔宣稱這些發掘擾亂了回教區與清真寺的地基,這使得東耶路撒冷佔領區因為持續二十年考古發掘而情勢緊繃。1996年當以色列政府欲在西牆隧道的穆斯林區新建出口時,又觸動了巴勒斯坦地區新一波的緊張情勢,戰火從耶路撒冷延伸到其他城市、村莊、包括佔領區的阿拉伯難民營核心的巴勒斯坦自治區。

大衛城考古公園 (City of David Archaeological Site)

大衛城考古公園座落於舊城區南方的阿拉伯裔的斯爾文村莊(Silwan village),考古證據顯示這個遺址年代約西元前兩千年前,而大量的石頭遺跡使得考古學家將遺址指向聖經所敘述的三千年前的大衛城,但是因為沒有發現錢幣或陶器等可以具體定年的考古遺存,於是考古學家從聖經上找資料將遺址關聯為大衛王的宮殿。在這個原本屬於阿拉伯裔回教信仰的村莊植入、塑造猶太文化相關的文化遺產地,又引發緊張衝突。事實上,整個遺址的標誌和遊客中心的3D影片,都是用舊約聖經的引言來描述跟介紹遺址,導遊也會用聖經故事來介紹開場每個景點,由於遊客被安排參觀特定的路線,分隔了原本與遺址相連的斯爾文村莊,也因此遊客沒有機會和巴勒斯坦的居民接觸。一位美國遊客如此描述:「當我們瞥到斯爾文村莊的一棟民居,導遊指著說那是“魔鬼的家”。」遊客中心的3D影片則如此描述:「聖經描述猶太人來到斯爾文定居,新定居在此的猶太人象徵著猶太族裔回歸到祖先的家。」

值得一提的是,當以色列的考古學科逐漸擺脫建國第一步的國族意識形態,學科發展越來越成熟、企圖脫離政治干預而往科學與中立發展時,產生了考古學家與宗教極端主義者的分歧。1967年的六日戰爭之後,許多考古遺跡例如西牆隧道被迫從文物部門轉向宗教部負責,發掘工作由考古學家與宗教人士共同監督。同樣的,大衛城的發掘也引發考古跟宗教極端主義者的衝突,宗教極端主義者希望在考古遺址正上面建立全然新的猶太聚落,他們也希望搬遷入原本屬於阿拉伯裔的斯爾文村莊。從1980年代開始,以色列的報紙就不斷報導考古學家、極端宗教份子與警察在考古學家是否可以發掘墓地上面有爭議 ,導火線是1981年發掘大衛城的A地區,極端宗教主義者反對發掘猶太聖人的墓地,而考古學家聲稱藉由發掘千年前的墓地可以還原歷史。1990年代耶路撒冷舊城改造之際,也有宗教極端分子希望在考古遺址上面建立猶太民宅,而考古學家卻認為這樣會破壞遺址。考古學家與宗教極端主義針對考古遺址的發掘、保護與使用上的不同意見,在以色列歷次選舉之中隨著宗教信仰、政治角力的消長,而有不同爭辯。

耶路撒冷的觀光經驗

2005年開始,以色列政府投入近十億開發耶路撒冷屬於聖地的東區,這裡原屬於約旦管轄範圍。曾經,在耶路撒冷這塊土地上有猶太所建的大衛城、有羅馬帝國、拜占庭帝國、穆斯林、穆魯克群體(也屬於回教徒)。如今透過對舊城的大規模重建、維修與文化遺產保護重新包裝猶太的意義,以及旅遊開發,越來越多的猶太人遷移入耶路撒冷,博物館的展覽與耶路撒冷的考古公園,透過立法保護遺跡、抹除阿拉伯人或非猶太裔在土地上生活的痕跡。阿拉伯人認為古城的重建阻礙了穆斯林神壇的基石,極端的猶太教徒認為考古的發掘會干擾到猶太聖者的墓葬,世俗的猶太教徒抱怨古城完善的規劃。在這些領土擴張與考古發掘的同時,新的地圖產生,聖經地名取代了原有的阿拉伯地名。如今走入耶路撒冷向觀光客開放的時候,「最早的」、與「起源」成為導遊介紹的重要修辭,而過去一千四百年的阿拉伯回教徒的生活則只輕描淡寫。博物館內的導遊向遊客介紹耶路撒冷時,會特別提到穆斯林區是新增的,不是原本就在這裡。

走在耶路撒冷,重建以及不斷擴張的新猶太區(Jewish Quarter)變成了耶路撒冷的主要象徵,一個全然嶄新的以色列國。井然有致的猶太區與破舊凌亂的回教區,重建後輝煌的西牆考古坑道(哭牆)的文化遺址,與猶太區的考古博物館,電影帶著遊客回到兩千年前的希律王時期的耶路撒冷,向遊客們介紹兩千年前的故事。在耶路撒冷的三座主要博物館,從展覽、介紹文字到影片,幾乎所有的故事都以聖經引言作為介紹與包裝,介紹發掘出的考古文物,用以具體化與視覺化人們對於聖經的了解。

猶太族裔與土地的故事透過文化遺產包裝,不斷向遊客敘說,而伊斯蘭教徒的文化與不同時期的建築與遺址幾乎被忽略。在西牆隧道的哭牆遺址,隨時有虔誠的猶太教徒在那裏禱告,透過遺址的重建與景觀規劃,將遺產空間轉化為神聖的宗教聖地提供給猶太族裔心靈的寄託, 在視覺化與包裝化的文化遺產與物質文化本身,透過大規模的金錢投入與遺址整修與重建,不斷又不斷的敘述聖經之於這塊土地上物質文化的關聯,這些考古的物質文化的關聯之於猶太族裔,土地的關聯之於猶太族裔以色列,這樣的敘事不僅在創造生活於耶路撒冷之中的猶太移民與土地的關聯歷史真實感,也在創造遊客經驗,讓(包裝後的)遺產敘事變成為一種真實的體驗。

死海古卷 (Dead Sea Scroll)

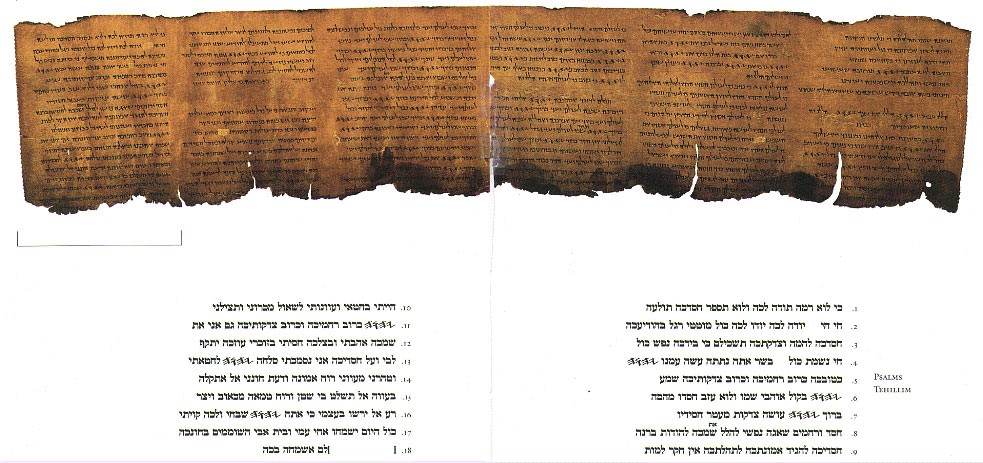

1993年11月,在以巴協議以色列應歸還約旦河西岸的杰里科的一個月之前,以色列考古隊組織探險隊在約旦河谷低地與死海西岸的六十公里地區,試圖尋找其他相關的死海古卷(operation scroll),這一行動也促發了巴勒斯坦的神經。以色列方面聲稱這一行動是在新的建設之前的搶救考古發掘(Salvage Archaeology),符合國際法律與約旦法律,也是免於遺址與遺產被戰火破壞,將來這些文物也有可能歸還給巴勒斯坦。死海古卷(距今兩千年)是1947年一個牧羊人偶然期間在死海附近的庫蘭峽谷山洞發現,藏在陶甕的手抄古文卷是希伯來文聖經抄本,應該是西元68年羅馬軍團鎮壓猶太民族時,逃難的猶太教苦修團體所留下來的。古卷的發現引發基督徒、猶太教徒、天主教會、古董商與考古學者的興趣。其後在1947到1956年之間,以色列與約旦考古學家又陸續在其他山洞發現許多卷軸。

土地的歸還也涉及到文化財擁有的爭議,巴勒斯坦方面聲稱,凡是在約旦河西岸與加薩走廊發現的文化遺產,應該歸還給巴勒斯坦。於是乎紐約時報的記者Haberman在一篇文章「發掘聖地-誰的文化遺產?」(“The Holy Land ‘Digs’ – Whose Heritage Is It,” 22 September,1994)如此詢問,「這究竟是誰的遺產」? 所謂文化遺產的合法擁有權,應該是文物出土地的國家所有? (若是,歷來的疆域領土變更,又怎麼能確定現在政權對現有領土的占領,就具有對古時候領土的擁有權呢?) 還是歸給與文物有歷史與文化關聯的後代子孫?(若是,如何界定文化價值的歸屬呢?) 或者,是全人類共有的文化財產呢?

文物、遺址與土地的擁有權?

國際上對於文化財的討論,一般可分為文化國族主義(cultural nationalism)與文化普世主義(cultural universalism)的爭論。前者認為文化財屬於現有領域範圍國家所有,後者認為文化資產是全人類共有的。1954年的海牙公約(The Hague convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict),基於二次大戰期間許多文物與歷史遺址備受戰火摧毀,將文化財定義為人類公有文化。其後又在於1960年代、幾個國家共同保護因為興建亞斯文水壩而淹沒的阿布辛貝神殿遺跡而開始一連串的共同合作,催生了後來1972年的世界文化遺產公約,說明文化遺產具有普世價值,對於文化遺產的保護是國際社會的共同責任。但是其中1970的聯合國公「禁止非法進出口及轉讓文化資產公約」(Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property),除了禁止非法轉讓買賣文物,同時給予國家作為其統治領域內文物的合法擁有者。1970年代也出現國際上原住民運動與文物回歸運動,要求歸還殖民與戰爭時期殖民國家從文物原生國取得的文物,催生了其後聯合國成立調解文物遺產歸屬的委員會(UNESCO Intergovernmental Committee for Promoting the Return of cultural Property to Its Countries of Origin)。如John Henry Merriman主編的 Imperialism, Art and Restitution書中指出,國際趨勢上來看,聯合國從1950s到1970s的政策,從文物為國際社會共同擁有到國家作為文物的合法擁有者,可以說是從物件導向走向國家導向,也是從文化普世主義走向文化國族主義。其中,最著名的是美國於1990年通過的「北美原住民墓地保護與文物回歸法案」(Native American Graves Protection and Repatriation Act),此立法給予印地安原住民取回博物館所收藏的文物與遺骸的法律基礎,是北美原住民爭取權益的重要里程碑,然而要確立部落與文物之間的“文化關聯與文化歸屬”,是一個很長的過程,其中也不乏爭議。美國在這二十年間成功返還了38,671原住民的祖先遺骸、998,731件與墓葬有關遺骸,但是卻仍有144,163件 祖先遺骸無法確認文化歸屬而仍在爭議中(數字出處)。也因此說明此立法立意雖好,誰是文物的合法擁有者,也不是那麼容易界定。同理,即使國際上對於文物回歸議題有一定的共識,傾向於文物屬於原生地國家擁有,如何界定文化財的真正歸屬、具體落實,還是有許多爭議。

在以巴歷次針對領土疆界的協議之後,巴勒斯坦將文化財產的討論浮上檯面。以巴雙方其後針對文物財產歸屬問題在1995年於華盛頓簽訂第二次奧斯陸協議(The Oslo II Agreement),以色列必須提供從1967年後在占領地區的所有考古發掘遺址,以及每個遺址的出土文物清單。同時約定雙方不能將西岸地區與加薩走廊的文物讓渡給第三方。最後列出來的十二個考古遺址對以色列方聲稱具有重要歷史意義,以巴雙方同時也協議對於占領地區考古遺址都應該要尊重、加強保護。

佔領期間取得的文化財究竟是否該歸還呢? 即使國際上對於文物回歸議題有一定的共識,但是到底誰合法擁有卻很難釐清。歷次以巴衝突所產生的文物爭議主要包含有以色列在1967年中東戰爭後發掘過的占領地區有西岸遺址、迦薩、東耶路撒冷與高欄高地,1982年於南黎巴嫩,1967年占領期間掠奪巴勒斯坦博物館內藏的死海古卷。總歸而言,究竟以色列是否有權擁有佔領期間依照法律進行考古發掘取得的文物呢? 還是巴勒斯坦是否有權擁有對猶太族裔有重要意義的古希伯來文獻呢? 巴勒斯坦欲援引國際條例說明當代國家對於所屬領地內文化資產的擁有權,以及戰爭期間對於文物的掠奪,不論文物本身的宗教或文化意義為何。而以色列欲引用海牙公約說明文化遺產為人類共有重要文化,並強調死海古卷之於猶太信仰的重要性。(ps.畢竟,放眼國際各大博物館,人家大英博物館與羅浮宮,還不是堂而皇之展覽殖民與戰爭期間掠奪的文物呢?! pps.蔣氏政權撤退台灣時,不也帶走對岸整批文物…)。那麼戰爭期間侵門踏戶的掠奪拿回別人家博物館中自家祖先的遺物(死海古卷)是否合理? 土地歸還後是否又要歸還呢? 總歸而言還是一句,這個文化遺產究竟屬於誰擁有?

在這些文物、遺址與土地的爭奪擁有背後,以色列之所以對於這些文化遺產強烈要求,並不是用市場價值來衡量,即使收藏界對於死海古卷的興趣盎然,而是遺產之於國族建構的重要性,它所具有的不是市場意義而是歷史意義。當一個全然由外來移民組成的國家,回到一個對它們而言同時是新的地方、或者情感意義上舊的領地,如何建立國族認同? 國家與領土的建構過程,是一個一長串的歷史累積過程,包含了由上而下意識形態的塑造,也包括居民生活此地與土地關聯的日常實踐。建國後的以色列,想要從離散的猶太族裔變成有根的以色列國,從殖民的巴勒斯坦變成以色列的土地(Eretz Yisrael)。在Abu El-Haj的敘事裡面,考古學之所以成為以色列的國家癖好,在於物質遺存滿足了猶太族群對於國家土地的想像,透過一連串的考古證據讓宗教信仰具有科學事實,也因此考古學為這個國家的歷史,在口述傳說與文學傳統裡面,提供了物質與視覺的證據。考古證據作為建立一個土地上面時間與領土的共識,提供國家、國民與土地關聯的堅實證據。而文化遺產的語彙,使得物質文化透過華麗地視覺包裝與形象打造,再度展現給土地上的人民,也對外來遊客述說著同樣的故事,使得文化認知反過來建構社會事實與歷史事實。而土地空間與遺產的擁有權者到底是誰?是國家?是現居地居民?還是與此物件有情感的聯繫者呢?考古學如何被不同意識形態所利用,這中間的真實運作又遠比本篇小文更為複雜。

19世紀開始的錫安主義開始訴求猶太人回到聖經所說的奶油與蜜之地,重建家園。學者如Gershon Shafir在'Zionism and Colonialism - a Comparative Approach'文中指出錫安主義反而是受到近代歐洲國族主義興起的影響,而非猶太傳統。當聯合國應允以色列在種族與宗教複雜的巴勒斯坦重建家園時,是否就預期了中東戰爭頻仍的衝突局面?! 以色列,到底要作為一個純然為猶太人服務的國家,還是一個殖民政權包容多元文化?可惜的是建國以後的以色列拒絕成為像是瑞士一樣的聯合政府,拒絕發展成為包容多元文化的民主體制,為它土地內的所有人民服務。相反的,Shlomo Sand在 The Invention of the Land of Israel - from Holy Land to Homeland一書中即指出,以色列視自身為猶太人的國家,這個猶太國家屬於世界各地的猶太人共有,即使他們不再是被迫害的離散族群,而是不同國家的公民。以色列的法律是用來保障猶太人,而土地上原本的非猶太信仰的居民變成次等公民,甚至在占領底區進行種族隔離! 也因此在中東這塊土地上,對於土地與文化遺產的使用權的爭辯,每一天都在上演!

這篇芭樂文無意質疑聖經本身,或睥睨以色列(若有不敬,請包容)。當以色列企圖建立土地上的聖經聖地的同時,阿拉伯人也同時利用考古資料建立其穆斯林統治的合理性(那又是一篇長長的芭樂文)。在戰火烽延的中東地區,昨日以色列考古學家在這裡尋找猶太的歷史,明天可能是不同教派的穆斯林教徒在尋找穆斯林文化。在中東情勢升高的今天,如今有四百多萬的巴勒斯坦人想要回家,而西方政權長期以來對以色列的支持,又使得以巴之間的衝突、歧視與仇恨加深。我們是否能借鏡以色列的狀況重新思考國家、考古學與文化遺產呢?考古學如何被統治者所挪用在當代賦予不同物質、地方新的文化意義與社會脈絡呢? 是不是可以思考人們往往以為「眼見為憑」的真實性,其實是不同的意識形態建構我們所感知的世界。另一方面,也是要重新檢視考古學如何運用文獻資料來建構還原歷史。質疑者認為,用先入為主的政治意識形態與已經存在的文化價值,來解釋考古遺存,即用物質文化來證實文獻材料,又用考古學建構出來的知識返頭編織我們認為真實的世界,是否合理?例如,用聖經知識來編織零碎的物質材料,或者用漢代的史記來印證夏代的存在,而尋找中國第一個王朝。那麼,在全球化高漲的今日,我們是否可能去國家化國族歷史?

當聯合國在1981年指定耶路撒冷成為「世界」文化遺產地時,這個基督教、猶太教與伊斯蘭教的聖地並沒有因此屬於世界共有,戰火並未因此而停息,政治力量決定了這裡的文化歸屬。在中東的另一角,阿富汗的米巴揚大佛,另一個世界文化遺產地,2001年被塔利班破壞:他們宣稱要破壞所有佛像,藉以抗議西方社會,他們想要說明所謂西方社會定義的「普世價值」,對他們而言是沒有意義的。聯合國並沒有包含世界所有國家(明顯的台灣或者所謂中華民國就被剔除),世界遺產地並沒有因此創造世界大同,更多的時候,是所謂「文化遺產」的認證隔離了人民對於文化的使用權。在遺產旅遊蔚為風尚的當代,中國在打造世界文化遺產地時往往伴隨大規模的遷村、墨西哥的許多考古遺址當被指定為國家遺址或世界文化遺產時,原本生活周邊與之關聯的原住民反而被禁止進入舉行祭祀、或者為保護考古遺址而遷離當代的居民(如蒂奧地華岡與蒙特阿邦),在希臘,修建希臘羅馬時期的古蹟為遺址工作者的主要任務。當文化遺產被賦予國家、宗教或者族群的標籤時,就不可能中立存在。

中東的情勢讓我們看到的是偏狹與排外的國族主義導向戰爭、利益與傷亡,仇恨只會造成惡性循環,反思台灣社會現況,學習包容,眼見為憑不一定為真,對主流價值獨立思考,是這期芭樂文蔬粒王想分享的芭樂話。

下次,我們來聊聊希臘、埃爾金雕塑與歐洲文明吧!

致謝:The research leading to these results forms part of the project ‘Time in Intercultural Context’ directed by Prof. Dr. Maarten E.R.G.N. Jansen (Faculty of Archaeology, Leiden University) and has received funding from the European Research Council under the European Union's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) / ERC grant agreement n° 295434.

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

蔬粒王 遺產、考古學、國家主義、世界主義(一) :以色列、聖經考古與死海古卷 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6058 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

拜讀本文我突然想到,原來國民黨政權不太熱衷臺灣考古,就是怕臺灣本是無主之地的事實被一再強調,對考古遺址總以經濟開發優先作為首要理由,即無國家癖好national hobby的強力支持,加上地狹人稠的經濟壓力,難怪臺灣考古學始終都是弱勢。

台灣考古學的發展,從日據時代的日籍學者、國民黨時期、到當代,都因為研究者與大環境的意識型態不同、與學科發展的成熟度而有不同的著重面向,台灣考古泰斗張光直先生在一篇文章也提到,濁大計畫剛開始時,他偏重尋找台灣與大陸的文化關聯,後來逐漸認知到文化的獨立發展性。近年來台灣考古已逐漸成熟,因應許多工程而進行的搶救發掘,其實,以學術資源而言,考古工作/考古計畫並不算是弱勢,學者也都很認真地在重建台灣史前文化,可惜的是研究者不多、後續的教育與展覽推廣也可以再加強。一般社會大眾對遺址與文物的保護意識的確不夠,即便許多縣市機關主事者也沒有很正確的認知,主因社會整體對於台灣的考古文化的認知不多,除了教科書內容對台灣史前文化著墨不夠深(至少我那個年代尚是),也包括文化資源的分配不足,譬如:我們可能用翠玉白菜行銷台灣,而非卑南人形玉玦,還有經濟利益掛帥。

最末圖應為巴米揚大佛(Buddhas of Bamiyan)而非米巴揚

筆誤,謝謝指教!

謝謝細心的讀者,小編已更正

發表新回應