歷史作為一種敘事

誰的心理學?為何如此歷史?

這一陣子以來,「歷史」以一種非常搶眼的方式,浮上了台灣原本就已經喧囂不已的話語空間。不管是5月開始由台灣高中生自主發動的「反高中課綱微調運動」,前總統李登輝在雜誌訪談中一番「曾經作為一個『日本人』,為了祖國而戰」的言論,或是最近國民黨前主席連戰到北京參與「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利七十週年」系列活動,讓台灣人錯愕不已的「一十四年血淚史、贏得醒獅萬世名」提字(咦?過去的黨國教育不是說『八年』抗戰嗎?)和爭議言論,「歷史的書寫和詮釋」都是這些事件中的關鍵議題。

然而,談論「歷史」在台灣從來就不是一個簡單的事情,我們也很難期待在當前這種事件性的激辯中,釐清在台灣談論「歷史」的艱難與複雜性。更何況,在台灣書寫和詮釋歷史的困難與複雜,並不侷限於政治場域,而是一種更為普遍性的方式存在於各個層面,特別是在人文及社會科學領域裡。因此,我選擇不加入當前在政治場域的熱辯,而是從一個相對冷門的角落,心理學的場域,來談談「歷史」的相關問題。或許這樣的迂迴,對當前的歷史爭辯可以提供一些啟發。

歷史,對於台灣的心理學來說,一直是個相當邊緣性的議題。不過,「邊緣」不表示不存在,至少,輔仁大學心理學系的丁興祥教授、翁開誠教授等學者,都致力於開展以心理傳記(psychohistory)及生命敘說(life narrative)為方法的人文科學心理學研究,並且取得了一定的成績(請參考《應用心理學研究》第39期『生命史及心理傳記』專題)。而以人的生活經驗(lived experience)為念的現象學心理學學者們(例如,余德慧教授、李維倫教授、林耀盛教授等人,文章散見各學術期刊),則從另一個方向上關注著人的心理生活是如何歷史性地展開。

上述的心理學學者所關注的,主要是個人的「歷史性」(historicity)及其相關問題,亦即,人作為一種歷史性的存在(historical being),其經驗在心理學中該如何被研究和闡述的問題。的確,近三十年來,由於上述心理學學者們的努力,心理學作為一門以人的歷史性為基礎的人文科學(而非如物理學、生物學一般的自然科學),已經在以實驗與統計方法為主流的心理學圈中逐漸站穩腳步,而且穩定地發展當中。然而,我在這裡想追問的,是另一個與心理學相關的歷史問題,簡要地說,是與「心理學」這門學科的歷史敘事有關的問題。

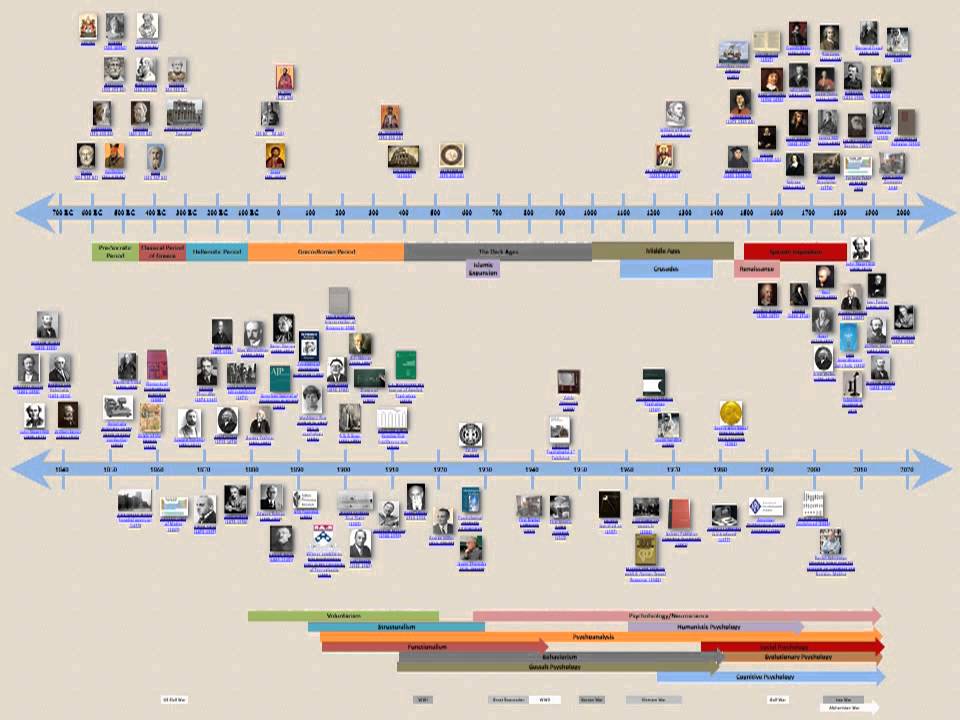

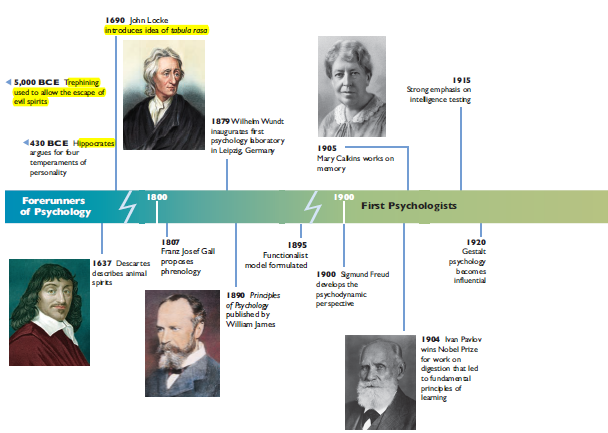

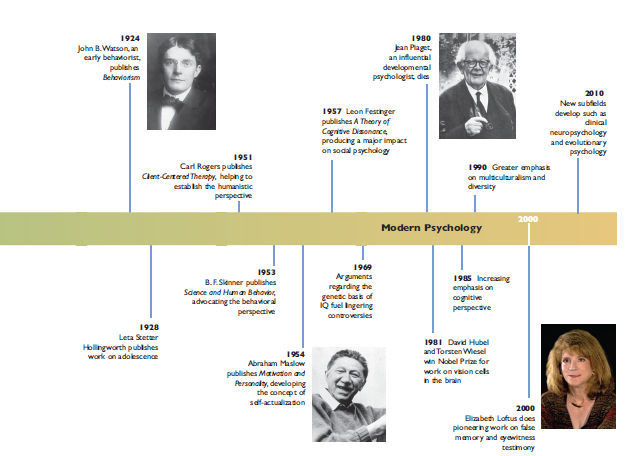

任何一個在台灣受過心理學教育的人,應該都對「心理學有漫長的過去,但只有短暫的歷史」(psychology has a long past but a short history)這樣的說法不感到陌生。這個老生常談的說法,大致上也是多數心理學教科書鋪陳心理學歷史的方式:心理學的歷史可以上溯自古希臘的思想家,他們所關注所謂的「心理學」主題,與現今的心理學家並無二致,但接著便以蜻蜓點水的方式,回顧心理學思想在幾個世紀內的傳承或變衍,然後就快速跳接到十九世紀末、二十世紀初,心理學開始以現代「學科」(discipline)的面貌浮現之際。原先的浮光掠影,此時彷彿進入了一種慢動作、甚至是凝視的狀態。在前述的這個線性進展的歷史敘事中,十九世紀末、二十世紀初是心理學從綿長的「過去」進入「現在」的重要時刻,而其中的關鍵,就在於心理學實驗法的建立。心理學實驗法讓心理學這門新興的學科得以宣稱自己不再是玄想的哲學,而是進行實徵研究的科學。「德國心理學家威廉‧馮德在萊比錫成立第一個心理學實驗室」因此成了凝視的對象,故事的焦點,因為它是標誌著「現代心理學」誕生的、里程碑式的大事件。於是,心理學的歷史這條由古希臘哲學思想出發的蜿蜒大河,在一八七九年「馮德建立心理學實驗室」這個里程碑之後開始調整河道,經過結構主義、功能主義和精神分析三大早期學派的洗禮,逐漸與自然科學和醫學等科學匯流,在前仆後繼的偉大學者們的共同推動下,終於在美國這片大地上開展出波瀾壯闊的當代科學心理學風貌。

這個心理學「起源於歐洲、發皇於美國」的大河敘事,會在不同的心理學課程裡重複出現,或許細節不同,或許強調的重點不一樣,但是敘事的核心架構其實並沒有太大的差異。多數在台灣學習心理學的人,甚至許多的心理學學者,也把這個大河敘事的心理學史,毫無疑問地當作心理學「真正的」歷史。然而,受過後現代思潮洗禮的人(我這麼說,是不是暗示台灣的心理學界並沒有真正受到後現代的洗禮?唉……),都不會對這類歷史敘事採取這麼輕信的觀點,因為任何的歷史敘事,都不會只是「描述」所謂的「歷史事實」,而是一種有特定立場的選擇性編憶(selective re-membering),用以證成或捍衛這個敘事主體的現狀(present)的正當性。這也就是說,面對心理學的這個大河敘事,我們必須要追問:這是誰的心理學?為何如此書寫歷史?

https://www.youtube.com/watch?v=IUOknboUNdg

如果追根究底,我們會發現,這個我們習以為常的心理學歷史,其實是問題重重、經不起考驗的。這個心理學「起源於歐洲、發皇於美國」的歷史敘事,是以「心理學」在某種同質性的時空綿延中線性進展的邏輯,為美國的心理學歷史提供了一個簡單易懂的故事,這個故事不僅強化了心理學在諸多科學中的地位,也讓心理學這個學術社群的成員,對於自己所投身的這個學術事業有認同感和價值感。但是,「簡單易懂」既是這個歷史敘事的優點,同時也是它的最大缺點,特別是對於心理學這個以內部的歧異多元(diversity)著稱的一門學科來說,更是如此。要從心理學源起多地的歷史發展中,耙梳出一個簡單易懂的線性發展故事,必然得選擇性地獨尊特定地方的某些心理學知識體系,而將這個地方的其他心理學知識體系,或是其他地方更為迥異的心理學知識體系,都予以邊緣化或根本忽略其存在。以這個「起源於歐洲、發皇於美國」的歷史敘事為例,在這個敘事中被選擇性地強調的,當然是以實驗法為核心的美國主流心理學,而諸如精神分析這種「非科學」,就被用「過去式」來處理,淡化它在當代的相關性,而像現象學心理學等在知識預設上與主流心理學大相逕庭的心理學知識,在這個大敘事裡幾乎很少、或只能「順道」被提及。

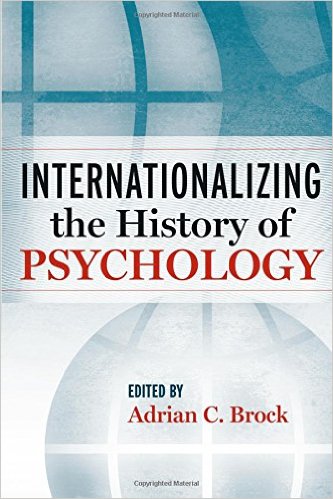

至於其他地方的心理學知識,在這個以美國主流心理學為主的歷史敘事中,到底得到怎麼樣的對待,心理學學者布洛克(Adrian C. Brock)在2006年就有相當一針見血的觀察。他從美國大學心理學教科書對史料的取捨歸納出三個判準:

至於其他地方的心理學知識,在這個以美國主流心理學為主的歷史敘事中,到底得到怎麼樣的對待,心理學學者布洛克(Adrian C. Brock)在2006年就有相當一針見血的觀察。他從美國大學心理學教科書對史料的取捨歸納出三個判準:

判準一、如果你的研究對美國心理學沒有重要的影響,不管在其他的地方多有影響力,都不算數。

判準二、如果你的研究對美國心理學有重要的影響,就算在其他的地方影響有限或甚至全無影響,你的研究還是心理學史裡重要的一部份。

判準三、對於心理學來說,亞洲、非洲、拉丁美洲、和大洋洲根本不存在。

這也就是說,其他地方的心理學知識能不能出現在這個「起源於歐洲、發皇於美國」的歷史敘事中,端視它對美國(主流)心理學有無重要影響。歐洲在這個歷史敘事裡是起源,當然無法忽略;但是對美國(主流)心理學的形成沒有重要影響的其他地方的心理學知識,這個歷史敘事就可以堂而皇之地將它們視為不存在。不可思議的是,台灣的心理學界居然就這麼接受了這個既有「特殊性」,又充滿「美國味」,而且將台灣等亞洲國家排除在外的心理學歷史。

將美國主流心理學的歷史敘事錯認是心理學的通史(亦即唯一的歷史視角),長期以來對台灣的心理學發展,造成了相當嚴重的後果。首先,做為一門學科,台灣心理學的自我認識,有一種「張冠李戴」的現象,亦即,對於美國主流心理學的心理學歷史如數家珍,甚至誤以為那就是我們的心理學歷史,卻反而對心理學在台灣的歷史軌跡相當陌生、缺乏認識。這種「張冠李戴」的歷史意識造成了長期的視角偏斜,逐漸使得台灣心理學形成了某種「親美疏台」的弔詭歷史感。

更值得注意的是,正因為在這個歷史敘事裡,所有的歷史,所有值得討論和專注的事件或知識,似乎都不是發生於「在地」而是發生在「他方」,「在地」的台灣不自覺地就被視為學術的「邊陲」(因為似乎沒有值得稱道的學術活動),而「他方」的美國也理所當然地被視為學術的「中心」(因為似乎所有值得一提的學術活動都在此發生),而這種不自覺的學術「中心vs. 邊陲」分野意味著,凡是發生在台灣這個「邊陲」的事件或知識都是相對不重要的,只有緊緊地跟隨著美國這個學術「中心」的各種潮流,才能夠在學術上「不落人後」。

這個與「親美疏台」的弔詭歷史感相伴出現的「中心 vs. 邊陲」分野所強化的,正是以美國主流心理學為中心的一種「學術向心結構」:就像是美國主流心理學的歷史敘事被架高為心理學的通史,某些屬於美國主流心理學的特定知識和價值,也被提升為一種「普世皆然」的判準,因此也就被台灣的心理學界奉為圭臬。雖然同樣是身在這個蕞爾小島,但我們還是得透過這些「普世皆然」的判準,驗一驗彼此的學術成分,順便掂一掂學術份量,這才算看見了彼此在心理學中的相對位置。

歷史之所以重要,不在於它的事實性,而是它與現狀息息相關。歷史作為一種敘事,必然有其敘事主體,有其之所以如此敘述的知識權力座落。面對歷史,我們總是得問:這是誰的歷史?為何如此書寫?如果我這篇窩在心理學角落的自言自語對當前的歷史爭辯有什麼參考價值的話,大概也就是以上這些了。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

彭榮邦 歷史作為一種敘事:誰的心理學?為何如此歷史? (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6461 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

談臺灣的心理學若不提二戰以前臺北帝國大學心理學講座,難以看見臺灣心理學歷史全貌啊!!

我覺得不只心理學.很多學科代換進這篇文章裡的關鍵字"心理學",其實也言之有理的.

学科史以其“学术”的名义,给知识霸权的蒙上科学的外衣。

發表新回應