當雲豹在我們心中

2020-07-20

回應 0

雲豹真的消失了嗎?或只是隱身起來了?如果一位十歲的排灣孩子告訴你,他的妹妹小時候曾經「騎過」雲豹、送雲豹回森林,你會認為那只是作夢,或只是一種譬喻嗎?身為一位投身宗教人類學與東南亞研究的學者,我本身絕非原住民研究的專家。然而,過去兩年,卻因為大學部學生在社會調查課的研究,意外中接觸了鼓山國小少棒隊。自此,我不斷思忖著這個雲豹的問題。

不知不覺,以排灣族為主的鼓山國小少棒隊已經栽培我送過去的多位大學生「保姆」兩年了。孩子們每週讓大學部的學生課輔,週末甚至帶大學生一起上教堂、回部落。這些大學部的姊姊哥哥們,也與家長們成為他們球賽中最強力的後援拉拉隊。本身為魯凱布農後代的柯教練對我們師生十分慷慨接納,學生們也很快地獲得小隊員的信賴,雙方形成親暱的互開玩笑的友好關係。大學生們第一年的課題是先熟悉孩子們的日常生活,學習打破許多關於原住民的刻板印象,同時試圖理解孩子面臨的升學就業的挑戰與現實的限制。第二年,由於我們有熟悉排灣族語的大學生加入,在大家熱愛原民語言文化的氛圍中,我們更深入地記錄並探討日常生活中的跨族群經驗。

少棒隊員幽默又超齡,往往有數不盡的爆笑田野。有的孩子早熟到讓我不捨,畢竟小三就要出來遠離原鄉住在都市接受艱難的訓練,很不容易。高年級學長對學弟的照顧,也可能是同年齡孩子中少見的。

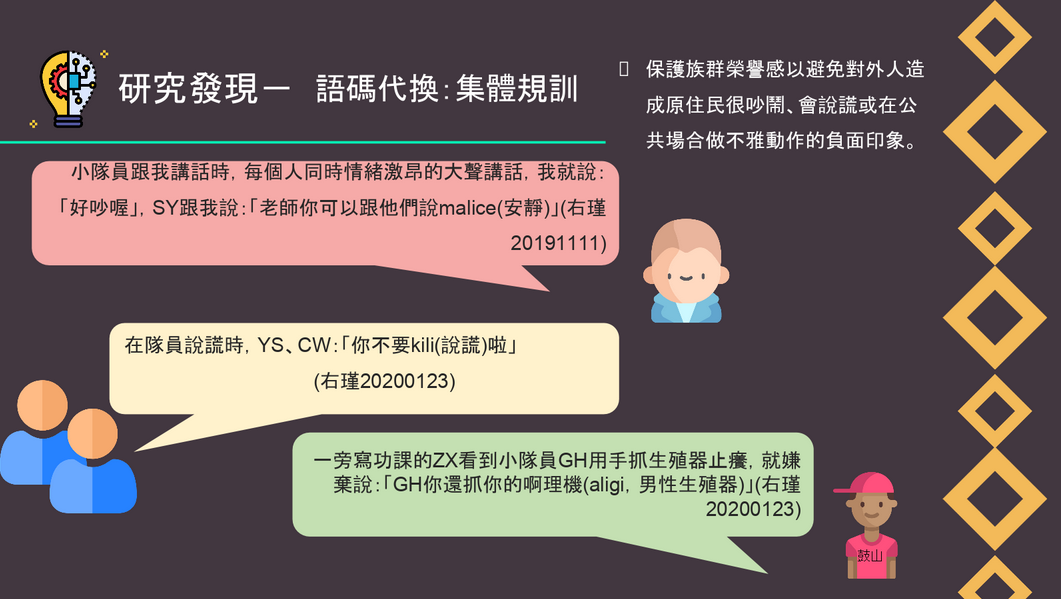

這兩年學到太多東西,實在難以三言兩語說完。因為感情日益親密,少棒隊員們三不五時不經意的評語,都能帶給我們啟發。以下我將利用本學期我的學生所做的幾張簡報,來簡單說明鼓山國小少棒隊教會我們的事。其中,語碼代換(code-switching)的社會文化意義特別有意思,也頗具學術價值,我與七位大學部同學因而決定合寫撰文發表在未來的學術研討會中。以下僅提供一張投影片,實在不足以說明原民生活中豐富多變的語碼代換與其多層次的(跨)文化意涵,但只能期待我們未來的論文了:

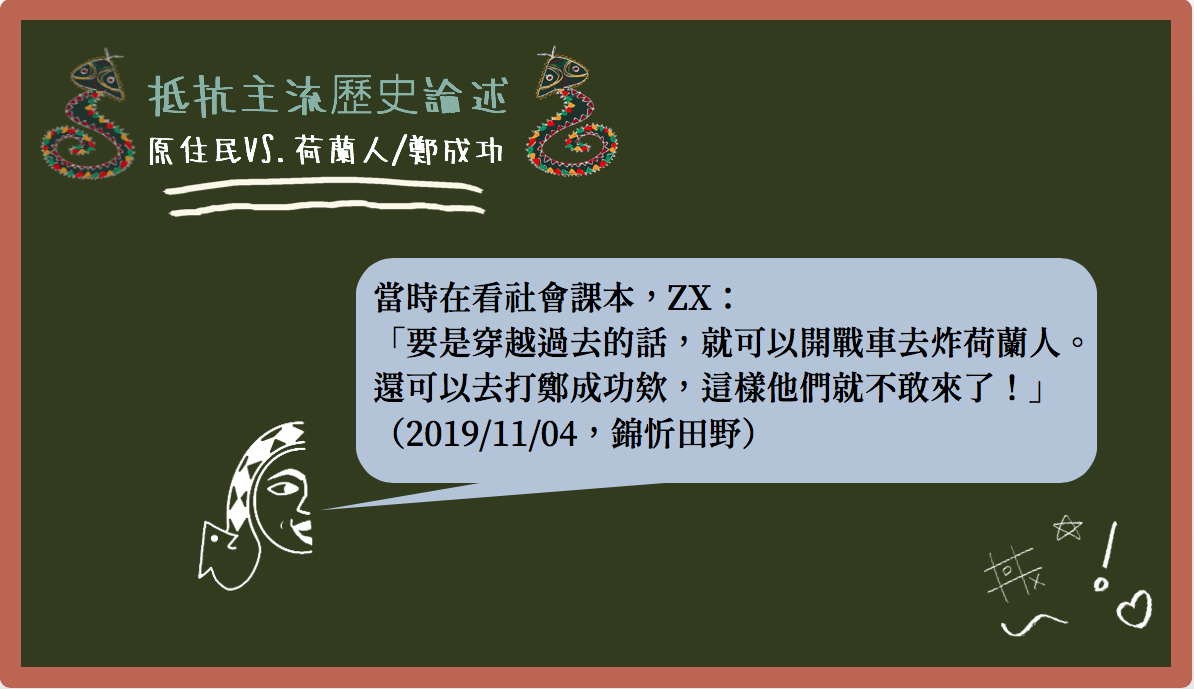

另外一項重要的學習,則是後殖民意識。即使在日常對話中,孩子們也可能在簡單的評論中帶出特殊的歷史意識,突顯主流歷史意識的缺失。比如,趕走鄭成功的「歷史奇想」,不太是漢人歷史觀會出現的奇景。

這段簡單的話,凸顯的是主流歷史課本中,似乎較為缺乏「鄭成功來台是一場災難」的歷史意識。這樣的意識,對於必須合理化自身在這塊土地上的存在的漢人來說,雖然不是不可能,但較為困難。但是對小隊員而言,對於自身土地被「佔領」一事,他們從小就有極高的敏感度,否則不可能會有這樣的「穿越劇」幻想。這種穿越幻想,其實訴說的是一種對於轉型正義的渴望。

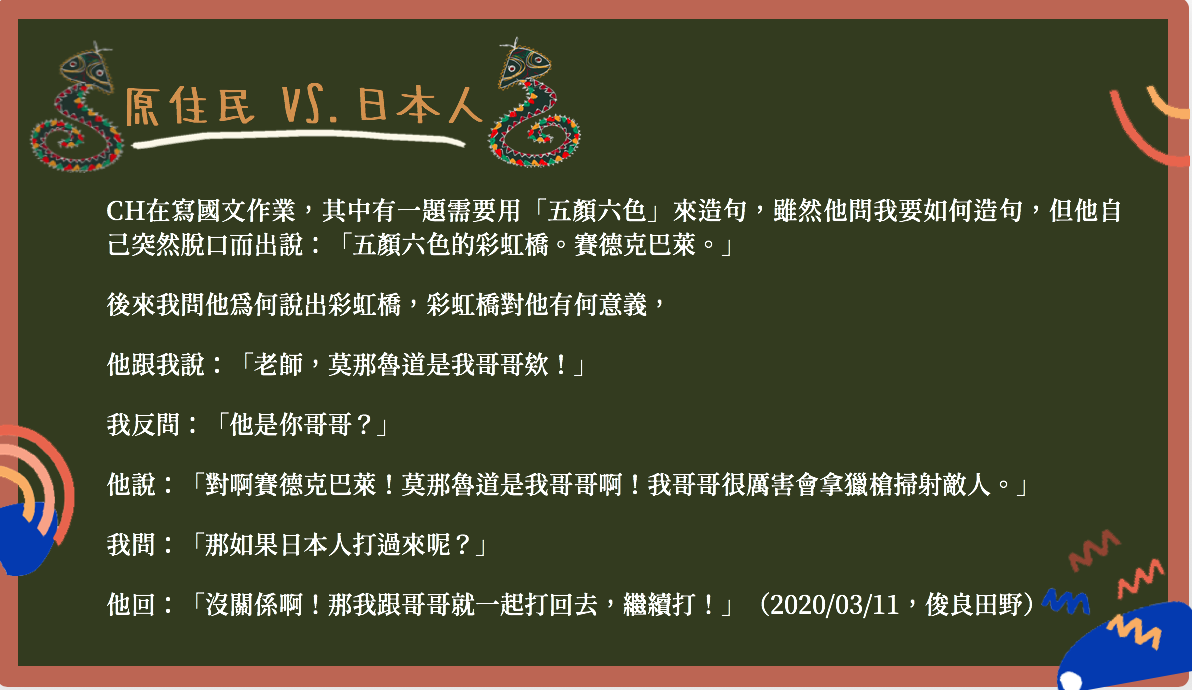

而關於抗日論述,孩子們也有自己獨到的見解,甚至有基督教的元素加入其中。(畢竟,基督宗教老早已與他們的文化相互結合,儘管仍然存在張力。)

這段對話其實隱含著許多複雜的現象。首先,一個排灣族的孩子,為什麼會認為賽德克族是自己的哥哥呢?我們都曉得,電影《賽德克巴萊》對於原民研究圈的人來說是具高度爭議的,而對賽德克族人而言,那更是百感交集。賽德克不同部落之間,對霧社事件有著非常不一樣的看法。相較之下,現在的整體原住民青年乃至孩童,則比較容易透過已有的文獻或是電影(而非親身經驗),來重新想像歷史。而且,在這支有排灣族、布農族、阿美族、鄒族以及跨族群通婚後代的球隊裡頭,極容易形成所謂的「泛原住民」認同,也就是認為不論自己來自哪個族群,都屬於「原住民」這個大族群。甚至,在我們平日的觀察中,小隊員還會交換彼此的族語,來說一些淘氣的、增進彼此親密感的話。這種「原民共同體」的感受,再加上電影的影響,便不難了解,為何排灣孩子會說出莫那魯道是「自己的哥哥」這樣的話。

或許有人會問:抵抗鄭成功或許不太常見,但抗日不是台灣的主流論述嗎?這有什麼原民特色可言嗎?

是這樣的:在主流歷史課本中,抗日或許長期以來是一種典型的敘事。然而,在民主化以後的台灣社會,尤其是台灣主權意識高漲的此刻,「與日本友好」其實是一種更多「漢人/平地人」的基本預設態度。也就是說,與日本人、韓國人大不相同的是,雖然台灣人曾被日本人殖民,但台灣對日本長期抱持友善態度,因此在日常生活中,除了「外省族群」或其他少數社群以外,主流社群幾乎不存在「仇日」情節,遑論有「抗日」的慾望。

當台灣「平地人」已失去「抗日」慾望時,原民小朋友卻可能對於「抗日」感到熱血。這點,才是我所謂的「後殖民」,也就是帝國主義的知識與權力在正式政治殖民結束後的遺緒與延伸,包含所謂去殖民認同工程、文化復興的輪廓如何承接或淨化殖民遺產、以及文化再現權力如何重新分配或再造等問題。

因此,這裏的「後殖民」,不只是原住民相對於日本人的抵抗,也是對漢人的抵抗。與漢人主體教科書上的抗日氛圍到了真實民間就消失不同,這裡,我們看到原住民在日常生活中也能扮演起一種獨特的抗日主體顯現。換個角度來談,台灣人對於日本統治的某種鄉愁,其實是非常漢人我族中心的一種思想。對於不同地區的原住民而言,不同社群與日本的關係、對殖民時代的記憶,是截然不同的,對於「光復」的記憶也大相逕庭。同時,也並不是所有原住民都是「抗日」的,而是如同許多漢人一樣,也會因為考量部落的利益,採取合作或其他的態度。

事實上,不只是這些對於過往的歷史論述有一些特殊召喚,即使是關於正在形成的新台灣國族主義,小隊員們也有清楚的主體意識,如下面對話所示:

俊良同學所記錄的這段對話,巧妙地展開了「平地人」與原民小隊員互為主體的關係,也帶領我們一窺原民本位的國族認同進行式,會如何區分「臺灣人」和「中國人」。小隊員平日以「平地人」來稱呼漢人,但當小隊員與我的學生們已經親近,忽略了他們是平地人時,就自然而然說出說要去「打平地人」這樣的話。其他的課輔老師直接表明了他的平地人身份,導致小隊員在非蓄意的情況下將被視為「同伴」的平地老師劃分到原民族群邊界外的對立群體之中,顯得尷尬。一旁的其他隊員觀察到後急忙跳出來又劃分了新的邊界來試圖化解上一段脈絡中建構的原住民與平地人身份衝突,只好重新劃界:「我們」與「中國平地人」,把課輔老師也劃進我群的邊界內,形成「台灣原住民和台灣平地人」一國,對立於「中國平地人」一國的劃分。這種先是以原民認同為優先,台灣認同為次之的形塑,構成小隊員所特有、原民本位的台灣人自我認同。

值得說明的是,其實小隊員們並不「仇中」,他們甚至因為非常喜愛抖音,還曾經說過想學「大陸中文」。重點是在於他們希望把大學生們變成「我們」這一國的,而「打平地人」則是一種歷史正義的召喚。這些我群與他群的劃界,都是在不同的脈絡中不斷變化的。真要說的話,或許整個台灣進入所謂新的「天然獨」世代(?),就連過往鐵藍的原民部落出身的小孩,也都能感染到某種「台獨」氛圍。但這並不代表對於歷史轉型正義的渴望就不存在了。也就是說,即便是台獨,那也是原住民的台獨,而不是漢人的台獨。

無論是從抵抗鄭成功、抗日,乃至「抵抗中國平地人」,孩子們並非被動地接受主流漢人的歷史意識,而是具備著形成自己主體意識的能力。歷史意識與文化認同,似乎從未在他們身上離去。

從族群身份到文化驕傲

另外一件令學生感到印象深刻的事,是孩子們對於獵人文化的嚮往,不論他們是否曾經親身打獵過。

或許有人會問:對於獵人文化感到驕傲,這有什麼後殖民的嗎?如果沒有殖民,就不會驕傲嗎?

日前我們在報告中提到被殖民者/弱勢種族的「雙重意識」,也使用了許多原民小隊員日常生活中的例子,來說明「漢人的凝視」以及他們先發制人的「澄清」。這種矛盾在於一方面想要抵抗、但一方面也無形之中再度使用殖民者/強勢種族的衡量標準來評論自身,而造成某些心靈的分裂,以及心理深層的糾結。如同杜波依斯(W.E.B. Du Bois)所言,這是一種「總是通過別人的眼光來看自己,用另一世界的尺度來衡量自己靈魂」的感覺(1903: 2, 5)。在很多時候,在論述被實現為真實政策與基礎建設後,原民社群都可能「內化」種種不公平地描述原住民的一些「野蠻論述」,而將這些當成某種預設。

這時候,我們必須考量的是一系列不同的時空。三十年前,南島文化在台灣的復興沒有像現在如此蓬勃,當時我所認識的老一輩漢人對於原住民與獵人的態度是非常輕蔑的。如果我們說,現在的時代,已經從「認同污名」年代走到了「後認同污名」的年代,那麼可以說,「獵人」的光榮,也正在從過去「獵人頭」的污名中,慢慢被洗滌、昇華出來。

因此,或許在殖民者來臨以前,或是在一個沒有殖民者的平行宇宙中,狩獵文化一直都是族人的驕傲,但是,在經過殖民後,狩獵文化被禁止、管制因而衰退,成為污名或是褪色的光榮,之後才被慢慢重新正視為文化知識的瑰寶,確實經歷了一番過程。對於當前正在捍衛獵人權力的成年族人而言,他們的行動可能是與林務局重新協商、或是與積極推動傳統領域規劃的公民團體合作;但對於狩獵經驗相當不足的國小學童而言,狩獵或許只是一種單純的美好。只是,這份單純的美好,在「認同污名」的年代中,也並不是以如此美好的樣貌呈現給當時的孩童。換言之,這裏的「單純美好」其實是一種「去殖民」努力後才得到的結果,而不是一直以來都能享有的自家權力。

這讓我想到過去兩年,常常間接聽到關於雲豹的神奇故事。為何孩子們可以對雲豹如數家珍,即便那是二十年來都沒人見過的物種?究竟那是真實,或是幻想,或是另外一種不同的存有呢?

這讓我想到原專班的排灣族學生分享他們跟著耆老上山,才發現原來上山充滿禁忌,不是玩耍嬉鬧。山林是活生生、有靈性、必須認真對待的神聖場所。打獵彷彿就像是一場神聖的儀式,不可態度輕率馬虎。這樣的嚴肅性,卻同時伴隨著一種親密性:雲豹是親屬,是我們。或許對於小孩來說,禁忌的嚴肅難解,但親密卻是灌注到他們意識了。於是他們能親密地在記憶裡與雲豹有肢體上的接觸、互動、能送雲豹「回家」。這何嘗不是一種憐惜雲豹命運、重新召喚雲豹的另類敘事?

當我向泰拉慶民族實驗小學的民族支援教師Pali分享這段故事時,他的回應也再次令我動容:

[孩子會這樣]......說明雲豹的精神力量,在部落如此的大,大到即使沒看過沒有接觸過都可以隨口說出。雲豹在部落其實無所不在,牠在歌曲裡、在舞步裡、在服飾頭飾裡,牠在我們開創新部落的口述歷史裡,孩子幾乎都可以接觸到這些,與他最親近的但也是嚴肅的事物裡。

如同對於不同族群有種自身獨特的歷史意識,雲豹的記憶又何嘗不是一種對於歷史意識與文化認同的堅持?這是我以前從未想像過的「雲豹故事」。在Donna Harraway拒絕「人類世」(Anthropocene)的概念而毋寧以「酷物世」(Chthulucene,我的翻譯)稱呼的這個時代(2016),雲豹的故事具體地告訴我們與自然萬物「做親屬」的重要性。

我必須謝謝所有孩子們與柯教練,讓我學習到這些種種,學習到在多重族群的社會結構限制中奮鬥與成長的精神,學習到這最珍貴的——就物種上或就精神上而言都是——當雲豹就在心中的力量。

謝言

謝謝王右瑾、金佑苓、林于綉、吳錦忻、洪卉萱、鄭俊良、蕭心瑜等同學的付出與投入。上一屆的同學與少棒隊如膠似漆的感情也功不可沒,感謝王亦瑭、邱宜佳、吳翠潔、陳怡君、張艾雪、蔡沛昀、盧耕如。

再次感謝柯教練與各位同學對於本芭樂文的支持。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

趙恩潔 當雲豹在我們心中 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6827 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應