插花、誤聽與疊合

嘻哈音樂如何可以像現代文學一樣被閱讀?

今年四月初時,著名印裔英國作家塞爾曼•魯西迪寫下〈塞萬提斯與莎士比亞如何創作了現代文學的圭臬〉這篇短文,紀念兩位文豪逝世四百週年。裡面提到,他們作品的主題包羅萬象,故事架構開放且轉折多變,無法被單一的文類定義。同時又跳脫過往宗教道德教訓的框架,以下至販夫走卒、上至皇親貴族的多元角色展現了「人」的各種可能性。再加上採用貼近大眾的通俗方言來寫作,揭開了現代文學的序幕。

然而這與本文的主題嘻哈音樂有什麼關係呢?

關於嘻哈音樂美學的討論,特別是取樣拼貼的藝術,已經多不勝數,而其論點多半著重於被迫橫渡大西洋生根的非裔美洲表演文化的創意、或嘻哈如何作為都市底層移民反抗霸權、訴說受壓迫經驗的表演形式。近來已有一些文學批評學者與嘻哈文化推廣者開始將其美學地位往上提升,認為那不只是「弱者的武器」或反叛的青少年次文化而已,反而與莎士比亞的十四行詩或甚至更早之前的西方古典詩詞的創作精神相合。例如,英國饒舌歌手Akala在一場TED演講上朗誦出幾句詩/歌詞,然後問台下觀眾那是出自於饒舌歌手還是莎士比亞,結果大部分的人無法區分兩者的不同。《如何用嘻哈歌詞與經典詩詞來教學》這本書則以饒舌歌詞為例來闡述什麼是明喻、暗喻、誇示、象徵等詩學寫作手法。若要更進階的例子,可以讀這篇期刊論文〈幫派饒舌與古典詩詞中喜劇式的反社會主題〉,裡面提到充滿暴力、歧視語言的幫派饒舌其實可以溯源自希臘羅馬時期流行的諷刺戲謔詩詞。

本文的目的在設法於上述「嘻哈也能登大雅之堂」或「嘻哈是對大雅之堂價值觀的挑戰」兩方論點外,討論嘻哈音樂與自莎士比亞、塞萬提斯以降的現代文學如何有著共通的文本「開放性」,無關乎藝術地位優劣高低。這種開放性就是稍早過世的符號語言學大師安伯托‧艾可所提出的「開放的作品」(Open Work)理論。他認為現代藝術作品之所以「現代」,在於它們模糊開放的組成以及無窮的詮釋空間,使得每一次的閱聽都是一次不同的「表演」,一次變動的旅程。相較之下,古典藝術作品,或像是你現在在讀的這篇文章,有著「封閉」的結構,將閱聽的人導向固定的方向。

嘻哈音樂將這種開放性發揮地淋漓盡致。70年代放克靈魂樂歌詞與歌詞之間的「間奏」(breakbeat),與即興、神來一筆式的呼喊,就是諸多在此模糊空間中鬆脫的元素,讓後人能輕易重新詮釋、取樣挪用,成為嘻哈音樂的基礎。除此之外,饒舌歌詞由多重詞句韻腳堆砌而成的文本開放性,使作品與作品、作者與作者、作者與聽眾之間可以不斷地在作品中對話互動,產生包括「攻訐」(diss track)、「致敬」和「惡搞」在內多種文類的可能性。這些創作手法,正是現代文學的特色。以下我將從「插花」、「誤讀」與「疊合」三種文本遊戲,來討論嘻哈音樂如何可以像現代文學一樣被「閱讀」。

插花

上面我們已經多次提到了莎士比亞,那麼與他在現代文學史上同等地位的塞萬提斯與嘻哈音樂又有什麼樣的關係?要回答這個問題,首先必須要談的是為什麼《堂吉訶德》會被尊為西方文學史上第一本現代小說。就算沒有讀過這本巨作,相信你一定對那不知是瘋癲還是浪漫的騎士主人翁和他矮胖的隨從桑丘有印象。然而書中最有意思的角色其實是一個從未現身的人物:敘事者自己。從與讀者直接對話的〈前言〉就可以知道,這位敘事者是一個絮絮叨叨、有些憤世嫉俗,且喜歡自嘲的傢伙。而〈第一章〉開場的第一句話「不久以前,有位紳士住在拉•曼卻的一個村上,村名我不想提了。」(以下引言皆來自聯經楊絳版翻譯)更暗示了這是一個有點不負責任的敘事者。果然,在著名的〈第八章〉中,堂吉訶德自以為在營救一位貴公主,與她的隨從單挑起來,只見前者舉起劍往前奔,「一心想把對方劈成兩半。」後者則「舉著劍,把坐墊擋著身子迎候。」就在這個扣人心弦的當下,敘事者卻丟出了一記曲球:

可是偏偏在這個緊要關頭,作者把一場廝殺半中間截斷了,推說堂吉訶德生平事跡的記載只有這麼一點。當然,這部故事的第二位作者決不信這樣一部奇書會被人遺忘,也不信拉•曼卻的文人對這位著名騎士的文獻會漠不關懷,讓它散失。因此他並不死心,還想找到這部趣史的結局。靠天保佑,他居然找到了。如要知道怎麼找到的,請看本書第二部。

當金庸《雪山飛狐》結尾最後一句「他這一刀到底劈下去還是不劈?」引起眾武俠迷的討論時,塞萬提斯在三百年前就已經用了這個手法。更重要的是,他這一用不只是製造懸疑而已,而是拉出了文本的多層次性:讀者在讀的文本之中,竟還有別的文本,而且不是完整的!塞萬提斯接著在〈第九章〉又將這個文本遊戲玩了一遍:敘事者之後終於找到了堂吉訶德故事完整的舊抄本,然而,全文卻是一位阿拉伯史學家以阿拉伯文寫成的。於是他只好找一個通曉西班牙文的摩爾人幫他翻譯,因此據敘事者所述,第九章之後做為讀者的我們讀到的全是或許帶有阿拉伯人偏見的譯文!你以為塞萬提斯玩完了嗎?當他於1605年完成了《堂吉訶德》後,一位名喚阿維雅內達(Alonso Fernández de Avellaneda)的作家竟自行出版了續集。結果在1615年《堂吉訶德》正港第二集的〈第五十九章〉中,敘事者提到堂吉訶德和桑丘也碰巧讀到了這個關於自己的同人誌作品,並好好地將它批評了一番。也就是說,《堂吉訶德》這個文本中,有不完整的文本、有異文化的文本、還拉進來了真實世界中別人的文本。

這種文本遊戲我姑且稱之為「插花」,意指敘事者在文本中自己技術性入鏡(如《堂吉訶德》中的敘事者突然在打鬥中說不知道結局)、或以別的身份現身(如以阿拉伯史學家的聲音講完故事)、或將別人的文本、角色亂入(如把阿維雅內達的作品拉入)以增加文本層次性的手法。這在現代文學、電影中固然是相當常見的伎倆,但在塞萬提斯所處的時代可謂革命性的文學創舉。

如此「插花」的文本創意其實正是嘻哈音樂的精髓。或許是因為饒舌歌手Chuck D著名的「饒舌是貧民窟的CNN」這句話,使得大眾常以為多數的饒舌歌是社會寫實的作品。其實,一個更好的說法是「饒舌是貧民窟的《堂吉訶德》」,以開放的敘事法來陳述比現實更為深刻的故事。因此,許多饒舌歌的內容看似以歌手的視角在描述他在現場觀察到的真實事件,但與《堂吉訶德》一樣是在以敘事者插花進入文本中的方式,打破真實與虛構、現實與作品之間的界線。舉一個最直接的例子吧:地下饒舌歌手Immortal Technique的〈與魔鬼共舞〉“Dance With the Devil”。這首超寫實的街頭悲歌取樣亨利•曼西尼《愛情的故事》配樂主旋律,講述一個小混混如何在幫派同夥的慫恿下,在半夜將一位夜歸女子以蓋布袋的方式擄走。他們在屋頂上毒打、輪姦她、最後要那小混混開槍將她處決殺害。結果小混混開完槍後掀開布袋,發現那竟然是自己的媽媽,整個世界崩毀,跳樓自殺。讀完簡單的介紹後,相信大家都能感受到這首歌力道的強勁,但最有意思的地方是結尾的時候Technique突然這樣唱到:

聽著,這可是一個真實的故事 And listen, cause the story that I'm telling is true

因為我當時就在那小混混身邊,也強姦了他的媽媽 Cuz I was there with Billy Jacobs, and I raped his mom, too

如今惡魔到處跟隨著我 Now the devil follows me everywhere that I go

事實上,他可能就在站在表演台下的你們之中 In fact, I'm sure he's standing among one of you at my shows

〈與魔鬼共舞〉上述歌詞出現在5:52處。

Technique在日後訪談中表示他當然沒有真的那在那邊,整首歌根據的是一個非常有名的都市傳說。但將自己插入文本中的這一幕,大大地增加了這首歌的震撼度,更將敘事者與真實世界的聽眾(站在表演台下的你們)連接在一起。這其正是塞萬提斯在《堂吉訶德》中使用的手法。擁有類似敘事結構的饒舌歌還可以在阿姆的〈屎蛋〉中看到,或Masta Ace Disposable Arts, A Long Hot Summer, Son of Yvonne三部曲。

你也許會問,這些只是少數幾個案例,真的能代表嘻哈嗎?而且其他音樂類型也可以找到類似的敘事結構啊。我想說的是,嘻哈音樂是我看過最常打破文本的邊界,將其他文本的內容插花進來的音樂類型。在發展至頂峰的80、90黃金年代中,我敢說大部分的饒舌歌中都有以或明顯、或隱晦的方式指涉其他饒舌作品的歌詞。或以敝團參劈為例,在〈祈禱〉這首歌中有這麼一段歌詞:「在這fucked up的世界中/唯有祈禱能讓我/懂得自己還有機會來奮力一搏」,而在上一張專輯中的〈其實也還好〉則有這一句:「放手放鬆/然後再奮力一搏/ Never know是否這次就會成功」。這裡出現兩次的「奮力一搏」其實是在取笑、指涉好朋友Jason在鐵竹堂〈和平世界〉中那句聲線特殊的「但是現在/我要為兄弟奮力一搏/我要保護著他就像妳那麼保護著我。」這種inside joke當然只是歌手在自爽而已,相信百分之九十九的聽眾都不會(也不需要)知道其中玄機。但這就是饒舌歌有趣的地方,若能理解箇中符碼的奧妙,聽一首歌,就是在同時聽多首歌,這本質上與閱讀艾柯《玫瑰的名字》並無二致。也正是如此,現在有許多饒舌歌手開始寫書解釋自己的歌詞,Rap Genius這個開放社群的網站更是在致力於為饒舌歌加註,梳理每一句歌詞背後的含意。

若真的要談這種「插花」的精神最精彩的呈現,其實要來到節奏藍調這個類別。節奏藍調天王勞凱利在1995年發行了〈暗處〉“Down Low”這首歌,找來了老牌靈魂樂歌手羅納德•艾斯禮(Ronald Isley)在歌中扮演比格斯老大(Mr. Biggs)這個角色。故事相當簡單:比格斯老大因為外出談生意,找來手下勞凱利照顧他的女友,竟照顧到床上,最後被抓姦在床,痛扁一頓後丟到沙漠自生自滅。結果這首歌意外地開啟了之後近十首借用這兩個角色、各自獨立但關係錯綜紛雜的節奏藍調單曲。最有趣的莫過於艾斯禮在2001年的歌曲〈感染〉“Contagious”,裡面身份依然是比格斯先生的他,女友(由女歌手Chante Moore飾演)又背地裡偷偷搞上勞凱利(事實上,兩人在Moore 2000年的歌曲“Bitter”中已經勾搭上了,算是這首歌的前傳)。結果在抓姦在床最高潮的那一幕中,看著赤裸上身的勞凱利,艾斯禮唱到:「等等這傢伙怎麼看起來這麼面熟,我是不是很久之前在哪裡看過你?」這幾首表面看起來好像臺灣八點檔劇情的歌曲,其實漂亮地展現了嘻哈文本的開放性:角色打破文本界線、到處插花,增加了文本的複雜度。

〈感染〉上述歌詞出現在2:52處。

誤聽

上面花了長篇幅談嘻哈歌詞的內容,現在我們來到取樣作為一種文本遊戲的部分。這裡我想用現代文學批評學者最愛用的「誤讀」(misreading)一詞來討論取樣的創意。「誤讀」指的是文本沒有一種固定、正確的解釋方式,即使是作者自己的背景、思想都不能算是真理。因此,「所有的閱讀,都是誤讀」,或是像羅蘭•巴特說的「作者死亡,讀者誕生」。哈羅德•布魯姆更進一步指出,誤讀是創作必要的過程。所有的作品都不是孤立的創作,而是對前人作品的修正或改造。也就是說,文學前輩與後輩的關係並非前者對後者的傳承影響,而是強大的後者對前者的挑戰。薩伊德甚至認為詩人就像伊底帕斯一樣,其創作就是對文壇父輩的謀殺。

同樣地,取樣就是對原曲創造性的「誤聽」。當一首歌錄製好發行後,作者就死了,留下軀體等著被後人改造。但音樂的取樣畢竟和文學形式、意境上的「誤讀」有所差異,因為無論之後怎麼用創意重新詮釋,一切都始自於將一段前人的作品原封不動地複製、挪用的動作。而當挪用了別人的創作,自然就有智慧財產權上的問題。為了避免法律上的糾紛,有一段時間嘻哈音樂的取樣是貨真價實地在謀殺、支解、毀容原曲,以切割、快轉、甚至逆轉的方式使原曲無法被辨認出來。在這裡布魯姆所謂誤讀的必要性變成取樣音樂人自保的方法。

取樣這樣刻意的誤用、誤聽,意外地開闢出了新的可能性。漸漸地,對原曲進行的各種扭曲的行為,已不再只是避免法律訴訟的手段,而成為嘻哈美學的一部份。甚至線索最為明顯的原曲人聲部分,也會不加修飾地原汁呈現,頂多是將轉速33又1/3轉的原曲調快成45轉,變成一段別有一番韻味的旋律(如Kanye West “Through the Wire”)。順著本文「文本開放性」的論點,這些帶有人聲歌詞的取樣片段,也變成了一種文本,與饒舌歌詞本身的文本產生連結對話。

再次舉敝團參劈為例好了(畢竟對自己的文本比較熟悉)。首張專輯中〈已經〉這首歌的節奏是由J. Wu製作,取樣自鄧麗君〈千言萬語〉的主旋律。但耳尖的話,在節奏一開始的時候你可聽到鄧麗君的人聲被快轉重複播送。原本的歌詞是什麼已經不可考了,但我們第一次聽到這個節奏的時候,將之誤聽成「已經」兩個字,進而創作了這個主題。再舉一個「誤用」的例子吧:Jedi Mind Tricks的〈小婊子們〉“Pretty Little Whores”的副歌取樣了美國著名兒童搖籃曲〈所有漂亮的小馬〉“All the Pretty Little Horses”,但故意將一個關鍵的音節拿掉,使純真的兒歌成為攻擊其他饒舌歌手的大屌歌。除此之外,還有另外個取樣技法我稱之為「無縫接軌」,意即將人聲的片段與饒舌歌手的歌詞縫合,成為一句有意義的話語。這樣的例子可以在Wiz Khalifa的“Keep the Conversation”還有Ras Kass的“Please Don’t Let Me”的副歌中找到。從這些案例我們可以看到,取樣造成的「誤聽」與「誤用」,如何能打破音樂節奏與歌詞內容的界線,使嘻哈音樂的文本多了另一個度向的層次。

疊合

我最後要談的是“mashup”這個在當代流行文化中相當著稱的現象。Mashup通常被翻譯成「混搭」,在數位混音的年代特指將兩首以上歌曲的音軌(通常一邊是人聲,另一邊是節奏)重疊在一起,成為一首新的作品的技法(A+B=C)。這聽起來很簡單,但反映了製作人對各種歌曲的節奏、音調、意境的敏銳掌控。而且歌曲之間類別差距越大,越顯示功力。若搭配得漂亮,簡直渾然天成(可參考電子音樂製作人Emancipator融合後搖天團Sigur Rós與幫派饒舌Mobb Deep的“Shook”)。依照這樣的定義,一般認為第一首mashup歌曲是2001年英國製作人Freelance Hellraiser將另類搖滾樂團「鼓擊樂團」(The Strokes)和當時當紅的流行女歌手克莉絲汀的作品結合起來的“A Stroke of Genie-Us”這首歌,並且意外地走紅,確立了mashup的類別。正是這種兼顧兩個完全不同文本的完整性,並融合為一個新的文本的能力,讓我覺得「疊合」似乎是一個比較好的翻譯,有別於「混搭」、「拼貼」那種將許多不同的零散片段組合起來的感覺。

疊合的手法現在也開始被應用在大眾文學上,如改編電影才剛上映的《傲慢與偏見與殭屍》以及《吸血鬼獵人林肯》,都是在打破一個既定文本的界線,將之疊在另外個完全不相關的文類上的嘗試。但有文學批評學者認為疊合的手法在現代文學中很早就已出現,例如喬伊斯的巨作《尤利西斯》基本上就是將荷馬的《奧德賽》疊在都柏林的時間地景上。另外一個較冷門的例子是清末作家坑余生的《續濟公傳》。記得高中時無聊從書架上拿下來讀,發現根本是一部精彩的武俠小說,裡面不僅有「花台劍客」劉香妙這樣充滿魅力的大反派,還有「一輪明月」趙九州這樣這樣威的名號。現在回頭看,那也是將濟公這個角色疊在俠義文類上的疊合作品。

本質上為「開放文本」的嘻哈音樂自然也沒有在疊合場域中缺席。事實上,每晚在舞廳中放歌的DJ,早已在玩無數饒舌單曲的疊合遊戲。然而疊合真正開始在嘻哈音樂中佔有一席之地是在天王傑斯於2003年發行了《黑色專輯》之後的事情。或許是因為傑斯宣稱這是退休之前最後一張專輯的緣故,也或許是那一時之選的製作人陣容與富有深度感染力的歌詞內容,《黑色專輯》立刻成為饒舌音樂史上最經典的專輯之一。這張專輯的成就與影響力我就不用再這裡多說了,但比較少人談的是隔年傑斯發行了《黑色專輯》整張人聲音軌(acapella)專輯,鼓勵疊合創作。他大概萬萬沒想到,此舉將嘻哈音樂的疊合創意徹底引爆。同年,製作人Danger Mouse取樣披頭四《白色專輯》的歌曲製作成節奏,將《黑色專輯》的饒舌疊在上面,發行了《灰色專輯》這張概念專輯。《灰色專輯》高明的地方在於它不只是一個拼貼的實驗而已,而是在解構之餘,以專輯而非歌曲為單位,保持了兩個差距甚遠的文本的完整度,將它們疊合成一個意義延續的新文本(黑+白=灰)。在《灰色專輯》的帶領下,超過一百張《黑色專輯》的疊合作品在之後發行,其混音來源五花八門,包括重金屬、電音、靈魂樂、肯尼基等等,充分展示了嘻哈音樂開放文本的生命力。

《灰色專輯》的影像呈現。

本文的立場絕非在提升嘻哈音樂的美學地位,而是在強調它的各種創作手法如何能和現代文學一樣被閱讀、欣賞。然而,今日大部分的嘻哈音樂我完全聽不下去。現在一想,或許是因為本文討論的這種文本創意與複雜度已很難看到。但每當想起聽饒舌歌那種宛如解碼的歷程,或看到一起聽著音樂的同伴思索取樣來自何處的苦惱表情,我就會依然充滿希望。文章最後我想引哈佛大學非洲及非裔美洲研究中心主任蓋茨教授(Henry Louis Gates Jr.)在記錄片《嘻哈學人》(The Hip Hop Fellow)的一段話。這部記錄片是在講饒舌音樂製作人9th Wonder成為哈佛嘻哈研究中心訪問學人的故事。在他給完一次關於取樣研究的演講後,蓋茨如此評論:

我是一個形式主義的文學批評家,受的是「實際批評」的訓練。也就是說,我只專注於文本的分析。我不關心整個作品的主題是什麼,而在意的是頁面上的每個字如何產生意義、如何創造出主題。我很喜歡9th Wonder的演講,因為那反映了他其實也是一個形式主義的文學批評家。他要談的不是嘻哈音樂歌曲的主題是什麼,而是歌曲的結構、其中各種音樂片段,如何創造出一個新的文本。這正是任何實際批評家、或新批評家、或形式批評家在做的事情。我們將之稱為「指涉」,意指文本如何回應、模擬、挪用其他文本、如何評論前人的作品。這其實就是大家所說的「取樣」,但這並非玩嘻哈音樂的人的發明,而是文學創作的基礎、是整個西方文學的基礎、是作者們拿取前人作品的形式片段重新組合的過程。這就像魔法一樣,但文學就是如此,例如T. S. 艾略特的詩詞、梅爾維爾的《白鯨記》。喬伊斯的《尤利西斯》就是在取樣荷馬的《奧德賽》。文學創作就是這樣產生的,是一種重複但又有差異的過程。而所謂「取樣」,只是我們文學批評界所謂「互文性」(intertextuality)的另一種說法。但我從來沒有聽過像9th Wonder一樣將這個概念如此清楚地解釋、呈現。

後記

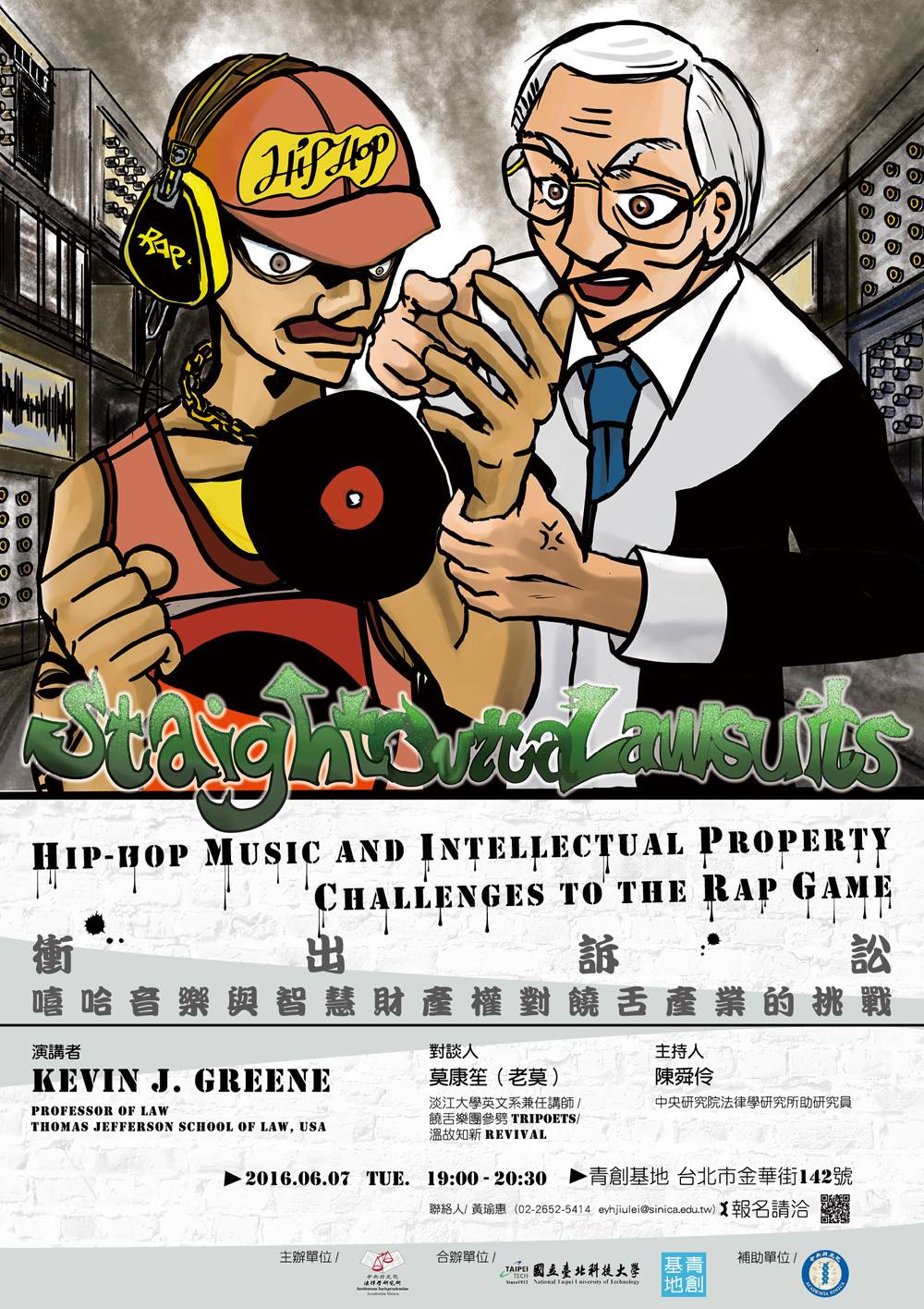

若對本文關於嘻哈音樂取樣創意的討論有興趣,千萬別錯過研究非裔族群藝術著作權的知名法律學者Kevin J. Greene於下禮拜六月七號禮拜二晚上的演講:「衝出訴訟:嘻哈音樂與智慧財產權對饒舌產業的挑戰」。由中研院法學所陳舜玲主持、參劈團員老莫擔任對話人。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

林老師 插花、誤聽與疊合:嘻哈音樂如何可以像現代文學一樣被閱讀? (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6518 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

Rembrandt的The Storm on the Sea of Galilee 也是作者插花的一個鮮明的例子,畫面中唯一一個面向視者的正是畫家本人.另外取樣/ 疊合,Quentin Tarantino 電影也有許多類似的手法.

謝謝補充,QT的電影是非常好的例子。另外畫作的例子我也很喜歡《阿爾諾非尼夫婦》,畫家Jan van Eyck在微小的鏡子中偷偷入鏡。

發表新回應