自我認同、歧視、與文化學習

當代大專原青的心理壓力

是否曾有想過你認同自己的文化、認識你的文化嗎?

是否曾經被笑稱不會講族語?不會打獵處理獵物?織布?

而是否曾幾何時,因為不會這些文化知識,而被認定或自我感到「沒有那麼原」呢?

到底怎麼樣才叫文化?

(引自「文化煉習生」臉書粉絲頁)

上上個週日,四十位來自全國不同區域的原住民青年來到位於南投埔里的暨南大學參加一場論壇:「大專原青心理壓力-我是誰?誰說的算?」。這場論壇是教育部青年發展署的110年青年好政系列--Let’s talk場次之一,由暨大原專班兼任講師古珮琪帶著九位大二原住民學生組成的「文化煉習生」團隊所舉辦。他們透過事前的生命故事分享和文獻閱讀,一起討論、而後找出了影響當代原青心理壓力的三個關鍵概念--自我認同、刻板印象和歧視,以及文化學習,作為當天正式活動時討論的主題。

為了能在舉行論壇之前更了解自我和彼此,「文化煉習生」每位團隊成員在籌備階段便先寫下了自身的故事:

由開箱故事,寫出自已的生命的經歷,遇見的、遭受的,幸福的、難受的,又或者是認同的、不被認同的,在揭露的同時,發現自己也被別人注視著,雖然感受到壓力,但我們認為,這是另一種對於自我的開始。 (引自「文化煉習生」臉書粉絲頁)

以下就先從其中三位團隊成員的開箱故事裡,一窺大家分享經驗時最常提及的刻板印象和歧視,了解這些揮之不去的「鬼魅」究竟帶給了當代原青多大的心理陰影,以及隨之而來的認同壓力與自我懷疑。

如影隨形的刻板印象和歧視

因為父母工作的關係,Yapasuyoungu小時候和姐姐住在阿里山森林遊樂區,偶而才會回部落。阿里山遊樂區雖然位於高山上,卻像座小型城市般擁有便利商店以及相對發達的交通,自小生活在這兒的他認識的鄒族長輩不多,年齡相仿的更是寥寥無幾。在這樣的環境下,雖然Yapasuyoungu知道自己擁有鄒族的血脈,卻總是避而不談,只因為不想變成同儕之中的「異類」:

當時的我因為對「鄒族」這個族群壓根不熟,所以只把它當作一個負擔。每當別人都會問「鄒族有什麼傳統嗎?」、「鄒語的山豬怎麼講?」、「原住民不是都很黑嗎,怎麼你很白?」類似這樣的問題時,我大多都只能回答不知道,只是一味在逃避這些問題。但其實這階段也漸漸開始尋找「我是誰?」這個問題的答案。

同樣是鄒族的Tanivu,國小畢業後離開部落到嘉義市區讀書,生活從此大不相同。每天接觸到的不再是鋤頭、背籃、泥土、櫻花、溫暖的火,而是一大堆書本,以及「一群人的瘋狂問答」:

因為一開始對漢人同學的不熟悉和害怕,所以每次上課時,都讓我感到很有壓力,不是被問很多奇怪的問題,就是有很多不太友善的話,而且連老師都會開這種他們所謂的「玩笑話」,所以我覺得好累也很煩,雖然他們都說在開玩笑,但在我眼裡這一切根本就不好笑也很傷,所以每天都很累很想逃避,但為了不被討厭,我選擇了不去爭執或辯論,而是假裝接受這些「玩笑話」。

家在新竹尖石鄉的Rimuy,則是直到高中才第一次離開部落到外地求學,但第一天到學校就得面對各種奇形怪狀的問題,像是:「你應該很會運動吧?」或「你們會騎山豬上學嗎?」明明個性像太陽般熱情,高中階段對她來說卻成了非常壓抑的時期:

我沒辦法否認自己的身分認同,但當時也沒有辦法清楚跟別人解釋某些問題,特別是遇到有意無意的歧視時,都讓我感到非常的心累,那時候常常在想我喜歡且認同自己身分,但是這個身分在某些時候壓的我喘不過氣,會不會越認同的同時就越承受不了某些傷害,畢竟越在意所帶來的影響也會隨之增長。

在我所知的許多原住民青年之成長歷程裡,中學是最難熬的時光,因為那時的他們往往是學校和班級裡異樣的少數,除了要適應與過往迥然不同的學習環境之外,還常常被周遭充滿獵奇甚至是惡意的凝視所包圍。更難以承受的是,這些不友善的眼光、言語或行為,不只來自和他們年齡相仿、對世界還懵懵懂懂的同儕,有時甚至是出自原本應該要對這些原青提供知識與保護的老師。

Tanivu的開箱故事裡寫到,連老師都會開這種他們所謂的「玩笑話」,讓她覺得好累也很煩;Rimuy的回憶更是怵目驚心,某次高中歷史課提到有關台灣原住民族的主題,突然有同學問老師:「憑甚麼原住民可以加分?」,老師不只沒回答,還將這個問題拋給班上唯一的原住民學生,也就是Rimuy,最終在她不知如何回應的窘境下草草落幕。那沉默倉皇的一刻,可能早被提問的同學和嚴重失職的老師所遺忘,卻在只有十五、六歲的Rimuy心裡劃了一道深深的傷:

在那一刻我覺得自己被大家當成罪人注視著,更準確來說我很像「小偷」拿了不屬於自己的東西。

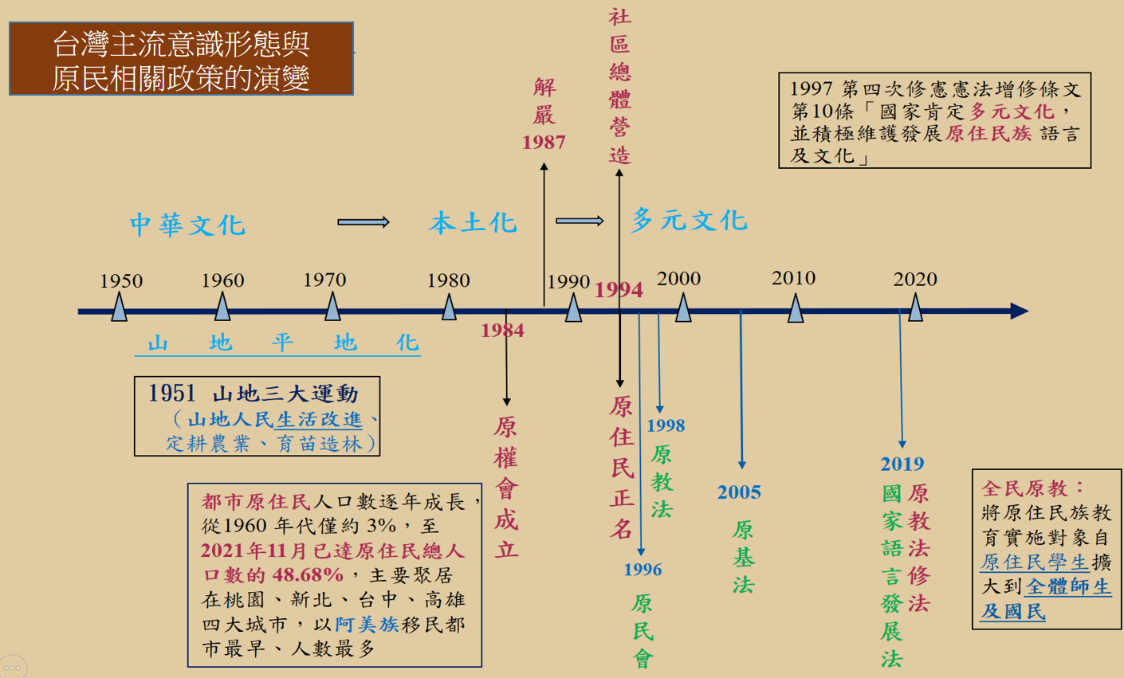

從原住民都很會運動、唱歌、跳舞、喝酒的既定認知,到惡意的「番仔」稱呼和荒謬的「騎山豬上學」想像,再到原民生為何有考試加分、教育補助的「特權」質疑,雖然台灣的主流政治正確意識形態早已從「獨尊中華文化」轉變成「多元文化」,現今原住民族的生活和文化型態也越來越多元,但大社會對於原住民的認知和刻板印象卻依舊非常狹隘和固定,數十年沒有什麼變化。

這些莫名的標籤、質疑和歧視,彷彿是一把把透明的刀,時不時就狠狠的劃在原住民青年心上,無力反抗的無奈感,讓不少原青轉而以自我嘲諷式的方式面對,失去對自我認同的動力;但也有許多原青努力地希望透過文化,去肯認自己的身分。對於當代原青而言,文化和自我的身分認同往往是糾纏在一起的,然而,我身邊大部分的原住民學生都覺得自己不瞭解文化或是離文化很遠,這也因此構成了他們心中另一個沉重的壓力來源。

不瞭解文化是他們的錯?

職涯中心要照顧的是所有學生而不是少數學生,再說我們學校很多原民學生根本不瞭解自己的文化,“連”(加重語氣)母語也不會說,為什麼教育部要為了他們,增開一類原民生的職涯輔導計畫.....

109年八月, 我受邀擔任全國大專職涯輔導主管會議裡原民相關議題的引言人,在引言完畢參與 「原住民職涯輔導」的小組討論時,某校代表用一種鄙夷的口吻,說了上面這段話。當時聽得義憤填膺的我很想反問他:「請問你很懂你的文化嗎?你學校裡的漢人學生都很懂漢人的文化嗎?」但不夠勇敢的我終究還是沉默了。

如果當時回問了那位某校職涯主管,我猜他可能會如此回答:「漢人學生沒有接受特別優惠的待遇,所以不需要被要求具備某些資格。」然而,在台灣的教育體制裡,一直以來受到特殊優待的到底是漢人學生,還是原住民學生呢?

美國當代非常重要的女性主義政治哲學家Iris Young,在其所著的《正義與差異政治》(Justice and the Politics of Difference)一書中,質疑過往有關「社會正義」之論述往往聚焦於「分配」的主流典範,認為應該改以「支配」及「壓迫」為起點來做討論,並透過對「文化帝國主義」此一概念的定義,一針見血地指出了少數族群在大社會中所承受的制度性壓迫:

當一個群體在不被看見的同時又被標記出來,並加以刻板印象化,那就是文化帝國主義。施行文化帝國主義的群體將自己的價值經驗及觀點投射為規範性、普適性的,而文化帝國主義的受害者因此成為被迫隱形的主體……在此同時他們也被標記出來,凝結成被標記為大寫他者的存在,偏離了支配性規範。(215頁)

綜觀中華民國來到台灣這個島嶼之後的歷史,所有的體制(包括教育、經濟、法律和政治)都是以漢人為本位來做思考和設計,但為何卻總是原住民被質疑享有特殊的優惠?因為正如Iris Young所言,在文化上掌有支配權力的群體佔據了一個未被標記的、中立的位置,因此完全不需要留心自己的群體,也覺察不出來自己所佔的優勢。相對於此,文化上受到支配的人群所經歷的卻是一種弔詭的壓迫,亦即在體驗到自己是「隱形」的同時,又被標記出來,視為「不同」。為何「隱形」?因為支配群體通常只會留下一點點的文化表現空間給其他群體,充其量只是提到或涉及他們,而且是以一種刻板印象化或邊緣化的方式 (120頁)。

因此,上述那位某校的職涯主管之所以質疑教育部新增原住民職涯輔導計畫的合理性,是因為他認為原住民學生若不瞭解文化,也不會說母語,就沒有資格比漢人學生分配到更多的資源。然而,他卻未曾進一步思考,多數原民生之所以不瞭解自己文化,除了是因當前各階學校正式教育裡缺乏原住民文化內涵之外,更關鍵的是1950至80年代長達三十多年的「同化」和「禁說方言」政策,造成了各原住民族群嚴重的文化斷層。如今,在多元文化的意識形態之下,經過努力復振的原民文化不再像標本般只出現在人類學文獻或博物館裡,而是以各種形式如百花齊開般在台灣各地綻放,然而在此同時,主流社會對原住民的隔閡、誤解、歧視仍深。許多原住民學生在求學期間仍如前述的開箱故事裡,遭受到同學甚至老師不同程度的歧視與傷害,大部分族人仍因求學、就業各種理由不得不離開原生部落,遠離自己的母體文化。

於是,每年來暨大原專班面試的原住民高中、職學生裡,總有相當大比例的考生如此陳述他們之所以來報考的動機:「自己身為原住民卻不瞭解原住民文化,因此希望可以進入暨大原專班學習自己的文化。」

然而,學校究竟是不是學習文化的適當場域?

在學校裡可以學到文化嗎?

在「大專原青心理壓力-我是誰?誰說的算?」論壇當天上午有關文化學習這個主題之短講裡,身為講師的我提出了上述問題:「你們覺得在學校裡可以學到文化嗎?」

從八年前暨大原專班成立至今,我和夥伴們透過各種課程、演講與活動,努力地讓原專成為校內有興趣的師生認識與了解原住民文化的重要平台。因此,之所以有會這樣的提問並非全然否定學校所能發揮的文化學習功能,而是想要藉此提醒台下的原住民青年,在學校的課堂上可以學習文化,但所學習到的文化乃是「被記錄的文化」,而非文化本身。因為文化並非一個個已然完成的作品,而是在特定時空環境下持續進行、發展的一段段過程。因此,如果希望自己和文化的關係不只侷限於知曉其內容,而是想要進一步讓文化成為自身生活的一部份,並且進而往下傳承,那麼所謂的文化學習就不能停留在只是「聽」和「看」的階段,更重要的是必須「身」歷其境地去參與和實踐。

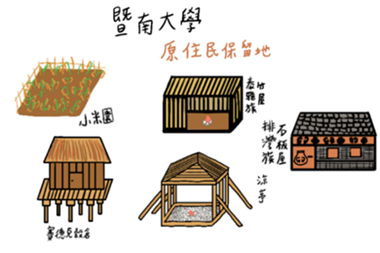

這就是為什麼暨大原專班成立之後,我們在校園裡逐步建置了一個名為「原住民保留地」之環境教育場域的緣故。從104年2月種植小米開始,而後陸續請到不同部落的族人前來指導和搭建賽德克族穀倉、泰雅族家屋,以及排灣族石板屋,並且突破各種難關,堅持要讓學生能夠在這個場域裡生火和日常聚會,希望藉此讓暨大原保地有著如部落或家的氛圍,而非把它當作像九族文化村般,只是用來導覽和辦活動的設施。因為每一項文化要能夠持續存在,不只是需要相關的技藝或知識,還要有使其得以發生的環境以及人之相處與互動。當火一次次生起,開始有學生在此逗留、聚集,在此唱歌、削藤、做刀柄和菸斗,彷若部落般的氛圍讓學生可以很自然地在此展現在他處學到的文化技藝,互相交流與切磋,增強大家「作」文化的能力,也相互溝通有關文化的夢想。於是在109年暑假,常來原保地的原專班學生當中手藝最好的漢笙和浩文,未倚賴部落族人的指導或協助,用倆人所理解、想像的「傳統」工法,聯手建造出一座獨一無二的涼亭(參原視新聞)。

這也是為什麼暨大原民中心和原專班這幾年來,一而再地持續舉辦山林活動的緣故,因為每次上山都是不同的時空環境與人員組合。和學生一起跟著獵人的腳蹤進入山林,經歷了一次次的搭營、烤火、煮食,甚至搭建獵寮後,我才逐漸體會到所謂的山林知識是如何與對環境的細緻觀察和理解密切相關,也是直到最近一次上山時見證了獵物神奇地「自動現身」之後,我才真正體會到所謂「獵物是祖先的給予」到底是何意涵。就如暨大山林小組第一任總召--原專大四的Ciang--去年受邀在台南大學分享狩獵經驗時所說的,許多原住民青年只是一直去訪談、一直去田調,而未真正身體力行,以至於永遠只是蒐集老人家的話,卻無法轉換成自己的故事。

對自己手藝越來越有信心的漢笙和浩文,蓋完涼亭的隔年又和幾位學弟一起合力蓋了一棟參照賽德克傳統家屋工法的儲藏室,不過我更愛的是漢笙用廢料擴建的竹屋後方廚房,完全就是部落裡隨處可見的工寮;很愛上山、很會分解動物的Ciang,目前正在進行的畢業專題是從狩獵、取皮、鞣皮,一步步完整復振布農族傳統的皮帽、皮衣製作。一路看著他們走過的文化歷程,我體會到一件事,那就是文化學習真的不容易也不可能樣樣俱全,因此,不妨像他們一樣從原住民文化裡找到一個與自己興趣或專長相關的項目,專注地投入其中,讓生命真正的和它產生關聯,只要這個立基點扎的夠深,就會漸漸長出力量去做更大的延伸和連結。

雖然文化課程和活動是暨大原專班一直以來很努力經營的特色,但就如同我不認為原住民青年不瞭解文化是他們的錯,我也不覺得學習文化是原住民青年必須要背負起的責任。如果在他們的人生規畫中有著比文化更重要的目標,那就好好去完成更想做的事。

我希望我的原住民學生想要學習文化是源於自身的動力和渴望(比如Temu想學自己部落的文化是因為接觸後就深深地被吸引,Rimuy努力想學好族語是期待能和長輩有更多的溝通),而非為了滿足他人,尤其是大社會認為原住民應該如何的期待。在現今環境中要好好地深入學習原民文化真的很難,而只有當動力是源於自身時,力道才會足夠強大,能夠像玩遊戲闖關打怪一樣,挑戰重重阻礙。

真心期待文化學習能夠成為讓當代原住民青年閃閃發光的力量,而不是壓在心頭的沉重壓力。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

邱韻芳 自我認同、歧視、與文化學習:當代大專原青的心理壓力 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6921 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應