《復返》推薦文

我們共同生活的未來,結局未定

我是一個活在二十一世紀的原住民。在赴夏威夷大學取得地理學博士學位之前,我有一段在都市中求學多年的歷程。我曾是二十世紀後半台灣社會運動街頭抗議人群中的一分子;現在,和許多同儕的原住民學者一樣,我經常在大學校園和家鄉部落之間往返。有時候,我切換語言,和國外的朋友視訊討論下一階段的合作計畫;有時候,無須言語,我和我的族人一起踏在祖先走過的山林路徑。復返,是詹姆士.克里弗德彙整多年觀察原住民族現象與時代變遷的反思。在這本書中,我除了看到不少一路上熟悉的人物身影、著作和案例,也映照出自身的經驗,體會到「復返」一詞所要傳遞的多重意義。

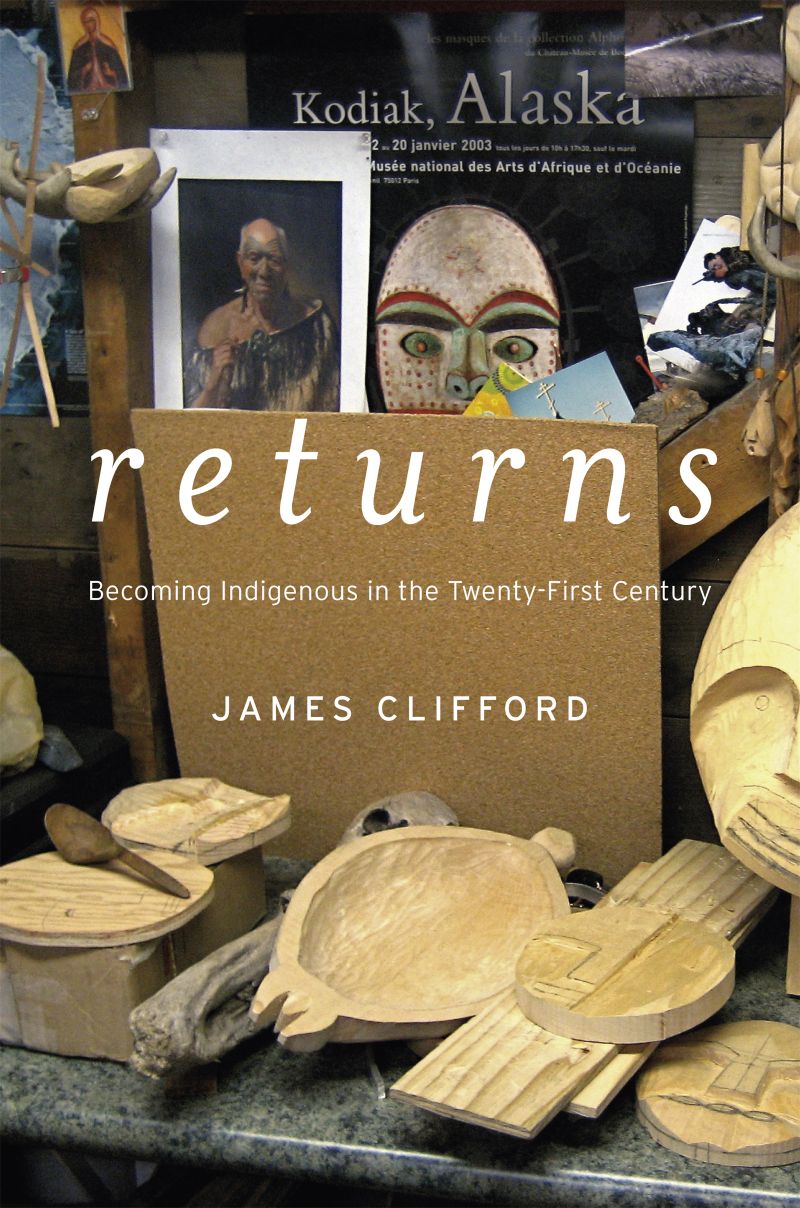

Clifford, James. Returns: Becoming Indigenous in the Twenty-first Century. Harvard University Press, 2013.

復返作為一種對於時間的認識

如同空間,時間可以是不證自明的、構成世界的基本向度,也可以是一種社會的創造,由社會賦予意義。將時間視為一道無限延伸的直線,或是一支向前直射、一去不返的箭,是現代化思維的特徵之一。但是,不同文化對於時間,也有不同的認識。夏威夷諺語中所說的:「I ka Wā Mamua, ka Wā Mahope」(未來存在於過去),就是一種不同於線性思維的時間意識。

當我們把尺度放在一個人的生命,那麼從出生、成長到死亡,確實是一個不可逆的過程。但是,如果我們試著把尺度放在一個群體、群體和群體、群體和棲地之關係的網絡(也就是生態),那我們就會看到日起月落、季節循環,看到生命的更迭新起。時間可以不是一條直線,時間可以是一個在不同象限穿梭、迴轉,不斷擴大的螺旋。如果歷史是對於過去的解釋,那麼這種受啟發於生態韻律的、非線性時間意識下的歷史觀(克里弗德將其稱為歷史生態學),在望向過去的同時,也正看到未來。

基於這樣的認識,我們對於「傳統」,這個許多原住民族運動中常見的名詞,就應該有更深刻的理解。在線性思維的時間意識中,傳統就是過去,甚至在現代化的論述裡,傳統經常被認為是該拋棄、不合時宜的。霍布斯邦用「發明的傳統」一詞提醒我們,所有的傳統都是基於當下的處境、對未來的期待,而從過去採借而來,回應現今的需要。克里弗德則進一步將傳統定義為「歷史實踐」,將它視為是一個動態的過程。舉例來說,我曾經撰文討論南山部落和司馬庫斯部落族人在二○一二年為了盜伐事件而在quri sqabu(思源埡口,泰雅族祖先向北遷移擴散的重要地點)進行的Sbalay(和解)儀式。這個Sbalay 並不是在復刻過去,而是如浩鷗法所說的「體現於身體的、根植於地方的、儀式表演性的時間意識」下的行動。透過這樣的行動,人們望向過去、看到未來。一方面重演儀式,一方面將以前沒有的教會組織、林務局、媒體記者捲入對話;一方面宣告要遵守gaga,一方面重新協商gaga應該是什麼。

復返作為一種生活方式的願景

克里弗德在本書中花了不少篇幅討論的浩鷗法,是提出「群島之洋」哲學、翻轉大陸中心思維的思想家。二○○○年代,我在夏威夷大學接觸到浩鷗法的著作而受啟發,當時他已經在太平洋的學術圈中頗具盛名。値得注意的是,不論是他出身的東加,或是任教的南太平洋大學所在地──斐濟,其面臨的族群議題,都很難用現今廣為引用之聯合國Cobo報告定義下的「原住民族」(indigenous peoples)[1]與墾殖國家的關係來解釋。簡單的說,東加和斐濟現今的多數人口,都是本土(native),由於國家就是由多數本土人口組成,[2]因此作為多數的本土人口無須再去強調原住民族權利論述以主張其政治權利。[3]但是,克里弗德指出,浩鷗法和吉巴烏(本書中另一位經常被討論的主角,來自「典型」原住民族處境的新喀里多尼亞卡納克政治家)共享著一種開闊的、前瞻的願景。在這個願景下,indigenous,並不只是指涉政治的身分,還指涉不同於國際強權地緣政治、不同於國家科層工具理性、不同於市場經濟商品邏輯的人地關係與生活方式的意義。

要挑戰強大的結構性力量,活出不同的願景,並不是以建立另一個強大的結構性力量來取代,而是看到所謂結構的框架之間存在的空洞、縫隙和機會。克里弗德在許多原住民族的經驗中,看到「銜接」、「表演」、「翻譯」三種在當代回應結構性力量的機制。

銜接(articulation),原本是葛蘭西提出來的概念,意指資本主義結合國家機器形成意識形態的霸權,穿透生活中的不同層面(例如勞資倫理、衛生健康、文化美學),而構成一套完整相互支持的思想秩序。文化論學者霍爾則用銜接來表達常民生活中,以個人為中心,將不同來源、新舊混雜的事物賦予意義,既不衝突、也無矛盾的情形。克里弗德引申其義,以indigenous articulation,指涉原住民面對各種新的變化,可能是本書中所引用的芭芭拉.尙金所說的殖民接觸的「暴風雨」所造成的破壞,也可能是新的技術帶來的機會,但總是在不同來源、新舊混雜的交接之間,帶著和土地的深刻連結,以及被迫和土地割離的經驗,嘗試重構和墾殖國家的關係、尋求安身之所在(包含有形的生存空間和無形的價値空間)的努力。因此,克里弗德解釋,霍布斯邦所謂「發明的傳統」之「發明」一詞,其實應該更精準地被理解為一種「關於銜接的政治」(politics of articulation)。

表演,也因此並非虛偽造假,而是一種向世界表達、陳述的積極行動。在我的家鄉──尖石鄉的田埔部落,我尊敬的文化工作者芭翁.都宓,十多年來用復育小米,一步一步重塑了部落的地景。作為高度儀式性、象徵性的作物,小米的復育重新帶回了許多佚失的語彙(包含對作物狀態的、土壤的、氣候的描述),連結部落女性長者回田間參與勞動,並提供她們的知識。透過小米田的走讀導覽,芭翁.都宓和她的夥伴希望以文化生態的知識經濟,形成部落教室、串聯各級產業,創造一個新的商業模式。這個表達、陳述的積極行動,不僅是在「復育」過去,也是在迎向未來。

翻譯,是不同文化之間相互對話、理解的基礎。克里弗德提醒,翻譯不僅是中介、傳遞,它更是一個革新的過程。在我撰寫本文的前不久,芭翁.都宓完成了她在碩士班的研究計畫口試。以她長期投入部落工作高度被肯認的成就,實在不用到制式學院中當學生受罪(這背後有另一個關於政府部門對於文化工作者的不信任而引發她動機的故事),但她將自己置身於部落和學院之間,也開啟了翻譯的機會。她的研究計畫題目雙語並陳,中文是「我在田埔部落的小米農耕實踐」,泰雅語是「pincywagan tnga pazeh squ hbun Pehwan kinbahan na Cyanga Watan」,直譯的話,可以翻成「一個Cyanga Watan的後代在Pehwan溪匯合處拿手鍬完成的那些事」。Cyanga Watan是田埔部落的起源祖先,溪流匯合處是泰雅古調吟唱中記述遷移的地點。光是研究計畫的題目,就引起了口試委員熱烈的討論,以及對於語言限制、學術框架的反省。芭翁的這個翻譯,用泰雅古調隱喻而極有詩意的方式,打開了一個新的空間。

在田埔部落推動小米復育多年,實踐合作經濟,重塑部落地景的芭翁.都宓(圖片出處)

復返作為一種重構關係的手段

就在撰寫本文的同時,我也正準備啟程前往荷蘭,參加一個科技與社會研究的研討會,行程中還會和賽德克民族議會的團隊會合,參加一個與歐洲博物館策展人對話的論壇。這幾個歐洲的博物館都有一些早期從台灣原住民族部落取得的文物,在許多朋友的穿針引線之下,這些博物館發展出和賽德族人合作,共同檢視原件、進行文物詮釋、建立數位博物館的計畫。

文物的復返,近年來已是博物館界的重要議題。克里弗德在本書中用伊許—一個和家人失散後,走出「原始」居地,進入「文明」世界,受雇為加州大學博物館管理員的原住民的故事,刻畫了搶救式人類學將原住民客體化的一段歷史,也透過多方對於伊許的重新解讀,看到他選擇友善、沉默、有所保留的應對策略,所隱隱然存在的主體性。他和他的老闆(克魯伯,美國文化人類學開創者鮑亞士的弟子)之間的情誼與不對等的關係,以及克魯伯在伊許死後,來不及阻止伊許的遺體被科學式解剖的懊悔,乃至之後衍生出對於伊許之「歸屬」的各種爭議,更是顯示了原住民、人類學者、博物館之間的糾葛。

特斯拉克是已逝的夏威夷學者,她極具熱情與批判性,也是重要的主權運動者,我在夏威夷大學時有幸親炙她的風采。她曾在一九九○年代於《當代太平洋研究》這本期刊和澳洲人類學者基辛大打筆戰。其中有一段話,我讀來覺得非常痛快,大意是:「你們白人那麼喜歡研究我們祖先的骨頭,也不見你們去把你們自己祖先的骨頭好好地挖出來研究研究。」當然,人類學家、考古學家也未必不會研究自己祖先的骨頭。但是她的質問,凸顯了站在科學的制高點,以探求眞理之名,恣意入侵、挖掘、收集,將別人的世界拆解、收納到自己認知之編排秩序的荒謬性。

夏威夷學者、詩人、原住民主權運動者 Haunani-Kay Trask (1949 – 2021) (圖片出處)

隨著各式的反省和調整關係的嘗試,博物館對文物的復返,已經發展出多種可能。其中,原物歸還是一種方式,而隨著原物歸還的保存空間與設施建置,博物館和文物來源部落的持續合作,使文物在當代創造出新的意義,也同等重要。當然,歸還的對象為誰也往往是極需協商的過程(例如,能否釐淸當初文物取得的過程?可否追溯得到該文物製造者的後代?要還給家族、部落傳統組織或地方政府?)。如果各方關心的是使文物在當代創造出新的意義,復刻原件並在過程中復振當初的工藝技術,也是一種可選擇的方式。此外,還有許多其他的可能性。重點是,既然要調整關係,就必須從對話協商開始。今日,已有不少的博物館,發展、轉化成為一種協作實驗的空間。克里弗德在本書中用阿拉斯加科迪亞克地區《望向兩邊》展覽的例子,詳細地敘述了由史密森尼學會出借收藏之文物致阿魯提克博物館,並由當地原住民耆老、組織參與策展,從當地人的主體敘事出發,呈現出文物與今日生活樣貌對照、文化的延續與變遷並現的經驗。

離散與復返的交錯共織、本土與外來的相互定義

雖然有上述這些調整關係的努力,但是現實一直都是機會與挑戰參半。克里弗德認為《望向兩邊》展覽「反映的是一個文化復興的時刻,它把長達超過二十年的討論、奮鬥和妥協編織在一起」。放到一個更大的脈絡來看,這個展覽是受到一九八○年代原住民組織與考古學者一系列對抗和協商的啟發,而經費來源則包含了近二十家區域性和村落性原住民公司。這些原住民公司是一九七一年《阿拉斯加原住民土地聲索解決法》的產物,該法律將原住民族土地權利股票化,並成立多家、不同層級之原住民公司,作為代表原住民族人和外部公司合作的機構。雖然這些公司投入經費支持展覽,顯示出原住民的經濟成就,但另一方面,這樣的制度被批評為「假借市場過程終結原住民的新自由主義手段」。傳統的村落組織的正當性被公司取代,但是以營利為核心目的之公司,終究不是以政治上的主權為其行事的考量。

在對於各種銜接、表演、翻譯的行動感到樂觀期待的同時,克里弗德並沒有忘記,結構性的不平等仍然存在。他也沒有忽略,在墾殖國家中,原住民的復返和因為土地、資源攫取而造成離散同時在發生。固然某種程度來說,復返正是因為離散而被激發的動力,甚至原住性(原住民之所以為原住民的特性)或許就是由離散與復返所交錯共織出來,但也不應該把造成這樣的離散背後的結構性不平等浪漫化。克里弗德提出一種現實主義的哲學:在「接觸、奮鬥和對話」的場域,處理「結局未定」和「大小恰好」的故事。換句話說,用一種機遇的、策略的態度,解決當下應該要解決的問題,但不需要提出一個時貫古今的鉅型理論,也不需要因為體認到事物的非本眞性,就將一切解構致虛無飄渺。舉例來說,我們知道原住民族集體權的主體──原住民族,本身就是一種建構出來的集體身分,但是在結構性的不平等依然存在的當下,以原住民族權利論述作為對抗不平等就有其價値與意義。

値得進一步思考的是,墾殖國家中的墾殖者後代,也處在離開原居地和在墾殖地上本土化的歷史動力之中。歷史學者韋拉西尼曾指出,墾殖殖民主義的終局,在於消滅原住民族。其方法包含墾殖者自身的本土化,以及削弱、質疑原住民族的原住性,來否定原住民族的權利與道德訴求。這樣的現象確實處處可見。以台灣來說,當我們的社會越來越不想去解決歷史上掠奪原住民族土地的不正義,而瀰漫著原住民憑什麼加分、憑什麼享有比較早領老人年金的福利特權的質疑,我們似乎就越往韋拉西尼所說墾殖殖民主義的終局推進。

所幸,克里弗德的現實主義哲學提醒我們「結局未定」,我們還是可以持續「接觸、奮鬥和對話」的努力。原住民各種銜接、展演、翻譯的行動,從來就不是原住民自己的獨舞自語或在自己的螺旋中轉圈圈,而是透過銜接、表演、翻譯,在召喚墾殖者後代,一起朝向一種生活方式的願景。在這個願景中,原住民不需要被消滅,墾殖者後代也可以和這塊土地相互歸屬。如果說,政治意義上的原住性,是因為墾殖與現代國家的出現而被創造出來,墾殖者後代的本土性(墾殖者後代和這塊土地的關係),也可以因為和原住民族的共存共榮而被定義。在許多「大小恰好」的故事裡,像是那些反省之後調整博物館和原住民之關係的經驗,像是我所知道支持賽德克民族議會走向歐洲的許多非原住民朋友(包含我敬愛而早逝的朋友林淑雅教授),像是來到芭翁.都宓的小米田後而有所感動的學員,還有許多在本文無法一一提及,但是每個人都可以想到一些在結構的框架之間尋求機會的嘗試改變的例子,都讓我們可以看到繼續努力下去的力量。

✵

《復返》這本書,是詹姆士.克里弗德彙整多年觀察原住民族現象與時代變遷的反思,從一個原住民的角度,我認為它不應該只是要讀者在旁觀之中,更加精準的掌握原住民這個「他者」的當代樣貌,而更應該經由從原住民族之復返所學到對於時間的重新認識、生活願景的重新體認、族群關係的重新思考,開展一個「結局未定」之共同未來的想像。

James Clifford, 《復返:21世紀成為原住民》。林徐達、梁永安譯。左岸出版。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

官大偉(泰雅族、國立政治大學民族學系教授兼系主任) 《復返》推薦文:我們共同生活的未來,結局未定 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/7053 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應