倒退著走向未來

一條白色小徑的探索之旅

從2008年左右,在一連串偶然下,我開始了對1950年代政治犯的訪談工作。說是訪談,面對的卻不是各自獨立的「一對一」關係。這些前輩,許多人參與了1946年後台灣島內的地下組織,或者有案情上的關連、或者有監中親疏遠近的關係、或者有出獄後相互扶持或反目的關係。甚至,1990年代之後,關於是否該追求「平反」的議題上,他們也浮現了路線差異。換言之,我面對的其實是一張複雜而糾葛的關係之網,是一種橫跨了數十年跨度的關係而糾纏成的田野。而我與他們的互動,逐漸從房間內的訪談,變成不定期的聚會、送難友的遺書或遺骨回家(也許在對岸)、陪長輩去當年「案發地點」舊地重遊、牽成與失聯的難友後代見面、協助過世的長輩發訃聞….。

這些前輩,在1950年代被捕時,即便是最年輕的20歲少年,如今也已經是年屆90以上的老人。因此,這十多年的經歷中,我更歷經了不斷「送行」的過程。例如,前幾年,關了三十二年而獨居的朱先生過世後,喪禮照他的遺囑進行海葬。那天,我們從旗津出海,一直航行到港外的海域,然後在眾人的再會下,將他的骨灰撒在大海之中。越到這幾年,辭世的長輩越來越多。這些年,曾經還能拜訪三百七十幾位住在台灣島內外的政治犯前輩。但是,晚近能見面、頭腦還清晰者,算算已經不到五十人。我不清楚,每一個置身某種「田野」的人們,關於關係的「斷裂」通常是甚麼形式。但我的經驗中,「死亡」是最常見的句點。即使只過十年,回頭來看,曾經緊密相繫的長輩,如今泰半已不在人間。

大約從2015年開始,我不斷思考同樣的問題。究竟,關於這些關係的「結束」,我是應該「自然地」順應著以「死亡」作終?抑或,我可以主動做些甚麼?即便在許多前輩的肉身死亡之後,我依舊能以一些主動的實踐,為這些關係,或他們直接或間接帶給我的七十多年前的隱蔽光景,畫下一個象徵性、甚至能作為「象徵性句點」的「新起點」?

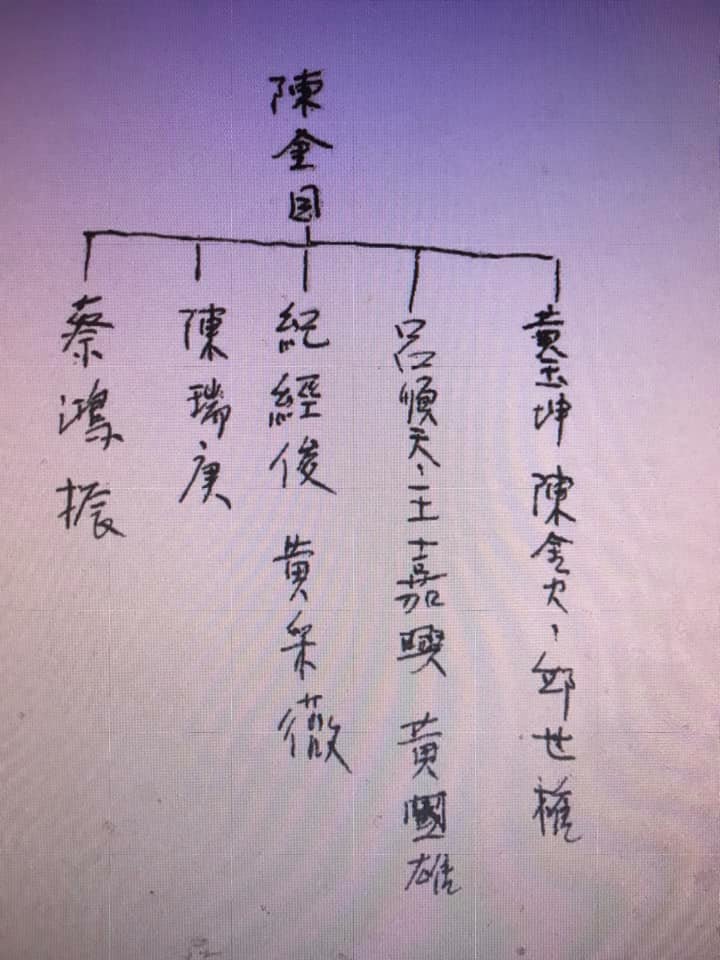

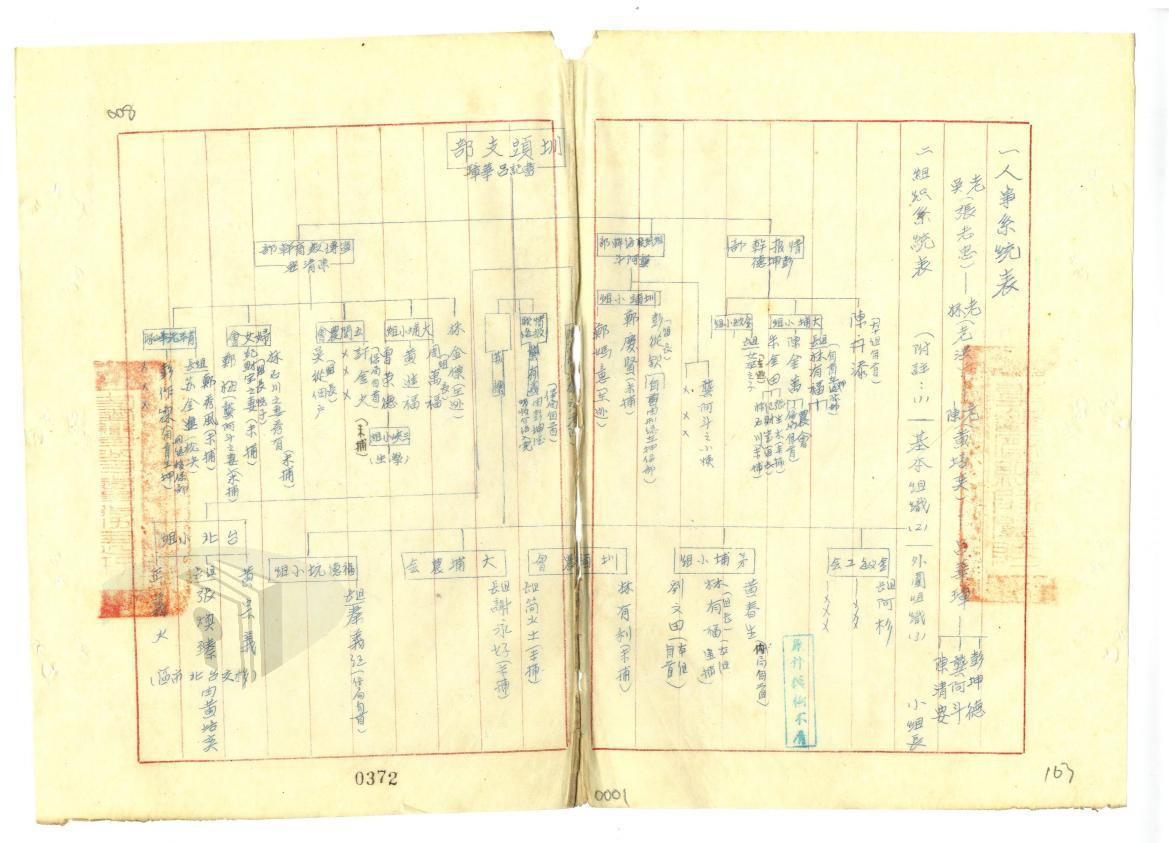

對於這個問題,我後來的靈感,來自於1950年代政治檔案中的一類文件。台南出身的政治犯曾說,當年許多人被捕後,看過一種宛若「族譜」的「系統圖」。這是一些政治犯被捕後,也許出於自保或對活著的眷戀,也許是嚴刑逼控、也許是被誘導誤認為藉此可以保全眾人….,總之,當地下活動的參與者,把他所知道的組織內情畫出來時,便會把這些參與者間「直」或「橫」的領導關係交代出來,進而成為特務獵捕政治犯的線索。

看著這些「系統圖」,我很清楚,對1950年代的特務來說,生產這些「統治知識」的目的,是為了「綏靖」國家眼中隱藏反抗因子的陌生土地,並導致大量人失落了青春或性命。但,我驚訝的是另一件事情──伴隨包括「系統圖」的檔案與訪談的相互對照,在1946開端,並在1947年「二二八」後才真正膨脹的地下組織,曾在短短數年間進入到各式各樣的地區──從職業學校到大學、從雇工集散地到工廠、從農村到漁港、甚至極少數的足跡,逐漸進入到一些原住民部落中。

另一方面,在十多年的訪談中,我來往各地拜訪政治案前輩。每次離開他們的家,也許外面是熱鬧的城區,也許是相對寧靜的農村,但,稍微年輕一點的當地人──我指的是五、六十歲的世代,對他們的經歷,經常就只有一些一知半解的猜想,甚至全然不知那些漫長的牢獄歲月就在身邊。當然,這一部份源於當年的地下活動原本就講究「隱蔽性」,因此許多參與者的親屬與摯友,都未必知道他們真正參與的事情;一部份,則於1949年後國家所生產的價值體系有關,無論是基於冷戰、反共、或是將被捕者以「匪」或「逆」的方式汙名化,這些記憶,都不是被鼓勵與能愉快訴說的記憶,也無怪乎在許多地方的公眾記憶中,對於這些事情,幾乎都以捕風捉影,甚至客觀上時空錯置的方式,壓抑甚至沉默地流傳著。

甚至,對於從事田野的研究者來說,也不見得能輕易觸及這些「關於國家的幽暗記憶」。英國人類學者Stephan Feuchtwang歷經於石碇的長期田野,完成了Popular Religion in China: The Imperial Metaphor一書(一本試著釐清地方社會與國家關係的著作)後,他才驚訝的發現於田野期間,他竟然未曾聽聞這裡歷經了1953年橫跨石碇、汐止、平溪、南港、瑞芳等地的二十幾個村落的血腥逮捕的「鹿窟事件」──一起國家清鄉且牽連多人的綏靖事件。後來,他才以一篇新的論文,探討事件後村民如何面對死者的課題。又,例如我們在拜訪1953年5月12日槍決的東埔國小校長王三派的後代時(此案也導致了幾位布農族教師或工友被捕),才知道他的遺物是一份考古手稿,且校長的相關照片與軼事,是由令人尊敬且與王校長曾深交的考古學者宋文薰送回家中。往後的多年,宋老師與他的後人仍有聯繫。無論是田野內,或是學術場域中,這些與國家的致命力量擦身而過的歷史,並不是那麼容易浮現,也難以轉為公共流轉的記憶。

漸漸地,我心中浮現一個念頭。那些檔案與口述中,記載著抗爭者於1940年代末曾踏過的地方──幾乎遍布全台灣七、八成的鄉鎮──我能不能找到一種方法,把歷史帶回當初發生的地方?即便,對於今人來說,這些歷史如同「新」的記憶也好,能不能把這些昔日不易流傳的記憶帶回,邀請今人參與與理解,卻又不淪為單向的說教,進而能通過今日當地人的詮釋與轉化,讓這些歷史在「故土」能反覆的詮釋與交流,讓同一空間的「故人」與「今人」能形成一種新的詮釋上的連結?

那麼,第一個問題是:身體同一空間卻未曾經歷這些事件的今人(尤其是解嚴後的世代),為什麼要對這些事情有興趣?或說,要通過甚麼樣的詮釋路徑,這些六、七十年前的事情,才有機會激發今人的探究的動力或好奇心?

在今天,談論到1949年至1987年的這段歷史,常出現各類各種「實然」或「應然」、抑或是源於不同脈絡的語彙「絞」在一起的狀態。例如,許多人習慣用「白色恐怖」來稱呼這段歷史。但在好幾次與國中生乃至於學齡前孩子分享的經驗中,許多人第一個問的問題是「為什麼是『白色』而不是其他顏色」?當然,我可以從法國的歷史脈絡談起,但接下來的問題則是「甚麼是法國大革命」或「甚麼是法蘭西第三共和或巴黎公社」?「甚麼是左派或右派」?「為什麼是左或右不是上或下」?實際上,光用「白色恐怖」這個名詞來代稱近四十年的這段歷史時,對於真誠要了解的人來說,我們就必須繞上好幾個大彎,才能讓「那段歷史」與「這塊土地」產生一點直覺上不易體察的連結。

又比方說,許多人會用倫理上的「人權」或「轉型正義」來探討這段歷史,也「應然」面先行來進行討論。但仔細想一想,歷經了三十年左右,「人權」這個詞似乎具有難以挑戰的道德高位,但也塞進太多複雜而分歧的語意。今日,要清晰卻不抽象的指出「人權」的意涵,並不是容易的事情。使用「轉型正義」這個詞,我們也必須清楚的說明何謂「(民主)轉型」、甚麼是「民主」甚麼又是「正義」這一類在社會科學、哲學上都極複雜的問題。我不是說這些討論或釐清不可能發生,但真正的問題在於──當聆聽者對「事實」或「脈絡」缺乏任何具體與有細節的理解時,光從「應然」面切入,很容易變成單向卻無聊的說教。在今日,誰會公開反對「人權」這個有高度正當性(卻越來越模糊)的概念?可是,缺乏與自身動力的連結時,單向的「說教」很可能浮現,甚至讓聽眾有一種唯恐避之不及的感覺。

那麼,該怎麼做,路要怎麼走?從我2018年9月1日畢業後的一連串摸索,逐漸累積了一些經驗。我把至今約850場的活動經驗(一天有時候會高達三場),整理出一些簡要的筆記,在這裡與朋友們共享。

首先,在詮釋故事的「主角」時,我盡量避免一開始使用「政治犯」、「受難者」之類的詞彙。的確,這些詞彙用在他們身上並無誤。問題是,「人」具有的複雜面向,很可能因為這些指稱意象過「強」的詞彙而限縮,使得他們只剩下「被國家暴力侵害」的形象;一方面,這個意象,也未必能對生活在今日(尤其是「解嚴」後出生的世代)產生與自身經驗共鳴的連結。舉個例子來說,我觀察到許多創作者在編寫與這段歷史有關的劇本時,常會強調「刑求」等(未必是每個政治犯都遭遇)的面向,甚至認為這些「元素」是最能激起閱聽者強烈共鳴的元素。但是當我在學齡、小學、中學的年輕人談這些故事時,發現許多人對「刑求」並無特別感覺──這與他們不再於教育過程中經常遭遇體罰的經驗有關。與此相對,他們卻對於因逮捕而導致與家人長久(或)永遠分離的情節特別有感。一次經驗中,一位七歲的孩子告訴我,「最痛苦的事情就是跟媽媽分離」,他聽了囚禁十五年的人沒有見到母親最後一面,他感覺很難過。

那麼,該怎麼詮釋故事中的主角呢?我試著考量當地情境、脈絡、產業特性。例如,在一些學校相對有限的鄉鎮,我會先對照政治犯與當代參與者的求學經歷,用「一些消失的學長姊故事」為開端;在馬祖的南竿分享時,我的講題是「鮮為人知的漁民故事」,諸如此類,而盡量避免使用「白色恐怖」等字眼。

次者,空間上,必須走出城市中習慣舉辦「講座」的空間,例如議題咖啡館。一方面,這些講座的空間,常有一些隱然而柔性的「門檻」──門檻並非「門票」那樣的形式,而是在其中交談時常預設彼此「應」共享的認知門檻、術語、理論、政治傾向、乃至於人際網絡…。另一方面,台灣其實有不少鄉鎮,仍缺乏這樣的空間,而日常中人與人交織卻是在另一些類型的空間中密集發生。因此,當我想前往1950年代相關歷史特別嚴重的鄉鎮或城區──例如竹南、二崙、虎尾、龍潭、大內、麻豆、橋頭、瑞芳…等地時,我們使用的空間,可能是廟埕、廟宇休息室、村里民活動中心、荒廢的老屋、鄉鎮型學校的教室…,甚至,就是發生過政治案件的老屋或大埕前。

進而,通過「空間」的疊合去克服「時間」的落差,是我探索到的一條可行的道路。接下來,我想分享我在2018年秋天第一次進入鄉鎮學校分享時的經歷。

我最初的判斷是這樣:剛上路的「108課綱」立意良好,卻有些教師措手不及。因此,我想義務提供一些「在地歷史材料」,讓我有機會能踏進鄉鎮的教學現場。但是,最初的接洽並不順利。直到最後,才有竹南的一間學校給我機會。我隨之而來的驚訝,是驚覺我這個「聯考世代」的中學經驗,與今日的中學落差甚大──包括校必修、校選修、校本位、特色課程、彈性課程…就弄得我一頭霧水。我完全不清楚如何與現在的中學生談「白色歷史」;同時,我安排到的時段是「週五第八節」──可以想像,這是學生最容易心浮氣躁的時刻。

另一個「噩耗」是老師給我的「課前提問」。為了減緩我的焦慮,老師自己擬了四個問題請同學回答,希望能幫助我了解他們的狀態。老師用了「白色恐怖」、「轉型正義」等詞彙提問,得到的回覆如下圖──有一位同學甚至在「何謂白色恐怖」的問題下,回覆了「他怕白色」這個有點可愛的答案。實際上,沒了解、沒興趣、沒動力,是我遇到的大多數學生,對相關歷史的最初反應。

直到當天中午,我還不知道該怎麼設計投影片。最後,我焦慮地在竹南的咖啡店完成投影片。最後的轉念中,我先拍攝了往日訪談時曾拜訪的小鎮街角,接著,搭配判決書上的「地址」說明事情發生的地點就在他們的周遭。最後,我說了三個當地的相關故事,作為整體架構。

到了分享的時刻,我先投出火車站附近的一些街景。我向同學們表示,我是一個來自外地的旅人,對竹南頗為陌生,大家能不能為我「指認」照片中的場景是哪?同學們開始七嘴八舌的分享,有人告訴我這是從火車站出來左轉、有人告訴我這裡豆花好吃…。實際上我撥放的第一張街景,是火車站附近的「麗都照像館」。70多年前,這裡是竹南第一位槍決的少年張增傳擺水果攤的地點。

放完「街景」後,我放出幾張1950年代的判決書,指著上面的地址,詢問同學們竹南的中山路、正南里…是否還在?同學陸續回應,告訴我路還在,或自己就住在這邊。放完十張判決書後,我才開始說故事。我介紹了水果攤小販張增傳(23歲槍決)與他的朋友──曾擔任「少年飛行兵」──的黃華昌(24歲時判刑10年)的各自境遇,還有從台北逃來竹南多年而槍決的公車司機駱雲騰(43歲槍決)與他遺孀的故事。故事講完時,正好敲了下課鐘。初看,台下同學似乎沒有甚麼表情,但也沒有人在課堂睡著。

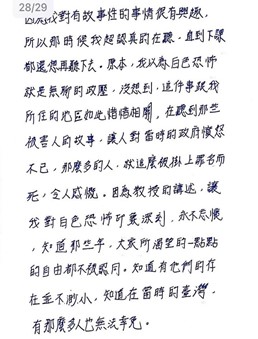

我以為這樣結束了。下課後,卻開始有同學圍上來,好奇問我為什麼知道這些故事?我一一回答同學的疑惑。一段時間後,老師告訴同學們,我得搭車離開了,若還有甚麼問題或心得,請利用周六、周日的時間寫下來,這是不強迫、不計分的回饋。等到下周一,我非常意外的收到老師拍照傳來的回饋──幾乎全班都主動回饋了。這次的經驗讓我非常驚訝,對我往後的摸索有深遠意義。包括回答「他怕白色」的同學,他也寫了長篇心得。我把一部分心得分享在這裡:

同學的回饋中,頻繁出現這樣的字句:「我覺得在一個非竹南人的口中,聽見這麼多竹南人的故事,我覺得是非常不可思議的」、「想不到一個小小的鎮,在過去也有為人不知的秘密」、「原本我以為白色恐怖就是無聊的政(按:鎮)壓,沒想到,這件事跟我所住的地區如此惜惜相關(按:息息)」、「身處在這,卻不知竹南的故事」、「真的很想讓大家都知道這曾經發生在我們身邊的故事」、「能夠了解到自己家鄉的歷史」…,我開始意識到,能讓同學們對原本毫無興趣的議題產生連結的關鍵,在於「空間」的親近感。也就是說,不需要太多抽象詞彙,不需要道德說教,基於「土親」產生的「 人親」,就有機會通過征服長達六、七十年的「時間」落差,使今天的少年,有機會對久遠前的「政治犯」產生興趣同理。

爾後,各地的參與者經常回饋給我一些訊息,「我以為白色恐怖是台北市那樣的大城市才發生的事情」、「我以為讀書人參加讀書會,才會遇到白色恐怖」…。從中,可以看見1990年代集體打造的「平反敘事」產生的影響──過於強調「知識分子」出身的「菁英」受難經驗、過度把「抗爭」化約成「知識份子的『純』思想探索」等詮釋。當初的用意也許良善,卻在往後的二、三十年間,無意地形成另一種接近這段歷史的潛在障礙。實際上,在南桃園、苗栗山線、雲林縣、舊台南縣、屏東縣…的活動,我介紹這裡在1950年代的政治犯,許多是投入「減租」或「抵抗撤佃」運動的農民或小鎮公務員;高雄則有大批的軍人被捕。90年代打造出的主流印象,雖然對促成「平反」制度的建立有正面貢獻;但在一些環節上,卻意外的限縮了更多人親近歷史的可能性。

那麼,當情感的連結初步成形後,又如何邀請今人行動,對這段歷史進行回應?

從2018年以來,我們在各地邀請民眾參與了各種形式的活動:戲劇、版畫、聲音、攝影、策展、現代創作、導覽、帶檔案或邀親歷者現身座談….,並組成了一些地方的讀書會、工作隊等團體。以讀書會來說,我與夥伴先後在屏東佳冬、雲林虎尾、台北舊城中區、台南市、金門、小琉球…等地,就先後舉辦超過十個以上、甚至持續至今的讀書會。限於篇幅,我想分享其中兩類「今人」以行動詮釋與回饋歷史的案例。

2019年的「清明節」,我由旅北的佳冬學生林亮吟介紹下,於眾人返鄉的時刻,借用佳冬中學舉辦了「佳冬白色故事」的分享會。當天,約有二十多名國中生到場。照例,我先投出一張張佳冬的政治案件投影片。故事方面,我介紹了於1955年2月2日槍決的27歲石光見庄青年吳鵬燦的故事。槍決前,他移送到台北市青島東路的「保安司令部軍法處」。理論上,家屬可來探視,但距離遙遠,家人鮮少前來。所幸,同房有一位在景美農會服務的許貴標,已婚,妻子每周都送營養品給他。許貴標拿到包裹,就善意分享給吳鵬燦。深知命運將終結的吳鵬燦,偷偷將包裝紙、白飯,做成紙漿與醬糊,在牢房完成了給許貴標的紀念品──日式紙書包。槍決前,吳鵬燦把紙書包送給許貴標。1955年2月2日,兩人永別。許貴標出獄後,一直保存著紙書包。多年後,他則將紙書包捐給博物館為藏品。

分享結束時,我問了同學:「如果有機會,你們想不想看看這個紙書包呢?」許多國中生表示想看。我進一步說:「今天是大家聽我說故事。對,我現在比你們稍稍多知道一點。可是,這裡是你們長大的地方,有些事情,是你們才做得到,我完全沒辦法的。」我說:「一些政治犯槍決後,家人很難在保守的鄉下待著,全家都搬離了佳冬,後代跟佳冬的緣分很淺。若是有一天,我請政治犯的孩子回到佳冬,大家願意歡迎他,而且告訴他,當時為農民權益著想而被槍決的他的父親,不是壞人,是一個為他人著想的好人。可以嗎?」最後,我再重複一次:「這就是我做不到,只有你們能做到的事情。因為你們是佳冬人,我不是,我做是沒有用的。」

之後,在許多夥伴協助下,這裡形成了一個國中生組成的讀書會(由旅北學生主持)。之後,國中生在暑假做了決定,要騎腳踏車環島,北上拜訪人權博物館(收藏紙書包的地方)、六張犁政治犯亂葬崗,及許貴標先生。他們抵達景美時,對九十多歲的許貴標來說,這是一場意想不到的相遇。接著,返鄉的國中生,組成了故鄉的導覽工作隊。

爾後有個插曲。一個與我持續有合作的劇團,想把關於這段歷史的戲劇《明白歌》引入佳冬演出。在預演場,一位「文化部」官員在演出後表示,「這齣劇只有台北人看得懂」、「鄉下人看到背景有(六張犁政治犯墓區)的墓碑,就覺得觸霉頭,掉頭就走」。這種刻版、他者化的想像,讓我甚為生氣,何況當時有佳冬的旅北青年在場。這股「怒氣」,又轉為國中生的重要動力──他們決定要為這齣劇的演出努力宣傳,例如在雜貨店貼上了「語焉不詳」的廣告──「超級厲害的劇團,這星期日來佳冬!免費報名」。當天,大量民眾湧入現場。其中,一位九十歲的左姓老先生,更在戲完後,大聲用客家話表示,他認識劇中演的被槍決的政治犯李媽兜,是為農民著想的人,是他尊敬的人。對少年們來說,通過這次行動,又發現自己自小吃到大的板條店老闆,竟然就是這段歷史的相關者──行動的迴響,又重新肯認了一次他們與這段歷史的關聯。

類似的迴響,我從2018年後歷經了太多次。例如,在虎尾讀書會中,一群高中與國中生決定前來台北的六張犁墓區,為那些無人收屍而與雲林相關的政治犯掃墓。隨著墓葬型態的變化,這次的拜訪,其實是許多年輕人第一次接近土葬區、甚至在墓前拔墓草的經驗。但學生們卻主動而認真的為每一個墓塚除草並獻上鮮花。回鄉後的他們,目前正在製作二崙等鄉鎮的「白色地圖」,並希望能在政治犯故居進行現地展覽。

最後,我想再提一提另一種邀請民眾「回應」的形式──木刻版畫。

1949年「白色恐怖」爆發後,曾流行一時的左翼藝術轉而消沉,包括木刻版畫在內的創作者,不是被捕,就是逃離台灣。當年,木刻版畫之所以被左翼愛好,主要是因為它需要的材料相對簡單、製作快速、能快速回應時局、並能藉由大量複印而廣為流傳。我們好奇的事情有兩點:第一,1949年前「每個人都能雕刻木刻版畫」的信念,放在今日還可能實現嗎?第二,有沒有可能通過「民眾製作木刻版畫」的行動本身,作為對於那段受壓抑的藝術史的遲來致意?

後來,在兩位夥伴李佳泓、林子寧的協助下,我們發展出一種在各鄉鎮的群眾創作模式。首先,由我講述本地故事。次者,為了克服民眾對「構圖能力不良」的心理障礙,由林子寧帶領的身體工作坊,先引導大家暖身放開,接著鼓勵大家把對於故事中人的感受,通過自己的身體姿態表達出來。接著,我們拍攝大家的身體之姿態,輸出為版畫的底稿。然後,這些刻著自己的身體對歷史詮釋的木板,便由民眾自己雕刻與壓印出來。

這些版畫,主要通過「身體」而非「語言」的詮釋,成為今人對於往昔歷史的回應。版畫完成後,我們結合策展、地圖、或學校教案的方式,成為當地人對當地歷史的一些迴響。經過兩年的時間,我們已經累積了數百幅相關作品,也成為另一種連結今日與過去的管道。

這些嘗試,至今仍在發生。也許,人的死亡真有兩次,一次是生理面的肉身死亡,一次則是再也沒有人去詮釋,而導致在記憶中完全消失。關於「過去」與「現在」如何連結?為何要連結?記憶「過去」又究竟能不能對「今日」之後的「未來」稍稍產生一些不一樣的影響?這條路,我們至今還在摸索。但暫且擱置了90年代以來「記憶政治」的一些遺緒,確實有些新的可能性在浮現中。這條路還很長,這篇短文,就作為這條未完的路的階段小記。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

林傳凱 倒退著走向未來:一條白色小徑的探索之旅 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6873 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

第一段中 「這些前輩,許多人參與了1946年後台灣島內的地下組織,或”著”有案情上的關連、或”著”有監中親疏遠近的關係、或”著”有出獄後相互扶持或反目的關係。」,”著”應為「者」。

謝謝樓上指正,已更改。

把這些故事繼續傳承下去,是重要的。因為這就是台灣之所以為現在台灣的模樣,無法割捨

發表新回應