小島晚上水很冷

森林、湖泊,與歷史軍事碉堡滿佈的巴爾幹海上小島上,出現了藝術雙年展?藝術與生態的協作,怎麼去說生態詩學(eco-poetics)?

(圖ㄧ) 2023年赫爾辛基雙年展,Vallisaari 島上一個舊軍事碉堡展場

今夏,在台灣國家文化藝術基金會「視覺藝術策展專案」的支持下,我前往了赫爾辛基、威尼斯、與高雄,針對當地的潮濕宇宙政治(cosmopolitics),也就是有關水的各種存有論和世界觀的叢結,在這三地分別進行了各一個月的藝術駐地研究。這是我這幾年間,台北盆地的潮濕藝術計劃的游水延伸。

芬蘭行前,我對這個北歐國家當代藝術的印象,多來自於2018年間參加當代資本世重要理論家Jason Moore所主辦的 World Ecology Network 會議的短暫停留; 當時覺得芬蘭人們不只在日常生活裡節制安靜,赫爾辛基各大美術館中的藝術作品也都不大肆張揚,有時候甚至不清楚其所謂何事,略為缺乏表現性。今年夏天歐洲工作行之前,我對於北歐美學上的認識較多來經年聆聽的北歐實驗音樂,特別是「反美學」的噪音音樂,更多的則是暗黑美學脈絡裡所開展出來、極具實驗性的環境聲響。過熱的台島上,大量擷取北歐黑色電影(Nordic Noir) 與電視劇裡的冷冽調性,總給人短暫離開燥熱的心理空間。像是場景設在冰島的 Trapped/ Entrapped、或是以赫爾辛基為背景的Deadwind,這幾個影集裡從故事情節、反英雄(anti-hero)的角色設定、到噪音聲響(noise music)的配樂,展現的是北歐藝術獨立於各大陸系統之外的美學體系。假使你也喜歡這些北歐黑色影集,那麼你大概知道我在說什麼。

到了芬蘭,七月永晝夏日,我慢慢理解到芬蘭當代藝術的活力似乎不在赫爾辛基的藝廊或美術館,而是在遠離了首都的森林中與湖泊相伴的獨立藝術中心; 抑或是在Suomenlinna這樣的歷史軍事碉堡小島上,夏季吹著海風的各式藝術季。2023年赫爾辛基雙年展,主要展區在距離首都約25分鐘航程的Valisaari 島上; 觀眾必須走完整個島,穿越森林與湖泊,進入軍事碉堡遺跡,才能看完散佈在島的各個作品。走完這一趟,我才慢慢領會到如何與地球北端的島嶼、森林、湖泊、海鷗共生,才是這個夏季永晝、冬夜永夜的芬蘭,其藝術美學的核心關懷。

(圖二) 圖一的舊軍事碉堡內部,改裝成了雙年展展場,播放伊朗裔芬蘭籍藝術家Sepideh Rahaa 有關伊朗水稻田的錄像作品。

2023年赫爾辛基雙年展以生態為主軸,展出25組藝術家,其中也包括了台灣人類學家蔡晏霖與Anna Tsing, Isabelle Carbonell & Joelle Chevrier一起合作的福壽螺劇 Golden Snail Opera; 整個故事以讀劇的形式,在赫爾辛基重新搬演。除了遠渡重洋的台灣福壽螺劇,雙年展的主要展區在Vallisaari這個森林與湖泊滿佈的島上,部分作品更強調其本身也會隨著與森林一同變化。例如Alma Heikkilä 的作品 coadapted with (2023),在往森林中搭建出一個集中雨水的帳篷裝置,帳篷當中放置了一個石膏雕塑。水滴落到雕塑作品之上,會與石膏中的化學物質發生變化,改變雕塑的顏色。不同的時間點、雕塑會隨著雨水而染色,雕塑外觀也會在數月展期中,與森林的濕度互動、慢慢爬滿青苔。我與幾位在不同時間前往雙年展的朋友們,聊起這個作品,每個人在不同時間點所看到的都是不同顏色的雕塑; 這是一個活生生、不停變化的藝術生物。

(圖三) Alma Heikkilä 的作品 coadapted with (2023)

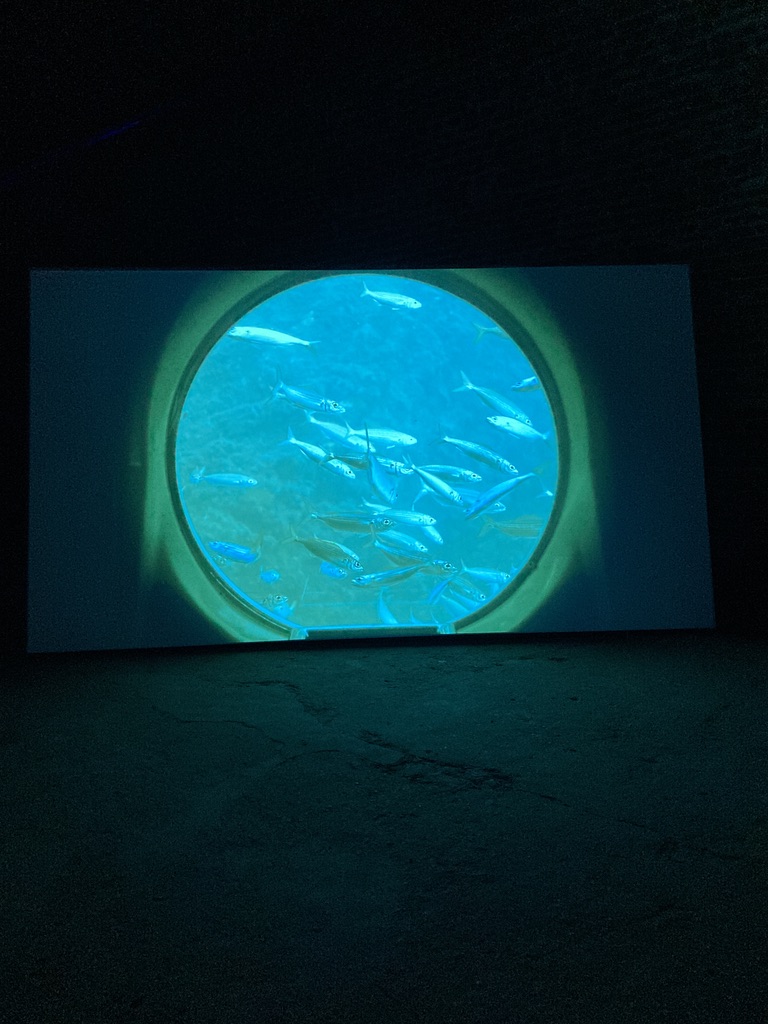

此次雙年展我最喜歡的一件作品,是Emilija Škarnulytė 的 Hypoxia.出生於立陶宛,Emilija Škarnulytė在世界各地流浪生活(nomadic),她的作品中可以展現的是立陶宛特有的細膩環境詩學,以藝術語言轉化了在蔥鬱森林與複雜國際海域政治間,波羅的海三小國特有的環境歷史處境。2023年的新作,靈感來自巴爾幹海域,Emilija Škarnulytė透過影像、聲響、與裝置藝術的交錯呈現,在廢棄的軍事碉堡空間裡,思索有關物種滅絕、未來考古學,以及深時間的議題。

(圖四) Emilija Škarnulytė 的作品 Hypoxia (2023)

整個作品貫穿廢棄軍事碉堡裡的幾個空間,觀眾一開始踏進碉堡內部時,眼睛會不自主的需要從光亮的室外,轉換至黑暗、只有霓藍光的室內裝置,仿若跌入深海。這個作品以深海潛水攝影作為大型投影的敘事內容; 但除了海中的生物,影像敘事的後半段,開始出現深海裡的感知媒介與技術:聲納儀、潛水艇小圓窗看出去的海底群魚場景等。這個深海詩敘事,帶有著科幻小說的情節隱喻,因為越往海底,人類的肺與視覺就越不管用; 但極度仰賴其他媒介與技術的海底聽覺、視覺、海底環境感知,也意味著海底世界對人類來說,帶有著超出人類陸地現實的水未來主義(aquatic futurism)寓意。

(圖五) Emilija Škarnulytė 的 Hypoxia (2023)

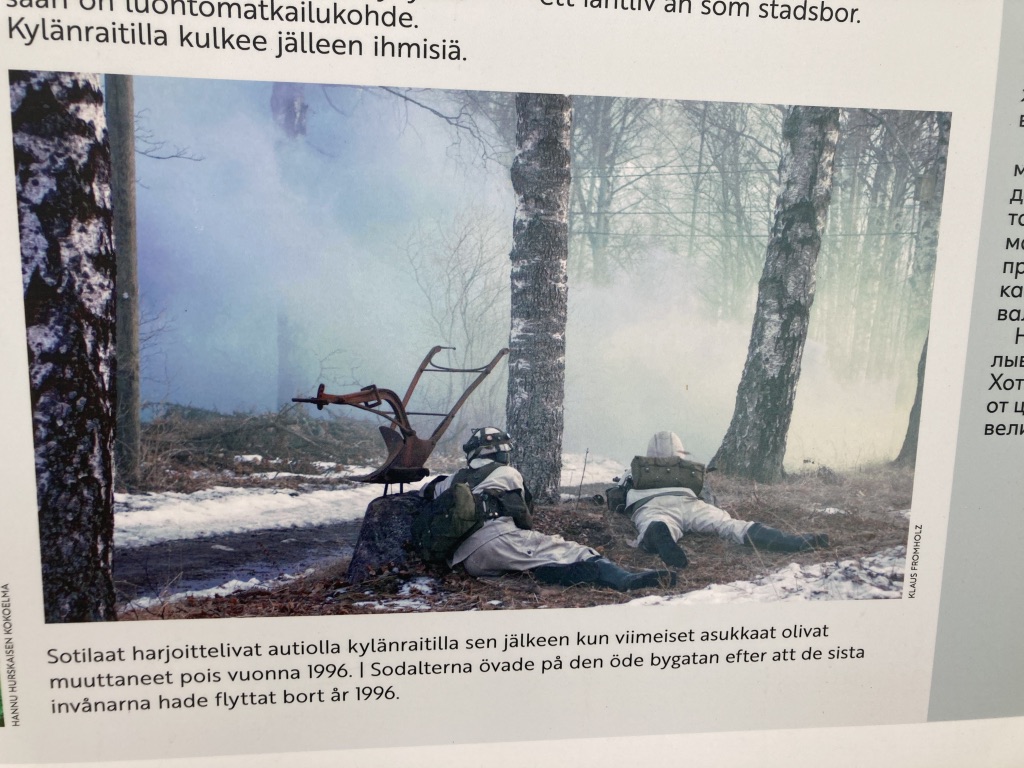

Vallisaari 和Suomenlinna 都屬於芬蘭軍事化的「碉堡島(fortress islands)」,這些小島上反應出的是13世紀以來,芬蘭與波羅的海三小國被夾在瑞典、丹麥與俄羅斯三大軍事強權的之間的水域政治。已被聯合國文教組織指認為世界文化遺產的Suomenlinna 島,距離赫爾辛基僅15分鐘的渡船航程,目前也是歐洲重要藝術家駐村機構Helsinki International Artist Programme 所在地。1748年起統治芬蘭的瑞典王國為了抵抗俄羅斯,開始將整個Suomenlinna島建築成一個大型的碉堡,建築軍港、碉堡、地下通道與軍艦水道。1808年俄羅斯攻擊瑞典,展開了我們今日所知的「芬蘭戰爭(the Finnish War) 。隨著「芬蘭戰爭」中瑞典戰敗,1809年芬蘭成為了這個俄羅斯政府之下的一個獨立大公國(an autonomous Grand Duchy of Russia),被轉換至當時的俄羅斯政府(Russian Imperial Government)轄下。直到1917年間俄羅斯二月革命,推翻了沙皇,才正式結束俄羅斯對芬蘭一百多年的統治。直至1918年,Suomenlinna才被轉換到獨立的芬蘭政府轄下。

芬蘭獨立並沒有結束軍事戰爭所留下來的諸多歷史問題。16-18世紀間,在瑞典統治下的芬蘭,持續受到瑞典與俄羅斯幾次戰爭而被徵兵、收稅。1700-1721年間的Great Northern War 結束了瑞典王國在巴爾幹海域的領先地位,隨之而來的是強大的俄羅斯帝國在Nordic 海域的掌控權力。瑞典和俄羅斯數百年來爭奪對巴爾幹北海的統治,也在芬蘭境內留下許多種族和語言摩擦; 即便芬蘭已在2023年正式加入北約(NATO),但俄羅斯語事實上仍是芬蘭境內第二大語言、僅次於芬蘭語。

二戰時的左右翼鬥爭,時至今日仍持續在芬蘭與俄羅斯的緊張關係中發酵。1917年沙皇退位後,在芬蘭隨之而來的是內戰,白芬蘭(White Finland)與芬蘭社會主義工人共和 (Finnish Socialist Workers’ Republic)爭奪沙皇退位後的芬蘭主導政權。20世紀初在芬蘭這兩大左右勢力的武裝鬥爭,隨著1918年白芬蘭一方勝利,也讓當時極右翼正興起的德國在芬蘭影響力大增。正是在20世紀左右翼武裝鬥爭的歷史下,芬蘭在二次世界大戰的前期,為了抵抗蘇聯入侵,而與二戰時的德軍同盟,芬蘭在二戰時讓部分的德軍通過芬蘭領土。但在二戰結束後,部分的德軍卻拒絕離開芬蘭,並留滯在芬蘭北部,引發了芬蘭北部的戰爭衝突[1]。即便說在芬蘭海域的諸多碉堡島,島上的軍事遺跡大多都已經被轉化為文化遺產,當代藝術也積極進入這些空間,試圖轉化過去的負面暗黑遺產,但20世紀戰爭所留下來的政治不安與衝突,仍讓整個巴爾幹海域,十分緊繃。

(圖六) Valisaari 島上的遊客解釋圖,圖中是1996年在此進行的軍事演練

小島晚上水很冷

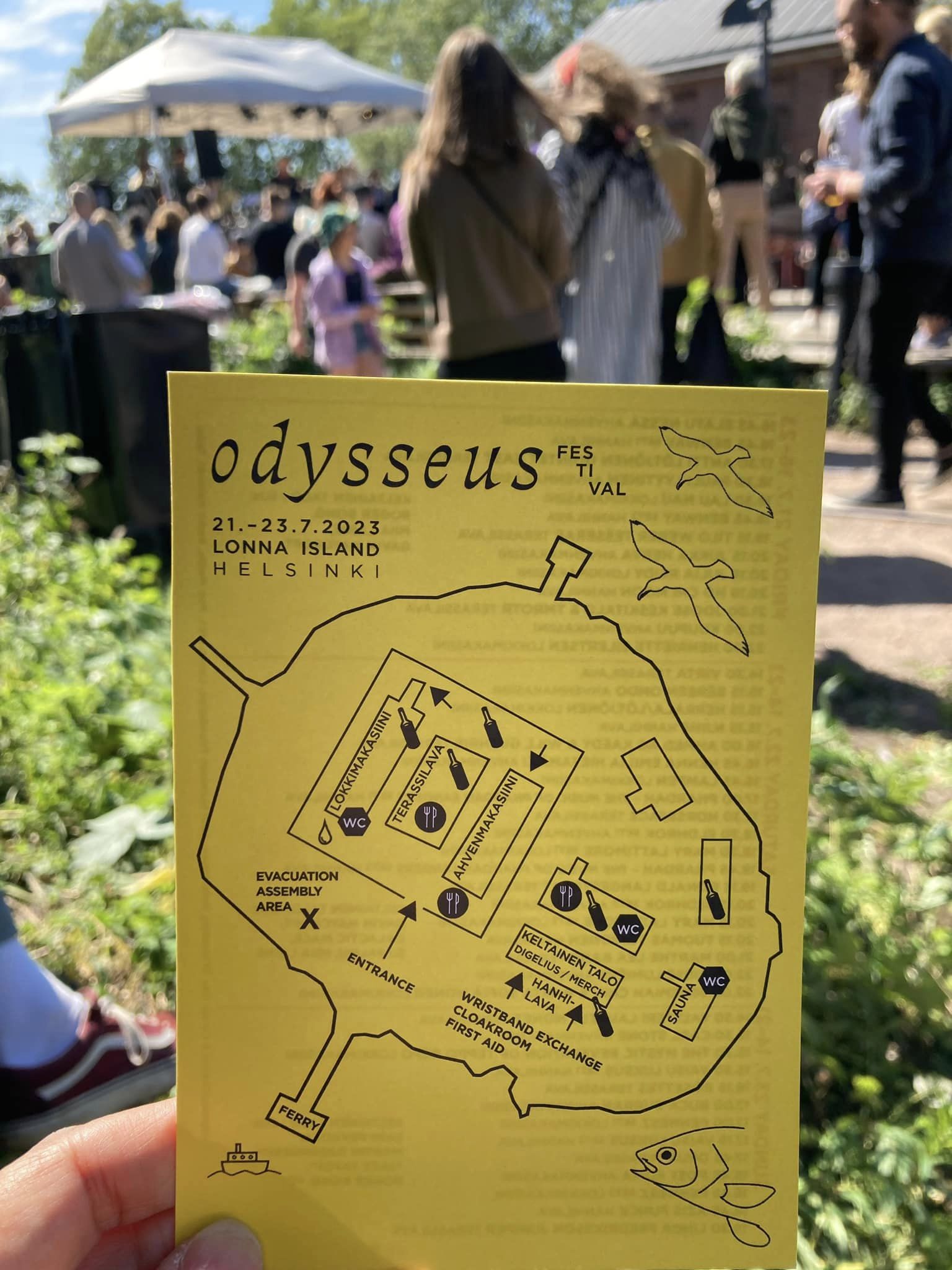

巴爾幹海域的小島上不僅有藝術節,在永晝的夏季,這些小島也成為音樂祭舉辦的好場地。七月間的實驗音樂祭,幾十組來自世界各地的樂手,在一個超小的島嶼上僅有的兩個歷史建築間,輪番演出。唯一的問題在於日夜溫差極大,正午的攝氏20度到了傍晚5點後就會驟降到10度上下,幸好芬蘭人熱愛桑拿,在夏季最高溫大約攝氏25度的北歐世界,可以在熱氣當中盡情流汗,也是一種人與水體不同形式的動態關係。也因為芬蘭的桑拿是一個社交的場域,即便在只有一個咖啡店、連居民都沒有的小島上,還是有熱呼呼的桑拿,讓遊客在冷颼颼的巴爾幹海域,暖活身體。

(圖七)Lonna 島上的實驗音樂祭

連續舉辦三天的小島實驗音樂祭,參與者每天必須搭渡船來到島上; 音樂祭所邀請來的樂手都是非主流、更非商業系統的音樂家,譬如Vaisu Luksus這個樂團,所使用的樂器很多都是樂手自製的。每個樂手都能玩三四種不同的東西,而且放入很多北歐Sami 原住民的元素進行創作。

(圖八) Vaisu Luksus 樂團自製的巨型木板樂器

但這樣為期三天的實驗音樂祭,一天的入場費收費59歐元,兩天收費99歐元,光是從赫爾辛基到小島上的渡船也要價十多歐元。音樂會入場後不能攜帶外食,但會場內的漢堡要價18歐元,整個音樂祭對於觀眾來說,是一筆不小的支出。更令人憂慮的是這些收益究竟有多少回饋到藝術家本身?藝術家所付出的藝術勞動,往往就和舉辦這些藝術祭的小島、森林、湖泊ㄧ樣,在整個當代藝術的政治經濟結構裡,被視為是可以被無償取用的天然資源。當代藝術人類學往往援引Alfred Gell 所說的,藝術本身就是一種社會關係,反應的是藝術生產裡牽涉到的各種社會行動者、價值觀、以及藝術品在這些社會階層話關係中的流動與交換。當內在於資本主義體系時,以「藝術品」或「藝術物」為核心的美學社會關係,往往將「藝術物」捲入商品化資本積累鍊,但藝術家本身的勞動卻被「去商品化(de-commodified)」而沒有獲得合理的報償。重要藝術理論學者 Leigh Claire La Berge的專書 Wages Against Artwork: Decommodified Labor and the Claims of Socially Engaged Art (2019) ,處理的就是資本主義下藝術勞動本身的悖論; 白話來說就是藝術家「越忙越窮」的普遍狀態,因為實際上進入商品經濟的並非藝術家的勞動力,而是藝術家所生產的藝術品; 藝術家並沒有被支付薪水。

今年夏天在赫爾辛基,一位年輕台灣策展人,林祉彤,在她最近擔任獨立策展人的藝術計畫 ”Shall we sleep on this?”,也深入思考了這個展覽架構與藝術勞動的問題。即便是在以「生態共生、多物種」等議題為主旋律的芬蘭當代藝術圈,藝術家在展覽中往往還是以完全沒有酬勞的慣例被邀展。即使是大型國際雙年展,往往也僅支付藝術家製作費與生活費。我猶記得第一次策展時,一位藝廊前輩告訴當時因為預算而憂慮的我,要我不要擔心,因為基本上不需要支付藝術家任何酬勞,特別是年輕藝術家,彷彿一個展覽讓藝術家展出作品是給年輕人一個機會。當時的我聽到這個建議,驚嚇萬分。

的確,藝術圈對於藝術勞動本身不需要支付任何報酬的這個慣例架構,預設的是藝術家要仰賴自己的藝術名望,以獲得其他的收入; 特別是透過畫廊代理作品出售,以賣畫和賣作品的慣例,支持藝術家自身的藝術生計。問題在於即使在藝術市場健全的紐約或是倫敦,代理藝術家的畫廊,在作品出售時的國際慣例是收取售出金額的51%。對於年輕藝術家,要累積藝術名望到有畫廊代理,這件事本身就不容易; 但藝術家過分仰賴公部門的計畫補助,又會出現藝術家創作軸線混亂,一直追著當下熱潮議題跑的美學零碎化問題。如此的藝術勞動架構也排除了沒有家庭資本支持的藝術家,因為在累積藝術資歷的過程裡,即使生產了很多作品,勞動階級出身的藝術家還是必須靠其他的打工來維持日常的生計。林祉彤在策劃 ”Shall we sleep on this?”這個展覽的過程裡,就是希望透過視覺藝術家的作品以及策展論述的雙管齊下,在展覽空間的巧妙安排中引領觀眾體驗和思考藝術工作者的勞動生態、報酬結構及其交互關係。去思考藝術勞動本身沒有獲得合理報償的結構。策展作為一個當代台灣似乎越來越潮的現象,各地蜂湧的文創市集不斷塑造出藝術泡泡,但我們卻似乎缺乏藝術勞動在資本市場當中究竟是怎麼運作的積極討論。

(圖九)Shall we sleep on this? 展覽一隅

藝術史學者Claire Bishop 對當代的社會參與藝術(socially engaged art)有一個觀察,她提到1980年代開始,福利國家公共政策退位後,當代藝術開始擔負起公共空間裡填補社會網絡的工作。包括英國戰後出現的社區藝術轉向,或是不義遺址轉化為文化藝術空間等的當代潮流,都可說是藝術家、策展人與藝術機構,承擔起了國家自福利系統退位後留下的問題,有些甚至接手了轉型正義的敘事責任。即便說我們看到不管在台灣或是在歐陸,參與式藝術(socially engaged art)和具政治敏感度的當代藝術,已然接受這個收爛攤子的角色,很多獨立藝術機構也從社區出發,以藝術詩學,打開更多的社會對話。當代的人類世藝術,甚至擔負起全球生態危機的爛攤子,希望帶領公眾正視人與生態環境共同轉變的共生關係; 與此同時,我們也需要更多與藝術勞動和環境勞動的相關討論。如同藝術人類學所強調的,藝術本質上是一種社會關係!

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

謝ㄧ誼 小島晚上水很冷 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/7010 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應