《文化的困境》導讀

馬凌諾斯基遺產與當代民族誌覺察

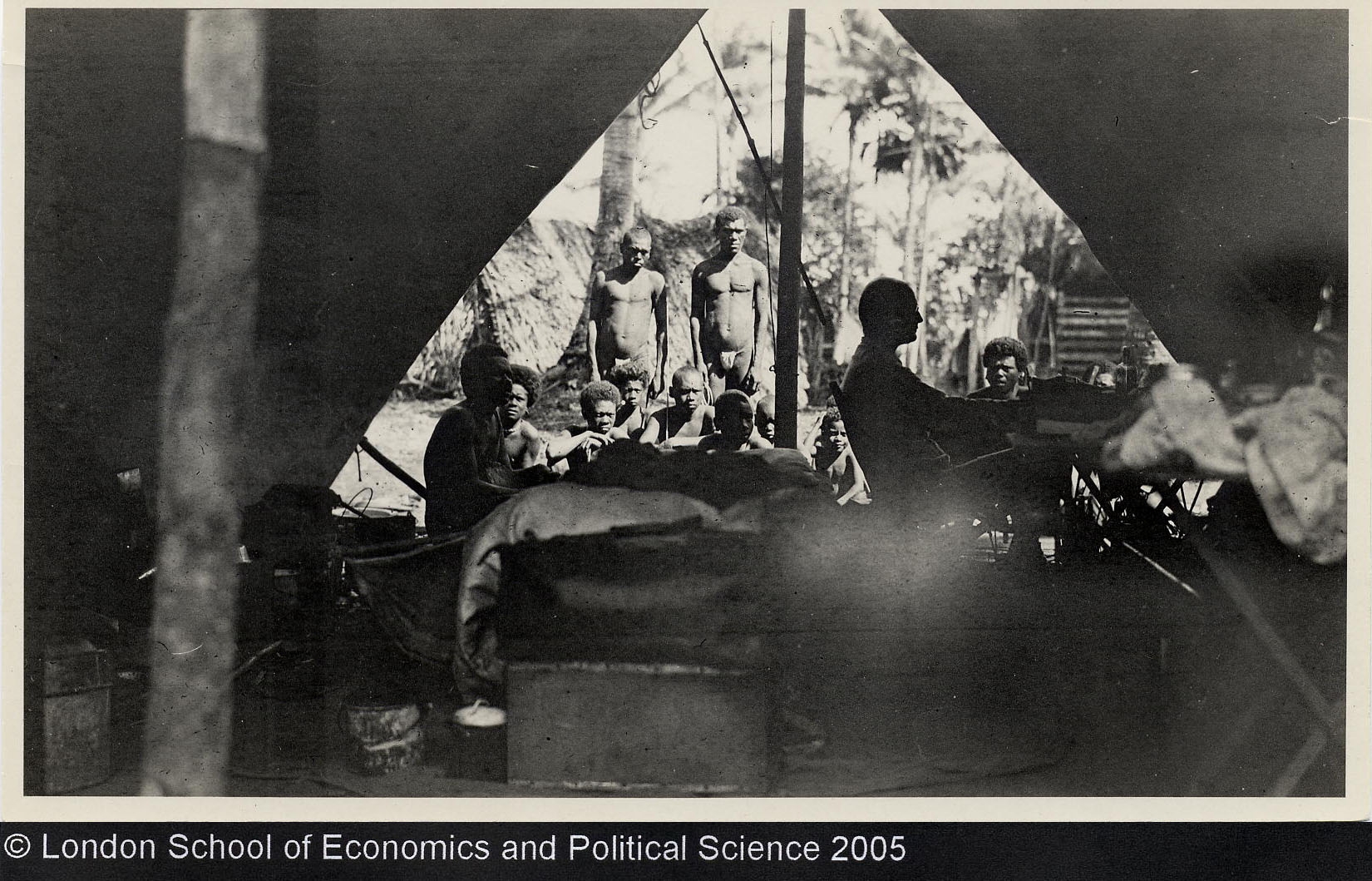

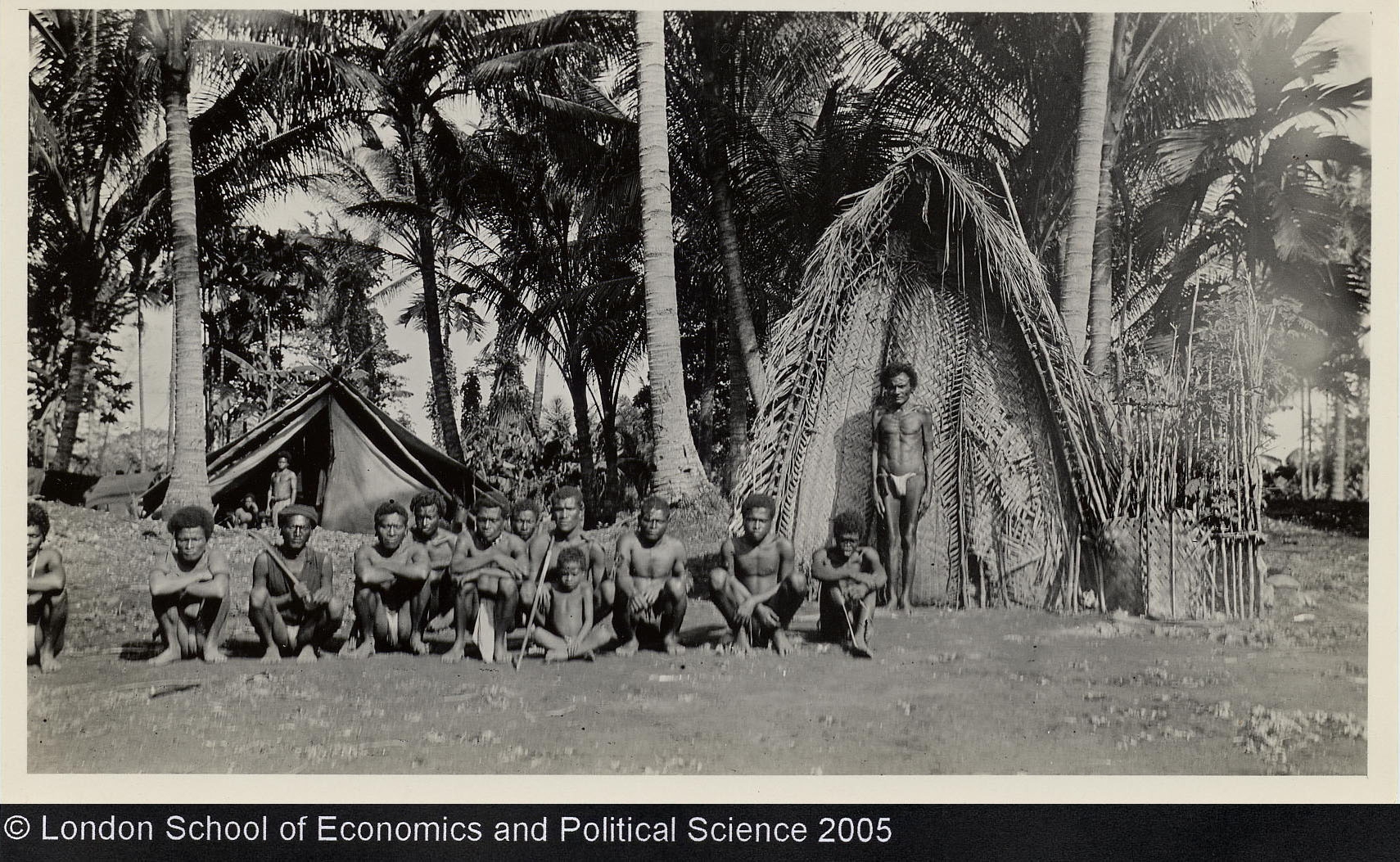

當代提到「人類學家身影」的意象,肯定會想起「馬凌諾斯基的帳篷」這張經典照片(ethnographer's tent; Malinowski 1922: 15, 233)。這張照片的拍攝時間介於一九一五至一九一八年之間,畫質不免受限於當時的攝影設備,但仍舊引人遐思:由於帳篷內外光影的緣故,照片切分出一個輪廓鮮明但不完整的等腰三角形構圖,看似表達了「田野裡的帳篷」此一主題。與此同時,在帳篷外、占據三角形左半部位置的,是初步蘭群島中基里維納島嶼居民,或坐或站地與拍攝者的鏡頭直面相望,人物形象相對淸晰,仿若是帳篷構圖下的聚焦人物。然而,他們的現身也同時襯托出三角形右半部那位側身坐在帳篷內、被陰影遮掩,未面對鏡頭的田野工作者。照片中馬凌諾斯基剪影般的身姿,與這些表情略顯困惑的在地者,共同刻畫了「人類學家置身田野」的雋永形象,意外而完整表達了現代田野工作的情境:一位居處內部、模糊不確定,卻不可忽略的田野工作者。

一九三九年,馬凌諾斯基因若干因素辭去倫敦政經學院教職,前往美國耶魯大學任教,卻在一九四二年因心臟病發突然去世。之後在耶魯大學的研究室偶然發現他當初在新幾內亞與初步蘭群島的田野日記。廿五年後(一九六七),這本田野日記在馬凌諾斯基遺孀瓦萊塔.斯旺的同意下出版。

現代人類學透過此一人類學家身影傳達了密集式、久居的、少有移動的田野工作方法;卻在《日記》出版後對此一身影提出質問:在這之前,古典民族誌作者的田野工作主觀性與民族誌書寫文本的客觀性是絕然分開的,但在《日記》出版後,人類學開始詢問作者如何掩飾他的欲望或是疑惑,以及這種客觀性究竟如何建立?日後我們會發現,這一系列質問所帶來的認識是,民族誌作者不再擁有無庸置疑的拯救權力,或是替那些已經消失或即將消失的文化文本代言的職權;沒有任何人可以毫不含糊地占有一個民族誌文本下所圈住的世界(同時見Clifford 1986)。在《日記》之後,任何「他者」的建構都是對「自我」的建構──當初的「民族誌研究者的魔法」(ethnographer's magic)如今轉變為「研究者的民族誌魔鏡」(ethnographer's magic mirror,或許英文說法更令人感到不安)。這面「魔鏡」讓人類學家得以看見田野中的自己,不預期地或是刻意地塑造出為讀者所見的自身形象(見以下討論)。於是,《日記》的出版賦予人類學在學科知識生產上一次自我覺察的重要契機。

馬凌諾斯基的私密日記

一百年前馬凌諾斯基出版《西太平洋的航海者》(一九二二),奠定了以「在地者觀點」為立論基礎的田野方法論和民族誌書寫兩項重要的人類學遺產。一百年後當我們重新審視這項遺產,對於當時馬凌諾斯基私密的田野日記有了新的認識:日記裡研究者掙扎於內在的自我依賴,不再是有關人類學研究倫理的醜聞,而是作為並存於正式民族誌的紀錄。 日記的田野時間是一九一四至一五年,以及一九一七至一八年兩個時期,結束在馬凌諾斯基母親的死亡:

一九一八年七月十八日。天氣極佳,天空總是布滿雲朵……每一項細節都讓我想起母親……有時我覺得母親仍舊活著,戴著柔軟的灰色帽子、穿著灰色連衣裙……再次令人恐懼的念頭:死亡、骷髏、自然的想法交織著心中的痛苦。我的死亡正變得更加真實無比。有一種強烈感受想要在母親身旁,在空無一切之中與她相聚。我回憶起母親曾經說過關於死亡的事情。我想起無數次自己故意與母親保持距離,以便獨處、獨立,而不是感覺自己成為整個憤怒悔恨和愧疚感的一部分。……母親的最後遺言,她會告訴我她的感受、恐懼和希望。而我卻從未對她敞開心扉,從未把一切都告訴她。……但這一切都變得毫無意義了。世界已失去色彩。……所有事物都徹底從我的生活中消失了。……我確實缺乏真正的性格。(Malinowski 1967: 297-8)

《日記》結束在這句令人動容的自我懺悔,同時這項覺悟轉為一種令人驚訝的補償動力──四年後的《西太平洋的航海者》從此駛離感性猶豫,朝向完全相反的科學研究航道前進。

《日記》的出版使我們對於馬凌諾斯基遺產的「田野工作」方法獲得更深度認識的同時,它也刺激了前所未有的民族誌覺察(ethnographic insight)──一種有關田野工作者自身的反思書寫。於是,以這種態度重新看待自馬凌諾斯基以來的人類學知識理論,能夠闡述論述上的複雜迂迴,也兼容著無可避免的同情與一定程度的理解。並且重要的是,透過這些同情與理解讓我們明白人類學知識生產與田野工作者自身困境之間的裂隙,而非訴求道德層次上的虛乏撫平。

這位樹立現代田野方法論的研究者將其稱為「民族誌研究者的魔法」,奠定了不同於過去「安樂椅上的人類學家」、同時有別於其他學科專業的人類學研究方法論(見本書第三章)。一九三○年代,歐洲開啟了非洲民族誌研究的時代,由美國洛克菲勒基金會贊助的「非洲研究」,在當時倫敦政經學院人類學系系主任馬凌諾斯基(一九二七~一九三八)的主導下,建制了這門學科自身知識體系的實踐方式。 自此之後,所有人類學研究者都被要求經過「田野工作」這種儀式般洗禮方能獲得專業職場上的肯認。「田野工作」因而帶來保障:人類學家抱持文化相對主義立場「置身田野現場」(being there),從而獲得話語的職權,獲得「在地者觀點」的發言人身分,闡述一個深信未受其他文明汙染的部落本眞性以及後續的「拯救」任務(林徐達 2019a: 122-3)。然而,以這種「長期置身田野」作為人類學敍說職權的研究範式,卻反映了這門學科自古典時期以來始終存在的兩項憂慮:一是對於自身學科面對客觀、系統、可複製檢測等科學有效性指標的擔憂,另一則是對於西方帝國主義全盛時期的人類學行動與殖民主義的糾葛有著倫理道德上的芥蒂(Geertz 2000: 94)。

這兩項關於「民族誌研究範式與職權」的憂慮,持續在葛茲的詮釋人類學(1973, 1983)、史托金的歷史人類學研究(1987, 1992)與他所主持編輯的「人類學歷史」系列專書(1983-2010), 以及本書作者的論著觀點上得到闡述。但隨著民族誌田野調查方式廣為普及,此刻卻又面臨了新的困境。

一方面,一九八○年代美國詮釋人類學將單向的「在地者觀點」推展至在地者與人類學家雙向共塑的「地方知識」(見Geertz 1983),使得這種「追求本眞性」的科學式命題獲得解脫。詮釋人類學主張將文化視為文本閱讀經驗,提出對研究主體的多義性闡釋。這仰賴一定程度的詮釋與翻譯,進而使得人類學家有能力理解一個社群是如何在他們的現實與幻想之間達成有意義的連結(Geertz 1983)。因此,民族誌書寫不再是單純的記錄謄寫,而成為一項「編寫」(fiction)的文本。也正是因為這項文本編寫的本質性,我們方才確切了解到「民族誌眞實」本質上都是部分的眞實,「具備承諾但卻是不完全的」。這是一種眞實的人為編寫,它讓民族誌眞實彰顯了權力在不斷變化的世界中所持續給出的矛盾(見Clifford 1986;同時見本書各處)。

另一方面,包括社會學、教育學、文化政治、歷史學、經濟學,甚至文學或藝術創作等諸多學科訓練,逐漸廣泛挪用人類學式田野調查,加速了田野實踐的普遍化,同時「去神祕化」(demystify)自身這項專業訓練的獨特調查方法(林徐達 2019b;同時見Geertz 2000: ch5)。這又帶來一項副作用:原先對人類學家來說,田野工作使得人類學家具備一種混入的覺察能力(in-wrought perceptions),這種獨特感知力讓人類學分析和在場目睹的力量(the power of witness)能夠抵達在地者所感知的內容(Geertz 2003: 29)。然而今日這項過度強調操作技術面的跨學科應用,卻導致了田野調查被固著在一個僵化的質性概念,以為「出門即是田野、訪談便具深度」,而非伴隨「參與觀察」所帶來對於長期置身田野的允諾。結果是,這項調查範式對於自身人類學專業必然帶來(至少在科學和倫理上)民族誌覺察,但跨學科的田野技術操作卻逐漸稀釋了人類學作為獨特的異文化調查之學科訓練,甚至反向加深了民族誌田野工作方法的刻板印象。

反思書寫

無論如何,當一九六七年史丹佛大學出版社將日記定名為《一本嚴格意義下的日記》,顯然預料到日記內容可能引起的波瀾(事實上也確實如此)。然而,即便排除民族誌田野工作者的倫理爭議,《日記》仍在人類學知識上引起兩個面向上的議題。

一是《日記》透露了「人類學家究竟如何工作」,並且對於「人類學同理」感到懷疑。從《日記》裡,我們發現田野工作者憑藉的並非感知在地者的感知(也不會是感性),而是「通過」(with)、「藉由」(by means of)、「經由」(through)這種翻譯途徑(Geertz 1983)。這其中,「翻譯」不再是馬凌諾斯基世代裡使用自身的語言理解異地語言,而是透過「描述」──描述即是一種翻譯,「翻譯」因而成為一種將「意義」從這個論述搬移到另一個論述的工作。葛茲以為,人類學家憑藉的是詮釋循環的兩極擺盪,而不是「佯裝擁有超乎常人的體察能力」。《日記》表達出馬凌諾斯基的田野調查手段不是透過「參與觀察」(葛茲認為這是一種願望而非方法),而是在文學困境下「參與描述」。因而,將馬凌諾斯基從情緒的黑暗世界裡拯救出來的,不是他(或是我們誤以為)的「人類學同理」,而是他的工作能力──「簡直難以置信的工作能力」(葛茲的形容)。這種難以置信的成果甚至讓我們懷疑這位絕倫出眾的田野工作者,是否經由大量資料的搜集來彌補他的情色幻想、過度手淫以及罪惡感,甚至對於母親的思念與懊悔?

二是《日記》的出版為人類學文本主義下的「第一人稱書寫」帶來隱憂。這是關於「我-目睹」(I-witnessing)類型的書寫形式,在最直白的意義下證實了民族誌作者的「置身田野現場」。然而,此一自我陳述的經驗書寫者,卻無時不刻提醒敍說者,此刻的紀錄將使得他成為未來出版品的作者。於是,當這位書寫者以這種「日記形式」記錄下個人經驗時,在書寫意識上存在著一位有別於上帝的潛在讀者。這種「喚起他者」的敍說形式──個人書寫自身的同時卻明白不是為自己所寫──使得人類學陳述者更多時候是一位「不可靠的敍說者」(Geertz 1988: 96)。如此一來,當代人類學界信誓旦旦的「反思書寫」,反省對象究竟是作者自身,還是這位願意甚至刻意讓讀者以為看見了的裸露的人類學家形象?或者,讀者想要閱讀的內容,究竟是透過人類學描述而得以認識的那個異文化族群,還是這位田野工作者的「民族誌魔鏡」身影?或許我們可以這麼說,當馬凌諾斯基的私密日記意外成為公開出版品之後,這便意味著自我經驗敍事再也不是那麼純碎的私人話語了。

這類的自我經驗書寫再現了一位高度飽和的作者,甚至是過度飽和的人類學文本,並且重新質疑了書寫上的「我們」:「我們」究竟是誰?或者「我並不訴諸於任何的『我們』」(I don't appeal to any“ we”; Rabinow 1986: 261);因此,我也不屬於任何我們。於是,相較於原先古典民族誌裡的「作者消失於讀本之中」,自我經驗書寫卻是「作者現身於讀者面前」。自我經驗的民族誌作者與他所彈射出去的假想讀者,既完成了「我們」,使得拋出去的獨白式話語有了降落的對象,同時又宣告了「我們」的對立,以獲得唯一且完整書寫職權的民族誌書寫形式。結果是,人類學作品既表達了擁抱異文化他者的熱切盼望,又同時營造了田野工作者的孤獨身影。就這點來說,《憂鬱的熱帶》仍是其中的佼佼者(同時見本書導論)。

以這種「事實之後」的立場來回顧那個令人困惑、但帶來思考刺激的一九八○年代,西方人類學界確實對於自身學科訓練感到懷疑,其中包括過往殖民主義式的介入姿態、書寫修辭上的道德疑慮,與無可避免的研究倫理等議題(見林徐達 2015:6)。一九八六年出版的兩本著作──《書寫文化》和《文化批判人類學》──所提出的論述和概念,在當時的人類學思潮中獲得矚目並崛起,持續成為日後數十年學界授課的經典教材。其中,克里弗德於《書寫文化》中認為,民族誌書寫有效地將部落他者予以文本化,並提供民族誌作者、民族誌的書寫對象,以及讀者一種特殊的現實感,這種現實感除了表達時間流動的概念以及含糊不淸、移動的歷史當下之外,更是一種共時性懸置(synchronic suspension, 1986:111)。至此,一九八○年代的人類學論述開展了民族誌書寫的內部覺察。

人類學「反思轉向」(reflexive turn)離開了前述第一人稱喃喃自語式的經驗書寫,轉向自身學科訓練提出一系列獨立卻彼此呼應的質問(見林徐達 2015)。這些論述表達了人類學知識的困境與反身性:再現危機(Marcus and Fischer 1986)──民族誌書寫中的「在地者觀點」究竟是誰的觀點?在地者(只能)永遠活在原始樣貌的「民族誌當下」批判(Fabian 1983; Crapanzano 1986; Appadurai 1988),以及田野地點的封閉性(Geertz 1988; Gupta and Ferguson 1997; Clifford 1997)、田野工作的「神祕性」(Rabinow 1977; Geertz 1995)、民族誌「職權」(見本書第一章)、「部分眞實」(Clifford 1986)、「詩學」的修辭轉向(見《書寫文化》書名副標題,一九八六)、本眞性(Boon 1983,以及三部曲各處)等。

總括來說,這些反思性議題多來自西方人類學界的訓練傳統──馬凌諾斯基的「在地者觀點」、伊凡普里查的「幻燈片式」民族誌、民族誌作者「置身於田野現場卻消失於文本」的書寫風格、地方知識的正當性、現代跨國主義和全球體系的人類學挑戰等。這種人類學反身性彰顯了若干「後現代式」的民族誌書寫:強調多音(這是對自己與分裂出來「他者」的顚覆)、異質(反對均質的分布以至於掩蓋了他者差異性)、拼貼(作為不預期、非連續性的特質),並且偏好田野調查的自身諷刺處境,藉以質疑理解的途徑,例如對自身田野工作的倫理學評價,由與報導人「和諧共處」(rapport)轉為「同謀」(complicity)的合作關係(Marcus 1998)。同時,當代人類學也批判西方文明與宗教救贖式的「白種人負擔」與原始部落的野蠻心智之間的主體部署。「田野調查的寓言昭示了民族誌書寫的反諷處境:來自殖民帝國的白人、在部落頭目家旁搭建的西方帳篷、徘徊於帳篷外的『野蠻人』、關鍵報導人的依賴和僕從的照料、菸草物資的索討和給予、白人的性焦慮和西方女體的幻想,或者是相襯於一九二○年代歐洲左翼資產階級關於理想主義道德與政治實踐二者結合的不可能性。」(林徐達 2015: 264)

緊接著,一九九○年代美國人類學界開啟關於「田野」如何束縛與限制了民族誌調查的省思論述(譬如古塔和弗格森於一九九七年合編的《人類學定位》,以及本書作者同年出版的《路徑》),「田野」概念不再是自中心前往邊緣、從文明的都會出發至一個靜態封閉的遙遠異地社會,有關「他們」與「我們」不同之處的長期調查工作也涉及多點移動、回返自身社會、研究議題多樣化等調查樣態。在這層考量下,人類學研究涉及了現代跨國接觸、全球性複雜網絡與流動,或是混雜式本眞等辯證議題,在在都有別於當初田野調查處理議題的模式。一如葛茲在《作品與生命》(一九八八)所強調的:「從此事情變得不再那麼簡單了,原先人類學致力維持均衡的等式兩端──將自身所處的第一世界予以廉價裝飾,而對於置身現場的第三世界加以歌頌──現在更多的是嘲弄而非平衡。」此一論點在本書中似曾相似:「在一個擁有太多聲音同時發言的世界裡,各種融合和嘲弄諷刺的創作正在成為規則,而非成為異例。」(見本書第三章。)

《文化的困境》、《路徑》、《復返》三部曲

本譯注計畫原著作者克里弗德接續的三本著作《文化的困境》(The Predicament of Culture, 1988)、《路徑》(Routes, 1997)、《復返》(Returns, 2013)正是承續上述思潮。此三部作品不只視為「一組三部曲的圓成,更是一系列持續的反思,以及對時代變遷的回應」(見《復返》〈序〉)。《文化的困境》、《路徑》、《復返》既各自擁有論述主題,又前後呼應地聚焦於人類學實踐與思想史,以及原民社群與殖民發展史等組合討論。這系列作品讓我們了解到當代原民社群在世界主義與全球現代性的過程中所涉及有關現代跨國活動、殖民經驗、政治記憶與文化身分等議題,並且透過實用主義手段與全球化勢力,周旋於各種不同的資本主義和特定的國家霸權(林徐達 2015)。因此,當代的原民文化復振從來不是一個從「殖民壓迫」朝向「解放獨立」的簡單過程,而是在「殖民/解殖/後殖民」轉換的不確定關係中的各式接觸、交換、抵抗和衝突。在這種民族誌現實主義之下,我們終會領悟到原民文物復返運動與博物館收藏正義,有賴於殖民歷史與後殖民原民主張的彼此協商與合作。

在作者精確並帶有個人詩意的修辭風格下(其中若干章節展現了具實驗色彩的書寫),這三部作品延續了《書寫文化》中「部分眞實」觀點,主張在原先人們認為的單一歷史現實中騰出不同的理解空間。一如作者在《路徑》所言:「我們是否可以維持一種更複雜、同時更不穩定的限制和可能性的概念,嚴峻又充滿希望的願景?」因而作者提出「諸多歷史」(histories)這一觀點作為貫穿整個三部曲的核心思想—在《文化的困境》裡反駁文化「非存即亡」的有機論述;在《路徑》裡闡述羅斯堡的諸多過往;在《復返》裡賦予「偶然性銜接」的歷史辯證。

《文化的困境》首先指認了民族誌現代性所面臨的「文化同質性」窘境(或者說是,「純粹產物已然瘋狂」),試圖說明民族誌職權中「參與觀察」在身體與知識經驗上的文化轉譯,或是民族誌的超現實主義元素喚起文化價値的片斷化與異文化並置。克里弗德以為,田野工作的參與觀察迫使民族誌調查者在實踐上和知識上遭遇文化翻譯的處境,這其中包括語言的學習、某種程度的直接介入與對話,以及個人和文化期待上經常受到的妨礙(1988: 24-25)。但是,即便民族誌經由一連串密集式經驗與對話得以詮釋他者文化,這種研究經驗如何轉化成權威的寫作經驗?或者,個別的作者如何經由權力關係以及借助抽象方式,捕捉這種跨文化遭逢?這種往返於人類學田野工作和民族誌書寫的異文化認識與策略(在《路徑》與《復返》逐漸以「移轉」指稱之)──包括自我意識的錯雜、文化混雜的領受性、母語的系統性觀察與外語的資料記錄二者的翻譯、預設的讀者群、與報導人建立「同盟陣線」的共謀策略(sentimental rapport)等──其中的交錯往返,流動且具彈性,沒有固定的劇本(scenario)卻即興式一致(improvisational correspondence;見林徐達 2015: 260)。

此一「文化移轉」概念(cultural displacement)揭示了《路徑》的核心主題:該書著眼於「人們在移轉過程間所形成的差異、交錯的文化經驗,以及一個愈趨緊密連接、但非同質的世界結構與可能性」(見《路徑》〈序〉)。因而,移轉經驗以文化根本要素(roots)的形態出現,表達「自我和他者的一連串遭逢」(見本書第五章),而不是一種單純路徑或延伸(routes)。克里弗德認為,將「田野想像成一種慣習,而非一個地點」(1999: 69;見《路徑》第三章,以下同),這並非刻意抵制或反駁過往研究範式—田野自始以來便是制度化暫居與旅行經驗的組合—而是「田野成為一種旅行的相遇;將田野去中心化,成為自然的暫居經驗」。於是,「旅行成為一段大量、並陳與熱情的短暫(文化)遭逢。」旅行因而成為一個包含愈來愈多複雜經驗的實踐樣態,過程中的互動與跨越動搖了原先文化假設中所謂的「在地主義」。於是,克里弗德將「進入田野」視為一項旅行經驗,突顯歷史性與政治上界定邊界的具體行為,藉由這種對世界性的強調,將民族誌路徑推往當代各種可能性、延伸性與複雜化。克里弗德以為,這樣的改變挑戰了原先「將原始研究客體視為浪漫、受威脅、具古意與簡單的研究對象之態度」。

最後,《復返》接續一九八○和九○年代以降的「多樣性」論述基礎,克里弗德在〈序言〉中陳述:「我在《文化的困境》裡許多文章(以它們對一言堂權威的否定,以它們致力於多樣化和實驗)可以由此獲得理解。《路徑》是同一種批判氛圍的產物,哪怕它對新興形式(兼含「離散」形式和「原住」形式)的接受暗示著更多其他東西。《復返》雖仍帶有一九九○年代的烙印,卻開始記錄一種新的歷史氛圍。」於是《復返》試圖描述這個銜接性的多中心總體,藉以彰顯一種多元的時代精神,一團糾結的諸多歷史,並且提出對本眞性的懷疑,從而呈現一種小寫複數形式的歷史觀,以便尋找「一個複雜、協商、歷史偶然的眞實」(同時見本書第二章)。這種對於「不協調的緊張處境」呼應了克里弗德在本書裡認為,這種民族誌書寫可以「避免將各種文化描繪成有機的整體,或是描繪為一個屈從於連續的、解釋性的話語中,統一的、現實的世界」(1988: 147;見本書第四章)。

在現代思想領域之中,人類學專業執著在「小寫的複數他者」之中,試圖建立新的社會研究取向(Geertz 2000: 96)。然而由於當代世界已經不再具備舊時代對於傳統和文化本眞性的標準化定義,一如阿帕度萊所言,「沒有人能夠宣稱對於社會生活獨特性的理解擁有優先權」(1996: 55)。對於這門學科企圖挑戰原先古典人類學教條中「在道德、情緒與理智上皆為單一標準的世界」此核心使命來說,田野資料證明「它不是什麼」比起指認「它是什麼」來得更加迫切(Geertz 2010: 17;同時見林徐達 2011: 154)。因而,正是人類學所展現眾聲喧嘩般的詮釋內容與表達形式(見本書第一章),彰顯了當代人類學的價値與精神。

在這些「近迫vs.退縮、自信的經驗主義vs. 淸澈的不確定性(lucid uncertainty,見《路徑》各處)、孤立的穩定vs.興奮的騷動、在地的直接性vs.無中心的折射」等多樣的世界處境裡(Geertz 2000: 116-7),今日的人類學作為一門精通特殊、差異、異質的學問,該如何展現這項有別於其他學科知識的專業,以維護這個複雜社會不至於傾向單一的見解?對於人類學來說,田野工作帶給人類學此一專業在社會文化獨特性上的刺激與思考:自身學科的田野調查是否淪為資料搜集的管道或封閉場域?我們又以什麼姿態進入田野呢?這項「維持與當地居民長期互動關係」的田野倫理允諾,如今還有效嗎?人類學家是否具有能力保持對流動的異質性與混雜本眞性的現實感呢?

《文化的困境》、《路徑》、《復返》三部曲可以視為上述一系列問題的回應,並且延續前述《書寫文化》以及《文化批判人類學》的討論,同時也是葛茲《作品與生命》(一九八八)、《後事實追尋》(一九九五)的接續對話。當上述四本著作在當今華文學術界陸續已有繁體或簡體版譯本,唯獨克里弗德此三部作品至今仍尙未有任何華文譯作(反觀日本已有此三部曲中之《文化の窮状—二十世紀の民族誌、文学、芸術》(二○○三)、《ルーツ—20世紀後期の旅と翻訳》[二○○二]譯本)。此刻,無論是在當代思潮或是論著生產上,克里弗德的《文化的困境》、《路徑》、《復返》三部曲著作更具急迫性:希望此三部曲譯注計畫將有助於國內學界相關領域理解當代文化研究之方法論與知識論省思,以及當代民族誌書寫思潮等課題,這其中包括廣義人類學研究與相關田野工作調查,也涵蓋了當代原住民族運動、歷史、文學、美學,與倫理學。

也許,我們每個人都曾經是一九四一年紐約的李維史陀,對於身旁那位拿著派克鋼筆的印地安人感到錯愕,並且透過自己的理解套路試圖解開眼前的文化困境,以為這位印地安人或許僅僅是衰敗族群中的倖存者。但往往這些李維史陀(以及我們)眼中羸弱不堪的微渺族群,正在他們的路徑上復返、延續、迂迴,或是持續爭議著。如同本書中提及《初步蘭板球》(一九七五)影像中的臉部彩繪、豔麗的陣容、二戰跳島攻擊的模仿與重演,既重現了殖民歷史經驗又有著在地文化的巧妙適應,它既是本土化的板球運動又是世界的初步蘭群島。這一切都偶然地聚集在那只藍色愛迪達運動袋。確實,「非常漂亮」。

引用書目

一、中文書目

林徐達

二○一一〈論地方知識的所有權與研究職權:從詮釋人類學的觀點省思Lahuy「論文返鄉口試」〉,《台灣人類學刊》九(一):一四七~一八五。

二○一五《詮釋人類學:民族誌閱讀與書寫的交互評註》。台北:桂冠。

二○一九a〈藝術,在田野之中:田野調查、當代藝術創作,與人類學〉,《藝術家雜誌》第五三一期,八月號,頁一二二~一二七。

二○一九b〈淸澈的不確定性〉,《路徑》出版序,頁i~iv。台北:桂冠。

二、英文書目

Appadurai, Arjun

1988 “Putting Hierarchy in Its Place,” in Cultural Anthropology 1(3): 36-49.

1996 Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Boon, James A.

1983 Other Tribes, Other Scribes: Symbolic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

Clifford, James

1986 “Introduction: Partial Truths,” in Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, edited by James Clifford and George E. Marcus, pp.1-26. Berkeley: University of California Press.

1988 The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge: Harvard University Press.

1997 Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge: Harvard University Press.

2013 Returns: Becoming Indigenous in the Twenty-First Century. Cambridge: Harvard University Press.

Crapanzano, Vincent

1986 “Hermes’ Dilemma: The Making of Subversion in Ethnographic Description,” in Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, edited by James Cli_ord and George E. Marcus, pp. 51-76. Berkeley: University of California Press.

Fabian, Johannes

1983 Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object. New York: Columbia University.

Fischer, Michael M. J.

1986 “Ethnicity and the Post-Modern Arts of Memory,” in Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, edited by James Cli_ord and George E. Marcus, pp.194-233. Berkeley: University of California Press.

Geertz, Clifford

1973 The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.

1983 Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books.

1988 Works and Lives: The Anthropologist as Author. Stanford: Stanford University Press.

1995 After the Fact: Two Countries, Four Decades, One Anthropologist. Cambridge: Harvard University Press.

2000 Available Light: Anthropological Reflections on Philosophical Topics. Princeton: Princeton University Press.

2003 “A Strange Romance: Anthropology and Literature,” in Profession, pp. 28-36. MLA Journal.

2010 Life among the Anthros and Other Essays, edited by Fred Inglis. Princeton: Princeton University Press.

Gupta, Akhil and James Ferguson

1997 “Discipline and Practice: ‘The Field’ as Site, Method, and Location in Anthropology,” in Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science, edited by Akhil Gupta and James Ferguson, pp.1-46. Berkeley: University of California Press.

Malinowski, Bronislaw

1922 Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. New York: Waveland Press.

1967 A Diary in the Strict Sense of the Term. Palo Alto: Stanford University Press.

Marcus, George E.

1998 Ethnography through Thick & Thin. Princeton: Princeton University Press.

Marcus, George E. and Michael M. J. Fischer

1986 Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press.

Rabinow, Paul

1977 Reflections on Fieldwork in Morocco. Berkeley: University of California Press.

1986 “Representations are Social Facts: Modernity and Post-Modernity in Anthropology,” in Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, edited by James Clifford and George E. Marcus, pp. 234-261. Berkeley: University of California Press.

Stocking, George

1987 Victorian Anthropology. New York: The Free Press.

1992 The Ethnographer’s Magic and Other Essays in the History of Anthropology. Madison: University of Wisconsin Press.

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

林徐達 《文化的困境》導讀:馬凌諾斯基遺產與當代民族誌覺察 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/7016 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應