愛上瘋狂田野

忍受荒誕是在異世界生存的基本技能

時值2009年初秋,我正在申請研究簽證。我的指導老師海夫納堅信我既然拿了美國國家科學基金會(NSF)的補助去印尼出田野,一定要用最高標準要求自己,使用正規的研究簽證入境。若以觀光之名行研究之實,對他跟我還有學校乃至NSF都將構成不名譽。為此,我謹慎地將申請研究簽證的整批文件備妥、快遞寄到紐約印尼大使館,然後致電。我以為自己資料準備得滴水不漏,萬萬沒有想到,印尼大使館跟我根本並沒有活在同一個宇宙:他們完全不知道,他們的國家最近已經把處理外國學者研究簽證的權責從國科會(LIPPI)轉移到科技部(RISTEK)。

「拜託,請相信我,」我的雙耳已經輪流貼著智障型貝殼手機有半小時之久,耐著性子對著電話那頭的大使館女士說,「政府真的已經換了受理研究簽證的單位,我知道以前都是LIPPI,但現在真的是RISTEK,就是我繳交的那份表格⋯⋯」

「我從來沒聽過什麼RISTEK,我只知道LIPPI,」對方斬釘截鐵的說,「我建議妳上我們的官方網站下載LIPPI的表格。」

面對這種有理說不清的狀態,我只好請我的田野地沙拉迪加市著名的基督教大學的同事幫我。可惜,她們經過幾番努力,卻得到政府基層人員非常負面的回應,甚至有人控訴她們在說謊,使我感到自責。時間一天一天過去,事情毫無進展,眼看就要十月了。我的研究計畫與預計未來一年田野結束後九月就回到波士頓教書賺生活費的計畫也因為這樣完全泡湯了。完蛋了。我絕對來不及在明年九月前回來。

奇怪的是,幾天後,紐約的印尼大使館不知為何突然搞懂了他們國家的新制度,終於受理我的申請。但沒多久,我又遇到另一個關卡。通常,申請研究簽證需要一份當地研究機構所提供的官方邀請信函,而我理所當然選擇了當地最高學府莎蒂亞瓦帢那基督教大學。但印尼政府認為,我的研究計畫既然同時涉及穆斯林社群與基督徒社群,必須也要有伊斯蘭學術機構為我背書。這要求雖然麻煩,但不無道理。問題是,田野地最高的伊斯蘭學術機構是國立伊斯蘭高等教育院,當下那裡我誰也不認識。但不能再拖下去了。心急如焚的我,寫了好幾封過度禮貌的電子郵件給伊斯蘭高等教育院,結果都石沈大海。日子一天天飛逝。我開始擔心自己會不會整個學期因為卡在一個簽證而歸組壞了了。

就是在這個moment,蘇兄出現了。蘇兄本名蘇開頭,但由於與一位印尼吃人魔王同名,所以暫時不稱呼本名以免誤會。蘇兄是我在波士頓大學博士班的印尼學弟,他是一位超級網紅,粉絲遍及印尼國內與海外印尼社群。了解狀況後,他一派輕鬆的說交給他,接著迅速副件寄給我一封他寄給某位伊斯蘭高等教育院高層的信件。然後,嘩拉嘩拉地,二十四小時內,一封有簽名有蓋章的官方邀請贊助函已經掃描成檔案,降臨在我的電子信箱。

幾日後,帶著簽證的我終於飛到印尼,準備迎戰雅加達官僚叢林,為的是獲得有效期一年的居留簽證。這流程可費時一星期至一個月,要跑至少兩次科技部、移民署、警政署、以及內政部,但不保證每次都有結果。每一關都會有面試,時間長度都如橡膠般可長可短。偏偏雅加達市區在任何點與點之間,永遠是彼岸花的宇宙大塞車。好不容易撐過塞車衝到了政府機關後,還得大排長龍填單等候、期待不要中暑或被二手菸嗆暈,然後希望公務人員不要漠視一堆還在排隊的人就若無其事地提早下班。

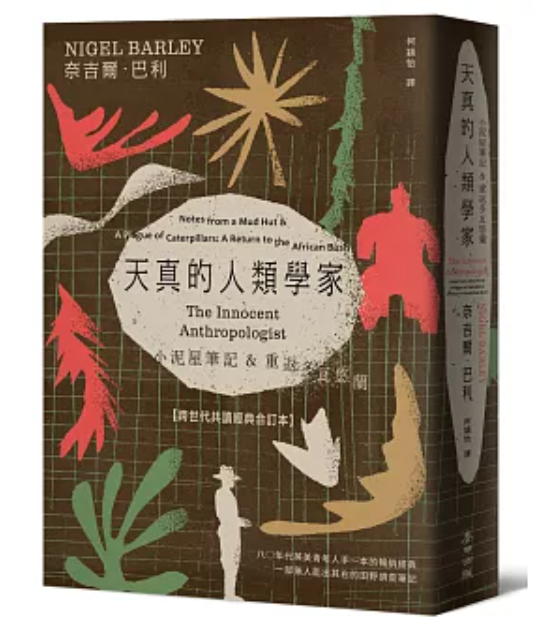

當然,官僚迷宮不過是瘋狂田野的起點罷了。在風塵僕僕地來到沙拉迪加整頓好住所後,每日的吵雜混亂、社交距離負二十五、「橡膠時間」(通常比預定晚兩個小時,但有時又會提早一小時開始)、被放鴿子、被性暗示、被借錢、被雞同鴨講、被路邊毒梟問要不要買毒品(對方表示他誤認我為當地少數韓國移民)、被男人說教、被迫喝井水因此一直破病(我的前導田野在2007年夏天,那次我斷斷續續上吐下瀉了九個星期)⋯⋯這一切狗屁倒灶,都是田野的主旋律,而不是伴奏而已。而這些,也恰恰好是《天真的人類學家》的核心主題。當年此書在英國出版就轟動一時,但也受到學界猛烈抨擊。大英國協社會人類學學會怒批巴利丟盡所有人類學家的臉、使得人類學蒙上恥辱。這本書卻持續暢銷,躋身人類學相關書籍最熱賣清單之中。

約莫四十年後的今日,我們已經相當熟悉人類學家絕對不是全知全能的這個道理。我們也經歷過後現代風潮的「反思民族誌」吃到飽的年代。甚至在二十一世紀公共人類學成為顯學的當下,已經沒有人會認為人類學者的參與觀察必須完全客觀中立、不帶有任何立場。那種天真素樸的客觀主義早已被揚棄了。在這樣的前提下,重新閱讀《天真的人類學家》,卻還是能感到歷久彌新。

不管是否欣賞本書的書寫策略,它都已然成為了一部人類學家之「田野自傳」的經典。它幫助我們清楚看見人類學家往往要經歷過的「異世界折磨」才能真正捕捉到的「田野」。再者,田野的瘋狂其實也是當地人生活的真實樣貌,因此也是「實證」研究的基礎。最後,這些田野瘋狂歷險,也會使得人類學家更貼近當地的靈魂。也就是說,這些經歷並非全是徒然,而是可能協助累積文化敏銳度與社會信任,意外促使田野工作者找到分析突破點的「練功」。

就像巴利因為時常跟多瓦悠村民一起經歷一堆荒誕事情,才使得他最後能精準地找到多瓦悠核心儀式的合理分析那般,我在中爪哇,也曾經傻傻的跟著穆斯林組織「先知的追隨者」(會員三千萬人)上了開往傳說中的全國大會的巴士,從日出到日落,朝五到晚九,除了上廁所之外都在遊覽車上面,最後才發現除了我以外整台車都知道這場日惹之旅本來就只是去「增加塞車以湊熱鬧」的助陣,根本沒有要進入會場(暈~)。因禍得福的是,因為在巴士與大家強迫親密一整天,我有充分的時間跟多位報導人聊天,我因此搞懂了不同組織與鄰里清真寺的關係,更增加了人們對我的信任,從此凡事對我掏心掏肺。

田野的荒誕,往往意味著報導人與田野工作者接觸時所體現的血肉和靈魂,而「血肉靈魂」是田野觀察的菁華,不同於「骨架」屬於具備各種統計意義的「可量化資料」。沈浸式理解的田野魂不只存在於古典的政治、經濟、親屬、宗教範疇中,也持續穿透在更議題取向的性別、生態、科技、正義等人類學課題之中。

荒誕不是問題,因為問題只在於:你的故事是否具有血肉靈魂?

或許有的人認為《天真的人類學家》讓人類學家顏面掃地,但對我來說,這本書只是讓人類學顯得更加迷人而已。因為田野貴在真實的震撼,而真實的震撼恰好來自瘋狂。

20240411。銀河系。西子灣

奈吉爾.巴利 (Nigel Barley)《天真的人類學家:小泥屋筆記 & 重返多瓦悠蘭 【跨世代共讀經典合訂本】》。 何穎怡譯。麥田出版。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

趙恩潔 愛上瘋狂田野: 忍受荒誕是在異世界生存的基本技能 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/7042 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

笑死了,我上个月打算申请印尼日惹UGM的人类学院系,结果注册一通下来官网上压根没有这个选项(我还是按官方指示注册的!),给人家发了好几封邮件,慢悠悠地回了我一句“抱歉我不知道,去找招生处”,血压快爆了......招生简章也拿不出来

看到老师您09年前往印尼遇到这么多幺蛾子,顿时感同身受,这个办事效率和官僚主义这十几年压根没变啊喂!

發表新回應