小木屋筆記(上)

人類學家會隨時間而自然老去,但田野工作卻不會隨時間而自然完成。於是,在2008年2月底的某一天,我終於鐵了心,決定將我那漫長的春節假期劃下一個遲來的句點──我再不開工,這年假就要延伸成暑假的一部分了。十分熟練地,我先查詢了一週氣象,從眾多陰時多雲短暫雨的日子之中挑出一個看似(但願是)風平浪靜的日期,然後訂了機票,確定好客運、火車和公車之間的銜接時程。沙盤推演到萬無一失之後,接下來便是焚香祝禱,祈求老天給個面子,讓我此行能夠一路順風;某位蘭嶼朋友則是祝福我「一路好走」。

http://www.flickr.com/photos/jerryfu/7466904166/

從台東往蘭嶼的航程總是那麼詭譎多變,在東北季風盛行的季節裏尤其如此。只要風向一偏轉,往返於台東-蘭嶼的Do-228型19人座小飛機便極有可能無法順利降落,否則將有撞山或落海之虞。老經驗的機師有時願意賭一賭運氣,把握風勢轉弱的片刻即時從台東機場起飛。乘客聽到登機通知時多半是歡天喜地,等到真正飛上了天空便開始呼天搶地的情況也不少。當機身彷彿枯枝落葉般在天際亂流之中無助地翻攪著,此情此景難免會讓人開始留戀人世,或者期待來生。即便是面對惡劣天候仍能臨危不亂、處變不驚的智勇之士(不包括我,我是腦袋一片空白的那一種),上天還是有辦法教導他們順服。在飛機安然穿破雲層,翠綠的蘭嶼島已經近在眼前的時刻,偶爾也會上演這樣的戲碼:副機長拿出個預先準備好的牌子朝著機內乘客晃呀晃,然後飛機便來個大迴轉。牌子上頭寫著:「因地面風速超限無法降落,本機將折返台東豐年機場」。蘭嶼都在我腳下面了,我居然還得回台東?此時,任誰都想背個降落傘、打開艙門直接往下跳。

就如同季風吹蝕地貌那樣,田野工作磨蝕我的人生觀,成了今天這種既神經質又大而化之的混合型態。對我而言,訂到機票不算什麼、及時趕到機場不算什麼、搭上飛機不算什麼、就連看見蘭嶼都不算什麼。一直要等到我的雙腳穩穩地踏上了蘭嶼的土地,我才會認為自己回到了蘭嶼。另一方面,我也清楚不論我有多麼戰戰兢兢,結果總是謀事在人,成事在天。不過,即使今天的航班一個個接連取消,只要我抱持著「老子跟你拼了」的決心繼續在機場排後補,回去也只是遲早的事──我的下一站若不是蘭嶼,就是天堂!

或許是老天同情我這半年以來,以社區服務為己任、置個人論文於度外,以致於除了釘板模和修電腦之外啥也沒學到的艱難處境,這回的蘭嶼行竟是超乎想像的順利。不但從台中、高雄、台東再到蘭嶼的行程銜接得天衣無縫(儘管是因為我缺錢才必須搞得那麼複雜),就連邁出機艙,迎面而來的也是和煦的陽光和溫暖的南風。三月初的蘭嶼仍是不住地陰晴交替,但是隨著風向逐漸轉變,氣候也會隨之越來越穩定。雖然還要些時候,但蘭嶼即將進入她一年之中最美好的時節。

走出蘭嶼航空站,我騎上我那苦命(而且短命;不過這又是另一個故事了)的小白摩托車,沿著環島公路一路往南,過了紅頭部落之後再左轉騎上中橫公路,跨過山脊,大概半小時後就回到了東岸的野銀部落。這是我在蘭嶼的故鄉。

在放年假之前,我在當地朋友阿雄家的客廳(兼倉庫)已經寄住了好幾個月。我感謝他的慷慨,也對於每晚躺在泡麵和飲料之間、睡姿被眾人一覽無遺的生活毫無怨言。如果可以的話,要我這麼一直住下去其實也沒問題──顯然田野工作也磨蝕了我的羞恥心。不幸的是,在我回家過年前夕,我和阿雄卻為了一點小事鬧了點小彆扭;由於那事太過雞毛蒜皮,我僅剩的羞恥心實在無法容許我在此把它交待清楚。一般而言,鬧彆扭是不論哪種同居組合終究都會遇到的問題,只要雙方都願意以理性來溝通,再加上適度的妥協,必能化險為夷,鞏固情誼,乃至於相知相惜,共度一世……雖然我和阿雄並不想走到最後這一步。在當時,我倒是開始醞釀一個想法:我是不是該找間傳統屋來住住看?

野銀部落以其保存最為完整的傳統地下屋聚落而聞名全國,又以其保守與驃悍的民風而聞名全島;在歷史上,前者和後者多少有那麼一點關聯。很遺憾的是,目前整個部落只剩下老人還把傳統屋當成「家」來居住,而空屋率則隨著當地耆老的日漸凋零而持續上昇。少部分的中年人在繼承了父親的傳統屋之後,會將它們稍做整理當成民宿來經營。不過這類房型通常並非觀光客的首選,因此也不太會有什麼賺頭。更多的時候,那些傳統屋就只是空在那裡,沒人居住,也不作其他用途。我的前任房東阿友擁有一棟三層樓的水泥房,但他三不五時還是會回到他所繼承的傳統屋看看,拔拔草、稍微整理一下周遭環境,免得外觀看起來「像是屋主死掉了一樣」。只是據他說,沒人在房子裡頭生火煮飯,久了蟲子還是會把樑柱給蛀壞;「房子沒人住會壞掉,很可惜」。可惜也沒辦法。

我剛開始在野銀尋找落腳處的時候,阿友就很希望我能租他的老房子來住。照理說,能夠住在當地人的家屋裡頭,尤其還是傳統形式的那種,就算不是田野工作之必然,起碼也是人類學家的浪漫。只是,住進一間連當地人都不太想住的屋子裡頭,這又是另外一個層次的問題了。猶記得當時我在阿友的帶領下,在他的老房子內外四周勘查了一遍。「住地下屋好啊,冬暖夏涼,要把握良機~」,與我同行的學長在一旁不住地慫恿我。不過根據我所蒐集到的情報研判,學長根本就是詐騙集團。並不是說眼前這棟可能十年沒住過人的地下屋真的糟糕到哪裡去,而是屋內的一切完全超出我所能控制的範圍:風吹不透,陽光照不進,羊角只能繼續堆放在原處,陶罐也只能擱著不去管它,灶台、宗柱什麼的更不是我能動的東西,而它們顯然是塵土落腳、昆蟲過夜的好地方。我十分確信,我在整棟屋子的清掃工作完成之前就會鼻水流乾脫水而死;我對我個人的過敏體質抱持著無比的信心。基於「田野工作不是玩命」的理念,我決定還是不要一開始就讓自己承受如此激烈的文化驚嚇比較好。最後,我以每月三千塊的代價,租下了阿友他三樓透天厝裡的一間空房,包水包電,附獨立衛浴、兩扇窗戶和一張舒服的彈簧床。缺點則是阿友每次從窗外經過,都會探頭進來看看我在幹什麼;沒辦法,這是他家。

住傳統屋這件事就這麼擱了下來,不過我始終沒敢忘記。畢竟,關於人類學家在田野地裡該以什麼樣的方式過日子,大家並沒有個共識。難保我的口試委員會不會拿這件事當成是「深入當地生活」的一個判斷標準。此外,在蘭嶼租房子並不是件那麼容易的事,因為家裡凡有幾個空房間的,莫不期望著夏天能出租給觀光客,一天好賺他個三四百塊(per capita)。當地人並沒有意識到有意長租的人能為他們在冬天時提供一份穩定的收入,多半只想到長租型房客會在夏天時擋了他們的財路。此時,傳統屋倒成了一個不需太多來回奔波交涉,便能輕易覓得的棲身之所。

我衡量了一下客觀情勢,並佐以我那有點失準的自我認知:我覺得經過了這半年來的摸索,我應該已經逐漸掌握了當地的生存之道,或許可以開始嘗試一下更具挑戰性的生活了!於是,一切拍板定案。當我一回到野銀,便直奔阿友的家,開門見山地表達想要租他家老房子來住的意願。阿友是個老好人,他絲毫不在意上回我在他家前後只住了兩個月就走人,立刻便允諾了我的請求,而且房租仍然照著當初開給我的價碼不變:每月一千塊,不含水電費。不含電費,是因為蘭嶼的民生用電完全免費;不含水費,則是因為那棟屋子裡頭根本就沒水。

在城市的生活經驗告訴我:電費比水費貴,停電比停水嚴重。只要不是自然條件造成的水資源嚴重短缺,城市通常有能力保障其居民不致渴死,以及維持最起碼的衛生條件。然而一旦缺少電力,城市生活基本上就停擺了,長期下來甚至會危及城市供水的基本能力。因此,我懷著知足常樂的心,覺得有電可用已經幫我解決了一個大問題:我的室內有照明,電湯匙能燒水,手機能充電,電腦能開機,基本上就已經足夠讓我的日常生活在一定程度上保持我所習慣的那個樣子。至於水的問題,就看著辦吧!反正以前的人還不都是這麼過日子的?我過度樂觀地想著。

http://www.ohmygod.org.tw/OMRecom.aspx?ARID=A2012031000004

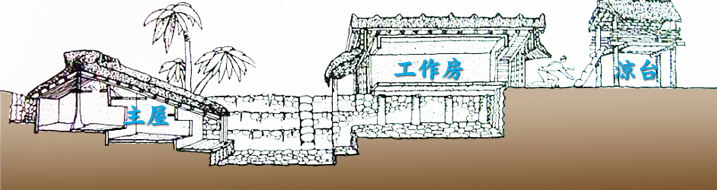

我的過敏體質並沒有在這半年內不藥而癒,這是個大問題。因此,儘管阿友說我可以隨便住,但我並沒有住進那裝滿了各種文化器物與過敏原的地下屋裡,而是搬入了主屋(vahay)的附屬建築,位於地表上的工作房(makarang)。和主屋相較,工作房裡的空間配置要簡單得多,當然也小上一些,而且屋頂挑高只有我半個人的高度,我在屋裡只能坐不能站。阿友並沒在工作房裡頭堆放什麼雜物,所以一眼望去沒什麼藏污納垢的死角,我只需要搬桶水來擦擦洗洗就可以維持最起碼的清潔。況且出入口(大概只有氣窗大小,我進出得用鑽的)開在地表上,空氣流通也不成問題。雖然我還沒百分之百確定,但這裡看起來已經初步符合了我的居住標準:不髒、不臭、不鬧鬼。

我花了一個早上的時間把屋裡的木頭地板給擦乾淨,鋪上了我在農會買的竹蓆。接著把我的家當通通給擺出來,該堆的堆,該掛的掛。當一切通通都就定位之後,我個人覺得,看起來還蠻像個樣子的。以後,這裡就是我在蘭嶼的家了!這也是我在這座小島上,頭一次擁有一塊能夠以我個人的意志來支配的空間──起碼一開始我是這麼以為的。

當我把小木屋裡的一切都整頓好,也差不多是午餐時間了。於是,我騎著摩托車到椰油村去找吃的(當時的野銀還沒人賣熟食),順道去農會買一些麵條、乾糧,還有兩大罐汽水。我決定這兩天就把這兩瓶垃圾飲料當成飲用水,然後我就可以拿空瓶來儲水,一瓶裝生水,另一瓶就裝煮沸過的水。至於水從哪裡來,我倒覺得問題不大:阿雄的老爸就住在我隔壁沒幾戶的地方,他對我向來很好,而且他家有接山泉水使用(事實上,我是整個傳統屋聚落裡唯一沒水用的一戶)。所以,我只要準備好容器,向他借點水來用應該不成問題。當你真正需要幫助的時候,蘭嶼人絕對不會見死不救,這點倒是讓我十分安心。

只是生活之中仍然有些事情,不是單靠那一兩瓶水就可以解決的。經過一整天的東奔西跑,到了傍晚時分我渾身臭汗地回到野銀,這時才意識到我應該要洗個澡才對。但是,野銀又沒有學校之類的公共設施,除了別人家裡,哪裡還有源源不絕的水可用?左思右想,我只好硬著頭皮到阿友家借浴室,畢竟他是全村之中唯一可能需要為此負責的人。草草沖個澡了事之後,今天的危機暫時解除,但明天的問題仍待解決。當天晚上,我就在小木屋裡盤算著接下來的日子該怎麼過下去。我個人其實不太願意老是為了這種生活起居基本事項去麻煩別人,給別人留下「嘖,那傢伙又來洗澡了」的不良印象。這時候,我突然想起書中的記載:以前的蘭嶼人在一整天上山下海的工作結束之後,會在河流或泉水旁先洗個澡,清潔身體之後再回家。那我明天乾脆就比照辦理好了?

住在野銀的好處之一,就是部落南邊的海岸就有一處露天冷泉,範圍還不小,是遊客夏日戲水的好去處。只是初春跟盛夏的狀況不同,洗澡跟戲水也是兩碼子事。隔天傍晚,我帶著簡單的換洗衣物抵達冷泉,準備在此洗去一整天的疲憊。但實際上,那是一次令人身心俱疲的經驗。三月初的蘭嶼,雖說帳面上還有二十幾度的氣溫,然而冷泉的天然低溫,再加上傍晚時分的海風呼嘯,使得浸泡其中的體感溫度,大概跟雪夜裸奔差不了多少。另一方面,要在一個完全開放的自然環境之中脫光,對於不習慣的人來說心中難免會有些顧忌,特別是蘭嶼人經常神出鬼沒,也許在下一秒鐘就會從草叢裡鑽出個kaminan(阿姨、大嬸),或是有個maran(阿伯、大叔)從大海之中探出頭來。被人看光事小,被人嘲笑……不,讓人受驚就不好了。在生理與心理的雙重壓力之下,這個歷時不過十分鐘的澡洗得我牙關緊閉、嘴歪眼斜,卻也讓我從中獲得不少啟示,像是「在蘭嶼被凍死是完全可能的」、「熱水器真是人類跨時代的偉大發明」、以及最重要的,明天我肯定不能再這麼搞了。

從此之後,我就改在正午時分來執行每日的洗澡兼洗衣任務,以減少低溫對人體可能造成的傷害。不過隨著時間經過,蘭嶼的氣候越發溫暖,洗澡也就慢慢不再是件那麼折騰人的事情了。到後來,我甚至開始享受這種在寬廣的藍天之下、開闊的大海面前盡情解放自我的暢快感受,乃至於接受了「被看光也不會少塊肉」的自然主義理念。只是三不五時,冷泉水畔會發生一些駭人聽聞的事件,玷污了我在那裡享受到的自在與寧靜。在某個初夏的炎熱正午,我讓全身浸泡在沁涼的泉水裡,望著面前的碧藍大海,放空所有思緒。突然之間,有個前所未見的異物從我身邊緩緩漂過,乘著水流奔向大海。它吸引了我的注意力。我趁著它還沒走遠,仔細端詳了一下:它外觀呈橄欖色,結構鬆散,似乎富含纖維質。

「可能是團藻之類的某種海草吧?」我揣測,然後沒去管它。但接下來又有第二塊、第三塊同樣的異物從我身邊漂過,我開始覺得不大對勁。我起身,穿上褲子,繞過礁岩,走向冷泉的源頭看看上游發生了什麼事。

泉水是從一個靠近路邊的礁岩洞裡湧出地表。因為洞裡水淺,沙礫又多,我通常是在中游水深一點,又有礁岩稍微遮蔽的地方活動。當我走近洞口,此時,突然就從陰暗的岩洞裡頭,竄出一個行跡可疑的maran。他提著褲子逕自往前走,不時回頭看看我,臉上還掛著一抹害羞的微笑──根據我以往的辦案經驗,那是絕對是犯罪者才有的特徵!

至此,謎底完全解開了:△□╳,那個不良老年居然在泉水上游公然排泄!這個駭人的事實讓我毛骨悚然,全身上下三萬六千個毛孔都好像吸入了大腸桿菌一般,無一個不發癢。我立刻衝進犯罪現場,用源頭的活水從頭到腳重新沖洗了一遍、一遍又一遍,確保身上沒有那個maran體內的菌種或是DNA殘留下來。儘管如此,這次的恐怖攻擊事件,還是讓我有好一陣子的時間都陷於某種精神上的不潔狀態。

駭人聽聞的事還不止這一樁。

編按:田野居大不易,過敏體質的人類學家還有更多該學的!下集明天刊出~

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

Runningnoseky 小木屋筆記(上) (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/4408 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

在這個反核和反霉(媒)的空檔,看到這篇令人大笑暢快文,真是人類學功能派的傑出表現:Hi 「跑鼻」司機(某斯基的私生子孫?),蘭嶼人雖然不會見死不救,但是可能讓你屎裡逃生。哈哈!

我也想去租!

我60歲,我喜歡一個人安靜,我很質感的與自己相處,我在蘭嶼哪裡可以租1-2個月住宿,我中間時間也會回台灣幾天,最主要我是不愛被囉嗦的人。

想請問再蘭嶼租地大概需要多少呢?

去過了蘭嶼,自己也朝人類學的路上邁進。看了作者的文章真是大快人心,對往後的田野之路也是「小鹿亂撞」啊!

要去田野調查三個月,苦惱找不到房子租

發表新回應